交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、後遺症慰謝料といった後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

後遺障害9級の場合の交通事故の慰謝料の相場は次の通りです(2020年4月1日以降の事故)。

- 自賠責保険の基準(基本的に一番低い基準)であれば249万円

- 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば690万円

保険会社が、弁護士をつけていない方に提示してくる金額は弁護士の基準より低いことが多いです。

加害者に対して賠償金を請求する前に、どういう症状があれば後遺障害9級となるのか、どうすれば少しでも多くの慰謝料を受け取ることができるのか、について知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 後遺障害9級の認定要件

- 後遺障害9級の認定を獲得するポイント

- 後遺障害9級の慰謝料の相場

- 慰謝料を増額させるポイント

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

- 交通事故による後遺障害等級の9級とは?

-

後遺障害等級9級の認定に必要な条件

- (1)【1号】両眼の視力が0.6以下になったもの

- (2)【2号】一眼の視力が0.06以下になったもの

- (3)【3号】両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

- (4)【4号】両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

- (5)【5号】鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

- (6)【6号】咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

- (7)【7号】両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

- (8)【8号】一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

- (9)【9号】一耳の聴力を全く失ったもの

- (10)【10号】神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

- (11)【11号】胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

- (12)【12号】一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの

- (13)【13号】一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

- (14)【14号】一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

- (15)【15号】一足の足指の全部の用を廃したもの

- (16)【16号】外貌に相当程度の醜状を残すもの

- (17)【17号】生殖器に著しい障害を残すもの

- 後遺障害等級9級の慰謝料の相場

- 後遺障害等級9級の認定を獲得する2つのポイント

- 【後遺障害9級の解決事例】弁護士のサポートで後遺障害併合9級が認められ、賠償金約1580万円の増額に成功

- 【まとめ】後遺障害9級の慰謝料の相場は弁護士の基準で690万円

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故による後遺障害等級の9級とは?

自賠責保険の根拠法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、後遺障害について、症状が重い順に1~14級の等級を定めています。

後遺障害9級は、症状ごとにさらに1~17号に分かれています。9級は、他の等級と比べ該当する症状の種類が最も多いことが特徴です。

そこでまず、後遺障害9級に該当する症状を具体的に見てみましょう。

次の症状に一つでも当てはまる場合には、「後遺障害9級」となります。

| 号数 | 症状 |

|---|---|

| 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |

| 2号 | 一眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |

| 6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |

| 7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの |

| 10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの |

| 13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |

| 14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |

| 15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |

| 16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |

| 17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |

後遺障害等級9級の認定に必要な条件

それでは、後遺障害9級各号に認定されるための条件を見ていきましょう。

(1)【1号】両眼の視力が0.6以下になったもの

交通事故で眼を強打するなどにより、両眼の視力が0.6以下になった場合です。

裸眼ではなく、メガネやコンタクトを付けたときの矯正視力が0.6以下になった状態がこれにあたります。

なお、両眼の視力が0.1以下になると、等級は6級に上がります。

(2)【2号】一眼の視力が0.06以下になったもの

片方の眼の視力が、メガネやコンタクトを付けたときの矯正視力で0.06以下になった場合です。

(3)【3号】両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

両目それぞれに半盲症・視野狭窄・視野変状のいずれかの症状がある場合です。

半盲症、視野狭窄、視野変状を残すものについてそれぞれ分けて説明します。

(3-1)半盲症

「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉またはそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半分または左半分が欠損するものをいいます。

簡単に言うと、両眼の視野がそれぞれ右半分または左半分しか見えなくなってしまう状態をいいます。

(3-2)視野狭窄

「視野狭窄」とは、視野が狭くなることをいいます。

視野の検査方法としては、視野を測定する視野計(ゴールドマン視野計)という器具を使います。

人の正常の視野には個人差がありますが、日本人の平均値としては、耳側に約95度、鼻側に約60度、上側に約60度、下側に約70度見えている状態が正常であり、これらの値と比べて60%以下しか見えない状態であれば、視野狭窄と判断されることになります。

(3-3)視野変状

「視野変状」とは、視野の一部が欠けた場合や暗点が生じて一部見えない部分が発生した場合のことをいいます。

この場合の「暗点」とは、強い光でも感知することができない絶対暗点をさし、強い光以外は感知することができない比較暗点は含まれません。

(4)【4号】両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両目のまぶたそれぞれに著しい欠損が生じている場合です。

「著しい欠損」とは、まぶたを閉じた時に角膜(=「黒目」の部分)を完全に覆えない状態をいいます。

(5)【5号】鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害が残った場合です。

「鼻を欠損」とは、鼻の軟骨部分の全部、または大部分を失った状態を指します。そして、「機能に著しい障害」とは、鼻呼吸が困難になること、または嗅覚を失うことをいいます。

なお、鼻を欠損した場合、7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)に該当する可能性もあります。

(6)【6号】咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

咀嚼の機能と言語の機能の両方に障害が残った場合です。

咀嚼の機能、かつ、言語の機能の両方の機能に著しい障害を残した場合には、後遺障害4級が認定される可能性があります。

ここでは、咀嚼の機能に障害が残った場合と言語の機能に障害が残った場合に分けて説明します。

(6-1)咀嚼機能に障害を残すもの

「咀嚼」とは、口の中で食べ物をかみ砕き、消化を助けることです。

「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼できないものがある状態、または、咀嚼が十分にできない物がありそのことが医学的に確認できる状態をいいます。

なお、咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下あごの開閉運動などにより、総合的に判断することになります。

(6-2)言語の機能に障害を残すもの

「言語の機能」とは、4種類の語音(口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音)を発生することです。

「言語の機能に障害を残すもの」とは、子音を発音する「口唇音」・「歯舌音」・「口蓋音」・「喉頭音」という4種類の語音のうち、1種類の発音ができなくなったことをいいます。

4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)とは具体的に次の音をいいます。

| 口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |

| 歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |

| 口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |

| 喉頭音 | は行音 |

(7)【7号】両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力が1メートル以上の距離を開けた状態で普通の話し声を聴き取れない状態となったことをいいます。

聴力障害についての等級は、主に、純音聴力検査や明瞭度検査によって認定します。

純音聴力検査や明瞭度検査を行い、「1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない」とは、次のいずれかの状態を指します。

- 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上

- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下

なお、これより障害の程度が重い場合は、7級2号や6級3号、4級3号にあたる可能性もあります。

(8)【8号】一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

片方の耳の平均純音聴力レベルが80dB以上となり、かつ、もう片方の平均純音聴力レベルが50dB以上となった状態のことをいいます。

(9)【9号】一耳の聴力を全く失ったもの

「一耳の聴力を全く失ったもの」とは、片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上になった状態をいいます。

(10)【10号】神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

神経や精神の障害により労働能力に支障が生じ、就労できる仕事に制限がある状態をいいます。

一人で仕事を進めることはできるものの、作業効率などに問題がある状態がこれにあたります。

(11)【11号】胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

呼吸器や心臓などの障害により労働能力に支障が生じ、就労できる仕事に制限がある状態をいいます。

10号と同様、一人で仕事を進めることはできるものの、作業効率などに問題がある状態がこれにあたります。

(12)【12号】一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの

片方の手の親指、または親指以外の2本の指を失った場合です。

そして、「手指を失った」とは、次にあたるものをいいます。

- 親指は第1関節、その他の手指は第2関節以上を失ったもの

⇒具体的には- 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

- 第2関節(親指は第1関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

左右どちらの手でも該当し、利き手であるかどうかは問いません。

(13)【13号】一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの

片方の手のおや指を含む2本の指、またはおや指以外の3本の指の用を廃した場合です。

「用を廃した」とは、次のいずれかに当たる場合をいいます。

- 末節骨(=指先の骨)の半分以上を失った場合

- 指の第2関節または第3関節(親指については第1関節)の可動域が腱側の可動域角度2分の1以下になった場合

- 親指の橈側外転または掌側外転のいずれかが腱側の2分の1以下になった場合

- 指先の痛覚や触感などが完全に失われた場合

12号と同様、左右どちらの手でも該当し、利き手であるかどうかは問いません。

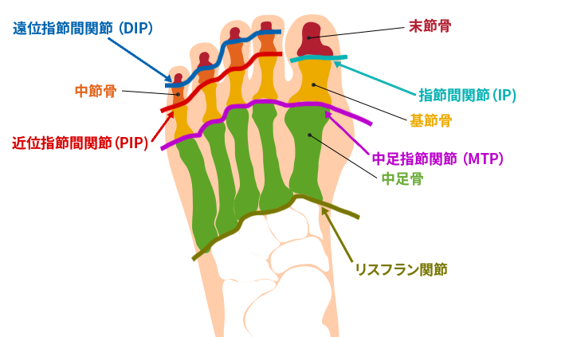

(14)【14号】一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

片方の足のおや指を含む2本以上の指を失った場合です。

「足を失った」とは、中足指節関節(足の付け根の関節)から失った場合をいいます。

足指の関節・骨については次のイラストのとおりです。

(15)【15号】一足の足指の全部の用を廃したもの

片方の足の全ての指の用を廃した場合です。

「用を廃した」とは、次のいずれかに当たる場合をいいます。

- 親指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合

- 親指以外の4本の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの、または、第1関節もしくは第2関節において離断したもの

- 中足指節関節(指の根元の関節)または第2関節(親指は第1関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下になったもの

(16)【16号】外貌に相当程度の醜状を残すもの

外貌(頭部、顔面部、首など、手足以外の日常露出する部分)に相当程度の醜状(傷跡など)が残ってしまう場合です。

「相当程度の醜状」とは、顔に5cm以上の線状の傷が人目につく程度以上に残っている状態を指します。

なお、男女で認定要件に差はありません。

(17)【17号】生殖器に著しい障害を残すもの

生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないことをいいます。「著しい障害」とは、男性では陰茎の大部分の欠損や勃起障害・射精障害、女性では両側の卵管の閉塞や癒着などが挙げられます。

後遺障害等級9級の慰謝料の相場

では、後遺障害9級が認定されたとして、加害者に対して請求できる慰謝料額はどのように決まるのでしょうか。

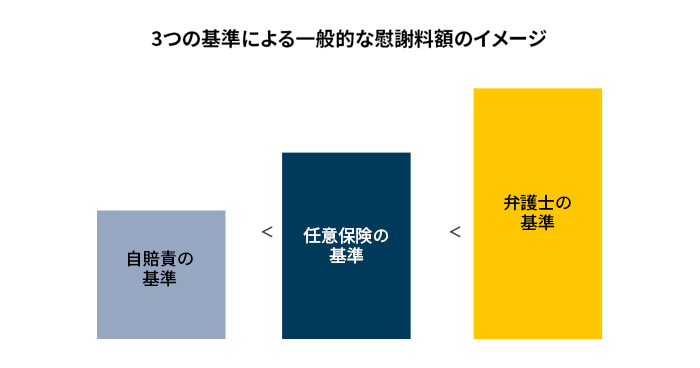

まず、前提として3つの慰謝料の算定基準を知っておく必要があります。どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変ってきます。

| 算定基準 | 基準の内容 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責基準以上ではありますが、弁護士基準と比べると、かなり低く設定されています。 |

| 弁護士の基準 | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責基準や任意保険基準と比べて高額になります。 |

ここまで説明した3つの基準の金額の相場(目安)を比べると、一般的に、次のようになります(ご自身の過失割合が大きい場合など一部例外あり)。

そして、実際に後遺障害9級の認定を受けた場合の後遺症慰謝料の相場(目安)は、次のようになります。

- 自賠責の基準:249万円

- 任意保険の基準:各保険会社による

- 弁護士の基準:690万円

※2020年4月1日以降に発生した交通事故でご自身に過失がない場合

ここで示されている金額はあくまで相場(目安)となりますが、弁護士の基準を使うことで、高額な慰謝料が受け取りやすくなります。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することをおすすめします。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、基本的に慰謝料が最も高額となる弁護士の基準を使いますので、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

弁護士の交渉で後遺症慰謝料を含む賠償額が増額された後遺障害9級の解決事例についてはこちらをご覧ください。

後遺障害等級9級の認定を獲得する2つのポイント

後遺障害等級とは、賠償金の算定基準になるものであり、賠償金をきちんと受け取るためには、下位の後遺障害等級が認定されないようにすることです。

後遺障害等級9級に認定されるためには、次の2つのポイントがあります。

- 症状固定の診断がなされるまで治療する

- 後遺障害診断書を正しく作成してもらう

では、順番に説明します。

(1)症状固定の診断がなされるまで治療する

後遺障害の等級認定を受けるためには、前提として医師により症状固定の診断を得る必要があります。後遺症とは、ケガを治療した後に残った、機能障害や運動障害・神経症状のことをいいます。

つまり、症状が固定し、将来的な症状の回復が見込めない状態になることです。

このような状態を「症状固定」といいます。

後遺障害の等級認定を受けるためには、まず医師による症状固定の診断が必要となりますので、医師の指示に従い症状固定まではしっかり通院治療をしましょう。

症状固定の目的や時期、診断後に必要な手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(2)後遺障害診断書を正しく作成してもらう

担当医により症状固定の診断を受けた後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。これは、各部位に残った障害の状況を詳しく記載するもので、通常の診断書とは異なります。

等級認定は、審査機関(通常は、損害保険料率算出機構)に提出する診断書の内容によってその結果が変わってきます。

そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、信頼できる医療機関を受診して正しい診断書を作成してもらうことが重要です。

後遺障害診断書の作成方法や手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

さらに、後遺障害等級の認定のためには、自覚症状が、受傷直後から一貫・継続して存在することが必要ですので、「毎回言わなくてもわかるだろう」「勘違いかもしれない」と思ったりせず、具体的な症状を診察の度にしっかり伝えることが重要です。

【後遺障害9級の解決事例】弁護士のサポートで後遺障害併合9級が認められ、賠償金約1580万円の増額に成功

ここで、実際にあったケースをご紹介しましょう。

| 保険会社の提示額 | 弁護士交渉後 | 増額分 | |

|---|---|---|---|

| (仮名)Dさん(女性・70歳) | 1945万8450円 | 3528万8823円 | 1583万373円 |

Dさんは青信号の横断歩道を歩いていると、右折してきた車に衝突され、骨盤骨折、顔面骨折などのケガを負いました。

Dさんは、2年以上にわたり治療を続けていましたが、加害者の保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けました。まだ痛みがあり、治療を続けたいと考えていたDさんは今後どのようにしてよいのかわからなくなり、弁護士へ相談・依頼することに決めました。

その後、Dさんには、残念ながら、左股関節と左膝関節に機能障害が残ってしまいました。

Dさんから依頼を受けた弁護士は後遺症が残ったことを証明する後遺障害診断書や検査結果といった資料を用意し、後遺障害の等級認定申請を行いました。その後、無事後遺障害併合9級の認定を受けることができました。

後遺障害併合9級認定後、弁護士は保険会社との交渉を開始し、入通院慰謝料や休業損害等について弁護士基準で粘り強く交渉して増額させ、賠償金総額約3528万円で示談が成立しました。

【まとめ】後遺障害9級の慰謝料の相場は弁護士の基準で690万円

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 後遺障害9級の症状

| 号数 | 症状 |

|---|---|

| 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |

| 2号 | 一眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |

| 6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |

| 7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの |

| 10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの |

| 13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |

| 14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |

| 15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |

| 16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |

| 17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |

- 後遺障害9級の慰謝料の相場

- 自賠責保険の基準(基本的に最低限となる基準)であれば249万円

- 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば690万円

- 後遺障害等級の9級認定を獲得する2つのポイント

- 症状固定の診断がなされるまで治療する

- 後遺障害診断書を正しく作成してもらう

交通事故による後遺障害の等級認定については、診断書の書き方など、適切な認定を受けるためのコツがあります。

また、交通事故の示談交渉は、通常は事故の相手方が加入する保険会社と行うことになります。保険会社は交渉のプロであり、被害者自身で交渉を行うのは容易ではないのが実情です。

そこで、等級認定手続きや示談交渉を弁護士に依頼すれば、適切な等級認定を受けられる可能性が高まりますし、慰謝料額を増額できる可能性が高まります。

交通事故の後遺障害9級の等級認定申請や賠償金請求についてお困りの方は、アディーレ法律事務所へご相談されることをおすすめします。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。