「労働基準法ってよく聞くけれど、具体的にはどんな法律なんだろう?」

労働基準法は、労働者の権利を守るための法律です。

しかし、労働基準法に違反する企業が後を絶たず、社会問題となっています。

労働基準法の概要や、労働基準法違反のケースとその対策法について弁護士が解説いたします。

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

- 労働基準法とは労働に関するルールを定めた法律

- 労働基準法の対象となる「労働者」

-

労働基準法違反にあたる20のケース

- (1)労働条件が明示されていない

- (2)就業規則がない

- (3)予告のない一方的な解雇

- (4)賃金支払いの4原則が守られていない

- (5)違約金を請求される

- (6)前借金と賃金の相殺

- (7)性別による差別

- (8)社会的な身分による差別

- (9)法定労働時間を超えた労働

- (10)休憩がない

- (11)休日がない

- (12)有給休暇が取得できない

- (13)割増賃金が支払われない

- (14)産前産後の休暇が取得できない

- (15)療養補償がない

- (16)遺族に対する補償がない

- (17)18歳未満の年少者による危険有害な業務

- (18)妊娠中の女性による坑内労働

- (19)賃金の中間搾取

- (20)労働者の意思に反する強制労働

- 労働基準法違反があった場合の対処法

- 【まとめ】労働基準法は労働に関するルールを定めた法律

労働基準法とは労働に関するルールを定めた法律

労働基準法は、労働関係の基本原則や労働条件の最低基準など、労働に関するルールを定めた法律のことです。

労働基準法では、労働者を保護するために、次のような項目などについて、労働条件としての最低基準を定めています。

- 労働契約

- 賃金

- 労働時間

- 休日および年次有給休暇

- 災害補償

- 就業規則

労働基準法に違反した場合は、違反した会社等に対し、罰金刑や懲役刑といった刑事罰が科せられることもあります。

労働基準法の対象となる「労働者」

労働基準法の対象となる「労働者」とは、「事業に使用され」、かつ、「賃金の支払いを受ける方」のことです(労働基準法第9条)。

例えば、次のような方がこれにあたります。

- 正社員

- パート・アルバイト

- 契約社員

- 派遣社員

これに対して、次のような方には労働基準法が適用されません。

- 海外勤務の方

- 請負契約や委任契約(業務委託契約)などで働いている方

ただし、「労働者」にあたるかどうかは、契約の形式ではなく、実態で判断されます。

労働基準法違反にあたる20のケース

労働基準法が労働に関するルールを定めていることは分かったけれど、具体的にはどんなルールがあるんだろう?

労働基準法が定めるルールやそれに対する違反行為には、さまざまなものがあります。

例えば、労働条件を明示しないことや就業規則がないことなども、労働基準法が定めるルールに違反する行為です。

労働基準法違反となる行為のうち、20のケースを次で解説いたします。

(1)労働条件が明示されていない

使用者は、労働契約を締結する際、労働者に賃金や労働時間、その他一定の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条1項)。

これに違反した使用者は、30万円以下の罰金刑に処されることがあります(労働基準法第120条1号)。

なお、労働契約の際に明示された労働条件が、実際の労働条件と違った場合は、労働者は、即時に労働契約を解除することが可能です(労働基準法第15条2項)。

(2)就業規則がない

常時10人以上の労働者を雇っている使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条、労働基準法施行規則第49条)。

これに違反した使用者は、30万円以下の罰金刑に処されることがあります(労働基準法第120条1号)。

就業規則に記載すべき事項(始業・終業の時刻など)は、労働基準法第89条によって定められています。

これらが一部でも就業規則に記載されなければ、就業規則を「作成した」とは認められません。

(3)予告のない一方的な解雇

労働者を解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前に解雇予告をしなければなりません(労働基準法第20条1項)。

また、予告が30日前に満たない場合は、原則として、使用者は労働者に対し「不足した日数分の平均賃金」を支払う義務があります(解雇予告手当、労働基準法第20条2項)。

これらのルールに違反した使用者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されることがあります(労働基準法第119条1号)。

※2022年6月の刑法改正によって、懲役刑と禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

(4)賃金支払いの4原則が守られていない

賃金支払いの4原則とは、次の4つのルールのことです。

- 通貨払いの原則

- 直接払いの原則

- 全額払いの原則

- 毎月1回以上一定期日払いの原則

この賃金支払い4原則が守られていなければ、使用者は30万円以下の罰金刑に処されることがあります(労働基準法第120条1号)。

賃金支払いの4原則の具体的な内容は、次のとおりです。

1.通貨払いの原則

賃金は、原則として、通貨で支払わなければなりません(労働基準法第24条1項本文)。

通貨とは、日本の貨幣・日本銀行券(1万円札などのお札)のことです。

例外的に、労働者の同意を得て口座振込みをすることなどは許されています(労働基準法第24条1項但書、労働基準法規則第7条の2)。

2.直接払いの原則

賃金は、原則として、直接労働者に支払わなければなりません(労働基準法第24条1項本文)。

例えば、労働者の親などに賃金を払うことは、原則として、労働基準法違反となります。

3.全額払いの原則

賃金は、原則として、全額を支払わなければなりません(労働基準法第24条1項本文)。

ただし、法令に別段の定めがある場合は、例外が認められています(労働基準法第24条1項但書)。

例えば、源泉徴収、社会保険料の控除、財形貯蓄金の控除などは、労働基準法違反とはなりません。

4.毎月1回以上一定期日払の原則

賃金は原則として、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければなりません(労働基準法第24条2項)。

ただし、臨時に払われる賃金や賞与(ボーナス)などはこのルールの適用外です(労働基準法第24条2項但書)。

(5)違約金を請求される

労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をする行為は、労働基準法16条違反です。

このような行為に対しては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1号)。

(6)前借金と賃金の相殺

使用者が、労働することを条件に労働者にお金を先に貸して(前貸しして)、労働の強制や退職を妨害すること、また、この前貸し分を一方的に給料から控除することなどが禁止されています(労働基準法第17条)。

これに違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられることがあります(労働基準法第119条1号)。

なお、会社から住宅ローンを借り入れることは、労働の強制や退職妨害の手段となるようなものではないため、通常、労働基準法17条違反にはなりません(昭和22年9月13日発基第17号)。

参考:職場のトラブルQ&A ~賃金と前借金との相殺禁止~|福井県

参考:労働基準法の施行に関する件|厚生労働省

(7)性別による差別

使用者が、女性であることを理由に賃金に差をつけるなどの差別をすることは、労働基準法第4条に違反する行為です。

これに対しては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1号)。

(8)社会的な身分による差別

使用者が、国籍や信条、社会的身分を理由として、賃金などの労働条件を差別することは、労働基準法第3条違反に違反する行為です。

これに対しては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられることがあります(労働基準法第119条)。

(9)法定労働時間を超えた労働

「1日8時間、1週間に40時間」という法定労働時間を超えて労働させると、原則として労働基準法32条違反になります。

これに対しては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられることがあります(労働基準法第119条1号)。

ただし、一定の労使協定(36協定)を締結・届出した場合には、原則「月45時間・年360時間」を限度として、法定労働時間を超えて労働させることができます(労働基準法36条)。

また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合、次の条件をいずれも満たせば、さらに労働時間を延長することが可能です。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満かつ2~6ヶ月平均80時間以内

- 月45時間の限度時間を超えることができるのは、1年について6ヶ月以内

参考:法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本|厚生労働省 大阪労働局

(10)休憩がない

一部の業種を除き、使用者が次の休憩時間を与えないと、労働基準法第34条1項違反となります。

この場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1号)。

| 1日の労働時間 | 休憩時間 |

|---|---|

| 6時間超え~8時間以下 | 45分以上 |

| 8時間超え~ | 1時間以上 |

(11)休日がない

一部の業種を除き、使用者は、労働者に原則として、週に1回以上の休日(法定休日)を与えなければなりません(労働基準法第35条1項)。

これに違反した使用者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1号)。

また、一定の要件を満たした場合、使用者は、4週間に4日以上の休日を与えれば、労働基準法違反とはなりません(労働基準法第35条2項)。

法定休日に労働させる場合には、非常事由または36協定が必要となります(労働基準法第33条、労働基準法第36条)。

(12)有給休暇が取得できない

労働者が次の要件を満たすにもかかわらず、使用者が有給休暇を与えない場合には、原則として、労働基準法第39条1項違反となります。

この場合、使用者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1項)。

- 雇用関係がある

- 入社してから6ヶ月以上継続して勤務している

- 全労働日の8割以上出勤している

法律上付与される有給休暇の日数は、勤続期間などによって決まっています。

(13)割増賃金が支払われない

一部の業種を除き、使用者が労働者に、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、所定の割増賃金(残業代)を支払わないと労働基準法第37条1項違反となります。

この場合、使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1号)。

未払いの残業代は、弁護士に依頼するなどの方法で会社に対して請求することができます。

未払い残業代の請求について、詳しくはこちらをご覧ください。

(14)産前産後の休暇が取得できない

使用者が、次の産前産後休暇のルールに違反して、労働者にこれらの休暇を取得させない場合には、労働基準法第65条違反となります。

この場合、使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条)。

産前休暇:原則、出産予定日の6週間前(※)から休業の請求が可能

※多胎妊娠は14週間前

産後休暇:産後8週間は、原則として就業禁止。

ただし、産後6週間を経過すれば、医師の判断により就業可能。

(15)療養補償がない

労働者が業務上、一定のケガや病気になった場合に、使用者は、一定の必要な療養の費用(治療費など)を負担しなければなりません。

これに違反すると、原則として、労働基準法第75条違反となり、使用者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1項)。

ただし、労働者災害補償保険法などで療養補償に相当する給付が行なわれるべき場合は、使用者は、療養補償をしなくとも労働基準法違反とはなりません(労働基準法第84条1項)。

(16)遺族に対する補償がない

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければなりません。

これに違反すると、原則として、労働基準法第79条違反となり、使用者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1項)。

ただし、労働者災害補償保険法などで遺族補償に相当する給付が行なわれるべき場合は、使用者は、遺族補償をしなくとも労働基準法違反とはなりません(労働基準法第84条1項)。

(17)18歳未満の年少者による危険有害な業務

18歳未満の年少者を、一定の危険有害業務に従事させると、原則として、労働基準法第62条違反になります。

この場合、使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第119条1号)。

参考:年少者使用の際の留意点 ~ 児童労働は原則禁止 !! ~|厚生労働省

(18)妊娠中の女性による坑内労働

妊娠中の女性を坑内(トンネルなど)で労働させると、労働基準法第64条の2の違反となります。

違反した使用者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処されることがあります(労働基準法第118条)。

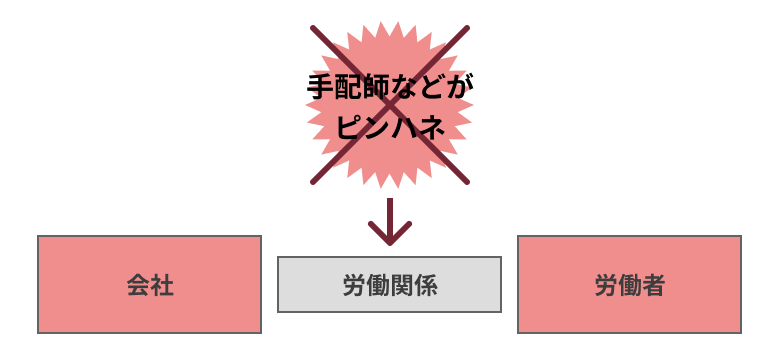

(19)賃金の中間搾取

業として、他人の就業に介入して利益を得る(賃金のピンハネなど)ことは、労働基準法第6条違反となります。

これに違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第118条)。

たとえば、職業紹介、労働者募集、労働者供給を有料で行うことがこれに該当します。

ただし、法律で許されている場合には、業として他人の就業に介入して利益を得ても、労働基準法第6条違反とはなりません。

なお、派遣労働は、通常は、賃金の中間搾取に該当しません。

(20)労働者の意思に反する強制労働

使用者が、暴行、脅迫、監禁などによって、労働者の意思に反した強制労働をさせることは、労働基準法第5条に違反する行為です。

これに違反した使用者に対しては、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金刑が科されることがあります(労働基準法第117条)。

例えば、「退職したいと言っているのに、退職させない行為」は、場合によっては、強制労働に該当することがあります。

強制労働は、労働基準法に違反する行為の中でも最も罰則が重いものです。

労働基準法違反があった場合の対処法

労働基準法違反があった場合の対処法には、次のようなものがあります。

- 勤務先の通報窓口に相談する

- 労働基準監督署へ通報する

- 総合労働相談コーナーに相談する

- 弁護士に相談する

これらについてご説明します。

(1)勤務先の通報窓口に相談する

勤務先が用意している通報窓口があれば利用するという方法があります。

ただし、相談しても窓口が対応してくれないという場合には、次のような外部機関への相談も検討すべきです。

(2)労働基準監督署へ通報する

労働基準監督署へ労働基準法違反があったことを通報するという方法があります。

労働基準監督署は、企業が労働基準法などを守っていない時に、指導や勧告、立ち入り調査、送検(刑事事件として検察庁に引き継ぎ)を行う権限などを持っています。

次の通報方法があります。

直接訪問する:勤務先所在地を管轄している労働基準監督署へ向かう

電話で通報する:勤務先所在地を管轄している労働基準監督署に電話をする

Web:労働基準関係情報メール窓口にメールする

参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省

参考:労働基準関係情報メール窓口|厚生労働省

(3)総合労働相談コーナーに相談する

厚生労働省が開設している総合労働相談コーナーに相談する方法もあります。

総合労働相談コーナーは、労働基準監督署よりも幅広い相談内容を受け付けており、職場のトラブルや解決方法について相談可能です。

労働基準法違反の疑いのある事案の場合は、労働基準監督署に取り次がれることもあります。

(4)労働トラブルに強い弁護士に相談する

法律と交渉の専門家である弁護士に相談するという方法もあります。

労働基準監督署や、総合労働相談コーナーは、あくまで中立的な立場であり、労働者だけの味方となって動いてくれるわけではありません。

そのため、労働者個人の代理人として、残業代の回収や退職の代行手続きなどをしてほしい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

【まとめ】労働基準法は労働に関するルールを定めた法律

この記事のまとめは次のとおりです。

- 労働基準法は、労働に関するルールを定めた法律。

- 正社員やパート・アルバイトなど、使用されて賃金支払いを受ける方が労働基準法の対象となる「労働者」にあたる。

- 労働基準法違反にあたるケースにはさまざまなものがある。

例えば、労働条件が明示されていないことや就業規則がないことなども、労働基準法違反にあたる。 - 労働基準法違反があった場合、労働基準監督署に通報する、弁護士に相談するなどの方法がある。

労働基準法には、労働者の権利を守るためのさまざまなルールが定められています。

会社などの使用者が労働基準法のルールに違反すると、懲役刑や罰金などが科されるといったペナルティを受けることがあります。

労働基準法に違反している企業は、ブラック企業であることも多く、ご自身だけでは解決が難しい場合があります。企業が「残業代を払ってくれない」、「退職させてくれない」などといった労働基準法に違反した行為に悩んでいる方は、労働トラブルに注力している弁護士へご相談ください。

アディーレ法律事務所も、残業代請求を取り扱う弁護士事務所のひとつです。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2022年2月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。