「交通事故にあって後遺障害等級14級と認定された。この場合の慰謝料はどのくらいなの?」

交通事故の被害にあって後遺障害等級の認定を受けると、加害者に対して後遺症慰謝料を請求することができます。

この後遺症慰謝料の金額は、後遺障害等級によってそれぞれ基準がありますが、実は、保険会社が基準とする金額と弁護士が基準とする金額は違うのです。

通常は、保険会社の基準よりも弁護士の基準の方が高いことが多いです。

交通事故の示談について弁護士に依頼したら、当初提示されていた金額よりも増額した、という話を聞いたことはありませんか?

それは、弁護士の基準の方が保険会社の基準よりも高く、弁護士は弁護士の基準をもとに保険会社と交渉するからです。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 後遺症慰謝料に関する保険会社の基準と弁護士の基準

- 後遺症による逸失利益の計算方法

- 弁護士に依頼するメリット

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故の慰謝料には3つの基準がある

交通事故に遭ってケガをした場合に、治療しても完治せず、機能障害などの一定の症状が残ってしまうことがあります。

一般的には、症状が残ってしまうことは「後遺症」という言葉が使われています。

交通事故においては、その後遺症について、特に「後遺障害」として等級認定してもらうことが重要になります。

後遺障害は、その重さにより1~14級に類型化され、それぞれ定義づけされています。

後遺症について後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて、自賠責保険や加害者側の保険会社に対して、後遺症慰謝料を請求することができます(※後遺障害等級が認定されなくても、裁判で争って後遺症慰謝料の支払が認められたケースもありますが、例外的なケースです)。

後遺症慰謝料は、認定された等級によって異なります。後遺障害等級は1~14級に分類されていますが、重い後遺障害であればあるほど、慰謝料の額は高くなります。

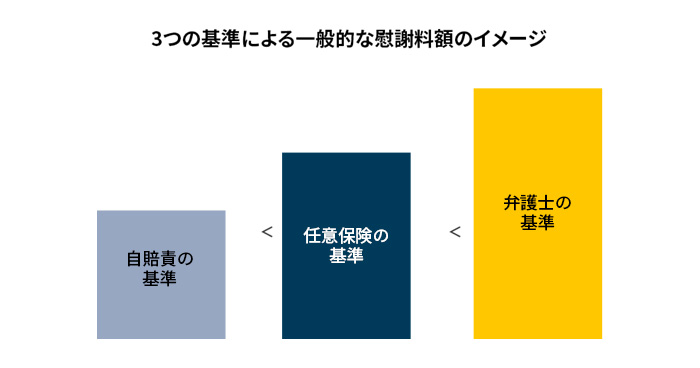

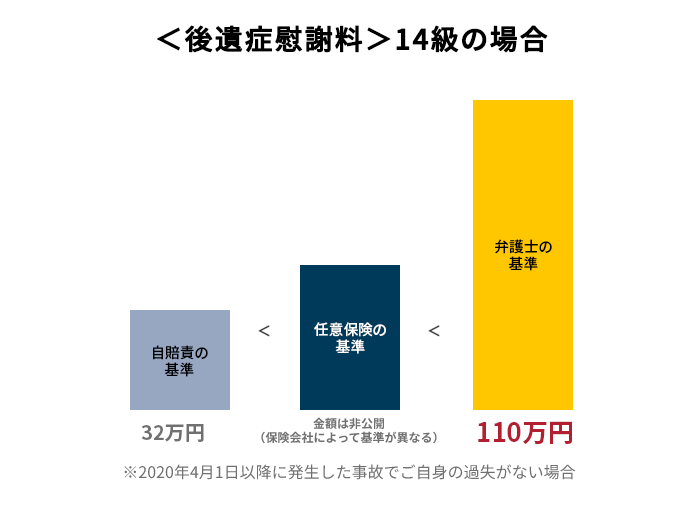

また、後遺症慰謝料の賠償基準は、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3種類存在し、どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額が異なってきます。

通常は、自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

任意保険会社の基準は、会社によって異なりその内容は公表されていません。通常、自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。

次では3つの算定基準について詳しくご説明します。

(1)自賠責の基準

自賠責保険は、車の保有者に法律上加入が義務付けられている保険です。

自賠責の基準は、自賠責保険が定めている基準になります。

自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としているため、基本的に、支払額は3つの基準のうち最も低くなることが多いです。

(2)任意保険の基準

自賠責保険は最低限の補償をするための強制加入保険ですから、自動車の保有者は、通常、別途任意保険に加入して保険料を支払い、対人無制限や対物補償など補償内容を強化しています。

任意保険の基準は、それぞれの任意保険会社が示談交渉をする際の支払の基準です。

保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。

保険会社が提示してくる示談案を見る限り、一般的に自賠責保険と同等かそれ以上ではありますが、弁護士の基準と比べると低い額となることが多いようです。

なお、任意保険は自賠責保険で補償されなかった部分をカバーする保険であるため、自賠責保険及び任意保険双方から慰謝料を二重で受け取ることができるわけではありません(あくまでも上乗せ分の補償です)。

先に自賠責保険から慰謝料等を受け取っている場合には、その分任意保険会社から受け取る賠償金からは差し引かれることになります。

(3)弁護士の基準

保険会社の提案額に納得できずどうしても交渉がまとまらない場合には、最終的には訴訟を提起して、裁判所に適切な損害賠償額を判断してもらうことになります。

交通事故の賠償について裁判所が判断した例について、ケース別に賠償額を基準化したものが弁護士の基準で、弁護士による示談交渉や裁判の際に利用されています。

実務では、『交通事故損害額算定基準(青本)』(日弁連交通事故相談センター本部)及び『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)』(日弁連交通事故相談センター東京支部)という本が、弁護士の基準を踏襲したものとして、損害賠償額の算定に広く利用されています。

3つの基準の中で、一般的に一番高くなるのがこの弁護士の基準です。

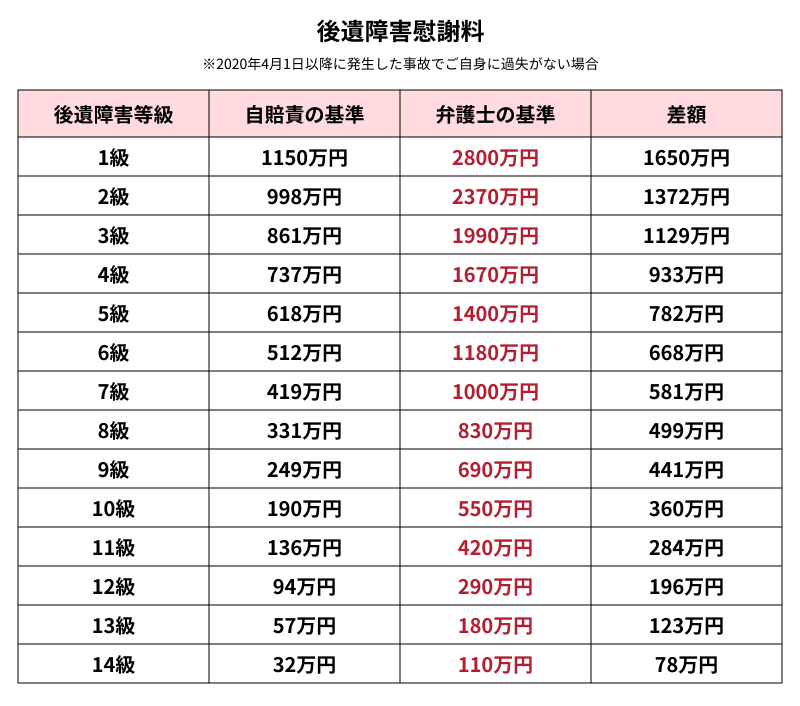

弁護士の基準による慰謝料の金額と、自賠責の基準との差額は次の表のとおりです。

等級があがると、自賠責の基準と弁護士の基準の差額が大きくなることがお分かりかと思います。

後遺障害14級の慰謝料相場

交通事故によるケガでむち打ち症を負う方は大変多いのですが、むち打ち症は自覚症状のみでレントゲンやCTなどの画像所見による裏付けがないことが多く、後遺障害等級認定が難しいことがあります。

仮に、むち打ち症で後遺障害14級9号に認定された場合、慰謝料相場は自賠責の基準で32万円、弁護士の基準で110万円となります。

後遺障害等級14級で、裁判をすることなく、保険会社との交渉で弁護士の基準による慰謝料が支払われた事例を紹介します。

弁護士に交渉を依頼すると受け取れる賠償金が増額される理由について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。

後遺障害がある場合には逸失利益が請求できる

後遺障害等級の認定を受けると、後遺症に関する賠償として、慰謝料に加えて逸失利益を請求することができます。

逸失利益とは、後遺症が残ったために失った、被害者が将来得られるはずであった収入のことをいいます。

後遺症のために体の一部が動かなくなったり、痛みが残ったりした場合に、事故前と同じように働けるとは限りません。そのため、交通事故による後遺症が残った場合には、逸失利益を請求することができるのです。

逸失利益を請求できる人

逸失利益を請求できる可能性があるのは、交通事故により後遺障害等級認定を受けた人又は交通事故により死亡した人の遺族です。

ここでは、交通事故により後遺障害等級認定を受けた場合の逸失利益の計算方法などについてご説明します。

(1-1)後遺症による逸失利益

交通事故により後遺症が残ってしまった場合には、労働能力が低下したり、退職を迫られるなど仕事自体を失ってしまったりして、将来得られるはずだった収入が減ってしまうことがあります。

失ってしまう将来の収入は、逸失利益として、加害者に損害賠償請求することができます。

ただし、一人一人、将来実際にどれくらいの収入を失うかを正確に計算することはできません。

将来のことであり、失う収入額については不確かであるからです。

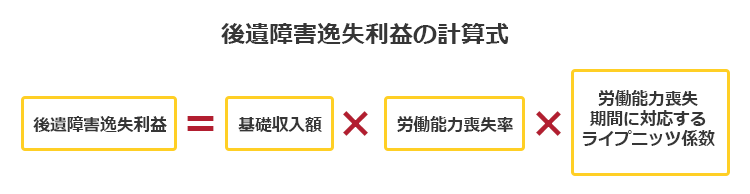

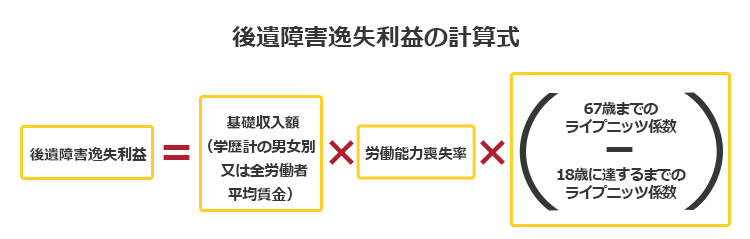

そのため、後遺症による逸失利益は、基礎となる事故前の収入額(「基礎収入額」)に、今後どの程度労働能力を失うのかという「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間」の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します

具体的な計算式は、次の通りです。すでに働いている人と、学生とでは、計算式が異なります。

<有職者又は就労可能者>

<18歳未満の未就労者>

(1-2)基礎収入とは

基礎収入額は、原則として事故前の現実の収入額(年収)を基礎とし、将来現実の収入額以上の収入を得られる蓋然性があれば、その収入額が基礎となります。

具体的には、被害者の属性によって、次のような計算をします。

| 被害者の属性 | 基礎収入 |

|---|---|

| 給与所得者 | 事故前年の源泉徴収票等の金額 |

| 若い労働者(おおむね30歳未満) | 年齢と共に昇給するシステムの多い日本では基礎収入額が低くなってしまうので、原則として全年齢平均の賃金センサス(※) |

| 事業所得者 | 事故前年の確定申告書の所得金額 申告所得と実収入が異なる場合は(実収入の方が高いことが多い)、証拠があれば、実収入金額 |

| 家事従事者(専業主婦など) | 女性労働者の全年齢平均の賃金センサス(※) |

| 大学生 | 大卒で就職できる蓋然性があるものとして、大卒の男女別全年齢平均賃金 |

このように、基礎収入額は、事故に遭った被害者の属性(高齢者、幼児、男性、女性、有職者、無職者など)、被害者の具体的事情により異なります。

今回紹介したのは、被害者の特定の属性に限った、原則的な基礎収入の算定方法です。

ご自身の基礎収入が具体的にいくらになるのかは、例外的場合に該当するかもしれませんで、具体的事情を弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしてください。

※賃金センサスとは、厚生労働省が行っている賃金構造基本統計調査のことで、毎年、性別・学歴・年齢等で分類した平均賃金を公表しています。被害者の実際の基礎収入の計算が困難な場合などでは、この賃金センサスを参考に基礎収入を決めることがあります。

(1-3)労働能力喪失率とは

「労働能力喪失率」とは、後遺障害の影響で、労働能力がどれくらい失われたかを数値化し、パーセンテージで表したものです。

労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級(第1~14級)に応じて、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基初第551条)別表を参考に、被害者の職業、後遺症の部位、程度、事故前後の職務の状況などを総合的に考慮して判断します。

労働能力喪失率表

| 障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第1級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

なお、この労働能力喪失率はあくまでも基準ですので、該当する後遺障害等級に認定されれば必ず記載の喪失率が認められるというわけではありません。

任意保険会社との示談交渉で、この労働能力喪失率が争われることがあります。

例えば、歯を3本失って義歯を装着した場合には、第14級2号・5%の労働能力喪失に該当する可能性がありますが、義歯を装着すれば通常は歯の機能が回復するため、特殊な職種でなければ「歯を失ったために労働能力を失った」とするのは困難です。

このように、後遺障害の部位・程度・仕事への影響などを総合考慮した結果によっては、上記の労働能力喪失率がそのまま認められない場合もあります。

(1-4)労働能力喪失期間とは

「労働能力喪失期間」とは、後遺障害によって働けなくなった期間のことをいいます。

労働能力喪失期間は、基本的に、症状固定日から、一般的に仕事を辞めて引退する年齢である67歳までの期間か、被害者の平均余命の2分の1の、どちらか長い方の期間となります。

労働能力喪失期間=67歳-症状固定日の年齢

=被害者の平均余命の2分の1 ※どちらか長い方の期間

症状固定日の年齢が67歳を超える高齢者については、原則として平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。

平均余命について詳しくはこちらのサイトをご参照ください。

参考:結果の概要|厚生労働省

18歳未満の未就労者の場合は、仕事を開始するであろう18歳または22歳を就労の始期として計算することがあります。この場合の労働能力喪失期間は、「67歳-18歳(又は22歳)」となります。

これはあくまで原則ですので、後遺症の具体的症状や、職種、地位、能力などによって原則と異なる判断がなされることも少なくありません。例えば、後遺障害等級14級9号に認定されるむち打ち症の場合は、症状固定時の年齢にかかわらず、労働能力喪失期間を5年程度に制限されることがとても多いです。

(1-5)ライプニッツ係数とは

逸失利益については、将来年月の経過にあわせて順次発生するはずのものを、現在、一括で受け取ることになりますので、加害者は本来支払う時点まで現金を保有し利息を得られた分について損をし、逆に被害者は得をすることになります。

そこで、この不公平を修正するために用いられているのが、一括で受け取る逸失利益から、中間利息の控除をする「ライプニッツ係数」です。

民法改正により、2020年4月1日以降に発生する交通事故の損害賠償請求について、中間利息控除の利率は年3%となります(民法417条の2、722条)。

民法改正前は年5%でしたので、改正により中間利息控除額は減ったことになります。

ライプニッツ係数は労働能力喪失期間によって異なりますが、下記で一部を紹介します。

<ライプニッツ係数(年金現価表)3%>

| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |

|---|---|

| 1年 | 0.9709 |

| 10年 | 8.5302 |

| 15年 | 11.9379 |

| 30年 | 19.6004 |

| 50年 | 25.7298 |

| 80年 | 30.2008 |

各ライプニッツ係数について詳しくお知りになりたい方は、次のサイトをご参照ください。

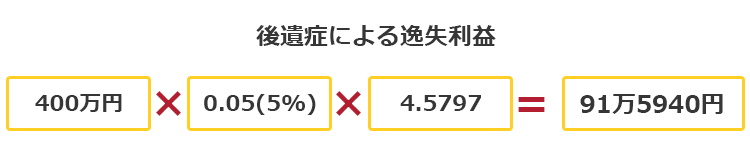

例えば、前年度の収入が400万円の会社員の方が、交通事故でむち打ち症なり、後遺障害等級14級9号に認定された場合、労働能力喪失期間が5年とすると逸失利益の計算式は次のとおりです。

※2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合

この場合の後遺症による逸失利益は、計算上は91万5940円になります。

【まとめ】後遺障害等級14級の後遺症慰謝料は弁護士の基準では110万円

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 交通事故の被害にあい、後遺障害等級認定を受けた場合、加害者に対して後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益を請求できる。

- 後遺症慰謝料の基準は、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準はそれぞれ異なり、通常(被害者の過失が大きくない場合など)は自賠責の基準が最も低く、弁護士の基準が最も高い。

- 後遺障害等級14級の慰謝料は自賠責の基準では32万円、弁護士の基準では110万円(2020年4月1日以降発生の事故)。

- 後遺症による逸失利益の計算方法は、後遺症による逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数の計算式で算出される。

- 後遺障害等級認定14級のうち、むち打ち症などの神経症状に関するものは、労働能力喪失期間が5年程度に短縮されることが多い。

- 交通事故の損害賠償について弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる賠償額が増額する可能性がある。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。