交通事故で長管骨(腕や足の長い骨)を骨折などした結果、骨が変形してしまうことがあります。これを「長管骨変形」と言います。

その際、どうすれば後遺障害に認定されるのか、またいくら慰謝料を請求できるかは、被害者にとって最も関心のあることの一つでしょう。

実は、後遺障害が認定されるかどうかや、請求できる慰謝料の額は、後遺障害認定の申請手続きや、加害者との交渉のやり方によっても変わってくることがあります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

この記事を読んで分かること

- 後遺障害とは

- 交通事故の後遺障害認定における「長管骨変形」とは

- 長管骨変形の後遺障害等級の認定基準

- 長管骨変形の後遺症慰謝料の相場

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。

「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料なども請求できるようになります。

交通事故の後遺障害認定における「長管骨変形」とは?

交通事故で腕や足を骨折したことなどにより、骨が変形してしまうことがあります。

骨の変形が後遺症として残った場合、それが長管骨変形として後遺障害と認定されれば、事故の相手方(加害者)に対し、治療費などだけでなく後遺症慰謝料も請求できるようになります。

そこでまず、後遺障害の用語でいう長管骨の範囲と、変形障害の内容について見ていきましょう。

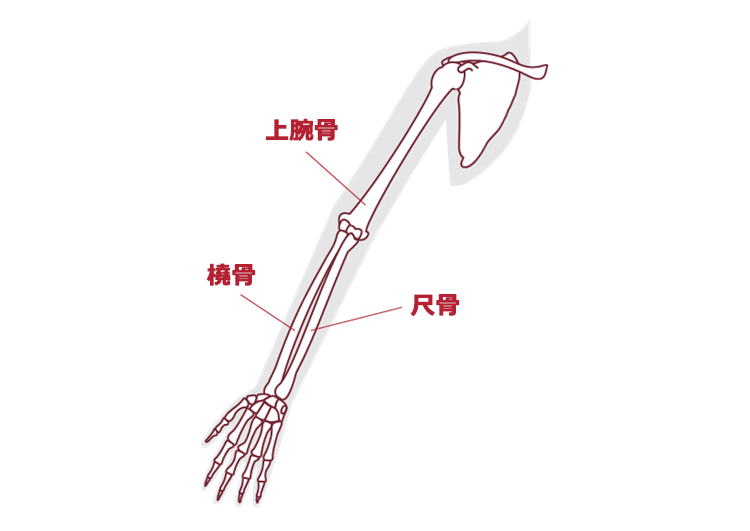

(1)腕の長管骨

腕については、次の骨が長管骨に該当します。

- (肩から肘にかけての)上腕骨

- (肘から手首にかけての)橈骨、尺骨

【腕の長管骨】

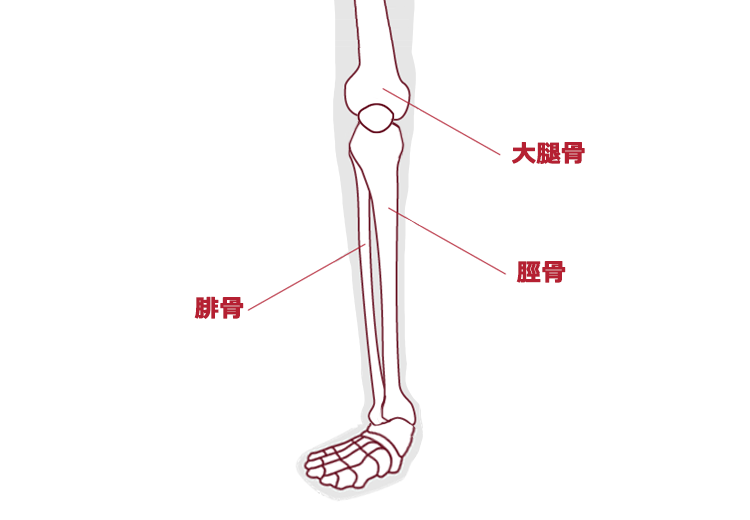

(2)足の長管骨

足については、次の骨が長管骨に該当します。

- (股から膝にかけての)大腿骨

- (膝から足首にかけての)脛骨、腓骨

【足の長管骨】

長管骨変形の後遺障害等級の認定基準

では、長管骨変形により認定される可能性のある後遺障害等級について見ていきましょう。

長管骨変形で認定される可能性のある後遺障害等級には次のものがあります。

| 7級9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 7級10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 8級8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |

| 8級9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |

| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |

等級別の症状について、具体的に説明します。

(1)7級9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

7級9号は、「一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とされています。

「上肢」とは、肩関節・肘関節・手関節(=手首)と手指までを含めた部分をいい、普段私たちが「腕」と呼んでいる部分のことです。

「一上肢」とは、左右いずれか一方の腕のことをいいます。

「偽関節を残す」とは、骨折した骨が癒合(=くっつくこと)せず、その部分が関節のようにグラグラ動くようになった状態を指します。

7級9号は、次のいずれかの場合で、かつ、常に硬性補装具(=プラスチックや金属製で作られた補装具)を必要とする場合に該当します。

- 上腕骨の骨幹部(=長管骨の真ん中の部分)または骨幹端部(=長管骨の骨幹と骨端の間の部分)に十分にくっついていない部分が残る場合

- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

(2)7級10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

7級10号は、「一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とされています。

「下肢」とは、股関節・膝関節・足関節と足指までを含めた部分をいい、普段私たちが「足」と呼んでいる部分のことです。

「一下肢」とは、左右いずれか一方の足のことをいいます。

7級10号は、次のいずれかの場合で、かつ、常に硬性補装具を必要とする場合に該当します。

- 大腿骨の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

- 脛骨と腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

- 脛骨の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

(3)8級8号 一上肢に偽関節を残すもの

8級8号は、「一上肢に偽関節を残すもの」とされています。

次のいずれかに該当する場合をいいます。

(※ただし、7級9号に該当する場合は除きます。

7級9号は、常に硬性補装具を必要とすることを前提としています。これに対し、8級8号では常に硬性補装具を必要としているわけではない場合を前提としています。)。

- 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

- 橈骨及び尺骨のどちらか一方の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合で、かつ、時々、硬性補装具を必要とする場合

(4)8級9号 一下肢に偽関節を残すもの

8級9号は、「一下肢に偽関節を残すもの」とされています。

(※ただし、7級10号に該当する場合は除きます。

7級10号は、常に硬性補装具を必要とすることを前提としています。これに対し、8級9号では常に硬性補装具を必要としているわけではない場合を前提としています。)。

- 大腿骨の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

- 脛骨と腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

- 脛骨の骨幹部または骨幹端部に十分にくっついていない部分が残る場合

(5)12級8号 長管骨に変形を残すもの

12級8号は、「長管骨に変形を残すもの」とされています。

左右いずれかの腕または足を骨折し、長管骨の骨端部(=骨の端の部分)に一定の癒合不全や欠損が残る等した場合に12級8号に該当することになります。

※詳細な要件については専門家にお尋ね下さい。

なお、長管骨変形で以上の1~5の後遺障害が認定されるためには、いずれも骨の癒合不全や欠損がMRIやレントゲン、CTなどの画像診断で認められることが必要となります。

長管骨変形の後遺症慰謝料の相場

交通事故で、長管骨変形により上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。

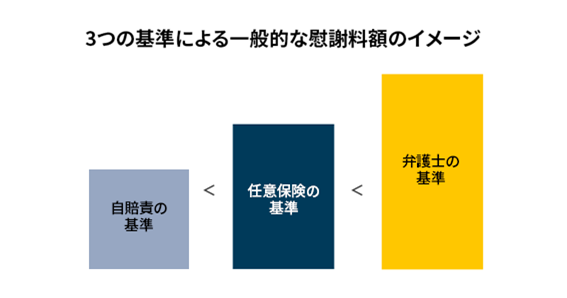

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

| 自賠責の基準 | 自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、最低限の賠償基準。通常一番低額になるが、自分の過失割合が7割以上になるなど過失割合が高い場合には、一番高額になることもある。 |

| 任意保険の基準 | 各保険会社が独自に定めた賠償基準で公表されていない。通常自賠責の基準と同程度かやや高い程度。 |

| 弁護士の基準 | 過去の裁判例をもとに設定された基準で、弁護士が加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいう)。通常一番高額となる。 |

どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わり、一般的に次のようになります(一部例外あり)。

長管骨変形による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 7級9号・10号 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級8号・9号 | 331万円 | 830万円 |

| 12級8号 | 94万円 | 290万円 |

保険会社から提示された金額は、自賠責基準より少し高かったですが、弁護士基準とはまだ差があります。増額できるなら自分で増額交渉したいのですが。

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。

そして、被害者自身が弁護士の基準で交渉しても、保険会社はまず応じないでしょう。

そうなんですね。でもなぜでしょうか。

弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて、訴訟も辞さない強い姿勢で保険会社と交渉します。そのため、保険会社も通常弁護士の基準を考慮せざるを得ず、後遺症慰謝料や逸失利益の額を弁護士の基準に近づけた形での示談が期待できるのです。

弁護士の基準について、詳しくはこちらをご覧ください。

逸失利益について、詳しくはこちらもご覧ください。

長管骨変形について、損害賠償請求を弁護士に依頼すべき理由

上で見たように、長管骨変形が後遺障害として認定されると、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。

弁護士に依頼すれば、弁護士の基準で交渉しますので後遺症慰謝料などの増額が期待できます。

また、賠償額増額の他にも、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

(1)長管骨変形の後遺障害の見落としリスクを下げられる

後遺障害等級の認定申請の際は、「交通事故と後遺症の因果関係を示すこと」「後遺症の症状を正しく捉えて示すこと」が重要となります。

その際、主治医による治療のための検査・診断と、後遺障害認定のための検査・診断が必ずしも一致するとは限りません。

また、例えば軽微な変形の場合、レントゲン検査だけでは異変が見落とされてしまう可能性があります。

交通事故に精通した弁護士に依頼することで、過去の裁判例や実務経験から後遺障害の見落としを防いだり、等級認定に有利な検査(レントゲン検査よりMRI検査を受けるべき、など)についてのアドバイスを受けたりすることができます。

さらに、後遺障害認定の申請手続きには、「事前認定」と「被害者請求」があります。弁護士に依頼すれば、より納得できる結果を得やすい被害者請求の手続きを弁護士に任せることもできます。

後遺障害認定の申請手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

(2)弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも

示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。

もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。

ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。

すなわち、

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害にあった車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。

弁護士費用特約についてはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約について、詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】交通事故による「長管骨変形」の慰謝料相場は、算定基準によって変わる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故で腕や足を骨折し、長管骨が変形してしまった場合、後遺障害7、8、12級までの等級に該当する可能性がある。

- 長管骨変形による後遺症慰謝料を算定する基準は3つあり、一般的に弁護士の基準による金額が最も高額となるので、増額を目指すのであれば弁護士への依頼を検討するのがお勧め。

交通事故で長管骨変形の後遺障害が残った場合、後々の生活のためにも、受け取れる賠償金を最大限にする努力をすることは、大切なことです。しかし、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用の不安があります。

アディーレ法律事務所は、費用の不安を取り除くような費用体系を採用しています。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。