「インターネットにひどい悪口を書き込まれた…。これって犯罪じゃないの?誹謗中傷の書き込みってどこからが犯罪になるの?」

インターネット上の誹謗中傷の書き込みは、内容によっては犯罪が成立します。特に近年、インターネットによる誹謗中傷は社会問題化し、侮辱罪の法定刑が引き上げられるなど、厳罰化の方針が取られています。

見知らぬ相手とは言え、ひどい内容の書き込みをされると傷付きますし、同時にやり場のない怒りを感じ、精神的にとても疲弊します。ですが、悪いのはそのような書き込みをする相手です。

書き込みが犯罪に当たるようなケースでは、書き込みをした人が罪に問われることもあります。

どのような誹謗中傷の書き込みが犯罪に当たりうるのか理解し、心無い書き込みには毅然と対処されることをお勧めします。

この記事を読んでわかること

- 「誹謗中傷」の書き込みにより成立しうる犯罪

- 犯罪が成立する判断基準

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

「誹謗中傷」とは?どこからが「誹謗中傷」に当たる?

「誹謗中傷」とは、「誹謗」と「中傷」を組み合わせた言葉で、法律上、明確な定義が決まっている言葉ではありません。

- 「誹謗」…人の悪口を言うこと

- 「中傷」…根拠のない内容で人を貶めること

警察によると、「誹謗中傷とは、根拠のない悪口や嫌がらせで、他人を傷つけることをいう」としています。

参照:掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている|大阪府警本部

「誹謗中傷」と区別される言葉に「批判」があります。

「批判」とは、物事の良し悪しを評価したり、論ずることを言います。

両者は必ずしも明確に区別できる場合だけではありませんが、一般的に、「批判」とは根拠を示し、論理的に改善できる余地のあるものを指し、単に相手を否定したり、攻撃することは「批判」ではありません。

どこからが問題になる誹謗中傷になるか明確な線引きはありませんが、客観的に見て人格攻撃の域に達した書き込みは「批判」ではなく「誹謗中傷」です!

「誹謗中傷」はどこからが犯罪になる?

インターネット上の誹謗中傷の書き込みは、内容によっては、主に次のような犯罪が成立する可能性があります。

(1)名誉毀損罪

(2)侮辱罪

(3)信用毀損罪 など

それぞれ、どこからが犯罪に当たりうるかご説明します。

(1)名誉毀損罪が成立するのはどこから?

刑法は、名誉毀損罪について次のとおり規定しています。

刑法 第230条1項(名誉毀損)

刑法 | e-Gov法令検索

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

インターネット上の誹謗中傷の書き込みについて名誉毀損罪が成立する要件は、次のとおりです。

- 「公然」と書き込みがされていること

「公然」とは不特定又は多数人が知ることができる状態ということです。

誰でも見ることのできる、インターネット上のブログや掲示板、SNSの投稿欄、動画のコメント欄等に誹謗中傷を書き込むことは、「公然」性の要件を満たします。

他方、特定の個人にDM(ダイレクトメッセージ)を直接送り付ける場合などは、公然性の要件を満たさず、名誉毀損罪は成立しません。 - 何らかの「事実を摘示」した書き込みであること

「事実を摘示する」とは、被害者の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘し、表示することです。

摘示される事実は、真実かウソかを問いません。

また、摘示する事実は、一般に知られていない事実に限らず、広く世間に知れ渡っている事実も含みます。

「事実の適示」があることは、このあとご紹介する「侮辱罪」との違いでとても重要です。

事実を摘示する方法は、文章での書き込みに限らず、写真や絵等も含みます。

いわゆる「コラ画像」等を掲示板に貼ったら、名誉毀損罪が成立する可能性があります!

- 「名誉を毀損」すること

名誉とは、人の社会的評価に関するものです。

「毀損」とは、傷つけることです。人の社会的評価を傷つけ、低下させるような行為をさします。

インターネット上にはいろんな書き込みがありますが、どこからが名誉毀損罪にあたりますか?

例えば、「●●は職場の上司と不倫をしている」「××社は社員に毎月200時間以上も残業をさせて残業代も支払わないブラック企業だ」「△△は万引きの前科がある」等、具体的な事実を摘示して、相手の社会常識的に評判が下がるような書き込みをすると、名誉毀損罪が成立しえます。

他方、社会的評価には全く関係のない事実を公然と摘示したとしても、名誉毀損罪は成立しません。

なお、名誉毀損罪は、実際に社会的評価が低下していなくても成立する犯罪です。

インターネットの書き込みを見た人が書き込みを全く信用せず、結果的に社会的評価が低下しなかったとしても、抽象的に社会的評価が低下する危険性がある書き込みをした時点で名誉毀損罪は成立します。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(※2023年6月時点)。

(2)侮辱罪が成立するのはどこから?

刑法は、侮辱罪について次のとおり規定しています。

刑法 第231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

(※2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合)

侮辱罪の成立要件は、「公然」と「人」を「侮辱」することです。

「公然」とは、先ほどご説明した名誉毀損罪の場合と同じで不特定又は多数人が知りうる状態ということです。

また、「人」とは個人に限らず、団体や会社等を含みます。

名誉毀損罪との違いは「事実の摘示の有無」です。

事実の摘示がある場合は名誉毀損罪、ない場合は侮辱罪となります。

具体的に、「事実の摘示」がない場合とはどういう場合ですか?どこからが侮辱罪に当たりますか?

例えば、「ブス」「バカ」「キモイ」「無能」など、抽象的で、個人の主観的な悪口(嘘か本当か客観的に確認できないもの)を書き込んだ場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪が成立します。

【侮辱罪が成立した実際の事例】

| 書き込みした場所 | 誹謗中傷の内容 | |

|---|---|---|

| 1 | インターネット上の掲示板 | 「●●(被害者名)って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ?」 「裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ」 「ワキガと口臭どうにかして接客しような?」 など |

| 2 | 被害者が出演している インターネット上の動画のコメント欄 SNSの返信欄 | 「この女,自分が加害者だからこういうこと言うのでしょう。」 など (被害者の顔写真と共に「18:30-本日の陰謀オカルトコーナーには ●●(被害者名)さんが登場!お楽しみに!」などと投稿されたことに対し) 「この女,SM嬢ですよ。」 |

| 3 | インターネット上の掲示板 | (「○○(被害者経営店舗名)って?」と題するスレッドに) 「●●(被害者名)は自己中でワガママキチガイ」 「いや違う●●(被害者名)は変質者じゃけ!」 など |

| 4 | インターネット上の掲示板 | 「●●(被害者名) いじめ大好き 援交大好き DQNの肉便器 特技は股開くこと」 など |

参照:侮辱罪の事例集|法制審議会刑事法(侮辱罪の法定刑関係)|法務省

侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役、1年以下の禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかです(2023年6月時点)。

侮辱罪について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

(3)信用毀損罪が成立するのはどこから?

刑法は、信用毀損罪について次のとおり規定しています。

刑法 第233条前(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

信用毀損罪が成立するには、次の要件が必要です。

- 虚偽の風説を流したり、偽計を用いること

「虚偽の風説を流布する」とは、嘘の噂や情報を広めるという意味、「偽計を用いる」とは、人をだましたり惑わせたりすることです。

「偽計」というのは、裁判上、かなり広い概念です。 例えば、これまでの裁判例でも、無言電話をかけ続けたり、商品に針を差し込んだり、他人のフリをして大量に商品を注文したりするような行為も「偽計」とされました。

- それにより、人の信用が損なわれること

- 故意でそのような行為をすること

なお「信用」とは、経済的な側面における人の社会的な評価のことで、判例によれば、支払能力又は支払意思に関する信用のほか、商品の品質に対する社会的信頼等も含まれます。

具体的には、どういう内容でしょうか?どこからが信用毀損罪に当たりますか?

例えば「●●店の原材料は国産と言っているけれど本当は中国産で、産地を偽装している」「△△社は不渡りを出したからもうすぐに倒産する」「××は2回も破産をしている。金を貸しても返さないから、絶対に金を貸すな」等書き込んだ場合には、信用毀損罪が成立する可能性があります。

信用毀損罪も、名誉毀損罪と同様実際に被害者の社会的評価が低下したかどうかは問いません。

一般的に社会的評価が低下する危険のある書き込みをすれば、信用毀損罪に該当します。

名誉毀損罪との違いは、誹謗中傷の書き込みが嘘か本当か、という点です。

名誉毀損罪は、ネットに書き込んだ事実が本当かウソかは問いません。真実であっても成立します。他方、書き込んだ内容が真実の場合には信用毀損罪は成立しません。

法定刑は、いずれも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑法233条は、信用毀損罪に加えて『業務妨害罪』も規定しています。業務妨害罪とは、人の「業務」(継続して従事する活動のこと。営利に限りません)を妨害する場合です。

例えば、お店の営業を妨害するため、インターネットに「●店の定食のご飯に虫が入っていた。床に落ちた箸を洗わずに使っているし、不衛生だから絶対に行かない方が良い」などと書き込みをすることは、業務妨害罪が成立する可能性があります。

【「懲役」「禁錮」「拘留」「罰金」「科料」の違いについて】

「懲役」「禁錮」「拘留」とは、いずれも刑務所等の刑事施設に身柄を拘束されて自由を奪われるという刑罰です。

これらの違いは、拘束される期間です。「懲役」「禁錮」の場合は1月以上、「拘留」は30日未満です。

また、「懲役」と「禁錮」は、刑事施設内で所定の作業をする義務があるかないかの違いです。所定の作業をする義務があるのが「懲役」、ないのが「禁錮」です。

ただし、2022年6月の刑法の改正により、「懲役」と「禁錮」を一本化して「拘禁刑」とすることが決まりました。ですので、この点について改正刑法が施行されれば、今後は懲役と禁錮の違いはなくなります(拘禁刑に関する改正刑法は、2025年頃までに施行される予定です)。

他方「罰金」と「科料」はいずれも強制的に金銭を徴収されるという刑罰です。これらの違いは、金額です。

「罰金」は1万円以上(減刑されたら1万円未満になることもる)、「科料」は1000円以上1万円未満です。

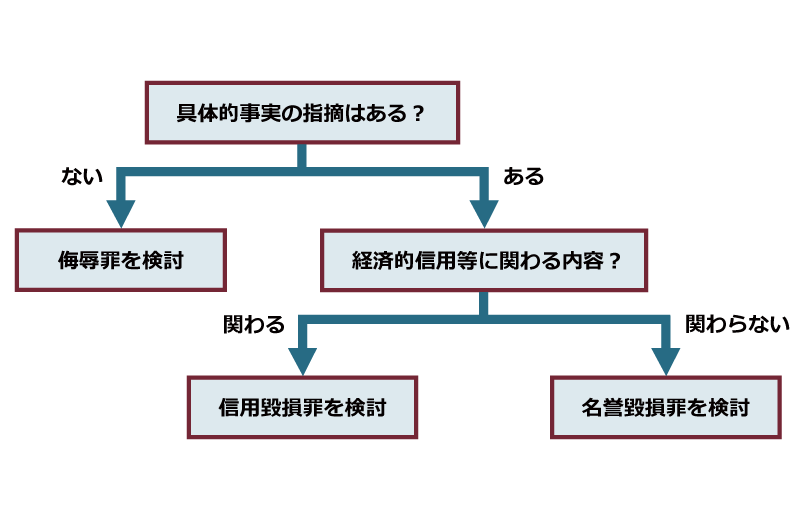

(4)インターネット上の誹謗中傷。どの犯罪に当たる?

名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪をそれぞれご説明しましたが、インターネット上の誹謗中傷の書き込みがどの犯罪にあたるか、はっきりと分からないことも多いです。

大まかな区別ですが、次のように考えると理解しやすいでしょう。

書き込みの一部だけを切り取れば犯罪に当たらないようでも、全体的に見れば犯罪に当たると評価できるケースもあります。誹謗中傷の書き込みをされて、これは犯罪なのでは、とお悩みの方は、刑事事件を取り扱っている弁護士にご相談ください。

(5)誹謗中傷の書き込みで成立しうる犯罪は他にも!

ところで、インターネット上の誹謗中傷の書き込みについて成立するのは、上の犯罪だけとは限りません。

書き込みの内容やその意図などによっては、次のような犯罪も成立する可能性があります。

【脅迫罪】

例:「●●(被害者名)は気持ち悪いから殺す」などと書き込みをする場合

単なる悪口を超えて、生命や身体などに危害を加えるような書き込みをすると、脅迫罪が成立する可能性があります。

【各都道府県の条例違反】

例:誹謗中傷のダイレクトメッセージなどを送りつけ、ブロックされてもアカウントを変えて執拗に誹謗中傷を繰り返す場合

被害者に送るダイレクトメッセージは他の人が見ることが予定されておらず、「公然性」がないため侮辱罪や名誉毀損罪は成立しません。

このようなメッセージを執拗に送ることは「つきまとい」などとして各都道府県ごとに設けられている条例に違反する可能性があります。

【ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反】

例:振られた腹いせに、被害者が良く見るサイトに被害者を誹謗中傷する書き込みをする

ストーカー規制法が成立するには、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充たす目的が必要です。

インターネット上に誹謗中傷の書き込みをされているけれど、どこからが犯罪になるのかよく分からないという場合には、刑事事件を取り扱っている弁護士にご相談ください。

あまりにも誹謗中傷の内容がひどく、犯罪に該当するといえる場合には、各都道府県警察に相談しましょう。

ただし、残念ながら誹謗中傷の書き込みはインターネット上にあふれており、投稿の内容や程度によっては、警察に相談してもすぐに捜査をしてもらえるとは限りません。

場合によっては、投稿者の特定等を進めた上で、並行して警察にも相談することをお勧めします。

参照:サイバー犯罪対策|警察庁

インターネット上で誹謗中傷を受けたときの対処法

インターネット上で誹謗中傷の書き込みによってあなたの権利が侵害されたとき、主に、次のような対処法をとることができます。

(1)書き込みの削除を求める

(2)投稿者を特定して損害賠償を請求する

(3)警察に相談する

インターネット上で誹謗中傷の被害にあった時の3つの対処法について、詳しくはこちらの記事をご確認ください。

【まとめ】誹謗中傷は個人の尊厳を傷つける行為であり、刑事的にも法的な制裁を受ける可能性がある!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- インターネット上の誹謗中傷の書き込みは「名誉毀損罪」「侮辱罪」「信用毀損罪」等の犯罪に当たる可能性がある。

- 誹謗中傷の書き込みがどこから犯罪にあたるかは、書き込みの内容による。内容によっては、脅迫罪、条例違反、ストーカー規制法違反などの犯罪も成立しうる。

- 誹謗中傷の書き込みの被害にあった場合に取りうる手段は次の3つ。

(1)投稿の削除を要請する

(2)投稿者を特定し、投稿者に損害賠償等を請求する

(3)警察に相談する

今日、インターネット上の掲示板等には誹謗中傷の書き込みがあふれており、どこからが問題となる書き込みか迷う方もいらっしゃるかもしれません。

今回ご説明したとおり、誹謗中傷の書き込みは内容によっては名誉毀損罪等の犯罪に当たりますし、民事上も損害賠償の請求ができる違法な行為です。

匿名の書き込みであっても、ご自身の悪口が書き込まれると傷付きます。

最初は無視していたけれど、いつまでも書き込みが繰り返されたり、次第に過激になってくる場合には、何らかの対処をした方が良い場合もあるでしょう。

アディーレ法律事務所では、インターネット上のサイトで誹謗中傷され、苦痛を感じている方の力になりたいと考えており、自分を誹謗中傷する投稿に関し、「投稿を削除したい」「投稿者を特定したい」などのご相談を何度でも無料で承っています。

投稿記事や検索結果が削除できなかったり、投稿者の情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。

「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」「削除してほしい」などお悩みの方は、フリーコール「0120-406-848」にてご予約の電話を承っていますので、アディーレ法律事務所にご相談ください。