親の死は、私たちの人生で最も辛く、混乱する出来事の一つです。

突然の別れに心が張り裂けそうになる中で、さまざまな手続きや決断を迫られることになります。「何をすればいいのか分からない」「このまま放っておいていいのだろうか」と不安でいっぱいになるのは当然のことです。

しかし、こんな時こそ冷静な対応が必要です。親の死後には、7日以内、14日以内、3ヶ月以内といった期限内に行わなければならない行政・法的手続きがたくさんあるからです。

本記事では、親が亡くなった直後から数ヶ月後まで、必要な手続きを緊急度と時系列順にリストアップして徹底解説します。

この記事を読むことで、悲しみの中にあっても「今、何をすべきか」が明確になり、個人への最後の務めとなる手続きを着実に進められるよう、道筋を立てるお手伝いをします。

ここを押さえればOK!

【死亡直後~7日以内】

最優先は、病院から死亡診断書を受け取ることです。次に、近親者へ訃報を連絡し、迅速に葬儀社を選定して遺体の搬送・安置を決めます。7日以内に、死亡診断書と一体になっている死亡届を市区町村役場に提出し、火葬に必要な火葬許可証を同時に申請します。その後、通夜、葬儀、火葬、初七日法要などを執り行います。

【10日〜10ヶ月以内】

葬儀後、少し落ち着いたら年金や保険の手続きが必要です。故人が厚生年金受給者だった場合は10日以内(国民年金は14日以内)に年金受給停止届を、また、健康保険・介護保険の資格喪失届も提出します。故人が世帯主であれば、14日以内に住民票の世帯主変更届も必要です。

相続に関しては、まず故人が遺言書を残していないか確認し、自宅に保管されていた自筆証書遺言など検認が必要な遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。相続人と相続財産(借金含む)の調査も重要です。もしマイナスの財産が多い場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てるか検討します。故人が個人事業主だった場合は4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行います。また、相続税がかかる場合には、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要です。

【2年~3年以内】

2年以内に、健保組合又は役場に埋葬費・葬祭費の給付申請を行います。

また、遺産分割協議により不動産を取得した場合は、原則3年以内に相続登記を行う義務があります。

【専門家への相談】

相続放棄の検討や相続人間の話し合いが困難な場合、相続税の支払いが見込まれる場合には、早い段階で弁護士や税理士などの専門家に相談することが推奨されます。

相続手続のご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

【最優先タスク】死亡直後~24時間以内

| すること | 期限 | 緊急度 |

|---|---|---|

| 死亡診断書の取得 | 医師の確認後、即時 | 極めて高い |

| 近親者への訃報連絡 | できるだけはやく | 高い |

| 葬儀社の選定と遺体の搬送依頼 | 病院の規定により数時間以内 | 極めて高い |

親が亡くなった直後は、まず葬儀と遺体の安置という物理的・緊急的な対応が最優先されます。

このリストを確認し、最初の24時間に必要な行動を開始してください。

(1)死亡診断書の取得

死亡診断書は、市区町村に死亡届を出す場合やその後の保険金請求などに必要となる重要な書類です。

・病院や介護施設で亡くなった場合:病院・介護施設の医師から死亡診断書を発行してもらいます。

・自宅で亡くなった場合(死因が不明の突然死や事故死など):警察に連絡し、検視の後に死体検案書を発行してもらいます。

死亡診断書(死体検案書)の原本は死亡届の提出時に役所に提出してしまうため、必ず提出前にコピーを複数枚(5〜10枚程度)とっておくようにします。生命保険の請求、年金の手続き、銀行口座の解約など、今後の様々な手続きに必要となることが多いためです。

(2)近親者への訃報の連絡

親族や職場など近親者への訃報の連絡は、できるだけ早く行いましょう。

親族や特に親しかった人などには電話などで簡潔に状況を伝え、葬儀の日程が決まり次第、再度連絡することを伝えます。それ以外の人には、日程決定後、葬儀の連絡とともに訃報を伝えるようにします。

(3)葬儀社の選定と葬儀に向けた準備

病院では遺体の安置期間が数時間程度と限られていることがほとんどです。そのため、迅速に葬儀社の選定と遺体の搬送先(自宅または葬儀社の安置場所)を決める必要があります。

焦って葬儀社を決めてしまい、「予算よりも高額な葬儀費用になった」「プランの内容が納得できなかった」といったトラブルも聞かれるため、可能であれば複数の葬儀社から見積もりを取るなど比較検討するようにしましょう。

もし親の死期が近いことが事前に分かっていれば、前もって葬儀社について調べておくのがおすすめです。

(4)遺体の搬送・退院の手続

葬儀社と相談の上、適切な安置場所を決定し、搬送を依頼します。直接葬儀社に遺体を搬送する場合もありますが、一度自宅に搬送し、家族との最後の時間を過ごすことを選ぶ方もいます。

親が亡くなってから7日以内に行うべき手続 親が亡くなってからの数日間もまだまだやるべきことがあります。死亡届の提出や火葬許可証の取得など、通夜・葬儀が終わるまでは落ち着けない日々が続くでしょう。

【死亡7日以降】重要手続のタイムライン一覧

親の死後7日以降が期限となる、主な重要手続とその期限を一覧にまとめました。

| 期限 | 手続き | 提出先 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 | 火葬許可証を同時に申請する |

| 14日以内 | 年金受給停止届・各種保険の資格喪失届 | 年金事務所/役場 | 届出が遅れると不正受給となるリスク |

| 3ヶ月以内 | 相続放棄の申述 | 家庭裁判所 | 延長(熟慮期間伸長)の可能性あり |

| 4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 | 税務署 | 故人が個人事業主等の場合 |

| 10ケ月以内 | 相続税の申告・納税 | 税務署 | 相続財産が多額で、基礎控除を超える場合に必要 |

| 2年以内 | 埋葬費・葬祭費の給付申請 | 健康保険組合/役場 | 申請を忘れると受けとれない |

| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局 | 2024年4月1日から義務化 |

親が亡くなってから7日以内にすること

親が亡くなってからの数日間もまだまだやるべきことがあります。死亡届の提出や火葬許可証の取得など通夜・葬儀が終わるまでは落ち着けない日々が続くでしょう。

(1)【7日以内】死亡届の提出・火葬許可証の取得

死亡届は、故人の死亡を知った日から7日以内に市区町村の役所に提出する義務があります 。多くの場合、死亡診断書と一体の用紙となっています。 病院から死亡診断書を受け取ったら、死亡届である左半分を記入し、死亡を知った日から7日以内に市区町村の役所に提出する必要があります。

- 死亡届の提出先:故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所

火葬許可証は、死亡届を提出する際に同時に申請できます。この許可証がないと火葬を行うことができないので、必ず取得しておきましょう。

死亡届の提出と火葬許可証の取得は葬儀社が代行してくれる場合も多いので、相談してみましょう。

(2)通夜・葬儀・火葬・初七日法要の実施

通夜・葬儀・火葬の形式や規模は、亡くなった親の希望や遺族の意向に応じて決定します。

近年は、小規模な家族葬を選択する方も増えています。重要なのは、故人を偲び、家族や親族が心を通わせる場となることです。葬儀社とよく相談し、適切な形式を選びましょう。

通夜は亡くなって2日目、葬儀および火葬は3日目に行うのが一般的ですが、葬儀場や火葬場の空きなどが理由で日程が延びることも珍しくありません。

葬儀・火葬に合わせて初七日法要を同じ日に行うケースも増えています。

親が亡くなってから14日以内にすること

親が亡くなった直後に行うべき手続は終了しましたが、まだまだすべきことはあります。

(1)【10日もしくは14日以内】年金受給停止の手続

通夜・葬儀が終わると少しひと段落ですが、年金や健康保険、住民票などの手続も忘れてはいけません。

亡くなった親が年金の受給者だった場合、年金事務所もしくは年金相談センターで年金受給停止の手続をする必要があります。この手続きをしないまま年金を受給し続けると、「不正受給」となってしまうため、早急な対応が必要です。

- 厚生年金:亡くなった日から10日以内

- 国民年金:亡くなった日から14日以内

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合には、受給権者死亡届(報告書)の提出は不要です。

(2)【5日もしくは14日以内】健康保険の資格喪失届の提出

亡くなった人の健康保険証を返却しなければなりません。

- 国民健康保険や後期高齢者医療保険:死亡日から14日以内

- 健康保険:死亡日から5日以内(勤務先に返却)

健康保険は、死亡日から5日以内と返却期限が短いので、注意しましょう。

(3)【14日以内】介護保険の資格喪失届の提出

亡くなった親が介護保険の受給者だった場合、介護保険の資格喪失届を死亡日から14日以内に市区町村役場の窓口に提出します。

(4)【14日以内】住民票の世帯主変更の届出

亡くなった親が世帯主の場合には、死亡日から14日以内に新しい世帯主を届け出る必要があります。死亡届と一緒に提出することが多いです。

ただし、次のような場合には、誰が新しい世帯主になるのかはっきりしているため、世帯主変更届を出す必要はありません。

- 世帯に残ったのが1人だけの場合

- 世帯に残ったのが親1人と15歳未満の子どもだけである場合

親が亡くなった後にすべき相続関連の手続

次に、親が亡くなった後にすべき相続関連の手続を見ていきましょう。

財産の多い少ないにかかわらず、親が亡くなった後には相続の手続が必要となります。期限もありますので、順序良く正確に手続きを進めていきましょう。

(1)遺言書を探す・遺言書の検認をする

まず、故人が遺言書を残していないか確認します。遺言書がある場合、その内容に従って相続手続きを進めることになりますが、自宅から自筆証書遺言が見つかった場合など、検認が必要な遺言書については勝手に開封せず、家庭裁判所で検認の手続を行います。検認とは、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防ぐために行う手続です。

(2)相続人や相続財産の調査をする

相続人は誰か、どのような相続財産があるのかを確認する必要があります。

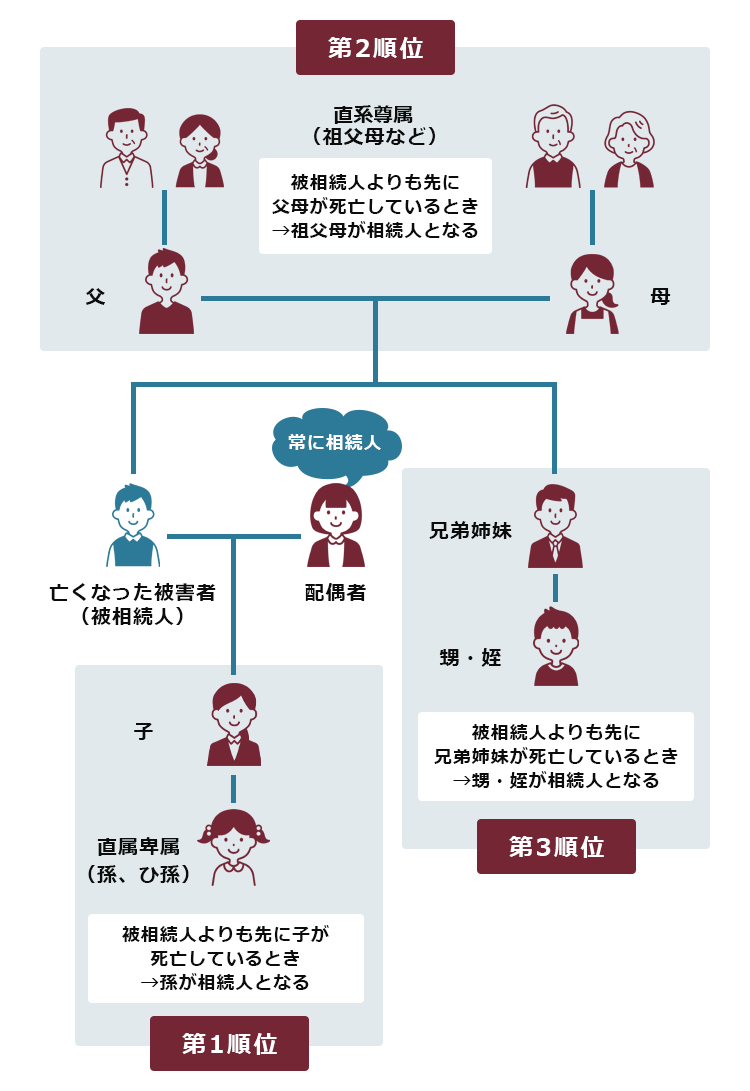

法律で定められた相続人は、相続する順位も決められています。配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人は、次の順位で相続します。

- 第1順位:子(子がすでに亡くなっている場合は孫・ひ孫)

- 第2順位:親(親がすでに亡くなっている場合は祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥姪)

たとえば、第1順位の子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を辿って確認する必要があります。

法定相続人ごとの相続の割合(法定相続分)は次のとおりです。

| 相続人の構成 | 配偶者の法定相続分 | その他の相続人の法定相続分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1(子全員で均等分割。二人いるときは一人当たり4分の1) |

| 配偶者と親 | 3分の2 | 3分の1(親全員で均等分割。二人いるときは一人当たり6分の1) |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(兄弟姉妹全員で均等分割。二人いるときは一人当たり8分の1) |

| 子 | ゼロ | すべて(子全員で均等分割) |

親の相続人や財産について十分に把握しているつもりでも「実は離婚歴があって前の配偶者との間で子どもがいた」「実は多額の借金があった」などが発覚するケースがあります。

相続人については親の戸籍をたどって確認しましょう。

相続財産については、預金通帳、不動産の権利証、証券会社からの書類、借用書、督促状など、遺品整理の中で見つかったものを徹底的に調査しましょう。

(3)【3ヶ月】相続放棄を検討する

相続財産を調査し、親に借金などのマイナスの財産があった場合には相続放棄を検討しましょう。

相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。親が死亡した場合、通常は親が死亡したことを知った日から期間が始まります。

この3ヶ月の期限(熟慮期間)を過ぎると、原則として借金を含む全ての財産を承継する「単純承認」をしたとみなされます。

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことになるため、相続することを前提とした手続(財産の名義変更など)は行えなくなります。相続放棄をするかどうかはよく考えて決めましょう。

熟慮期間の伸長(延長)

親とは疎遠で遠方に住んでいる、親の遺産が多く把握に時間がかかるなどの事情がある場合 、3ヶ月では遺産の調査が終わらないこともあります。

このような場合、相続人は家庭裁判所に対し、熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることが可能です 。

裁判所が申立てを認めた場合、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度の期間延長が認められます 。この申立ては、必ず自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期限内に行う必要があります。

期限が迫っていて財産調査が間に合わない場合は、相続手続きを扱う弁護士にご相談ください。

熟慮期間を延ばす手続きについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(4)遺産分割協議をする

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議が必要です。遺産分割協議で合意ができたら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。

感情的になってしまう、偏った主張に固執する相続人がいるなど、話し合いがまとまらない場合は、弁護士に依頼してあなたに代わって交渉してもらうことも検討しましょう。弁護士は、感情的な対立を避け、あなたの主張を踏まえたうえで、適切な解決を目指します。

(5)相続に伴う名義変更をする

遺言書又は遺産分割協議書に基づき、預貯金、株式、自動車など、相続した財産の名義変更手続きを行います。各金融機関や関係機関に必要書類を提出します。これらの手続きは複雑で時間がかかる場合があるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

(6)【3年以内】相続登記をする

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

2024年4月1日以降に発生した相続で不動産を取得した場合は、不動産取得を知った日または遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記を行う必要があります。また、義務化前に発生していた相続についても相続登記の義務はあり、その場合の期限は通常2027年3月31日となります。

親が亡くなった後にすべき税金関連の手続

親が亡くなった後、税金に関する手続きは避けて通れません。実際の手続は、税理士に依頼する人が多いですが、納税も相続人の義務ですので簡単に流れだけでも知っておきましょう。

(1)【4ヶ月以内】所得税の準確定申告・納税

故人が個人事業を営んでいた場合、相続人はその故人の代わりにその年の確定申告(準確定申告)を行います。期限は、相続人が自己のために相続が開始したことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。その年の1月1日から死亡した日までの所得と税額を申告・納付します。

(2)【10ヶ月以内】相続税の申告・納税

相続税の申告・納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。一定額以上の相続財産がある場合に必要です。

10ヶ月という期間は、財産調査や遺産分割協議に要する時間を考えると決して長くありません。

早めに弁護士や税理士に依頼し、準備することをお勧めします。

(3)固定資産税の納税

固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されます。親が年度の途中で亡くなった場合、その年度分は故人名義で納税します。翌年度からは相続人の名義で納税することになります。

相続登記が完了していなくても、相続人に納税義務がありますので、注意しましょう。

資金繰りが苦しい場合|相続預金払い戻し制度の活用

親が亡くなると、親名義の銀行口座は原則として凍結され、遺産分割協議が完了するまで預金を引き出すことができなくなります 。葬儀費用や当面の生活費などの緊急資金が必要な場合、この凍結は大きな問題となります。

これに対処するため、2019年7月1日より「相続預金払戻し制度」が導入されました。これにより、遺産分割協議前であっても、各相続人は一定額を限度として故人の預金を引き出すことが可能です。

払い戻し限度額

払い戻しは、相続人単独で行うことができますが、次の限度額があります。

「相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分」

つまり、父親の預金額が300万円で、法定相続人が妻1人、子1人の場合には、子は50万円(300万円×3分の1×2分の1で)を払い戻せます。

ただし、同一の金融機関から1人の相続人が払い戻せるのは上限150万円までです。

上記のケースで、もし父親の預金額が1200万円であったとしても、150万円までしか払い戻せません。

払い戻したお金の使い道に限定はないので、何に使っても構いません。

当面の生活費に苦労しているのであれば、払戻し制度の利用は1つの方法です。

もっとも、この制度を利用すると相続放棄できなくなる可能性があることに注意してください。

参照:ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度|一般社団法人全国銀行協会

親が亡くなった後にすべき親名義の契約やサービスなどの整理

不必要な支払いが生じたり、遺品や家を残しておくことでトラブルになったりすることもありますので、早めの対応をおすすめします。

電気、ガス、水道、固定電話、NHK受信料などの契約を解約または名義変更します。各事業者に連絡し、必要書類を確認して手続きを行います。

また、亡くなった親が契約していた各種サブスクリプションサービス(動画配信、音楽配信、新聞購読など)も確認し、解約手続きを行いしょう。

契約内容が分からない場合は、親が使っていた携帯・PCに届くメールや、自宅に届いた請求書・郵便物を確認して見つけ出す必要があります。

よくある質問と回答(Q&A)

親の死後の手続きに関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

(1)親が亡くなったら、親の銀行口座はどうなる?

親名義の銀行口座はその名義人である親が亡くなると、凍結されます。

口座名義人が亡くなったことを銀行側がまだ把握していないがためにまだ凍結されていない口座から、遺産分割協議が完了する前に勝手にお金を引き出す行為は、他の相続人とのトラブルになるだけでなく、相続放棄ができなくなる「単純承認」とみなされる法的リスクを伴います。

ただし、葬儀の費用など緊急で資金が必要な場合は、前述の相続預金払戻し制度を利用することで、限度額内で払い戻しを受けることが可能です。まずは銀行に問い合わせてみましょう。

(2)親が亡くなったら、仕事は何日休むのが普通?

親族が亡くなった場合には、忌引き休暇を使って仕事を休むのが一般的です。

一般的に親が亡くなった場合、会社の規定により7~10日間の休みがもらえることが多いようです。勤務先の休暇規程を確認しましょう。

【まとめ】悲しみの中でも、様々な手続きの「期限」を意識する必要

親が亡くなったあとの手続きは、法的な期限や知識が求められるものが多く、精神的な負担が大きい中でこれらをすべてこなすのは容易ではありません。

手続きによっては、期限を過ぎると延滞金が発生したりや相続放棄ができなくなるなど、深刻な不利益が生じる場合もあります。

特に、相続放棄を検討する場合、相続人が多く、話し合いが困難な場合などでは、早い段階で弁護士に相談する事をお勧めします。アディーレ法律事務所は、遺産相続、相続放棄、相続税申告など相続に関する手続について積極的にご相談・ご依頼を承っております。相続手続でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。