「親が亡くなり、生前知らなかった借金の存在を知った…」

このような状況に直面した方は少なくありません。

亡くなった人の借金はどうなるのか、放置していいのか、時効で返さずにすむ可能性はあるのか。

不安や疑問が次々と出てきます。

亡くなった人の借金を相続した場合には、基本的に、相続した人が法定相続分に従って返済する義務が発生します。

ただし、相続しても借金が時効を迎えた場合や、相続放棄をした場合には、借金の返済を免れることができます。

この記事では、亡くなった人の借金を背負わないための相続放棄の選択肢、相続しても時効により返済せずに済む仕組み、さらに過払い金の可能性まで、幅広くカバーしています。

亡くなった方の借金問題で悩んでいる方の力になれば幸いです。

ここを押さえればOK!

まず、借金には5年または10年の消滅時効があります。時効期間が経過している場合、債権者に対して「時効の援用」を通知することで返済義務がなくなります。ただし、過去に時効の更新(リセット)が行われている可能性もあるため、不用意に連絡する前に慎重な確認が必要です。

次に、借金を一切引き継がない方法として「相続放棄」があります。これは相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。相続放棄をすればプラスの財産も失いますが、借金を負うリスクは消滅します。また、借金の一部のみを相続する「限定承認」という選択肢もあります。

さらに、古い借金の場合は「過払い金」が発生している可能性があり、調査次第では返済どころかお金が戻ってくるケースもあります。借金を放置すると督促や財産差押えに発展する恐れがあるため、時効の援用、相続放棄、過払い金の有無など、自身の状況に最適な手段を早い段階で弁護士に相談し、生活を守るための対策を講じることが重要です。

相続放棄のご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

借金を相続しても、【5年又は10年】の時効で返さなくて済む可能性|5年または10年

自分が相続した、亡くなった人の借金にも時効があります。

時効とは、簡単に言えば、時効が完成(成立)すると借金を返済しなくてもよくなるという制度です。

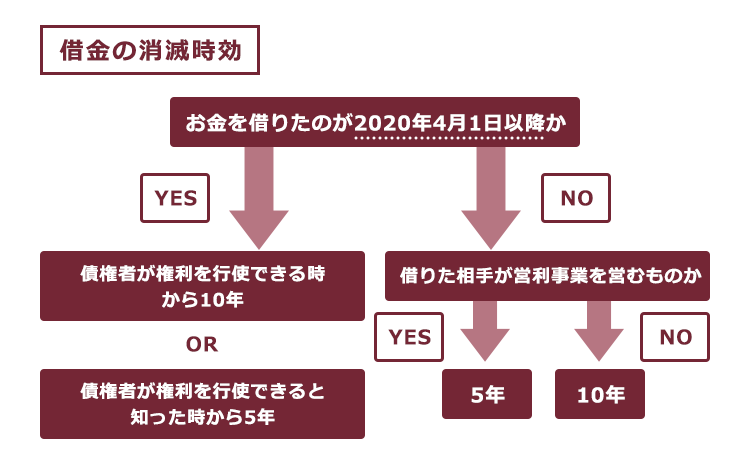

借金の時効は2020年4月1日以降の借金か、それより前の借金かで変わってきます。

2020年4月1日より前の借金の場合は、誰から借りたのか(個人から借りたのか貸金業者などから借りたのか)によっても時効期間が異なります。

| 2020年4月1日以降の借金 | 2020年4月1日より前の借金 | |

| 権利を行使できると知った時から5年 (権利を行使できる時から10年) | 金融機関から借りた | 個人から借りた |

| 5年 | 10年 | |

金融機関や貸金業者からの借金は、基本的に返済期日から5年が時効期間です。契約書に返済期日が明確に記載されているため、債権者は返済期日になれば権利を行使できることを知っているとみなされるためです。

「時効の援用」をして返済義務を免れる

時効期間が過ぎれば、自然と借金がなくなり、返済せずによくなるというわけではありません。

借金の返済義務を免れるためには「時効の援用」が必要です。

(1)「時効の援用」とは

時効の援用とは、時効によって利益を受ける人が時効の完成を主張することです。

例えば、お金を借りた人がお金を貸した人に「借金は時効を迎えているから、返済義務はありません。だから返済はしません」と伝えるのが時効の援用です。

(2)「時効かも?」と思ったら弁護士に相談を

時効の援用は失敗するケースがあります。主なケースを二つ説明します。

時効援用失敗のリスクを避けるためにも、「何年も前の借金だし、時効かも?」と思ったら、借金問題を扱う弁護士に相談してください。

(2-1)時効が過ぎていないのに、過ぎたと勘違い

時効の援用の失敗としては、まだ本来は時効を迎えていないのに、時効が過ぎたと勘違いして時効を援用してしまうケースがあります。例えば、5年過ぎたから時効だと思っていたら、実は時効の完成猶予(時効の進行が一時的にストップ)や、時効の更新(時効期間がリセット)をされていたという場合です。

この場合、時効の援用によって借金がなくならないばかりか、借金の存在に気づかれて、一括返済を求められるリスクを負ってしまいます。

(2-2)時効期間が変わっていた

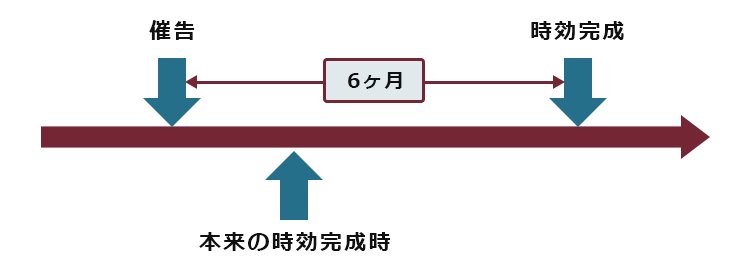

時効の期間は不変ではなく、時効の完成猶予や更新によって変わってしまっている可能性があります。

例えば、借金の返済を請求(催告)された場合、その後6ヶ月間に限り、時効の完成が猶予されます。

(3)時効援用には「時効援用通知書」を送る

自分で時効援用を行う場合には、電話で伝えることも、郵便で書面を送って伝えることも可能です。ただし、「言った言わない」の水掛け論になるのを防ぐためには、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送るのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、弁護士が必要事項を記載した時効援用通知を送ってくれます。

時効援用通知書に記載する内容

- 時効援用通知書の作成日

- お金を貸した人の住所・会社名

- お金を借りた人の住所・氏名

- 「時効の援用を行う」という意思表示

- 借金を特定できる情報

(借入契約年月日、借入額、契約番号など) - 信用情報機関からの事故情報削除依頼

時効援用通知書の書式や注意点について、詳しくは次の記事をご覧ください。

亡くなった人の借金を負いたくない方は「相続放棄」を

亡くなった人の財産を相続すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も相続することになりますので、あなたも借金を返済する必要があります。

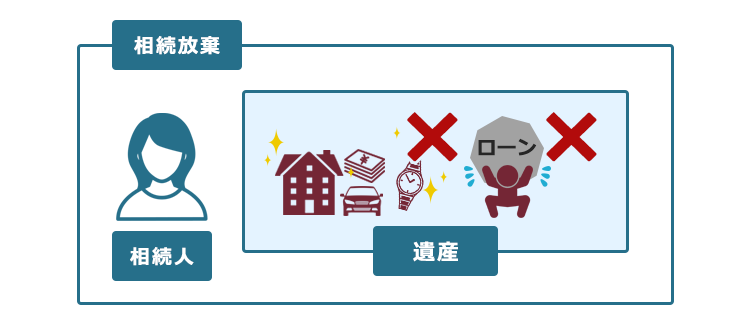

しかし、相続放棄すれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しませんので、借金を返済する必要がなくなるのです。

(1)相続放棄とは

相続放棄とは、すべての遺産について相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる手続のことです。

いったん相続放棄をしてしまうとプラスの財産(不動産や車、預金など)も相続できなくなります。被相続人と疎遠で財産を相続したくない場合、プラスの財産よりマイナスの財産(借金やローンなど)が大きい場合などで相続放棄が選択されます。

(2)相続放棄をする方法|家庭裁判所へ申述する

相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をした上で、申述を受理してもらう必要があります。

単に相続人同士の話し合いで「相続を放棄する」と言うだけでは、相続人以外の第三者に相続放棄を主張することはできないのです。

相続放棄の手続が無事に終わると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面を送付されます。相続放棄後も、その事実を知らない債権者から、借金の支払いをもとめられるかもしれません。そのような場合には、この書面のコピーを送付するなどして、相続放棄した事実を告げ、親の借金の支払いを拒否するとよいでしょう。

(3)相続放棄の期限|相続開始を知った時から3ヶ月

相続放棄には期限があります。自己のために相続の開始があったことを知った時(親が死亡したケースなら通常は親の死亡を知ったとき)から、3ヶ月です。

3ヶ月の期間内に、親の借金の全体を把握し、最終的に相続放棄をするかどうか、または期間の伸長を裁判所に求めるのか、取り急ぎ決める必要があります。仕事や家事を行いながら、遺産調査や手続きを行うのは手間と労力がかかります。相続放棄を検討している方は、早い段階で弁護士に相談する事をお勧めします。

相続放棄の期間伸長について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

相続したい財産がある場合には、「限定承認」という方法も

限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を支払って、そこから余った財産だけを相続する方法です。仮にマイナスの財産のほうが多い場合、プラスの財産の範囲内で返済すればよいため、相続人が自分の財産を使って借金を返す必要はありません。

ただし、相続人全員で足並みを揃えて手続きしなければならない点や税制上の不都合などがあるため、実際に利用されるケースは少ないです。

亡くなった人の借金に「過払い金」が発生する可能性も

長年借金をされている場合は、「過払い金」が発生していることが少なくありません。

過払い金とは、貸金業者から利息制限法の上限金利を超える高金利でお金を借り、払いすぎてしまった利息のことをいいます。

次の二つの条件を満たす場合、過払い金が発生していて、返還請求できる可能性があります。

(1)2010年(平成22年)6月17日以前に借入れを開始した借金がある

(2)最後に借入れ・返済をしてから10年以内の借金がある

過払い金があるのに気付かずに相続放棄をしてしまうのはとてももったいないです。

親の借金の相続放棄を検討されている方は、相続放棄について弁護士に相談するとともに、過払い金が発生していないかの調査を依頼することをお勧めします。

亡くなった人の借金問題は弁護士に相談を!

- 亡くなった人の借金問題は弁護士に相談しましょう。弁護士への相談・依頼することには、主に次の3つのメリットがあります。亡くなった人の借金に「過払い金」があるかを確認してくれる

- 「時効援用なのか相続放棄なのか」あなたに最適な方をアドバイスしてくれる

- 借金問題の解決に向けてサポートしてくれる

それぞれ見ていきましょう。

(1)亡くなった人の借金に「過払い金」があるかを確認してくれる

弁護士に依頼すれば、亡くなった人の借金に過払い金があるかどうかを確認してくれますので、過払い金があるのに気づかず損をしてしまうということを防ぐことができます。

過払い金があるかどうかを確かめるためには、取引履歴を取り寄せたり、引き戻し計算をしたりする必要があります。弁護士に任せることで、あなたは煩わしい手続きをすることなく、過払い金の有無を確かめることができます。

(2)どの選択肢をとればいいか適切にアドバイスしてくれる

亡くなった人の借金の支払いを免れるためには、時効援用や相続放棄、限定承認など様々な方法があります。弁護士に依頼すれば、あなたの希望を受けて、それぞれのメリット・デメリットを説明したうえで、適切な方法をアドバイスしてもらえるでしょう。

(3)借金問題の解決に向けてサポートしてくれる

弁護士に依頼すれば、生活を立て直すために借金問題を解決するサポートをしてくれます。

例えば、時効援用を行う場合には、時効期間をすでに過ぎているかどうかを確認し、時効援用通知書を作成し、送ります。また、相続放棄を行う場合には、あなたに代わって戸籍謄本を集めたり、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

このように、弁護士に依頼することで、あなたは面倒な手続きを弁護士に任せることができるのです。

亡くなった人の借金問題に関するよくある質問(Q&A)

最後に、亡くなった人の借金問題に関するよくある質問についてまとめています。ぜひ参考にしてください。

(1)亡くなった人の借金を調べるにはどうすればいい?

亡くなった人の借金を調べるには、次のような方法をとることができます。

- 故人宛てに届いた書類や通帳を確認する

- 督促状や裁判所からの書類が届いていたり、通帳に毎月借金の返済費用が引き落とされていたりするかもしれません。

- 信用情報機関に問い合わせる

- 信用情報機関とは、個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払状況などの情報(信用情報)を保管する組織のことです。相続人として故人の信用情報を問い合わせることで、取引のあった金融機関を把握できます。

個人で調べるのは困難な場合が多いため、専門家に依頼することをおすすめします。

(2)亡くなった人の借金を放置するとどうなる?

亡くなった人の借金を放置していると、あなたが相続人である場合にはあなたに借金の返済を求める督促状や請求書が送られてくることになるでしょう。

さらに放置すると、未払いの借金があるとしてあなたの信用情報が傷つき(ブラックリストに登録され)、ローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりする可能性があります。

相続した借金であっても放置し続けると、あなたの財産が差押えされる可能性もあります。

借金を相続して返済が困難な場合には、放置せずに、債務整理を行い、生活を立て直すようにしましょう。

(3)相続人全員が相続放棄したら亡くなった人の借金はどうなるの?

全員が相続放棄すれば、借金や財産を相続する相続人がいなくなります。相続人のいない財産は法人化され、家庭裁判所から選任された相続財産清算人が必要な手続きを行い、遺産から借金を返済するなどして相続財産を清算します。

最終的にプラスの財産があるときには、国庫に帰属することになります。

【まとめ】亡くなった人の借金の時効は5年または10年|借金問題は弁護士へ相談

亡くなった人の借金にも時効があり、一般的に5年または10年で時効を迎えます。ただし、時効を適用するには「時効援用」が必要です。

借金を負いたくない場合は「相続放棄」も選択肢として挙げられます。また、過払い金の可能性も忘れずに確認しましょう。

時効援用すべきなのか相続放棄すべきなのか、選択に迷った場合には弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、あなたの状況に適切な対応策を見つけて対応することができるでしょう。

亡くなった人の借金問題や相続放棄でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。