「故人の借金を相続したくない」「費用を抑えて自分で手続きを完了させたい」という思いから、相続放棄の手続きを自分で行いたいと考えていらっしゃるのではないでしょうか。

相続放棄は、家庭裁判所での手続きによって借金の弁済義務から解放される強力な手段ですが、相続放棄には期限があったり、相続放棄が認められない場合があるなどリスクが伴います。

このコラムでは、相続放棄の手続きを自分で行うための具体的な4つの手順や必要書類、また相続放棄が認められない事例とその回避策を解説いたします。このコラムでの情報をもとに、ご自身の状況で「自分でやるべきか、弁護士に依頼すべきか」の判断を下すための確かな知識を得ていただければ幸いです。

ここを押さえればOK!

相続放棄を自分で進める費用は数千円ですが、期限が迫っている場合や書類作成に不安がある場合は、弁護士への依頼費用を「リスク回避の保険料」と捉え、アディーレへの依頼を検討してみてください。

相続放棄のご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

相続放棄とは|相続放棄を自分でやるかどうかの判断基準

相続放棄とは、故人(被相続人)が残した全ての財産や借金といった権利義務を、初めから相続人ではなかったものとして受け継がないとする手続きです。

ここでは、相続放棄と財産放棄・限定承認との違いや相続放棄を行うべきケース、相続放棄を自分で行ってもいいケースについて紹介します。

(1)相続放棄とは?財産放棄・限定承認との違いとは

相続放棄と似た制度として「財産放棄」「限定承認」という制度があります。それぞれの制度の主な違いは、次のとおりです。

| 相続放棄 | 財産放棄 | 限定承認 | |

|---|---|---|---|

| 概要 | プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないこと | 遺産分割協議において、特定の財産を相続しない意思表示をすること | プラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ |

| 手続き方法 | 家庭裁判所へ申立て | 家庭裁判所へ申立て不要 | 家庭裁判所へ申立て |

| 申立人 | 各相続人が単独で行う | 不要 | 相続人全員が共同で行う |

| 費用負担 | 申立費用 | 不要 | ・申立費用 ・官報への公告費用 |

限定承認は、相続放棄とは異なりプラスの財産(預貯金など)も一部引き継ぐことができますが、マイナス財産(借金など)もその範囲で引き継ぐことになります(ただし、限定承認の手続が複雑であまり利用されていません)。

また、財産放棄は財産を相続しないという点では相続放棄と同じですが、相続放棄とは違い、マイナスの財産(借金など)は相続してしまうことに注意が必要です。

(2)相続放棄を行った方がよいケースとは

相続放棄を行った方がよいケースとは、次のようなケースです。

- プラスの財産(預貯金など)よりマイナスの財産(借金など)が明らかに多い場合

- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合

- 特定の相続人に財産を集中させたい場合

- 相続したくない財産がある場合

相続放棄をすることで、相続手続に関わる必要が基本的になくなり、相続トラブルに巻き込まれることを防ぐことができます。また、相続したくない財産がある場合も、相続放棄が1つの解決策となります。

(3)相続放棄を自分で行ってもいいケースと弁護士に依頼すべきケースとは

相続放棄を弁護士ではなく、自分で行ってもいいケースとは、次のようなケースです。

- プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが明らかな場合

- 自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月(基本的には故人が死亡してから3ヶ月)が迫っていない場合

- 必要書類を集める時間や労力がある場合

- 家族間での十分に意思疎通ができていて、相続トラブルが起きる可能性が低い場合

一方で、これらのケースに当てはまらない場合には、弁護士への依頼をおすすめします。

相続放棄の手続きを自分で行う4つの手順とは

相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ申述して行わなければなりません。

自分で相続放棄の手続きを行う場合には、次のような流れとなります。

(1)相続放棄をすべきケースかをよく考える

相続放棄手続きを開始する前に、故人(被相続人)にどれくらいの財産や借金があるのかを調査し、本当に相続放棄する必要があるかを検討する必要があります。

一度相続放棄をしてしまうと、相続放棄を原則撤回することはできません。相続放棄をした後に借金よりもプラスの財産が多かったことが判明しても、一度相続放棄をしてしまうとプラスの財産を受け取れなくなってしまいます。

相続放棄をする前に、本当に相続放棄すべきケースか慎重に判断するようにしましょう。

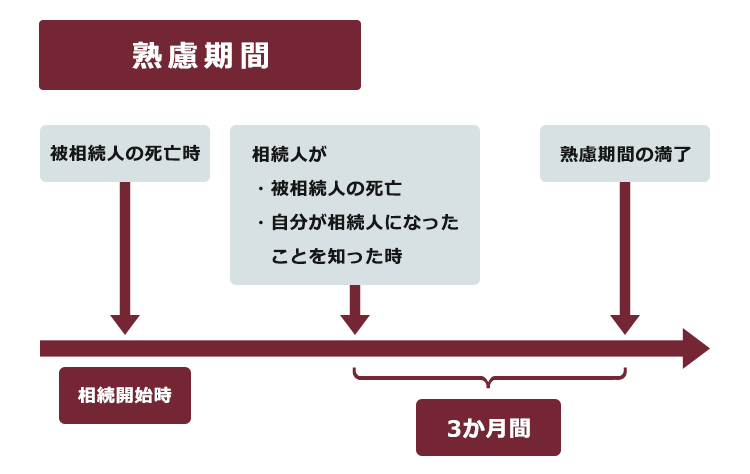

ただし、相続放棄は「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月(基本的には故人(被相続人)が死亡してから3ヶ月)」以内にしなければならないのが原則です。先送りにせずに早めの行動をおすすめします。

(2)申述先となる家庭裁判所を確認する

相続放棄の申述先となる家庭裁判所は、故人(被相続人)の最後の住所地(住民票がある場所)を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄の申述先である家庭裁判所が遠方にある場合には、郵送で相続放棄の手続を進めることもできます。ただし、確実に書類が届くように、普通郵便ではなく書留などを利用するようにしましょう。

(3)相続放棄申述書の作成・家庭裁判所への提出をする

相続放棄の申述をする家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出する必要があります。

相続放棄申述書には、申述人(相続放棄する人)の情報や故人(被相続人)の情報に加えて、相続放棄の理由、故人(被相続人)の財産の概略を記入する必要があります。

参照:相続の放棄の申述書(成人)|裁判所

参照:相続の放棄の申述書(未成年者)|裁判所

(4)家庭裁判所から届く照会書に回答し、相続放棄申述受理通知書を受け取る

相続放棄申述書や必要書類などを提出後に家庭裁判所から数日〜数週間で「照会書」と呼ばれる書面が届くことがありますので、その照会書に回答(返信)します。

照会書は、相続放棄をすることで間違いないかなどを確認するために送付されます。回答をしないまま放置してしまうと、相続放棄が認められない可能性もありますので、速やかに回答(返信)するようにしましょう。

その後、家庭裁判所が相続放棄申述の受理を認めれば、相続放棄申述受理通知書が届きます。裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは終了です。

相続放棄手続きで必要となる書類とは|収集難易度も紹介

相続放棄手続きで必要となる書類は、(1)全申述人に必要な書類と(2)故人(被相続人)との関係に応じて必要な戸籍謄本の2つに分けられます。

(1)全申述人に共通して必要な書類【収集難易度:易しい】

相続放棄の手続きをするのに、必ず必要となる書類は、次の4つです。

- 相続放棄申述書

- 被相続人(故人)の住民票除票又は戸籍附票

- 被相続人(故人)の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口もしくは裁判所のホームページから取得することができます。また、住民票除票は住民票のある市町村役場、戸籍謄本や戸籍の附票は本籍地がある市区町村役場(もしくはお住まいの役場やお近くの役場) にて取得することが可能です。

これらの書類については、比較的収集難易度が「易しい」と言えるでしょう。

参照:相続放棄の申述|裁判所

(2)故人との関係に応じて必要な戸籍謄本【収集難易度:難しい可能性】

申述人(相続放棄する人)と故人(被相続人)との関係に応じて、さらに収集が必要な戸籍謄本があります。

申述人(相続放棄する人)と故人(被相続人)との関係に応じて、さらに収集が必要な戸籍謄本があります。

【例1】 祖父と父親(祖父の子供)が死亡している場合に、孫(死亡している父親の子供)が祖父の遺産の相続放棄をするケース

- 父親の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【例2】 息子が死亡し、その母親が相続放棄するケース

- 息子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- (息子の子供が死亡している場合)息子の子供の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

戸籍謄本が複数必要となったり、出生時から死亡時までのすべての戸籍が必要となったりするケースでは収集難易度が「難しい可能性」もあります。

参照:相続放棄の申述|裁判所

相続放棄が認められない!?相続放棄の失敗例と回避策とは

相続放棄申述書などを家庭裁判所に提出しても、相続放棄が認められない場合があります。

ここでは、相続放棄が認められない事例(失敗例)とその回避策について紹介します。

(1)3ヶ月を経過してしまった

自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)を過ぎてしまった場合には、相続放棄が認められない可能性が高いでしょう。

3ヶ月と聞くと、十分に期間があると思われるかもしれません。しかし、故人(被相続人)の死亡後の対応や戸籍の収集などに時間がかかり、気づいたら3ヶ月が過ぎていたということもあるようです。注意するようにしましょう。

すでに3ヶ月が迫っていて、その期間では故人(被相続人)の財産の調査を十分に行えないという場合には、家庭裁判所に期間を伸ばす申立てを行うことで、期間の伸長が認められる可能性があります。

(2)相続財産の処分行為(使用・売却など)をしてしまった

相続財産の処分行為(使用・売却など)をしてしまった場合にも、相続放棄が認められない可能性が高いでしょう。

【例】

- 故人(被相続人)の預金を自分のために使ってしまう

- 故人(被相続人)の高価な遺品を売却してしまう

- 故人(被相続人)が持っていた株式の議決権を行使する

- 故人(被相続人)が有するマンションの家賃の振込口座を自身の口座に変更する など

相続放棄が認められない可能性のある処分行為かの判断は、専門的な知識が必要で難しいといえます。相続放棄が認められないリスクを回避するためには、現金や不動産など故人(被相続人)の財産には絶対に手をつけないことが大切です。

もしすでに疑わしい行為をしてしまった場合や「これをやっても大丈夫か」などと迷うことがあった場合には、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

(3)相続放棄の手続について適切な対応を怠った

申述書や必要書類に不備があったり、家庭裁判所から届く照会書への回答内容が不十分であったりすると、相続放棄が認められない可能性があります。

ただし、必要書類に不備があっても、その都度その書類を追完することで、相続放棄は認められます。また、家庭裁判所から届く照会書や問い合わせには、できる限り速やかに対応するようにしましょう。

知っておくべき!相続放棄後の家族や財産への影響とは

相続放棄をすることで自身は故人(被相続人)の相続人にならずに済んだといえますが、あなたが相続放棄をしたことで他の家族や残された財産に影響がある場合があります。

相続放棄によってトラブルが生じないように、相続放棄後の影響についても知っておきましょう。

(1)相続放棄により後順位の相続人に相続権が移る

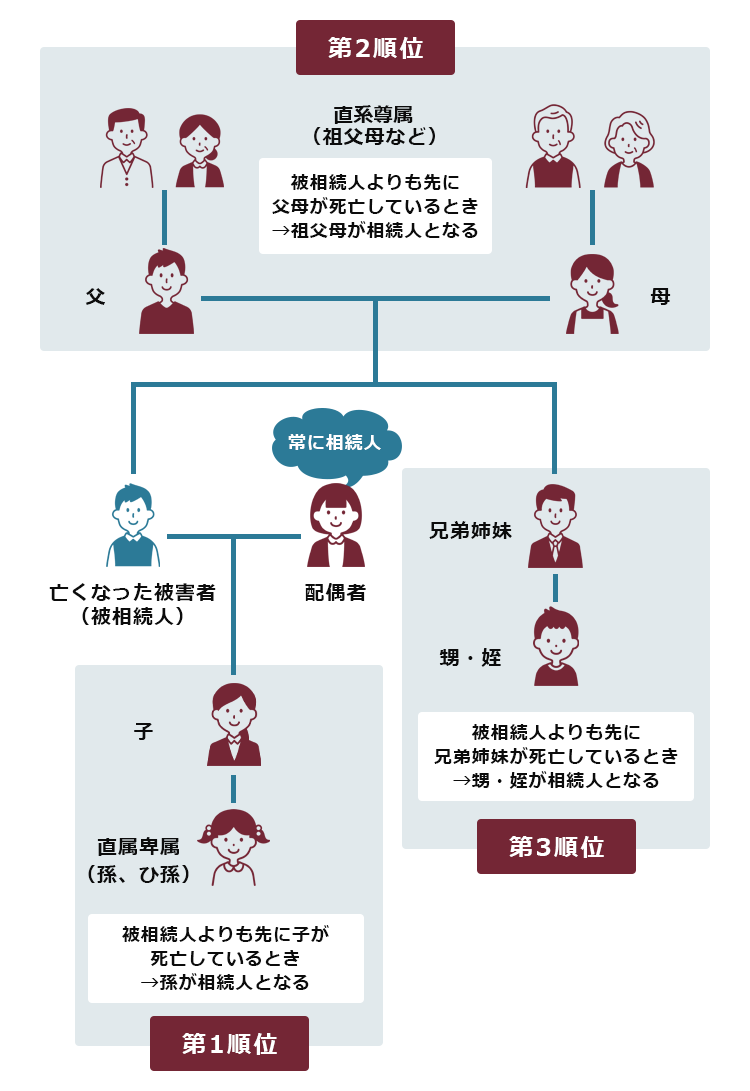

故人(被相続人)の子(第1順位の相続人)が相続放棄をすると、その相続権は自動的に故人(被相続人)の親、祖父母、兄弟姉妹など(次順位の相続人)へと移ります。

例えば、故人(被相続人)の配偶者も子も相続放棄をした場合、すでに故人(被相続人)の両親(祖父母)が死亡していれば、故人(被相続人)の兄弟姉妹に相続権が移ります。

このような場合、次順位の相続人が相続人になったことを知らず、気づかないうちに故人(被相続人)の借金を背負っていたということも生じかねません。

家族間で大きなトラブルになるのを避けるためには、次順位の相続人に「相続放棄をしたこと」を速やかに通知するようにしましょう。

(2)相続放棄後は債権者に連絡する必要がある

相続放棄の手続きが完了しても、家庭裁判所が債権者や訴えられている裁判所に連絡してくれるわけではありません。相続放棄しただけでは債権者からの督促は止まりませんし、債権者から訴えられている裁判も止まらないのです。

そのため、債権者からの支払請求を止め、無用なトラブルを防ぐためには、相続放棄申述受理通知書の写し等を債権者や訴えられている裁判所に自分で送る必要があります。

(3)相続財産の管理義務が残る場合がある

相続放棄が受理されても、次の相続人や相続財産の清算人が相続財産の管理を始められる状態になるまで、現に財産を占有している者がその財産を管理する義務が残ります。

例えば、故人(被相続人)が所有する家に故人(被相続人)と同居をしていた場合、相続放棄をするとその家を相続することができなくなりますが、その家の管理義務は残るのです。

相続放棄をしたからといって家の管理を放置し、近隣住民や通行人のケガなどに繋がった場合などには損害賠償を請求されるリスクもありますので、注意しましょう。

【徹底比較】「自分で行う場合」と「弁護士へ依頼した場合」の違いとは

相続放棄の手続きを自分で行うか弁護士に依頼するかは、費用対リスクの観点から慎重に判断する必要があります。ここでは、費用とリスクについて比較してみます。

(1)相続放棄の費用を比較

まず、自分で行う場合と弁護士に依頼する場合の費用を比較します。

(1-1)相続放棄の手続きを自分で行う場合の費用

相続放棄の手続きを自分で行う最大のメリットは、費用を最小限に抑えられることです。

自分で手続きを進める場合にかかる費用は、主に家庭裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代、そして戸籍謄本などの必要書類を取得するための役所への手数料といった実費のみとなります。

【家庭裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代】

- 収入印紙800円分(申述人1人につき)

- 連絡用の郵便切手(郵便料は家庭裁判所ごとに異なる)

<例1>東京都内の家庭裁判所 440円(予納金の場合1000円)

<例2>大阪府内の家庭裁判所 550円

【戸籍謄本などの取得費用(市町村役場ごとに異なる)】

<例> 新宿区

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本 750円

戸籍謄本がどれくらい必要かは人によって異なるものの、概算で数千円程度となるでしょう。

参照:相続放棄の申述|裁判所

参照:戸籍の証明書の種類・手数料:新宿区

(1-2)相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に相続放棄手続きの代行を依頼する場合、上記(1-1)で紹介した実費に加えて弁護士への報酬が発生します。

例えば、アディーレ法律事務所では、次のような費用が発生します(2025年10月時点)。

| 基本費用 | 55,000円(税込) ※同一の被相続人について、複数人からご依頼があった場合は、 2人目以降、1人につき11,000円(税込)を値引きます。 |

| 受理報酬金 | 66,000円(税込) |

| 事務手数料 | 11,000円(税込) 通信費、郵券、印紙代などが含まれています。 |

≪その他費用≫

- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヶ月を経過しているが、それを知ってから3ヶ月以内の場合は、基本費用55,000円(税込)、受理報酬金77,000円(税込)を追加で頂戴します。

- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を知ってから3ヶ月経過している場合は、基本費用14万3,000円(税込)、受理報酬金16万5,000円(税込)を追加で頂戴します。

- 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。

- 熟慮期間満了まで1ヶ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。

- 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

※ 基本費用は着手時に発生します(受任する事案により金額が異なります)。

※ 弁護士費用は、着手月より発生します(分割払いが可能です)。

※ 受理報酬金は、相続放棄の申述受理時に発生します。

※ 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

(2)リスクを比較|弁護士へ依頼するメリット

費用は自分で行う方が安くなりますが、弁護士に依頼する最大のメリットは相続放棄が認められないなどのリスクを回避できるという点にあります。

弁護士に依頼することで、戸籍謄本の収集などの面倒な手続きを代わりに行ってくれるほか、相続放棄申述書の作成や照会書への回答といった手続きにも正確に対応してもらうことができます。

さらに、次の相続人への連絡や債権者の対応を代行してもらうことも可能です。

弁護士に依頼することで「相続放棄が認められない」「相続トラブルになる」などのリスクを回避することができます。特に、期限が迫っている場合や手続きに自信がない場合には、弁護士費用を「リスク回避のための保険料」と捉え、弁護士への依頼を検討してみましょう。

相続放棄の手続きに関するよくある質問【Q&A】

相続放棄に関する手続きを進める上で、特に質問が多い事項について解説します。

(1)兄弟1人だけで相続放棄はできますか?

兄弟姉妹の一人だけで相続放棄の手続きを行うことは可能です。

相続放棄は各相続人が個人の意思に基づいて行う手続きであり、他の相続人の同意を得る必要はありません。

ただし、先順位の相続人が全員放棄している場合に、兄弟姉妹全体が相続人となるため、そのうちの一人が放棄することで他の兄弟姉妹の相続分が増えることになります。

(2)相続放棄ができるまでにかかる期間はどれくらいですか?

相続放棄ができるまでにかかる期間は、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから通常1~2ヶ月程度が目安です。

ただし、相続時の状況や、裁判所の混み具合などによっては、さらに時間がかかる場合もあります。

【まとめ】相続放棄はリスクも伴うが自分だけで可能|不安がある方は弁護士へ

相続放棄は自分で行うことで費用を数千円に抑えられるメリットがある一方、「相続放棄が認められない」「相続トラブルになる」などのリスクが伴います。

しかし、相続放棄は一度のきりの手続きで失敗は許されないのが原則です。相続放棄を自身で行ったことで思わぬトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

特に、「3ヶ月の期限が迫っている」「戸籍謄本の収集が複雑で手に負えない」「照会書の回答に自信がない」といった不安がある場合は、無理に自分で進めず、アディーレへ相談されることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、ご依頼者様の状況に合わせた迅速な手続きをサポートいたします。