「B型肝炎給付金をもらうには、どんな血液検査の結果が必要なの?」

B型肝炎給付金をもらうためには、様々な要件を満たす必要があります。

その要件の中でも、問題となりやすいのが、「B型肝炎ウイルスに持続感染している」という要件です。

「持続感染している」ということは、原則的には、血液検査の結果によって証明することになります。

今回の記事では、どのような血液検査の結果があれば持続感染であると証明できるのか解説します。

この記事で分かること

- 持続感染って何?

- どんな血液検査結果だったらいいの?

ここを押さえればOK!

HBc抗体高力価陽性の具体的な数値の基準は検査方法やメーカーによりますが、例えばCLIA法(IGG)で10.00以上だと高力価陽性となります。 HBs抗体陽性はワクチン接種でも陽性になるため、持続感染の証拠にはなりません。

血液検査で持続感染を証明できない場合でも、「医学的知見」により証明できる場合があります。この場合、B型肝炎給付金に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、持続感染以外にも血液検査結果が必要な場合があります。 例えば、母子感染や父子感染でないことを証明するために親や兄弟の血液検査結果が必要です。 必要な血液検査結果が取得できない場合でも、合理的理由があれば他の資料で代替することが可能です。例えば、患者本人や母親が既に他界している場合などが該当します。

B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

持続感染って何?

B型肝炎給付金の対象となる「持続感染」とは、次の場合をいいます。

6ヶ月以上の長期間にわたりB型肝炎ウイルスに感染していること

現在、B型肝炎ウイルスに感染していなくても、過去に持続感染していれば、B型肝炎給付金請求手続の「持続感染」の要件を満たします。

持続感染している(または、過去に持続感染していた)ことは、基本的に血液検査の結果によって証明しなければなりません。

どんな血液検査の結果だったら持続感染を証明できるのでしょうか?

持続感染を証明するためには、原則として、次のいずれかの血液検査結果が必要となります。

- 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点におけるHBs抗原陽性(+)

※古い血液検査結果だと、HBs抗原ではなくAu抗原と記載されていることがあります。

- 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点におけるHBV-DNA陽性(+)

- 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点におけるHBe抗原陽性(+)

- HBc抗体高力価陽性

「HBs抗原」「HBV-DNA」「HBe抗原」「HBc抗体」と似たような用語が出てきましたが、アルファベットが1つ違うだけで、全く別の血液検査結果となります。

血液検査結果を確認するときは、間違えないようにしましょう。

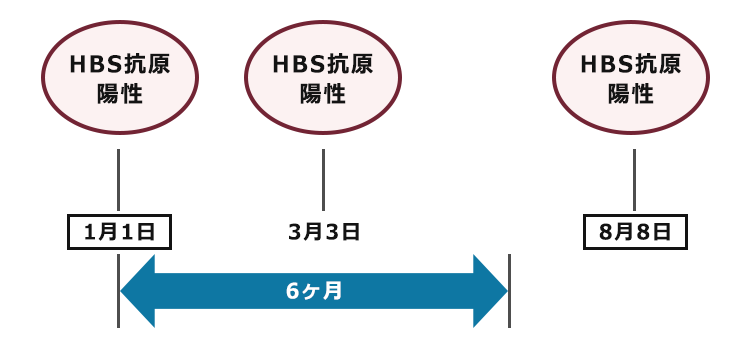

「6ヶ月以上の間隔を空けた2時点」の具体例

例えば、次のような血液検査の結果となっている方がいたとします。

2000年1月1日にHBs抗原陽性

2000年3月3日にHBs抗原陽性

2000年8月8日にHBs抗原陽性

この方の場合には、持続感染を証明するために、次の「2つ」の血液検査結果を提出することになります。

- 2000年1月1日にHBs抗原陽性

- 2000年8月8日にHBs抗原陽性

2000年1月1日と3月3日の血液検査結果のみだと、2時点の検査結果の間隔が6ヶ月未満のため、持続感染を証明するには不十分ということになります。

もっとも、2時点の検査結果の間隔が6ヶ月以上あいていれば、2時点の間隔がどんなに長くてもよいというわけではありません。

例えば、2時点の間隔が相当程度長い場合(10年以上あいている場合)の血液検査結果だと、持続感染の証明に不十分である場合もありますので注意しましょう。

(1)「HBc抗体高力価陽性」ってどのくらいの数値をいうのでしょうか?

HBc抗体の検査方法や検査メーカーはいくつかあり、検査方法や検査メーカー等によって高力価陽性となる数値の基準は異なります。

例えば、

CLIA法(IGG)で、10.00以上

であれば、高力価陽性となります。

なお、HBc抗体検査では、検査方法や検査メーカーによっては、そもそも力価を判定できないものもあります。

ご自身の血液検査結果が、持続感染を証明するための「HBc抗体高力価陽性」にあたるかどうかについて、B型肝炎給付金に詳しい弁護士などに一度相談することをおすすめします。

(2)「HBs抗体陽性」であれば、持続感染の証拠となる?

HBs抗体(※HBs抗原とは違います)は、ワクチン接種によっても陽性になります。

そのため、血液検査でHBs抗体が陽性でも、持続感染の証拠にはなりません。

「医学的知見」により、持続感染を証明できる場合もある!

先程の、「HBs抗原」「HBV-DNA」「HBe抗原」「HBc抗体」の血液検査結果で持続感染を証明できない場合でも、まだあきらめないでください。

「医学的知見」により、持続感染を証明できる場合があります。

「医学的知見」により、持続感染を証明できる場合は、個々の事案によって異なります。

そのため、B型肝炎給付金請求手続きに詳しい弁護士に一度相談することをおすすめします。

持続感染のほかで血液検査結果が必要となる要件

持続感染を証明するほかにも、血液検査結果が必要となることがあります。

例えば、次の証明をする場合です。

- 母子感染でないことを証明するための、母親または年長きょうだいの血液検査結果

- 父子感染でないことを証明するための、父親の血液検査結果

必要な血液検査結果を取得することができない場合であっても、手続きを進めることができる場合もあります。合理的理由により必要な血液検査結果を提出できない場合には、血液検査結果の代わりに他の資料を提出することによって個別判断による認定が認められることがあります。

例えば、次のような場合等がありえます。

患者本人が、既に他界しており、かつ、過去の検査結果も現存してない場合。

患者の母親が、既に他界しており、かつ、過去の検査結果が現存しない場合で、患者には年長兄弟もいない場合。

【まとめ】HBs抗原陽性などの血液検査の結果をチェック!

今回の記事をまとめると次のようになります。

- 次のいずれかの血液検査の結果があれば、基本的に持続感染を証明できる

- 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点におけるHBs抗原陽性(+)(またはAu抗原陽性(+))

- 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点におけるHBV-DNA陽性(+)

- 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点におけるHBe抗原陽性(+)

- HBc抗体高力価陽性

- これらの血液検査結果を集めることができなくとも「医学的知見」により、持続感染を証明できる場合があります。

「この血液検査結果って、もしかしてB型肝炎ウイルスに持続感染していることを示しているのかな。でも違うかもしれないし、こんな状態で相談するには気がひけるな…」

このような、お悩みをもつ方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、持続感染かどうかは、ご自身だけでは判断がつかないことも多いです。

そのため、「もしかして持続感染を示しているかも」、と思われる血液検査結果が出てきたら、弁護士に相談することをおすすめします。

もし、お手元にある血液検査結果だけでは持続感染の証明には不十分な場合であっても、弁護士から資料収集のアドバイスを受けることにより、これから受けるべき血液検査について知ることができたり、過去に受診した医療機関に保管されている血液検査結果の開示請求の方法を知ることができたりします。

アディーレ法律事務所はB型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。

(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金・相談料はいただいておらず、原則として、弁護士費用は給付金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件についてアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則として、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

さらに、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

※以上につき、2024年8月時点

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、これを得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。