夫婦の間で自宅やその購入資金を贈与したいけれど、「贈与税がかかるのでは?」「税務署にバレるのでは?」と不安を抱えている方は少なくありません。本コラムでは、ご夫婦間の贈与で知っておくべき基本原則から、税務署に贈与とみなされるリスク、そしてもっとも重要な制度である「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」の具体的な活用法まで、弁護士の視点から詳しく解説します。安全かつ合法的に、将来の相続税も視野に入れた生前対策を成功させるための戦略を、本コラムでぜひご確認ください。

夫婦間贈与の基本原則と課税・非課税の境界線

ご夫婦の間であっても、財産のやり取りには贈与税がかかります。これは、法律上、個人間の財産の無償移動は原則として贈与とみなされるためです。ただし、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の暦年課税の基礎控除が適用され、税金はかかりません。多くのユーザーが関心をもつ高額な贈与では、この枠だけでは対応できないため、安全な資産移転のためには非課税になるケースを正確に理解しておくことが重要です。

夫婦間でも贈与税はかかる(基礎控除の適用)

日本における贈与税は、財産を受け取った人(受贈者)が、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計額に対して課税されるのが原則です。これは、ご夫婦間であっても例外ではありません。年間で110万円を超える財産を無償で受け取った場合、受け取った側が贈与税の申告・納税義務を負います。この110万円の基礎控除は、小規模な贈与であれば節税に有効な手段ですが、不動産や多額の現金といった高額な財産の移動には適していません。高額な贈与を無申告で行うのは非常にリスクが高いため、必ず合法的な制度を利用する必要があります。

非課税となる「生活費・教育費」の明確な範囲

日常生活で発生するお金のやり取りは、基本的には贈与税がかかりません。法律上、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために渡された金銭は、贈与税の対象から除外されます。生活費とは、食費、家賃、医療費、日用品の購入費用など、その時々に必要な費用全般を指します。重要なのは、これらの費用が「必要な都度、直接消費される」という点です。たとえば、生活費として受け取ったお金を、そのまま銀行口座に貯金したり、株式や不動産の購入に充てたりすると、「生活費」ではなく貯蓄目的の贈与とみなされ、課税対象となるおそれがあります。

贈与税が発生する高リスクな行為(口座移動・不動産)

ご夫婦間で贈与税が発生する典型的なケースを知っておくことは、リスク管理の観点から非常に重要です。

- 数百万円以上の高額な資金を、夫婦間の口座間で移動させる

- 不動産の名義を変更する

- 配偶者の一方の住宅ローンを肩代わりして返済する

無申告は税務署にバレる?調査のポイント

「少額だから」「夫婦間だから」と贈与の申告を怠ると、税務署に必ず捕捉されると言っても過言ではありません。結論から言えば、特に不動産や高額な金融資産の移動については、無申告はほぼ確実に税務署にバレます。なぜなら、税務署は登記情報や金融機関の取引履歴を詳細に把握しているからです。たとえば、不動産の所有権移転登記が行われた際、売買契約の有無やその対価の支払いがない場合、贈与があったと推定します。無申告が発覚した場合、本来納めるべき税金に加え、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課されるため、決して自己判断で申告を怠らないでください。

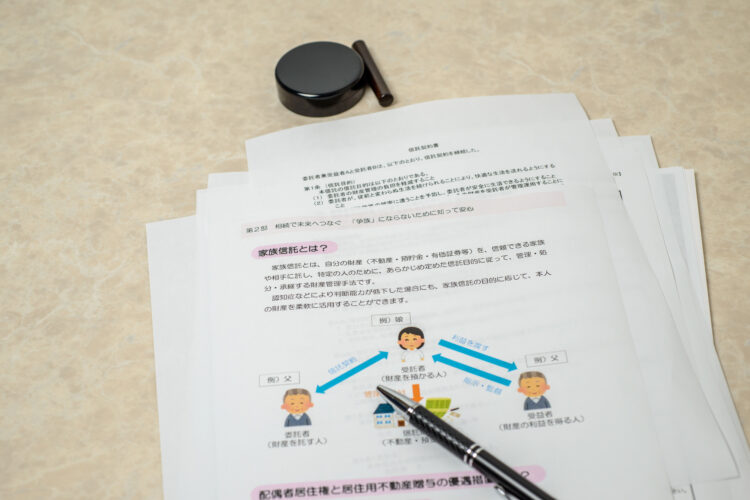

生前対策の要点:贈与税の配偶者控除の活用

それでは、ご夫婦間の高額な贈与を安全に行うための、もっとも重要な制度である贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)について詳しく解説します。この制度を理解し、適切に活用することが、将来の相続対策にも繋がるため、その概要とメリット、そして注意点について見ていきましょう。

配偶者控除の概要と非課税となる金額(2,000万円)

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合に適用できる特例です。この制度を利用すると、通常の基礎控除110万円とは別に、最大2,000万円までが贈与税の課税対象から控除されます。つまり、合計で最大2,110万円までの財産を、非課税で配偶者に移転することが可能になります。この特例は、長年連れ添ったご夫婦の老後の住まいを安定させることを目的としており、生前贈与の有効な選択肢となります。

特例を適用するための厳格な要件とチェックリスト

この有効な特例を適用するためには、以下の3つの厳格な要件をすべて満たす必要があります。

- 婚姻期間が20年以上であること(戸籍謄本で証明)

- 贈与された財産が、居住用不動産(土地または建物)か、その取得資金であること

- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に実際に住み始め、その後も住み続ける見込みがあること

非課税でも必須となる申告手続と必要書類

贈与税の配偶者控除は、たとえ非課税になる金額であっても、必ず贈与税の申告手続が必要です。この申告を怠ると、特例の適用自体が認められず、結果として多額の贈与税を支払うことになりかねません。申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。申告に必要な書類には、贈与税申告書のほか、戸籍謄本(婚姻期間を証明)、住民票、不動産の登記事項証明書、そして不動産の評価額がわかる書類などが含まれます。これらの書類を正確に揃えることが、特例を適用するための鍵となります。

配偶者控除が相続税対策として有利な戦略的理由

贈与税の配偶者控除は、単に贈与税をゼロにするだけでなく、将来の相続税対策としても圧倒的に有利な制度です。他の一般的な贈与制度と比較することで、その戦略的な優位性が明確になります。この制度を賢く利用することで、将来の資産承継をより計画的に、かつ安全に進めることができます。

他の贈与制度(暦年課税・精算課税)との比較

贈与税の配偶者控除は、他の贈与制度と比べるとその目的と効果が大きく異なります。

| 制度名 | 贈与税の配偶者控除 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |

|---|---|---|---|

| 非課税限度額 | 最大2,110万円 | 年間110万円 | 累計2,500万円 |

| 適用要件 | 婚姻期間20年以上、居住用不動産等 | なし | 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ |

| 相続時の扱い | 持ち戻し対象外 | 相続開始前7年以内の贈与は持ち戻し | 全額持ち戻し |

最大のメリット:「相続開始前加算」の対象外である点

贈与税の配偶者控除のもっとも大きな戦略的メリットは、相続開始前加算(持ち戻し)の対象とならないことです。これは、一般的な暦年贈与では、贈与者が亡くなった場合、相続発生前の一定期間(現在は7年に延長中)内に行われた贈与を相続財産に加算し直して相続税を計算するルールがあるのに対し、配偶者控除を利用した贈与は、この加算ルールから完全に除外されることを意味します。そのため、贈与者がいつ亡くなっても、配偶者に移転した最大2,000万円分の財産は、確実に相続税の課税対象から切り離すことができます。この確実性が、資産家層にとっての大きな安心材料となります。

相続税の税額軽減と組み合わせる戦略

相続対策を考えるうえで、相続税の配偶者の税額軽減という別の制度と混同しないように注意が必要です。この制度は、相続発生後に配偶者が受け取る財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までが相続税の対象から外れるというものです。生前の贈与時に適用される贈与税の配偶者控除とは目的もタイミングも異なりますが、二つを組み合わせることで最大限の節税効果が期待できます。生前に配偶者控除を使って不動産を移転することで、贈与者の相続財産を減らし、かつ配偶者の相続税の軽減枠を消費せずに、全体の相続税を効果的に圧縮する戦略が可能です。

高額贈与で失敗しないための実務上の注意点

贈与税の配偶者控除は非常に有効な特例ですが、その適用には多くの注意点があり、一つ間違えると高額な贈与税が発生するリスクがあります。ここでは、安全な贈与計画を立てるために、実務上の具体的な注意点について解説します。

贈与契約書作成の目的と法的必要性

ご夫婦間での高額な資金移動や不動産の名義変更を行う際は、贈与契約書を必ず作成することが強く推奨されます。特に、口座間で高額な資金を移動させる場合は、単なる生活費の移動ではなく贈与であるという意思を明確にすることが不可欠です。贈与契約書は、贈与の事実と当事者の合意を公的に証明するものであり、税務調査が入った際にも、その移動が贈与であり、かつ適正な手続に基づいていることを証明する強力な証拠となります。公正証書化することで、さらにその法的証明力を高めることができます。

老後資金が不足しないか?贈与のやりすぎリスク

贈与税の軽減にばかり目を向けて、ご自身の老後資金が不足してしまうリスクを軽視してはいけません。特に、自宅などの高額な資産を贈与する場合、ご自身の生活費や将来の医療費、介護費用を十分に確保したうえで計画を立てる必要があります。安易に大きな財産を贈与してしまうと、老後の生活が困窮する事態を招きかねません。贈与は、贈与者自身の将来の生活保障を最優先に考え、慎重かつ計画的に実行することが非常に重要です。

住宅ローン肩代わりやリフォーム費用贈与の注意点

住宅ローンの残債がある不動産を贈与する場合や、配偶者の一方が他方の住宅ローンを肩代わりして返済する場合は、注意が必要です。前述のとおり、住宅ローンを肩代わりした金額は贈与とみなされ、贈与税の対象となります。また、配偶者控除の対象となるのは「居住用不動産」または「その取得資金」であり、リフォーム費用は原則として控除の対象外です。リフォーム費用を贈与する場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)の範囲内で実行するのが安全です。

事実婚・離婚時の財産分与における贈与税

贈与税の配偶者控除の適用要件は「婚姻期間20年以上」と法律で定められており、これは法律上の婚姻関係を指します。そのため、残念ながら事実婚のパートナーへの贈与には、この特例は適用できません。高額な資産移転を行うと、高額な贈与税が発生するリスクが非常に高まります。一方、離婚時に行われる財産分与は、夫婦の共有財産の清算であると解釈されるため、原則として贈与税はかかりませんが、分与された財産が過大であると判断された場合は課税リスクが生じます。

安全・確実な贈与を実現するために弁護士に相談すべき理由

贈与税の配偶者控除は、非常に有効な節税策ですが、その要件は厳格で、手続も複雑です。弁護士に相談せず自己判断で進めると、思わぬ落とし穴に陥り、かえって多額の税金を支払うことになりかねません。弁護士は、贈与契約書の作成、登記手続、そして相続全体を見据えた資産承継計画の策定をサポートします。当法律事務所では、お客様の個別のご状況に合わせて、法務と税務の両面から最適な戦略を提案し、安全かつ確実な資産保全をサポートします。まずは、お気軽にご相談ください。

まとめ

夫婦間贈与の対策は、単なる贈与税の回避ではなく、確実な相続税対策として位置づけられます。特に「贈与税の配偶者控除」は、最大2,110万円まで非課税で財産を移転でき、かつ最大2,000万円まで相続開始前加算の対象外となる有効な手段です。自己判断での高額な口座移動といったリスクを避け、贈与契約書の作成や申告手続を適切に行うことが、資産を守る唯一の方法です。

当法律事務所では、贈与や相続に関するご不安を抱える皆様に、税理士と連携して、法的・税務的な観点から最適な解決策を提案しています。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。