「相続放棄をしたいけど、3ヶ月の期限に間に合いそうにない…」とお困りではありませんか?

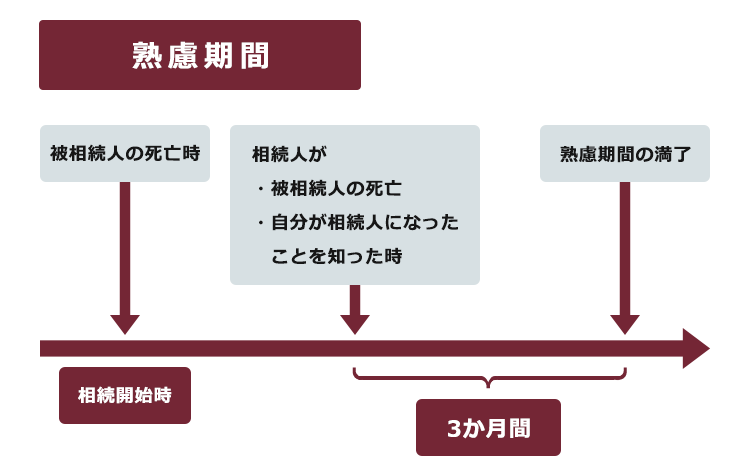

相続放棄には「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」という熟慮期間が定められていますが、この期間内に手続きを完了させるのが難しいケースも少なくありません。

しかし、相続放棄を諦める必要はありません。実は、熟慮期間内に、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、期間を延長できる可能性があります。

この記事では、期間を延長するための具体的な手続きや、申立書の書き方(例文付き)、そして弁護士に依頼するメリットまで、相続放棄でお悩みの方に役立つ情報をわかりやすく解説します。

ここを押さえればOK!

しかし、相続財産の調査が複雑、相続人が遠方に居住しているなど、3ヶ月以内に相続放棄・単純承認・限定承認の判断が困難な特別な事情がある場合には、熟慮期間内に家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、期間の延長(1〜3ヶ月程度)が認められる可能性があります。

この申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てを行う際は、被相続人の戸籍謄本などの必要書類を準備し、「申立ての理由」としてなぜ3ヶ月で判断できないのかを具体的に記載した申立書を提出することが最も重要です。単に忙しいといった理由では認められません。

申立てが認められなかったり、申立てをせず熟慮期間が経過したりすると、原則として借金を含むすべての財産を相続することになります。

このため、相続放棄の手続きに不安がある場合は、早めに弁護士に相談・依頼し、手続や説得力のある書類作成を依頼することをお勧めします。

相続放棄についてお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

相続放棄のご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

相続放棄の期間は3ヶ月!期間を過ぎるとどうなる?

相続放棄には、原則として、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から「3ヶ月以内」という期間制限があります。

相続放棄には3ヶ月の「熟慮期間」が設けられている

この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続放棄するかどうかの判断を慎重に行うために設けられています。

親が亡くなった場合などでは通常、死亡日に死亡の事実を知ることになりますので、その日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。

この期間内に、相続人は相続放棄をするか、単純承認(すべての財産を相続する)をするか、限定承認(プラスの財産の範囲内で借金を相続する)をするかを選択しなければなりません。

熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄できなくなりますので、迅速に検討する必要があります。

3ヶ月の期間を延長できる「熟慮期間伸長の申立て」とは

相続財産が複数あって財産調査が複雑である、相続人が海外など遠方に住んでいて調査が難しいなどの事情がある場合には、「熟慮期間伸長の申立て」を行えば、1ヶ月~3ヶ月程度、期間を延ばせる可能性があります。

この申立ては、3ヶ月の期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立てをすれば、必ず延長されるものではありません。

裁判所が伸長を認めるかどうかは、申立ての理由や、相続財産の種類、所在地、相続人の所在などの状況によって個別に判断されます。

(1)期間の延長が認められるケース

熟慮期間伸長の申立てが認められるのは、3ヶ月という期間内で単純承認・限定承認・相続放棄するか判断するのが困難な特別な事情があるケースです。

具体的には、次のようなケースが考えられます。

- 相続財産が多岐にわたり複雑であるため調査に時間がかかる

- 相続人が海外など遠方に居住していて手続きを行うのに時間がかかる

- 被相続人が事業を行っており資産・負債が複数あるようなケース

また、限定承認をするにあたり、相続人が複数いる場合の協議に必要な時間や財産目録の調整期間なども特別な事情として考慮されます。

重要なのは、「なぜ3ヶ月以内に判断できないのか」を具体的に示すことです。

(2)延長の申立てが認められないケース

一方で、次のように、申立てが認められないと考えられるケースもあります。

- 相続財産の調査などは終わっているが、相続放棄・単純承認・限定承認のどれを選択するか考える時間がほしい

- ただ忙しくて決められない

また、相続財産をすでに処分してしまっている場合は、単純承認したものとみなされますので、延長の申立て自体することができません。

相続放棄を検討している方は、被相続人の遺産を処分しないように注意しましょう。

相続放棄をするためにしてはいけないことについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

熟慮期間伸長の申立て手続きの流れ

熟慮期間を経過する前に、家庭裁判所に対して「熟慮期間伸長の申立書」を提出します。

申立てには複数の書類を準備し、手数料を納める必要があります。ここでは、具体的な手続きの流れを解説します。

(1)【STEP1】申立てが可能かどうか確認する

この申立ては、利害関係人又は検察官が行うことができます。

利害関係人には、当然相続人が含まれますが、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人なども含まれます。

相続人は、自分の熟慮期間の伸長だけではなく、利害関係人として他の相続人の熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。

(2)【STEP2】必要書類を準備する

申立てには、主に以下の書類が必要になります。

- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

- 伸長を求める相続人の戸籍謄本

- 利害関係を証明する資料

裁判所が期間の伸長を認めるかどうか審理するにあたって、追加の資料の提出が必要になる場合もあります。

(3)【STEP3】申立書を作成する

申立書には、申立人や被相続人の氏名や本籍、住所、職業、生年月日などの基本情報を記載します。

最も重要なのは、「申立ての理由」です。

なぜ3ヶ月以内に相続放棄の判断ができないのか、財産調査が難航している事情などを詳細に記載します。この理由は明確で説得力のあるようにしましょう。

裁判所のホームページには、申立書の書式や記載例が掲載されているので、参考にしながら作成すると良いでしょう。

弁護士に相続手続きを依頼すれば、適切な書面を作成してもらえるでしょう。

(4)【STEP4】家庭裁判所に申立てを行う

熟慮期間が過ぎない間に、申立書と必要書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

提出方法は、直接持参するか郵送で行うのが一般的です。

その後、裁判所は書類を審査し、伸長の是非を判断します。裁判所が申立てを相当と認めるときは、熟慮期間を伸長する審判をし、その旨の審判書が届きます。

この審判書に記載された新しい期間内に、改めて財産調査などを進めて相続放棄するか否かを判断することになります。

事情によっては、再度の伸長の申立ても可能です。

申立書の書き方【記載例あり】

申立書の書き方を、記載例とともに説明します。

(1)提出先と申立人

まず、提出する家庭裁判所名(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)、提出日(提出する日)、期間伸長を求める申立人の記名押印をします。

(2)添付書類欄

添付書類欄は、申立書と一緒に提出する書類と通数を記載します。

(3)申立人と被相続人の情報

「申立人」と「被相続人」の情報(本籍、(最後の)住所、連絡先、氏名、生年月日、年齢、職業)を、戸籍などを確認しながら、正確に記入します。

(4)申立ての趣旨

「申立ての趣旨」として「申立人が、被相続人〇〇の相続の承認又は放棄をする期間を〇年〇月〇日まで〇ケ月間伸長するとの審判を求めます」などと簡潔に記載します。

通常、3ヶ月の伸長を求めますが、裁判所は3ヶ月ではなくそれよりも短い期間の伸長を認めることもあります。

(5)申立ての理由

「申立ての理由」の記載内容が最も重要です。「なぜ3ヶ月で判断できないのか」を具体的に説明します。

例えば、「被相続人とは疎遠で生前の状況を知らず、申立人は海外に居住しており財産調査や手続きに時間がかかる」など、法定の熟慮期間内に、相続を承認又は放棄するかの判断をするのが困難な具体的な理由を記載します。

参考:期間伸長の記入例|裁判所

申立書を作成する際の注意点

熟慮期間伸長の申立書は、ただ単に「期間を延長したい」と書くだけでは不十分です。

裁判官が「期間伸長が相当である」と納得するような特別な事情を具体的に記載することが重要になります。

期間伸長の申立てを弁護士に依頼するメリット

熟慮期間伸長の申立ては、ご自身で行うことも可能です。しかし、限られた期間で手続きを正確に進めるためには法律の知識が重要になります。そのため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼する最大のメリットは、手続きを任せることができ、自分のストレスや労力の軽減が期待できることです。

弁護士は、申立書の作成はもちろん、必要書類の収集や家庭裁判所とのやりとりも本人の代わりに行ってくれます。

弁護士は、期間伸長が裁判所に認められるかどうか実務や裁判例などを根拠に見通しを立てたうえで、説得力のある申立書を作成してくれるでしょう。

また、弁護士との契約内容にもよりますが、他の相続人や、被相続人の債権者への連絡を行ってくれるケースもあります。

期間伸長せず、熟慮期間が経過してしまった場合

3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認したことになり、相続放棄はできなくなります。

そのため、被相続人にプラスの財産を超える借金があった場合でも、その借金をすべて引き継がなければならなくなります。

ただし、熟慮期間経過後でも、例外的に、次のような条件を満たす場合には相続放棄が認められるケースがあります。

- 被相続人に相続財産が全くないと信じたため、相続放棄をしなかったこと

- そのように信じたことについて相当な理由がある

このような場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時(又は通常これを認識できる時)」を起算点とし、3ヶ月の期間が進行すると考えられています。

3ヶ月経過後の相続放棄について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】

熟慮期間内であれば、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行うことで、事情によっては期間を延長できる可能性があります。

申立てが認められるためには、「相続財産が多岐にわたり複雑で調査に時間がかかる」などといった、特別な事情を具体的に示すことが重要です。

「相続放棄をしたかったのにできなかった」という事態は避けたいところです。相続財産以上の負債を引き継いでしまうおそれもあるためです。

もしご自身での相続放棄の手続きに不安を感じる場合は、お一人で悩まずに、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。