「36協定という言葉を聞いたことがあるけれど、詳しくは知らないな」

36協定とは、労働基準法で定めた時間を超えて労働したり休日労働をすることを可能にする制度です。

このように聞くと会社側に有利な制度と感じるかもしれませんが、会社が一方的に設定できるものではなく、一定の条件が満たされていなければ認められるものではありません。

36協定で設定可能な時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間と決められており、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。また、臨時的な特別の事情がある場合であっても、時間外労働や休日労働をさせられる時間には上限があります。

この記事を読んでわかること

残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!

些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!

会社が時間外労働させるには、「36協定」の締結・届け出等が必要

まず、ここでは、36協定の役割について説明していきましょう。

(1)「時間外・休日労働に関する労使協定」(いわゆる36協定)とは?

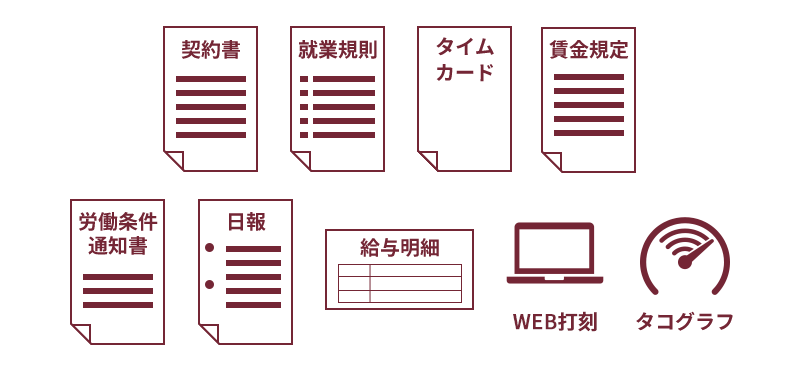

使用者は、労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、次のことを行わなければなりません。

- 労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36協定」)を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出ること。

- 雇用契約書や就業規則等に「36協定の範囲内で残業を命じる」旨を明記して36協定を書面で交付するなど、その内容を労働者に周知すること。

その上で、36協定では、次のような事柄を定めることとなります。

- 協定の有効期間

- 協定期間の起算日

- 時間外労働をさせる具体的な業務内容

- 1日、1ヶ月、1年あたりの時間外労働の上限 など

36協定の締結及び届出をすることなく労働者に時間外労働や休日労働をさせると、使用者には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則(労働基準法第119条1号)が科されることがあります。

36協定について詳しくはこちらをご覧ください。

(2)「時間外労働」は、いわゆる「残業」とどう違う?

一般的に、「残業」という言葉は、会社ごとの「所定労働時間」(いわゆる「定時」)を超える労働時間のことを指すものとして使われることが多いです。

しかし、法律的には、労働基準法32条で定められている「法定労働時間(1日8時間・1週40時間)」を超える時間のことを「時間外労働」と呼んで、割増賃金の対象としています。

例えば、所定労働時間が9~17時(間に1時間の休憩時間)という7時間勤務の会社で19時まで残業したとします。

その場合、通常の定時を超えたいわゆる残業時間は2時間(17~19時)となりますが、17~18時は法定労働時間内の労働であるため、時間外労働は1時間(18~19時)ということになります。

時間外労働に対しては、会社は所定の割増賃金を労働者に支払わなければなりません。

一方で、法定労働時間内の残業(上記の例でいう17~18時の部分)に対しては、通常の賃金を支払えば足りるということになります(割増率を支払わなくてよい)。

休日出勤についても、会社ごとの「所定休日」と法律上の「法定休日(労働基準法35条で取得が義務付けられている1週間につき1日の休日)」は別個のものとして扱われます。

法律上の「休日労働」は、あくまで法定休日における労働のことを指しています。

一方で、会社ごとの「所定休日」は法定外休日にあたるため、所定休日に労働をしたとしても、法律的には休日労働とは扱われません。

例えば、週休2日制で土日が休みという会社の場合、日曜日が法定休日とされていたとすると、土曜日は法定外休日として休日労働の対象にならないということになります。

(3)派遣社員やパート従業員の場合、36協定はどうなる?

雇用形態にかかわらず、すべての労働者(管理監督者等の一部の例外を除く)の法定労働時間の上限は原則として「1日8時間・1週40時間」とされます。

そのため、パート従業員やアルバイトが時間外労働や休日労働を行えるようにする場合にも、労使間で36協定を締結しなければなりません。

派遣社員(派遣労働者)の場合は、派遣労働者と契約関係にある使用者は派遣元会社(派遣会社)であるため、時間外労働や休日労働を可能とするためには、派遣元会社と36協定を締結することになります。

「36協定」で設定可能な時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間

ここからは、時間外労働の上限規制について説明していきます。

(1)働き方改革関連法の施行で、「時間外労働の上限規制」が厳格化

働き方改革関連法の施行(2019年4月。中小企業への適用は2020年4月)によって労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が罰則つきで定められることになりました。

働き方改革関連法の施行前も、36協定によって可能となる時間外労働の上限基準(月45時間・年360時間)は存在しましたが、厚生労働大臣の告示という形の行政指導にとどまっていました。

そのため、罰則もなく、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、36協定に特別条項を設ければ無制限に時間外労働をさせることが可能でした。

それが、働き方改革関連法の施行に伴い、特別条項付きの36協定によっても超えることができない時間外労働の上限規制が、罰則付きの法律(労働基準法)によって定められることになったのです。

(2)36協定によっても、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」

36協定を締結・届け出たとしても、現在の法律上の「時間外労働の上限」は、原則として「月45時間・年360時間」です(労働基準法36条4項)。

もっとも、臨時的な特別の事情がある場合に限り、36協定に特別条項を定めた上で労使が合意すれば、「月45時間・年360時間」を超える時間外労働が認められます。

(3)「特別条項」を結んだ場合の上限規制

臨時的な特別の事情(繁忙期やトラブル対応等)があって労使が合意する場合には、特別条項を結ぶことによって「月45時間・年360時間」の原則を超える時間外労働が可能となりますが、その場合でも、次のような時間外労働についての上限規制を守らなくてはなりません。

- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)

- 時間外労働及び休日労働の合計が、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内

(「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」の全てについて1月当たり80時間以内であること)(同法36条6項3号) - 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法36条6項2号)

- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月以内(同法36条5項かっこ書き)

また、これらに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(同法119条)。

こうした時間外労働の上限規制は、一定の基準を満たす大企業に対しては2019年4月から、中小企業に対しては2020年4月から適用されていますが、医師など一部の事業・業務においては、適用が2024年3月まで猶予又は除外されています。

【適用猶予・除外の事業・業務】

| 自動車運転の業務 | 2024年4月1日から、上限規制を適用します。 (ただし、適用後の上限時間は、年960時間とし、また時間外労働・休日労働の合計について月100時間未満・2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されず、時間外労働が月45時間を超えられるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません) |

| 建設事業 | 2024年4月1日から、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制を適用します。 (ただし、災害の復旧・復興の事業については、時間外労働・休日労働の合計につき、複数月平均80時間以内・1ヶ月100時間未満とする規制は適用しません) |

| 医師 | 2024年4月1日から、上限規制を適用します。 (ただし、時間外労働・休日労働の上限は、一般の病院においては年960時間・月100時間未満(例外あり)とし、特定の病院においては年1860時間・月100時間未満(例外あり)とされます) |

| 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 2024年4月1日から、上限規制を適用します。 |

| 新技術・新商品等の研究開発業務 | 医師の面接指導(※)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しません。 ※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととします。 |

参考:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

参考:医師の時間外労働規制について|厚生労働省

(4)1年単位の変形労働時間制の場合、時間外労働の上限はどうなる?

1年単位の変形労働時間制では、1ヶ月を超えて1年以内の労働時間が平均して「1週40時間以内」に収まるのであれば、業務の繁閑に応じて労働時間を配分することができます。

1年単位の変形労働時間制の場合、対象期間における労働時間の限度は、原則として「1日10時間・1週52時間」ですので、「1日8時間・1週40時間」を超えた労働について、直ちに36協定の締結が必要になるわけではありません

(※労使協定等で定めた勤務時間を超えて残業をさせた場合、36協定の締結・届出がないと違法となります。)。

参考:36協定届/変形労働時間制の協定届が新しくなります!|厚生労働省

これも、時間外労働の上限規制に関する例外的なケースのひとつです。

変形労働時間制のメリット・デメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

サービス残業が常態化している場合はどうしたらいい?

これまでご説明した法律の規定があるにもかかわらず、会社が法律にのっとった残業運営を行ってくれず(さらには労働組合等を通じて改善の申し入れをしても取り合ってくれず)に、サービス残業が常態化している場合は、証拠を取り揃えて労働基準監督署に相談すると良いでしょう。

労働基準監督署への相談を会社に内密で行いたい場合は、匿名で相談することも可能です。

相談の際には、違法な時間外労働が行われている実態を証明できる証拠を用意して持参すると、スムーズに会社への調査・指導へと動いてくれる可能性が高まります。

こうした場合に効果的な証拠としては、次のようなものが挙げられます。

他方、労働基準監督署は個別の労働トラブルを解決するための機関ではないので、未払い残業代の請求については、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

適切な証拠を集めるためのアドバイスや、複雑な残業代計算を依頼することができ、効果的な主張・立証をすることも期待できます。

やがて裁判となる可能性のあるケースであれば、相談・依頼することによって得られる安心感はなおさら大きいでしょう。

加えて、残業代の消滅時効期間の確認や、消滅時効期間の更新・完成猶予等のための手続きを行ってもらうこともできます。

アディーレ法律事務所のウェブサイトには、「残業代かんたん計算ツール」という残業代を簡単に計算できるサイトがありますので、残業代の目安をお知りになりたい方はお試しください。

ただし、簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります。

【まとめ】時間外労働は原則「月45時間・年360時間」!36協定による延長も可能だが上限はある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 使用者が時間外労働や休日労働をさせるには、36協定の締結及び届出が必要です。

- 36協定で設定可能な時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。「時間外労働の上限規制」は働き方改革関連法の施行によって厳格化され、「年720時間以内」「休日労働との合計が月100時間未満、かつ2~6ヶ月の平均が月80時間以内」「原則である45時間を超えられるのは年6回まで」といった、特別条項を付けた場合でも超えられない上限規制が定められました。

- サービス残業が常態化している場合には、証拠を揃えた上で、所轄の労働基準監督署に相談するのがおすすめです。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、成果を超える報酬の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年2月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。