「転職をしたら、新しい職場はフレックスタイム制を採用しているらしい。

フレックスタイム制とはどんな制度なんだろう?」

「フレックスタイム制」とは、ある程度自由な時間に出退勤できる制度です。

柔軟な働き方が可能となりますので、従業員のモチベーションアップにつながります。

その反面、労務管理は通常の勤務体系に比べると、異なる部分も多いです。

会社は、事前にフレックスタイムの制度をきちんと把握し、労務管理のシステムを整えておく必要があります。

この記事では、フレックスタイム制について、弁護士が解説いたします。

フレックスタイム制とは

「フレックスタイム制」とは、一定の期間(※清算期間)のなかで、一定時間労働することを条件として、自由な時間に出勤・退勤できる制度です。

※清算期間は、3ヶ月以内まで定めることができます(労働基準法32条の3第1項2号)。

裁量労働制との違い

フレックスタイム制と似た制度として、「裁量労働制」という働き方があります。

裁量労働制とフレックスタイム制は1日に働く時間を労働者が決めることができる点で似ておりますが、異なる制度です。

「裁量労働制」とは、一定の専門的・裁量的労働をする労働者に対して、実際の労働時間に関係なく、一定の労働時間だけ働いたとみなす制度です(労働基準法38条の3第1項、労働基準法38条の4第1項)。

裁量労働制とフレックスタイム制の主な違いは次の点です。

1.労働時間のカウントの仕方

裁量労働制の場合は、実際にどれだけ働いたかに関係なく、一定時間働いたと「みなされます」。

「みなす」というのは、実際に働いた時間にかかわらず、所定の時間だけ働いたものとして取り扱うということです。

他方で、フレックスタイム制の場合は、実際に働いた時間が労働時間となります。

2.残業時間の計算方法

裁量労働制の場合は、「労働したとみなされる時間数」が、法定労働時間(原則1日8時間または週40時間)を超えている場合には、法定労働時間を超えた分が、残業時間となります。

他方で、フレックスタイム制の残業時間の計算方法は、これとは異なり、後述の通りの複雑な計算方法となっています。

3.適用できる労働者が限定されるか否か

裁量労働制は、「一定の専門的・裁量的労働をする労働者」に対してしか適用できません。

他方で、フレックスタイム制には、このような限定がありません。

4.コアタイムの有無

裁量労働制には後述のコアタイム(必ず出社しなければならない時間帯)の概念がありません。

このため、基本的には、フレックスタイム制に比べ時間の融通がききます。

フレックスタイム制の労働時間

フレックスタイム制には、通常、「コアタイム」、「フレキシブルタイム」という2種類の労働時間が設けられることが多いです。これらについて解説いたします。

(なお、コアタイムやフレキシブルタイムを設けないことも可能です)

(1)コアタイム

「コアタイム」とは、フレックスタイム制の中でも必ず出社していないといけない時間のことです。

(2)フレキシブルタイム

「フレキシブルタイム」とは、フレックスタイム制度の中で、コアタイム以外の出勤や退勤が自由な時間帯のことです。

フレックスタイム制のメリットとデメリット

フレックスタイム制のメリットとデメリットについて解説いたします。

(1)フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制では、出退勤できる時間帯をある程度自由に選べます。

これにより、通勤ラッシュを避けることができます。

また、フレックスタイム制では、時間を柔軟に使うことができるので、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。

そして、仕事とプライベートのバランスがとれることにより、労働者の労働意欲が高まり、生産性が向上することが期待できます。

さらには、優秀な人材の採用や定着率の向上にもつながります。

(2)フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制では、出退勤時間が定まっていないため、取引先や外部から会社に連絡が来ても、まだ出勤していない(もう退勤した)といった事態も起こりやすいです。

このため、取引先や外部との連携がとりづらいというデメリットがあります。

また、各社員が、働いている時間がバラバラであるため、社員同士のコミュニケーションがとりづらいということも起こり得ます。

さらに、フレックスタイム制では、出退勤時間がバラバラで、今日は誰が遅刻して誰が早退したのか一見してわかりにくいです。

後述の残業代の計算方法も複雑であるため、会社にとっては労務管理が大変というデメリットがあります。

フレックスタイム制が適している業種

このように、フレックスタイム制は、時間が比較的自由に使えるメリットがある反面、他者との連携がとりづらいというデメリットがあります。

そのため、このメリットを活かせて、反面、デメリットの影響が少ない業種の場合に、フレックスタイム制が適していると言えます。

例えば、フレックスタイム制は、デザイナー、設計士、研究者など、個人だけで業務する機会が多い職種に適しているといえます。

逆に営業職など、他の人と連携をとる必要性が高い業種は、フレックスタイム制があまり適していないといえます。

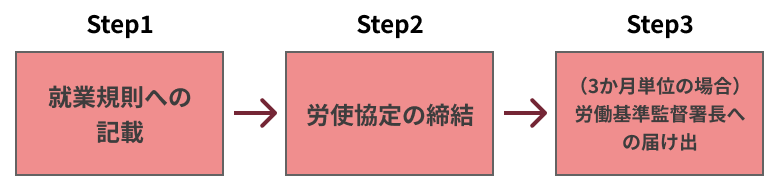

フレックスタイム制を導入するためには

次に、フレックスタイム制の導入方法について解説いたします。

フレックスタイムを導入するためには、次のステップを踏む必要があります。

(1)STEP1:就業規則への記載

始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則に記載する必要があります(従業員が10人未満の事業所では、これに準ずるものを作成します)。

(2)STEP2:労使協定を結ぶ

次の事項を定めた事業場の労使協定(※)を締結する必要があります。

※労使協定

使用者が、次の者と書面により協定することをいいます。

- 当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合

- (労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては)労働者の過半数を代表する者との書面による協定

- フレックスタイム制が適用される労働者の範囲

- 清算期間(いつからいつまで、フレックスタイム制が適用されるのか)

※3ヶ月以内の清算期間を定める必要があります。 - 清算期間における総労働時間(清算期間内における所定労働時間)

※総労働時間を超える勤務をすれば原則として残業となりますし、総労働時間に不足する場合には、欠勤時間として取り扱うことになります。

(一定の場合には不足時間を次の清算期間に繰り越すことができます)

※総労働時間は、後述の法定労働時間の総枠を上回らないようにする必要があります。 - 標準となる1日の労働時間の長さ

=清算期間内の総労働時間÷その期間における所定労働日数

※フレックスタイム制の対象である労働者が、清算期間内に出張したり、年次有給休暇を取得したりした際に、この標準の労働時間を労働した扱いになります。 - コアタイムを定める場合には、コアタイムの開始・終了の時刻

- フレキシブルタイムを定める場合には、フレキシブルタイムの開始・終了の時刻

- 清算期間が1ヶ月を超える場合は、労使協定の有効期間の定め

(3)STEP3:(1ヶ月を超えるフレックスタイム制の場合)労働基準監督署長へ届け出をする

従来は、1ヶ月単位のフレックスタイム制しか認められていませんでしたが、2019年4月1日の法改正により、3ヶ月単位のフレックスタイム制が認められるようになりました。

1ヶ月を超えるフレックスタイム制を定める労使協定をする場合には、労働基準監督署長へ届け出る必要があります(労働基準法32条の3第4項)。

この届出をしなかった場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法120条1号)。

残業すると残業代はどうなる?フレックスタイム制の残業代の計算方法

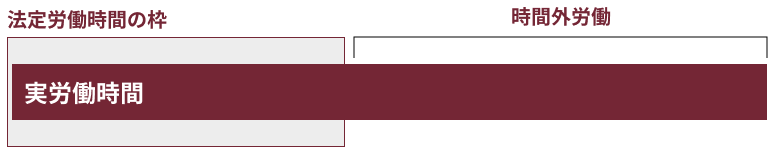

残業には、法内残業(定時を超えるが労働基準法上の残業にはあたらない残業)と、法外残業(労働基準法上の残業)があります。

そして、法外残業には、次のものがあります。

- 時間外労働

- 休日労働

- 深夜労働

フレックスタイム制で残業すると残業代はどうなるのか、それぞれの残業の種類ごとに、解説いたします。

(なお、時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結・届出が必要です。また、フレックスタイム制における時間外労働・休日労働には、通常の勤務体系と同様の上限規制があります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください)

フレックスタイム制における残業代の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

(1)時間外労働

時間外労働の残業代は次の式で計算できます。

時間外労働の残業代=残業時間×割増率×1時間当たりの基礎賃金

(1-1)残業時間

フレックスタイム制の場合、残業時間のカウント方法が次の通り、独特なものになっています。

時間外労働の時間をカウントする上で、法定休日(※)の労働時間は含みません。

※法定休日

労働基準法上、原則として、週に1回は休日を与えなければなりません。この週1回の休日が法定休日となります(労働基準法35条1項)。

1.1ヶ月以内のフレックスタイム制の場合

1ヶ月以内のフレックスタイム制において時間外労働となるのは、当該清算期間における労働時間の合計が、当該清算期間における「法定労働時間の枠」を超えた場合です。

フレックスタイム制の清算期間が1ヶ月間の場合、「法定労働時間の枠」(※1)は、次のとおりです。

| 1ヶ月間の暦上の日数 | 法定労働時間:週40時間 | 法定労働時間:週44時間 (※2 特定の業種の場合) |

|---|---|---|

| 28日 | 160時間 | 176.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |

| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |

| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |

例えば、フレックスタイム制において、法定労働時間の枠が160時間の場合に、170時間働くと、10時間分が時間外労働となります。

※1 週所定労働日数が5日の場合においては、社内で一定の手続きを踏むことにより、「1日の法定労働時間(8時間)×当該清算期間における所定労働日数」を法定労働時間の枠とすることができます(労働基準法32条の3第3項)。

※2 次の特定の業種は、清算期間が1ヶ月以内の場合に限り、法定労働時間が1週44時間となります。

常時10人未満の労働者を使用する商業

映画・演劇業(映画の製作は除く)

保険衛生業

接客業

2.清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制の場合

清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制の場合、時間外労働となる時間は次の式で算出されます。

A.1ヶ月ごとに

1ヶ月の総労働時間-週平均50時間となる1ヶ月の労働時間数

が、時間外労働時間となります(毎月、当該時間外労働時間分の割増賃金の支払いが必要です)。

B.フレックスタイム制の清算期間における最終月

Aのほかに、フレックスタイム制における清算期間の最終月では、次の式で算出される時間も、時間外労働になります。

当該清算期間における総実労働時間 - 当該清算期間の総法定労働時間の枠-Aの合計

このA、Bについて、詳しくみていきましょう。

A.1ヶ月の総労働時間-週平均50時間となる1ヶ月の労働時間数

週平均50時間となる1ヶ月の労働時間数は次のとおりです。

| 1ヶ月間の暦上の日数 | 法定労働時間:週40時間 |

|---|---|

| 28日 | 200時間 |

| 29日 | 207.1時間 |

| 30日 | 214.2時間 |

| 31日 | 221.4時間 |

(例)

1ヶ月間の暦上の日数が30日、1ヶ月の総労働時間が220時間のフレックスタイム制の場合

時間外労働=1ヶ月の総労働時間-週平均50時間となる1ヶ月の労働時間数

=220時間-214.2時間

=5.8時間

B 当該清算期間における総実労働時間 - 当該清算期間の総法定労働時間の枠(※)-Aの合計

※当該清算期間の総法定労働時間の枠は次の計算式で算出できます。

1週間の法定労働時間(40時間)×(清算期間の暦日数÷7)

(例)

フレックスタイム制の清算期間が、4月1日~6月30日

4月1日~4月30日の総労働時間が220時間

5月1日~5月31日の総労働時間が230時間

6月1日~6月30日の総労働時間が150時間の場合

↓

a .当該清算期間における総労働時間

=220時間(4月)+230時間(5月)+150時間(6月)

=600時間

b.当該清算期間の総法定労働時間の枠(※)

=1週間の法定労働時間(40時間)×(清算期間の暦日数÷7)

=40時間×91日÷7

=520時間

c.Aの合計

4月:

1ヶ月の総労働時間 - 週平均50時間となる1ヶ月の労働時間数

=220時間-214.2時間

=5.8時間

5月:

1ヶ月の総労働時間-週平均50時間となる1ヶ月の労働時間数

=230時間-221.4時間

=8.6時間

6月:

1ヶ月の総労働時間 - 週平均50時間となる1ヶ月の労働時間数

=150時間-214.2時間

→(時間外労働なし)

Aの合計=5.8時間+8.6時間+0時間

=14.4時間

↓

フレックスタイム制における清算期間の最終月

当該清算期間における総実労働時間-当該清算期間の総法定労働時間の枠(※)-Aの合計

=600時間(a)-520時間(b)-14.4時間(c)

=65.6時間

(1-2)割増率

フレックスタイム制における時間外労働の場合でも、他の勤務体系と同様の割増率となっています。

具体的には次の通りです。

| 時間外労働が月60時間までの部分 | 1.25倍以上 |

| 時間外労働が月60時間を超えた部分 | 1.5倍以上(※) |

法定休日や深夜労働と重複する時間外労働をした場合の、割増率については後述いたします。

※中小企業は2023年3月末までは、割増率は1.25倍以上となります。

(1-3)基礎賃金

次に、基礎賃金の計算方法について、解説いたします。

フレックスタイム制であっても、通常の勤務体系と同様の計算方法です。

1.1時間当たりの基礎賃金の計算方法

【月給制の場合】

月給の基礎賃金÷(※)1年間における1ヶ月平均所定労働時間

※1年間における1ヶ月の平均所定労働時間

=1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12

【年俸制の場合】

1年間の基礎賃金÷1年間の所定労働時間

【歩合給の場合】

1ヶ月の歩合給÷その月の総労働時間

ここでいう基礎賃金とは、次の2で解説の通り、一定の賃金を控除したものとなります。

2.基礎賃金の算定にあたり、給料から控除される賃金

基礎賃金は、定時の労働時間に対する賃金から、次の賃金を控除した金額となります。

- 個人の事情に基づき払われている賃金

- 臨時に支払われた賃金

- 1ヶ月超える期間ごとに支払われる賃金

定時の労働時間に対する賃金から、「控除される賃金の例」を一覧にすると次のようになります。なお、どれが控除されるのかは、名称で決まるわけではなく、その実質で決まります。

【控除される賃金の例】

| 個人の事情に基づき払われている賃金 | (家族数、通勤費、家賃等、個人の事情に応じて金額が変わるものは控除されます) |

| 臨時に支払われた賃金 | |

| 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 | (年度初めに年俸額を決定し、その一部として賞与を払う場合、賞与は控除されません) |

(2)休日労働

休日労働の残業代は次の式で計算できます。

フレックスタイム制であっても、通常の勤務体系と同様の計算方法です。

休日労働の残業代=残業時間×割増率1.35以上×1時間当たりの基礎賃金

法定休日に労働させられた時間全てが残業時間になります。

(3)深夜労働

深夜労働の残業代は次の式で計算できます。

フレックスタイム制であっても、通常の勤務体系と同様の計算方法です。

深夜労働の残業代=残業時間×割増率×1時間当たりの基礎賃金

(3-1)残業時間

22~5時までに労働させられた時間全てが深夜労働となります。

フレックスタイム制であっても、通常の勤務体系と同様の計算方法です。

(3-2)割増率

割増率は、他の種類の残業と重複するか否かによって異なります。

フレックスタイム制であっても、通常の勤務体系と同様の割増率です。

| 22~5時の間の労働(他の種類の残業と重複がない場合) | 1.25倍以上 |

| 月60時間までの時間外労働と、深夜労働が重複する部分 | 1.5倍以上 |

| 月60時間を超えた時間外労働と、深夜労働が重複する部分 | 1.75倍以上(※) |

| 法定休日に深夜労働した部分 | 1.6倍以上 |

(4)法内残業

法外残業にはならないが、社内のルールで予め働くべきと決められた時間の合計(通常勤務でいえば定時勤務の時間数)を超えて労働させられた時間数が、法内残業の残業時間となります。

法内残業の残業代は、次の計算式で残業代を計算できます。

フレックスタイム制であっても、通常の勤務体系と同様の計算方法です。

休日労働の残業代=残業時間×割増率1以上×1時間当たりの基礎賃金

【まとめ】フレックスタイム制は出退勤時間を労働者が決めることのできる制度

この記事のまとめは次のとおりです。

- フレックスタイム制とは、一定の期間の中で一定時間労働することを条件として、自由な時間に出勤・退勤できる制度。

- フレックスタイム制には、必ず出社していないといけない「コアタイム」と出退勤が自由な時間帯である「フレキシブルタイム」がある。

- フレックスタイム制のメリットには、通勤ラッシュを避けられることや、仕事とプライベートのバランスがとりやすくなることなどがある。

- フレックスタイム制のデメリットには、取引先や外部との連携が取りづらいことや、社員同士のコミュニケーションが取りづらいことなどがある。

- フレックスタイム制を導入するには、就業規則への記載→労使協定の締結→(3ヶ月単位の場合)労働基準監督署への届出の順番で行う。

- フレックスタイム制の残業代の計算方法は、時間外労働の残業代については、「時間外労働の残業代=残業時間×割増率×1時間当たりの基礎賃金」の式によって計算できる。

フレックスタイム制は勤務体系が自由になる制度ですが、労務管理は複雑になります。

そのため、労務管理の制度などは事前にきちんと整えておく必要があります。

何をどのようにすすめていけば良いかわからない場合には、労働問題に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。