「今日もまた残業……いったい今いくらの残業代が発生してるんだろう」

残業をすると残業代がもらえることはご存じかもしれません。

しかし、正確な残業代の計算方法は、知らないという方も多いのではないでしょうか。

法定時間外の残業でもらえる残業代の計算は、次の式で行うことができます。

「残業代=1時間あたりの基礎賃金×残業時間数×割増率」

この記事では、次のことについて、弁護士が解説いたします。

- 残業代の基礎知識

- 残業代の計算方法

- 割増賃金の計算例

- 残業代計算の際の注意点

残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!

些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!

残業代の基礎知識

「残業代」とは、会社との労働契約で定められた「所定労働時間」(定時)を超えて働いた業務に対して支払われる賃金のことです。

この定時を超えた労働(法内残業)だけでなく、さらに「法定労働時間」も超える残業をすると、法定時間外労働となり、法律上、原則として、会社は労働者に「割増賃金」を支払わなければなりません。

つまり残業代は、「法内残業の賃金+法定時間外労働による割増賃金」の合算で計算されます。

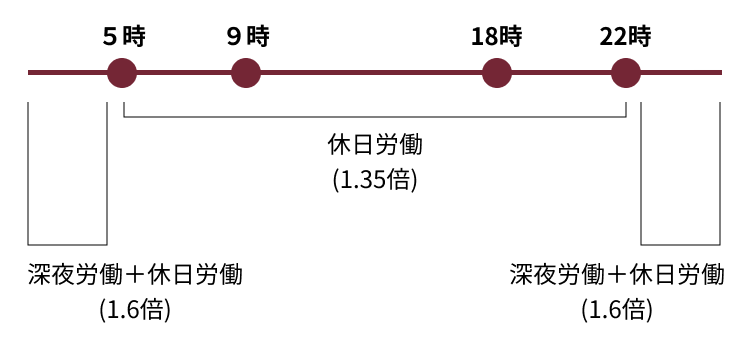

また、このほかに法定休日労働(週1回の法定休日における労働)や、深夜労働(22~5時)をした場合にも、法律上、割増賃金が発生します。

法内残業の残業代をどのように定めるかは会社が一定程度自由に決めることができます。

しかし、法定時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金は、法律上、それぞれ割増率が定められており、会社はこの割増率に従って計算された額以上の残業代を払う必要があります。

自分の残業が「法内残業」なのか「法定時間外労働」や「休日労働」、「深夜労働」なのか、把握しなければ正しい残業代は計算できません。

※なお、管理監督者(労務管理について経営者と一体の立場にある方)など一部の方は、残業代(深夜労働に対する残業代を除く)が支給されません。

また、変形労働時間制など、一部の勤務体系の方は、残業代の計算方法が異なります。

残業代の計算方法

残業代と割増賃金は次の計算式で算出されます。

【法内残業】

残業代=1時間あたりの「基礎賃金」×法定労働時間内の残業時間数×会社独自の割増率

【法定時間外の残業】

割増賃金=1時間あたりの「基礎賃金」×法定時間外労働の時間数(※)×法律で定められた割増率

※休日労働の場合は、休日労働の時間数、深夜労働の場合は、深夜労働の時間数となります。

それぞれの項目について次に詳しく解説いたします。

(1)基礎賃金

まずは、基礎賃金について解説いたします。

(1-1)基礎賃金とは

基礎賃金とは、所定労働時間に対する賃金から、次の賃金を控除した金額になります。

- 個人の事情に基づき払われている賃金

- 臨時に支払われた賃金

- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

- 割増賃金の趣旨にて支払われる賃金

所定労働時間に対する賃金から、「控除される賃金の例」を一覧にすると次のようになります。

なお、どれが控除されるのかは、名称で決まるわけではなく、その内容で決まります。

【控除される賃金の例】

| 1.個人の事情に基づき払われている賃金 (労働基準法施行規則21条本文、1~3号) |

|

| 2.臨時に支払われた賃金 (労働基準法施行規則21条4号) |

|

| 3.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (労働基準法施行規則21条5号) |

|

| 4.割増賃金の趣旨にて支払われる賃金 | 所定労働時間が深夜帯にかかることに対する手当(夜から出勤して当直勤務に従事したことに対する当直手当等)。 |

(1-2)基礎賃金は時給に直して計算

基礎賃金は、時給に直して計算する必要があります。

具体的には、次のような計算方法になります。

【月給制の場合】

月給の基礎賃金÷(※)1年間における1ヶ月の平均所定労働時間

※1年間における1ヶ月の平均所定労働時間

=1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12

【年俸制の場合】

1年間の基礎賃金÷1年間の所定労働時間

【歩合給の場合】

1ヶ月の歩合給÷その月の総労働時間

(1-3)1時間あたりの基礎賃金の計算例

例えば、賃金や労働時間が次のようである労働者を例にして計算してみましょう。

- 月給28万9200円、家賃に応じて払われる住宅手当(月)3万円

→基礎賃金は28万9200円-3万円=25万9200円 - 1日8時間労働、所定の休日は土日祝日、12月31日~1月3日の場合

→2020年の所定出勤日数は、243日

1時間当たりの基礎賃金

=月給の基礎賃金÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間

=月給の基礎賃金÷(1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12)

=25万9200円÷(243日×8時間÷12)

=1600円

(2)労働時間数

1日8時間、もしくは週40時間を超えた実労働時間を、原則として、法定時間外労働としてカウントします。

また、法定休日に労働した場合には、法定休日の労働時間がカウントされ、深夜労働した場合には深夜労働した時間数がカウントされます。

有給休暇や休憩時間は、労働時間から除きます。

【例】9~15時勤務(休憩1時間)で実働5時間契約の場合

18時まで勤務:

この場合、8時間労働したことになりますので、法内残業にはなります。

しかし、1日8時間を超えていないので法定時間外労働にはあたりません。

20時まで勤務:

この場合10時間労働したことになるため、残業5時間の内、

- 3時間が法内残業

- 残り2時間が法定時間外労働

に該当します。

早出勤務や遅刻の場合は残業になる?

会社の指示によって労働せざるを得なかったのであれば、早出勤務をした場合は残業になります。

ただし、早出にあわせて退勤時間を早めるのであれば残業になりません。

遅刻によって勤務開始時間が遅くなったとしても、所定労働時間を越えなければ残業にはなりません。

【例】残業にならないケース

9~18時勤務(休憩1時間)で実働8時間契約の場合を例にしてみます。

早出をして7~16時まで勤務した場合:

契約と同じ実働8時間のため、早出していても残業になりません。

遅刻をして、12~21時まで勤務:

契約と同じ実働8時間であり、深夜労働でもないため、残業にはなりません。

(3)割増率

次に割増率について解説いたします。

(3-1)法内残業の場合

法内残業の場合は、会社が独自に割増率を定めることができますので、その割増率に従うことになります。

割増率が定められていない場合は、割増率は1、すなわち、所定労働時間の賃金と同じ賃金が払われるということになります。

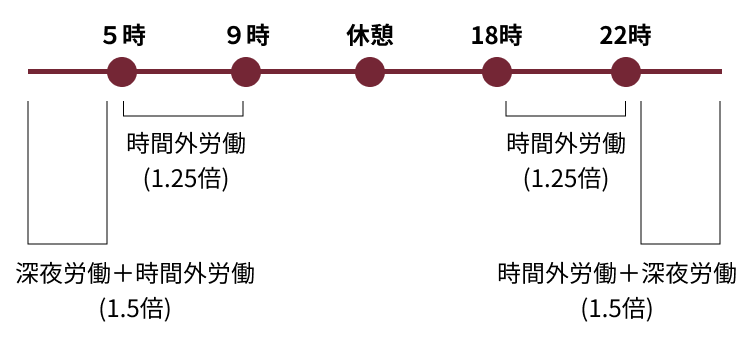

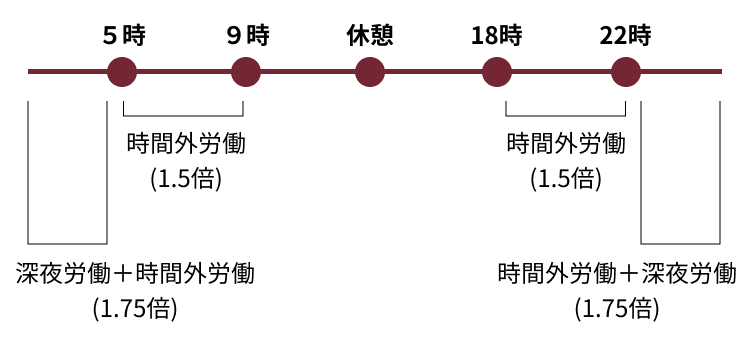

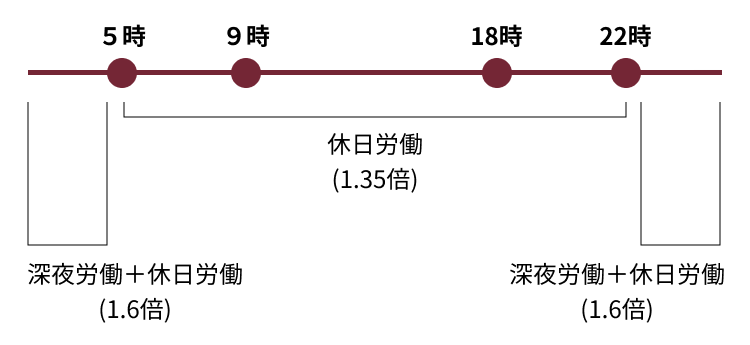

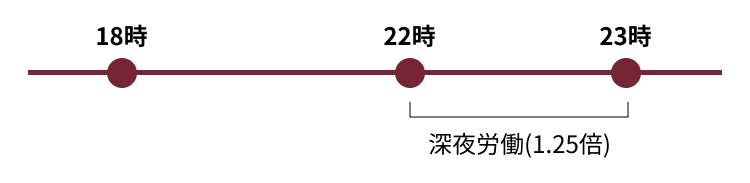

(3-2)法定時間外労働・休日労働・深夜労働の場合

法定時間外労働、休日労働、深夜労働に対しては、法律上、次のように割増率が定められています。

| 残業の種類 | 割増賃金が発生する条件(※1) | 最低限度の割増率 | |

|---|---|---|---|

| 時間外労働 | 1日8時間・週40時間のいずれかを超えて労働。 (法定休日の労働時間は含まず)(※2) |

時間外労働が月60時間までの部分 | 1.25倍 |

| 時間外労働が月60時間を超えた部分 | 1.5倍 (※3) |

||

| 深夜労働 | 22~5時の間の労働 | 1.25倍 | |

| 休日労働 | 法定休日の労働 | 1.35倍 | |

| 重複する部分 | 時間外労働が0時間を超えて月60時間までの部分と、深夜労働が重複する部分 | 1.5倍 | |

| 時間外労働が月60時間を超えた部分と、深夜労働が重複する部分 | 1.75倍 (※4) |

||

| 法定休日に深夜労働した部分 | 1.6倍 | ||

※1 残業時間として認められるためには、「会社の指示によって労働させられた」ことが必要です。

※2 時間外労働の例外

常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作は除く)、保険衛生業、接客業については、週44時間を超えた労働。

※3 次に該当する企業(中小企業、以下同じ)は、2023年3月末までは、最低の割増率は1.25倍となります。

- 小売業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が50人以下

- サービス業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が100人以下

- 卸売業:資本金1億円以下または常時使用する労働者が100人以下

- その他:資本金3億円以下または常時使用する労働者が300人以下

※4 中小企業では2023年3月末までは、最低の割増率は1.5倍となります。

具体例で考えてみましょう。

【例1】9~18時までが定時の場合(休憩1時間、大企業)

ア 時間外労働が、0時間を超えて月60時間未満の場合

平日勤務

休日勤務

イ 時間外労働が、月60時間を超えている場合

平日勤務

休日勤務

【例2】18~23時までが定時の場合

(3-3)法律が定める基準を超える割増率が社内ルールで定められている場合

法律上の最低基準を超える割増率が、就業規則など、社内ルールで定められている場合は、社内ルールの割増率が適用されます。

例えば、法定時間外労働を1時間した場合、法律の規定だと、割増率は最低でも1.25倍です。社内ルールで、法定時間外労働の割増率の定めがない場合は、割増率は法律のルールに従い、1.25倍となります。

他方で、社内ルールにて、法定時間外労働の割増率を1.3とするという定めがある場合は、社内ルールに従い、割増率は、1.3倍となります。

なお、社内ルールで、法定時間外労働の割増率を1.1とするという、法律の基準を下回る定めがある場合は、この部分に関する社内ルールは効力がなく、法律の最低限の割増率が適用されます。

割増賃金の計算例を紹介

例えば、9~18時勤務(休憩1時間)実働8時間契約・時給1000円で、法定時間外労働が月60時間以下の場合、割増賃金の最低額は次の通りとなります。

20時まで勤務した場合

割増賃金=1000円×2時間×1.25

=2500円

18~20時が法定時間外労働となります。

24時まで勤務した場合

(1000円×4時間×1.25)+(1000円×2時間×1.5)=8000円

18~22時が法定時間外労働となります(4時間)。

また22~24時は法定時間外労働と深夜労働が重複する部分となります(2時間)。

残業代を計算する時の注意点

残業代を計算する時の注意点として次のようなものがあります。

- 1分でも残業代は発生する

- みなし手当の場合は就業規則を確認すること

これらについて解説いたします。

(1)1分でも残業代は発生する

たとえ1分でも残業すれば残業代をもらう権利があります。

ただし、1賃金計算期間(賃金の締め日の翌日~次の締め日まで)ごとに計算した結果、1時間未満の単位の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、行政解釈上許されています(昭和63年3月14日基発第150号)。

労働時間を1分単位で計算することについて、詳しくは次のページをご覧ください。

(2)みなし手当の場合は就業規則を確認すること

「みなし手当」(みなし残業代)とは実際の労働時間とは関係なく、一定時間残業したとみなして、固定の残業代が払われる手当のことです。みなし手当を採用している会社では、就業規則にみなし手当について記載されていることが多いです。

就業規則で定められた時間を超えて残業した場合は残業代をもらう権利がありますので、残業したとみなされる時間を確認することが大切です。

みなし手当を採用しているから「残業代は発生しない」という誤った主張をする会社も多いので、注意しましょう。

みなし残業代制について、詳しくは次のページをご覧ください。

残業代を計算したら未払いが発生していた場合の対処法

残業代を計算したら未払いが発生していた場合の対処法には、弁護士に相談するなどがあります。

このことについてご説明します。

(1)『残業代メーター』で未払い残業代をチェックする

まずは、自分で未払い残業代がどれくらい発生しているのかをチェックしてみましょう。

アディーレ法律事務所の「残業代メーター」で請求できる未払い残業代を簡単に計算することができます(ただし、簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なる可能性があります)。

「残業代メーター」をチェックしてみると、予想外の残業代が発生しているかもしれませんので、一度確認してみましょう。

(2)弁護士に相談する

残業代は、発生した日や残業の種類ごとに一つ一つ計算しなければならず、自分で計算しようとすると、大変時間がかかりますし、制度自体も複雑です。

また、計算した後も、会社に未払残業代を交渉しなければなりませんが、会社が素直に応じてくるとも限りません。

また、残業代には時効があります。

すなわち、残業代は、請求しないまま一定期間が経過すると、会社側が時効を主張することで、残業代を請求する権利を失ってしまいます。

法改正の影響で、残業代の時効には、次の2種類があります(2022年1月時点)。

- 2020年3月31日までに支払日が到来する残業代→時効は2年

- 2020年4月1日以降に支払日が到来する残業代→時効は3年

各残業代が本来支払われるべき日の翌日から、時効のカウントが始まります(残業代ごとに時効があります)。

そのため残業代の未払いに気づいたら、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談だなんて、なんだかためらうな……どんな感じかも分からないし。

弁護士に相談する前に、相談の流れや疑問点を解消しておけば、安心して相談に臨むことができますよ。

未払い残業代の請求を弁護士に相談する流れや疑問点について、詳しくは次のページをご覧ください。

【まとめ】割増賃金=1時間あたりの基礎賃金×法定時間外労働の時間数×割増率

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 「残業代」とは、会社との労働契約で定められた「所定労働時間」(定時)を超えて働いた業務に対して支払われる賃金のこと。

- 法内残業の計算式は、「残業代=1時間あたりの基礎賃金×法定労働時間内の残業時間数×会社独自の割増率」。

法定時間外の残業の計算式は、「割増賃金=1時間あたりの基礎賃金×法定時間外労働の時間数×法律で定められた割増率」。 - 残業代計算の際の注意点として、1分でも残業代は発生することなどがある。

- 残業代を計算したら未払いが発生していた場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめ。

残業代が発生していることが分かっていても、具体的にいくら残業代が発生しているのか分からなければ、不安ですよね。

残業代の計算方法を正しく知ることで、自分はいくら残業代がもらえるのかを把握してみましょう。

また、未払い残業代があることが分かったら、弁護士に相談するなどして未払い残業代を請求しましょう。

アディーレ法律事務所も、残業代請求のお手伝いをしている弁護士事務所です。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2022年10月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。