「有期の雇用契約で働いているけれど、契約の更新を拒否された……どうしたらいいの?」

有期雇用契約の更新を拒否する「雇止め」にあうと、生活への影響も大きく、とても不安ですよね。

雇止めによるトラブルは、決して珍しいものではありません。

東京都産業労働局の2019年度の調査によれば、過去3年間に雇止めをしたことがあると回答した企業は、18.7%にものぼります。

また、同調査によれば、16.4%の企業が、雇止め時におけるトラブルがあったと回答しており、雇止めによるトラブルが多いことが分かります。

このように、労働者の生活への影響も大きくトラブルも多い雇止めですが、実は雇止めは会社が自由にできるわけではありません。

雇止めには、一定の制限があります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 雇止めが制限される場合(雇止め法理)

- 雇止めにあった場合の対処法

- 雇止めにあった場合の相談先

雇止めの定義とは

「雇止め」とは、労働期間の定めがある非正規雇用(有期労働契約)の労働者に対して、一定期間雇用を続けていたのに突然契約更新をしないで期間満了をもって労働契約の更新を拒否することをいいます。

派遣契約の場合には「派遣切り」とも呼ばれ、社会問題となっています。

しかし、雇止めは使用者が自由に行うことができるわけではありません。

雇止めには、次にご説明するように、一定の制限があります。

雇止めが無効となる「雇止め法理」とは

「雇止め法理」とは、有期雇用労働契約をしている労働者を保護するため、「雇止めに一定の制限をかける」という考え方です。

元々は最高裁判所判決で、雇止め法理が示されてきましたが、労働契約法の改正で、雇止め法理が明文化されました(労働契約法19条)。

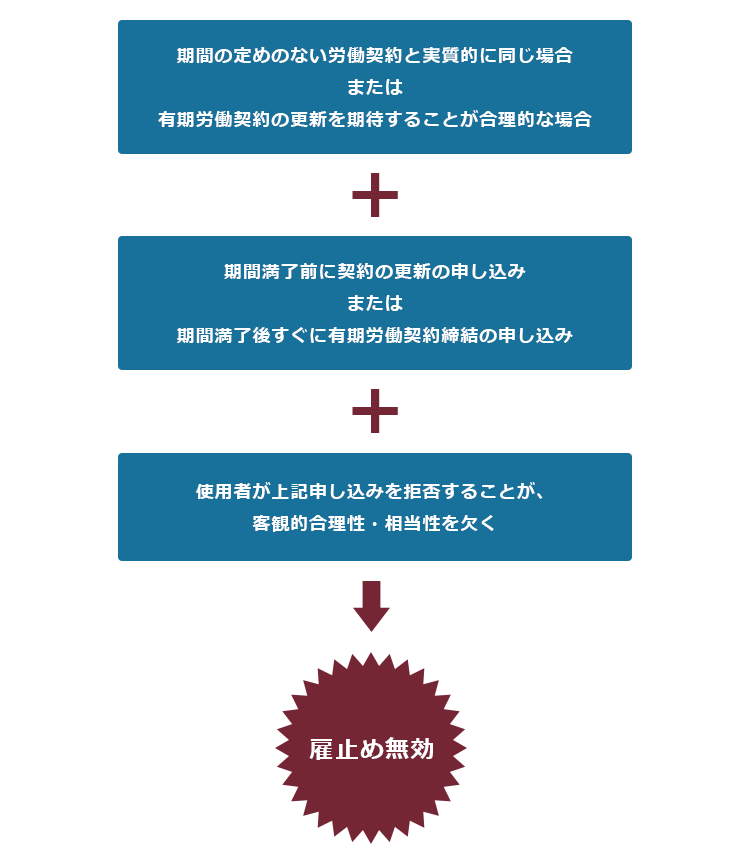

すなわち、次の場合には、期間満了前に労働者が契約の更新の申し込みをするか、期間満了後すぐに有期労働契約締結の申し込みをすると、簡単には雇止めをすることができなくなります。

- 有期労働契約が、過去に反復して契約期間を更新されたことによって、期間の定めのない労働契約と実質的に同じ場合

または、

- 当該労働者が、有期労働契約の更新を期待することが合理的といえる場合

このような場合に有効に雇止めをするためには、使用者が労働者からの契約更新の申し込みなどを拒否することが、客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があります。

これらの要件を満たさない場合には、雇止めは無効となります。

雇止めが無効となると、労働契約法19条により、従前の有期労働契約と同じ労働条件で、雇用が継続することになります。

その結果、使用者は、労働者の契約更新の申し込み、または、新たな有期労働契約の締結の申し込みを、従前の有期労働契約と同一の労働条件にて承認したとみなされます。

【雇止めが無効となる場合のまとめ】

雇止めが無効となる場合の要件について、具体例を交えて解説いたします。

(1)契約自体が実質的に無期雇用者と変わらない

次のいずれにも当てはまる場合には、契約自体が、実質的に無期雇用者と変わらないと判断されやすくなります。

- 過去に契約が反復更新されたことが多い

- 契約の更新がきちんと管理されていない

- 更新の都度、契約書が事前に作成されている

- 更新の都度、労働者に契約内容を確認させている

- 更新の都度、契約書に署名や記名押印をさせている

参考:東芝柳町工場事件 最高裁第一小法廷昭和49年7月22日民集28巻5号927頁|裁判所 – Courts in Japan

(2)契約更新に合理的な期待が生じている

次のいずれかに当てはまる場合には、契約更新に合理的な期待が生じていると判断されやすくなります。

- 有期雇用労働者の業務が、会社にとって恒常的・重要なものである場合 ※逆に一時的・補助的な業務である場合には、契約更新に合理的な期待が生じていない、と判断されやすくなります。

- 自身の過去の契約の更新回数が多く、入社時から通算した期間が長い場合

※ただし、更新回数等が多くとも、契約の更新がきちんと管理されている場合には、契約更新に合理的期待が生じていないと、判断されやすくなります。

- 同じ職場で同じような業務を行っている有期雇用労働者が、過去の契約の更新回数が多く、入社時から通算した期間が長い場合

- 雇い主が更新を期待させる発言をした場合

更新回数や雇用期間の限度が明示・説明されている場合には注意

次の場合には、雇止めが有効になりやすい傾向にあります。

- 「契約締結前」に、更新回数の限度等の明示・説明がある場合

- 「契約締結時や更新時」に、更新回数の限度等の明示・説明がある場合

これは、例えば次のような場合です。

- 「契約の更新は3回までとする」など、有期雇用契約の更新回数や雇用期間の限度が、契約をする前から、就業規則や契約書において明記され、労働者にもその旨説明されている

- 有期雇用契約の契約締結時や、その更新時に、「更新は今回まで。次は更新しない」などと、契約書に明記され、使用者からもその理由とともにきちんと説明があり、労働者も合意していた場合

(3)雇止めの合理性・社会的相当性

雇止めの合理性・社会的相当性があるか否かは、厳しく判断されるため、雇止めが無効とされる裁判例も多くあります。

例えば、会社の経営上の理由により、雇止めが行われた事案において、誰を雇止めにするかという選定基準が、合理的でなく、恣意的であったとして、雇止めが無効とされた裁判例もあります(安川電機八幡工場事件(福岡地裁小倉支部判決平成16年5月11日・労判879号71頁))。

不当な雇止めの無効・撤回へ向けた対処法

不当な雇止めにあったときには具体的にどうすればよいのでしょうか。

不当な雇止めの無効・撤回へ向けた対処法をご説明します。

(1)雇止めすると言われたらすぐに契約を更新したいなどと申し入れる

労働契約法19条の雇止めの法理の適用を受けるためには、次のものが必要です。

- 契約期間満了前に契約の更新の申し込み

または

- 契約期間満了後すぐに有期労働契約締結の申し込み

そのため、雇止めをすると言われたら、すぐさま、このような申し込みをしましょう。

このような申し込みをしたことを確実に証拠として残すため、内容証明郵便を会社に送ると良いです。

参考:内容証明|郵便局

(2)勤務先に雇止めの理由や経緯を確認する

雇止めの理由が何であるかが、雇止めが無効になるかどうかの重要なポイントになってきます。

雇止めという判断に至った具体的な理由を雇い主に確認しましょう。

証拠として残しやすいメール・書面で返答してもらうことが望ましいです。

(3)証拠を集める

雇止めが不当であることを証明する証拠を準備しましょう。

例えば、証拠としては、次のようなものがあります。

- 現在の勤務先と交わした労働契約書全て

- 就業規則

- 雇い主が交付する雇止め理由証明書や、雇止めの理由が記載されたその他の書面・メール

- 更新を期待させる雇い主からの発言を記録したもの(メールなどでも可)

- 契約更新を申し込んだ証拠または、有期雇用契約の新たな成立を申し込んだ証拠(内容証明郵便など)

- その他、業務内容や、更新回数、勤務期間がわかるものなど

(4)弁護士などに相談する

労働問題に強い弁護士、労働基準監督署、労働条件相談「ほっとライン」などに雇止めについて相談しましょう。

証拠が揃っていなくとも相談できますが、すでに証拠が揃っている場合にはそれを持参すると、相談がスムーズになります。

雇止めにあった場合の相談先

不当な雇止めにあった場合の相談先の詳細を、ご紹介します。

(1)労働条件相談ほっとライン

厚生労働省が運営する労働条件に関する相談先で、電話相談が可能です。

相談料は無料で、匿名でも相談できます。

- 連絡先:0120-811-610

- 受付時間:【月~金】17~22時【土・日・祝日】9~21時

12月29日~1月3日は休止

(2)労働基準監督署

労働基準監督署に相談すると、アドバイスをくれたり、場合によっては、企業に立ち入り調査などをして、行政指導をしてくれたりします。

しかし、労働基準監督署は、会社の違法な状態を是正することが目的であって、個人の紛争の解決は目的としていません。

また労働基準監督署には、労働者から相談を受けたからと言って、必ず、調査等の措置を取る義務はありません(東京労基局長事件判決(東京高裁判決昭和56年3月26日))。

そのため、相談してもアドバイスのみで終わることも多いです。

(3)労働問題を取り扱う弁護士

雇止めに関する相談を受けてくれる弁護士に依頼すれば、具体的に雇止めの無効・撤回に向けて動いてくれます。

第三者に代わりに動いてほしいと考えている場合には、労働問題を取り扱う弁護士に相談しましょう。

【まとめ】雇止めは無効となる場合もある

この記事のまとめは次のとおりです。

- 雇止めとは、有期労働契約の労働者に対して、一定期間雇用を続けていたのに突然契約更新をしないで期間満了をもって労働契約の更新を拒否すること。

- 雇止めは使用者が自由に行えるわけではなく、一定の制限がある。

例えば、契約自体が実質的に無期雇用者と変わらない場合などには雇止めが無効となる。 - 不当な雇止めの無効・撤回へ向けた対処法として、雇止めをすると言われたらすぐに契約を更新したいと申し入れる、弁護士などに相談するなどの方法がある。

- 雇止めにあった場合の相談先として、労働基準監督署や労働問題を取り扱う弁護士などがある。

長年働いてきた職場なのに、有期雇用だからといって突然契約を打ち切られると、経済的にも生活に影響があり、とてもつらいことですよね。

雇止めにあったからといって、全ての場合でそれが有効なわけではありません。

ここまででご説明したように、雇止めは自由にできるわけではなく、雇止め法理による制限があります。

雇止めにあった場合には、すぐに弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。