子どもがいない夫婦の相続では、気を付けなければならない、意外な法律の落とし穴があります。

「夫(妻)に全財産を残したい」という夫婦は少なくありません。

しかし、親、兄弟姉妹や甥姪が存命の場合、配偶者が全財産を相続できるとは限りません。

例えば、親がいれば親と配偶者が相続人となり、親が他界して兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。兄弟姉妹が他界していれば、その子どもである甥や姪と配偶者が相続人となります。

子どもがいない夫婦で、残された配偶者に少しでも多くの財産を残したいと思うのであれば、遺言を残した方がいいでしょう。

ここを押さえればOK!

例えば、親が健在であれば親と配偶者が相続し、親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹と配偶者が相続します。

配偶者と家族の相続トラブルを避けるためには、遺言を残すことが重要です。

遺言書を作成することで、法律上の相続分よりも配偶者の相続分を増やすことができます。ただし、親が有する遺留分に配慮する必要があるでしょう。

また、配偶者に生前贈与を行うことも有効な対策です。贈与税の基礎控除額を利用し、贈与税がかからない範囲で財産を贈与することができます。さらに、生命保険の受取人を配偶者に指定することで、配偶者は相続財産とは別に保険金を受け取ることが可能です。生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、非課税枠内であれば課税されません。

生前の相続対策は、法定相続人の確認や有効な遺言書の作成などが必要です。1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

遺言・遺産相続に関する無料相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

子どもがいない夫婦はどれくらいいる?

現代の日本において、子どもを持たない選択をする夫婦は増加しているようです。

結婚持続年数15~19年の夫婦について、子どもがいない割合は、1977年は3%でしたが、2021年は7.7%まで増加しています。

結婚持続年数がより短く、選択的に子どもを設けていない夫婦がいることも踏まえれば、子なし夫婦の割合はより高くなると考えられます。

参考:第16回出生動向基本調査第Ⅱ部夫婦調査の結果P56|国立社会保障・人口問題研究所

子どもを持たない理由

子どもを持たない理由は、次のように、身体的な理由から経済的な理由まで様々です。

- 欲しいけどもできない

- 健康上の理由

- 高齢で出産するのは不安

- 子育てにお金がかかりすぎる

- 仕事に差し支える

- 自分や夫婦の生活を大切にしたい など

子どもがいない夫婦が増える中、「夫婦のみの家族の相続はどうなるんだろう?」と疑問に思う方も増えています。

子どもがいない夫婦の相続人は配偶者だけではない

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者が、その遺産をすべて相続するとは限りません。

他の家族も相続人となり、遺産を相続する可能性があります。

遺言などで生前対策をしない場合には、民法に定められた法定相続人全員で、同じく民法に定められた遺産の法定相続分を基本に、遺産の分け方を話し合う必要があるのです。

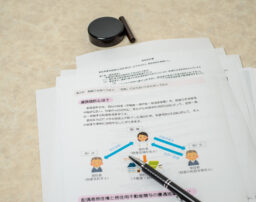

子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、誰が相続人になるのかケース別に説明します。

(1)配偶者のみが相続人になるケース

子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者は必ず相続人になります。

亡くなった方(被相続人)の両親、祖父母が亡くなっており、兄弟姉妹がいない場合には、他の法定相続人はなく、配偶者のみが相続人となり、全ての遺産を相続します。

(2)配偶者と親が相続人になるケース

子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、被相続人の親が健在だと、配偶者と被相続人の親が相続人となります。被相続人の両親が亡くなっており、祖父母が健在だと、配偶者と被相続人の祖父母が相続人となります。

配偶者の法定相続分は相続財産の3分の2、親(祖父母)の法定相続分は3分の1です。両親(祖父母)がともに健在の場合、3分の1をさらに分け合うので、6分の1ずつになります。

生前対策を行わない限り、親が遠方に住んでいたり、疎遠だったり、事実上絶縁していたりする場合でもこの法定相続分は変わりません。

法定相続人全員で、法定相続分を基礎として、相続財産をどう分けるかについて話し合って決める必要があります。

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース

被相続人の親(祖父母)がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

この場合の配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。

兄弟姉妹が多数いる場合、4分の1をさらに兄弟姉妹で分け合うことになります。

例えば兄弟姉妹が2人いる場合には、8分の1ずつになります。

(4)配偶者と甥・姪が相続人になるケース

被相続人の親(祖父母)も兄弟姉妹も亡くなっていて、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が健在の場合には、甥や姪が相続人となります。

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、甥姪が4分の1です。甥姪が複数人いる場合には、4分の1をさらに分け合うことになります。

子どもがいない夫婦のための効果的な相続対策

このように、子どもがいない夫婦では、配偶者だけでなく、被相続人の親や兄弟姉妹、甥姪が相続人となるケースがあります。

疎遠な親族が法定相続人となると、なかなか話し合い自体が進まなかったりして、相続手続きが滞るおそれがあります。

また、相続財産に価値のある不動産がある場合、話し合いで配偶者が不動産を相続できることになったとしても、他の相続人が預金を相続することで、配偶者に十分な生活資金を残せないおそれもあります。

そのような事態を避けるために、生前にできる対策を説明します。

(1)遺言書作成で相続分を指定する

遺言書を作成すれば、法律上定められた相続分よりも、遺言の内容が優先されます。

遺言書の種類には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言は紙とペンがあれば自分で作成することが可能です。

ただし、有効な遺言である必要があります。遺言書作成には、細かい法律上のルールがあり、一つ一つしっかり守って作成しなければ無効になるリスクがありますので、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

自筆証書遺言の書き方やルールについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

遺留分に配慮する

一定の範囲の法定相続人には、遺言でも奪う事のできない、最低限の遺産の取り分=遺留分が法律上認められています。

父母が健在の場合、父母には遺留分があります。

「配偶者に遺産をすべて残す」という遺言を残したとしても、父母が遺留分を主張し、配偶者とトラブルになるかもしれません。

父母が遺留分を主張することが想定される場合には、あらかじめ遺留分に配慮し、遺留分相当分の財産を父母に残す旨の遺言を残したり、生前に「配偶者に全財産を残したい」と両親に伝えて理解を求めたりするなどの対策が必要です。

一方で、兄弟姉妹と甥姪に遺留分はありません。

財産をすべて配偶者に残す旨の遺言を残せば、配偶者が遺産をすべて相続し、兄弟姉妹・甥姪が遺産について遺留分を主張することはできません。

遺留分について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

(2)配偶者に生前贈与する

相続開始前に、配偶者に財産を贈与すれば、配偶者に確実に財産を引き継がせることができます。

ただし、贈与すると、金額によっては、贈与を受けた人が贈与税を支払う必要があります。

1年間贈与した合計額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

夫婦間の贈与であっても、「生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」であれば、贈与税はかかりません。しかし、生活費としては過大であったり、単なる金銭贈与だったりすると、贈与税がかかることがあります。

参考:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm)

また、婚姻期間が20年を超える夫婦間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を購入するための金銭を贈与するときには、基礎控除額110万円の他に最高2000万円まで配偶者控除されるという特例があります。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm)

税金の計算や特例は複雑で、頻繁に改正されることがあります。

生前贈与するにあたっては、遺産の生前対策を扱っている弁護士や税理士に相談するようにしましょう。

また、相続税対策のために生前贈与をお考えの方も、弁護士や税理士への相談をお勧めします。

相続税対策のための生前贈与について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

(3)生命保険の受取人を配偶者にする

生命保険の死亡保険金は、相続財産とは異なり、受取人固有の財産とみなされます。

したがって、受取人を配偶者としておけば、配偶者は相続財産とは別に、生命保険金を受け取ることができます。

亡くなった方が契約者・被保険者で、受取人の指定された生命保険金は、民法上は相続財産になりませんが、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

非課税枠は500万円×法定相続人の数ですので、この範囲内であれば、配偶者が死亡保険金を受け取っても相続税の対象にはなりません。

また、相続税には配偶者の税額軽減があります。1億6000万円又は法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されません。

子どもがいない夫婦の相続に関するよくある疑問(Q&A)

子どもがいない夫婦の相続に関して、よくある疑問に回答します。

(1)配偶者に全財産を残すという遺言は可能ですか?

法律上可能ですが、他の法定相続人の遺留分を考慮する必要があります。

全財産を配偶者に残す場合、遺留分を侵害していないかどうかを確認し、法定相続人が遺留分請求しそうであれば、遺留分に配慮した遺言内容とするか、生前に説明して理解を求めることが望ましいです。

(2)内縁(事実婚)のパートナーは相続できますか?

内縁(事実婚)の配偶者は、法定相続人ではありません。したがって、遺言を残さなければ、配偶者が遺産に対して主張できる権利は基本的にありません。

内縁のパートナーに財産を残すためには、遺言で明確に分け与えたい財産を指定して遺贈したり、生前贈与をしたりして事前に対策する必要があるでしょう。

相続の他、事実婚と法律婚の違いについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)遺産が5000万円なら相続税はいくらですか?

相続税の税率は、相続人ごとに定められ、10%~55%です。

ただ、遺産総額にこの税率を掛け合わせて計算すればいいわけではなく、複雑な計算を伴います。

まず、生前贈与などを考慮して遺産額を算出し、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。その後、相続人の法定相続分を掛けて取得金額を算出します。そして、取得金額に税率を掛け、控除額を差し引きます。

最後に、相続税の総額に実際に取得した財産割合を掛けて、税額控除・特例があれば差し引いたうえで、納税額を算出します。

例えば配偶者のみが相続人の場合、1億6000万円又は法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからないという相続税の軽減措置がありますので、遺産の5000万円に相続税はかかりません。

相続税がどれくらいかかるかは、法定相続人の数や生前の贈与状況などを考慮した複雑な計算が必要です。具体的ケースにおける相続税の計算は、生前対策を行っている弁護士や税理士に相談する事をお勧めします。

【まとめ】子どもがいないご夫婦は早めの相続対策が配偶者と家族の平和を守る

子どもがいないご夫婦が相続対策を行うにあたっては、まず、配偶者以外の法定相続人がいるかどうかの確認から始まります。

法定相続人を確認したうえで、どのように分けるのかを考えます。

「財産の分け方について相談したい」「遺留分に配慮した遺言を残したいが、書き方が分からない」など、悩まれることもあるかもしれません。

相続の生前対策のお悩みは、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。