交通事故によって、股関節やひざ関節、足首といった足の関節が曲がらなくなってしまった場合、後遺症の慰謝料がもらえる可能性があります。

しかし、同じケガでも、慰謝料の金額が人によって大きく違うことをご存知でしょうか。

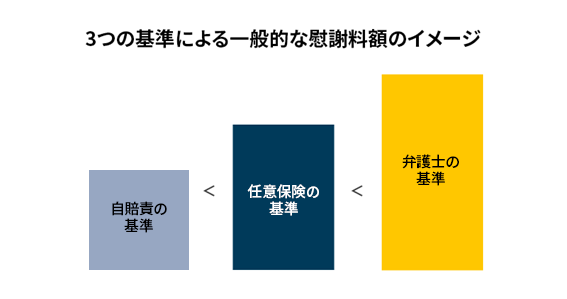

なぜなら慰謝料額をどのように計算するかで金額が大きく変わってくるからです。

このコラムでは、下肢の関節が曲がらなくなる「下肢機能障害」に焦点を当て、受け取れる可能性のある後遺症慰謝料の相場や、慰謝料額を左右する3つの算定基準を解説します。さらに、後遺障害の等級認定の基準や、等級認定を受けるために必要な検査、申請のポイントについても詳しく解説します。

ここを押さえればOK!

慰謝料の金額は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」という3つの算定基準によって大きく変わり、特に弁護士の基準は、自賠責の基準と比較して2倍以上高額になることもあります。例えば、後遺障害12級7号では自賠責の基準で94万円、弁護士の基準では290万円が相場です。

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」の2種類があります。被害者請求は手間がかかるものの、提出資料を自分で選べるため、有利な認定につながる可能性があります。交通事故の被害に遭い、後遺症にお悩みの方はアディーレへご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

受けとれる可能性のある後遺症慰謝料の相場とは

股関節・ひざ関節・足首の関節といった足の関節が曲がらない場合(下肢機能障害の場合)に受けとれる後遺症慰謝料の相場について知っておきましょう。

後遺症慰謝料の相場を知るにあたっては、3つの慰謝料の基準について知っておく必要があります。なぜなら、どの基準を使うかによって後遺症慰謝料の相場は大きく変わってくるからです。慰謝料の金額(相場)を決める基準は、次の3つです。

【慰謝料の3つの算定基準】

- 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準

- 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準

- 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

実際、股関節・ひざ関節・足首の関節が曲がらないこと(下肢機能障害)が後遺障害と認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみると、下の表のようになります。

| 等級 | 自賠責基準(※) | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級6号 | 1150万円 | 2800万円 |

| 5級7号 | 618万円 | 1400万円 |

| 6級7号 | 512万円 | 1180万円 |

| 8級7号 | 331万円 | 830万円 |

| 10級11号 | 190万円 | 550万円 |

| 12級7号 | 94万円 | 290万円 |

(※)2020年4月1日以降に起きた事故の場合

この表のとおり、保険会社が提示する金額よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼することがおすすめです。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかありません。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない姿勢で交渉に臨むため、加害者側の保険会社も弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談に応じることが期待できます。

あなたが受け取れる慰謝料額とは|計算機でチェック

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額(弁護士の基準)を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

「下肢機能障害」とは

股関節・ひざ関節・足首の関節に異常が生じることを「下肢機能障害」といいます。

ここでは、「下肢機能障害」について説明します。

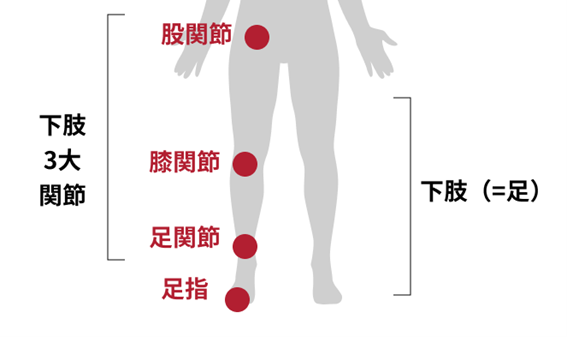

(1)下肢とは

下肢とは、股関節・膝(ひざ)関節・足関節(=足首)と、足指までを含めた部分をいいます。私たちが普段「足」と呼んでいる部分です。

後遺障害等級認定(後述します)においては、股関節・膝関節・足関節をまとめて特に「下肢3大関節」と呼びます。

【下肢と下肢3大関節】

(2)機能障害とは

下肢(足)の後遺障害の種類には、主に「欠損障害」・「変形障害」・「短縮障害」・「機能障害」の4つの障害があります。

- 欠損障害:下肢の一部分を失ったことによる障害

- 変形障害:下肢の骨折や脱臼により、骨や関節が変形してしまうことによる障害

- 短縮障害:下肢の骨折などが原因で、足の長さが短くなってしまう障害

- 機能障害:関節の可動域(=動く範囲)が制限され、動きが悪くなることによる障害

下肢機能障害で認定される後遺障害等級とその認定基準とは

次に、股関節・ひざ関節・足首の関節が曲がらなくなった場合(下肢機能障害の場合)に、認定される可能性がある後遺障害等級とその認定基準について説明します。

(1)後遺障害等級認定とは

交通事故で後遺症が残った場合、所定の機関(損害保険料率算出機構など)に申請をすることにより、後遺障害の認定を受けることができます。

後遺障害は、症状の部位や程度などによって、1~14級(および、要介護1級・2級)の等級に分類されます。

1級の症状がもっとも重く、症状が軽くなるに従って2級、3級…と等級が下がっていきます。認定される後遺障害等級が上位になるほど、加害者に対して請求できる慰謝料なども高額になります。

(2)下肢機能障害で認定される後遺障害等級とは

次に、下肢機能障害で認定される可能性がある後遺障害等級とその認定基準について説明します。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

それぞれ具体的に説明します。

(2-1)1級6号 両下肢の用を全廃したもの

左右両足について「両下肢の用を全廃したもの」は後遺障害1級6号に認定されます。

| 下肢の用を全廃したもの | 下肢の3大関節(股関節・ひざ関節・足首の関節)のすべてが強直(※)した状態。 3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものも含む。 (※)強直:関節が完全に動かない、またはこれに近い状態(原則として健側(=正常な側)の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているもの) |

(2-2)5級7号 1下肢の用を全廃したもの

右足または左足のいずれか一方の足において、「下肢の用を全廃したもの」は後遺障害5級7号に認定されます。

「下肢の用を全廃したもの」の意味は、後遺障害1級6号の意味と同様です。

(2-3)6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

右足または左足のいずれかの足において、3大関節(股関節・ひざ関節・足首の関節)のうち2関節について「関節の用を廃したもの」は後遺障害6級7号に認定されます。

| 関節の用を廃したもの | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア 関節が強直したもの イ 関節の完全弛緩性麻痺(※)またはこれに近い状態(※)にあるもの ウ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの (※)完全弛緩性麻痺:体を動かそうとしても筋肉を動かせず、常にだらんとした状態 (※)これに近い状態:外から力を加えると動くものの、自力では関節の可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の10%程度以下となったもの |

「関節の用を全廃したもの」の意味は、他の等級においても同様です。

(2-4)8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

左右いずれかの足の3大関節(股関節・ひざ関節・足首の関節)のうち1つの関節について「関節の用を廃したもの」は、後遺障害8級7号に認定されます。

「関節の用を廃したもの」の意味は後遺障害6級7号と同様です。

(2-5)10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

左右いずれかの足の3大関節(股関節・ひざ関節・足首の関節)のうち1つの関節について「関節の機能に著しい障害を残すもの」は後遺障害10級11号に認定されます。

| 関節の機能に著しい障害を残すもの | 次のいずれかの状態をいいます。 ア 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの イ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの |

(2-6)12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

左右いずれかの足の3大関節(股関節・ひざ関節・足首の関節)のうち1つの関節において「関節の機能に障害を残すもの」は、後遺障害12級7号に認定されます。

| 関節の機能に障害を残すもの | 関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの |

下肢機能障害の後遺障害等級認定に必要な検査とは?

股関節・ひざ関節・足首の関節が曲がらない場合(下肢機能障害の場合)、後遺障害等級の認定を受けるためには、関節がどれくらい曲がるのか(関節の可動域)について検査しなければなりません。

関節の機能障害の検査は、関節の可動域を測定し、健側(=正常な側)の可動域または参考可動域の角度と比較することによって評価します。

原則として他動運動(=医師が外部から力を加えて動かす)により測定しますが、他動運動による測定が適切でないものについては、自動運動(=自力で動かす)による測定値を参考にします。そして、測定の対象となる運動には主要運動と参考運動がありますが、関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域制限の程度によって評価します。

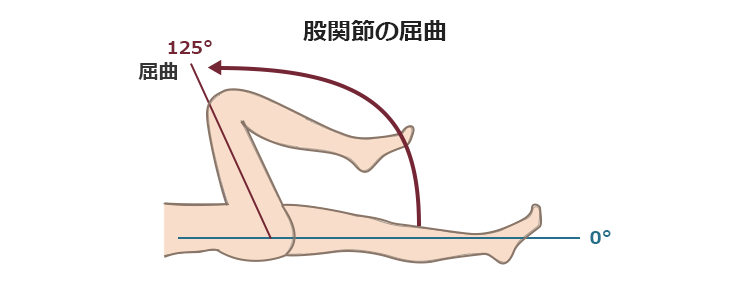

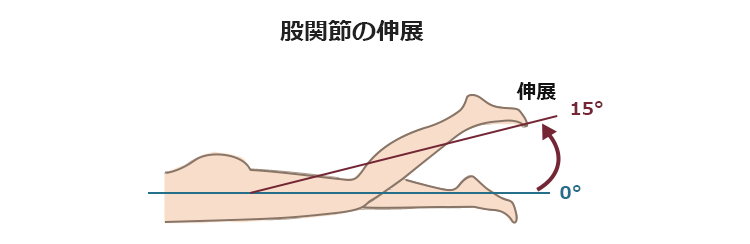

(1)股関節の可動域測定

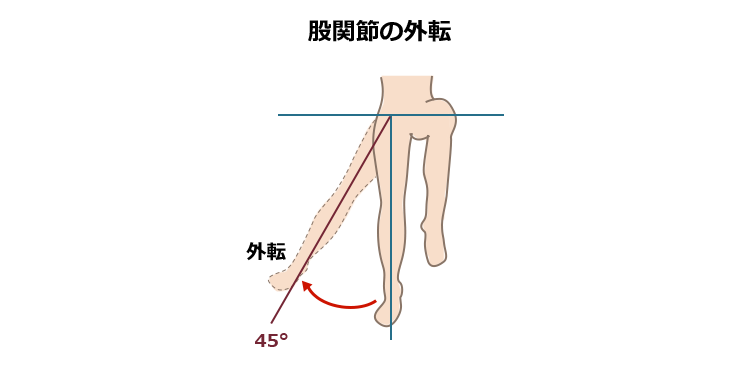

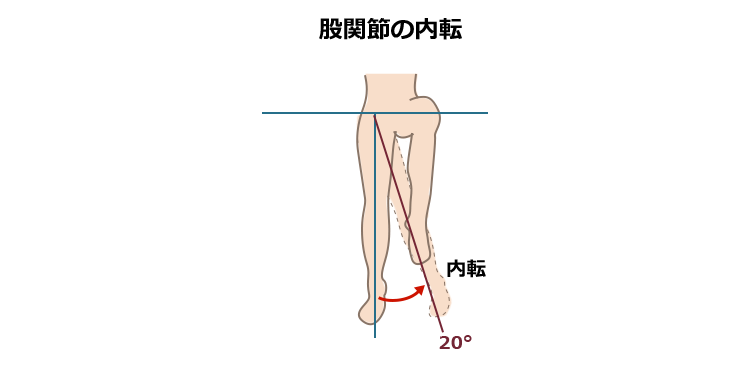

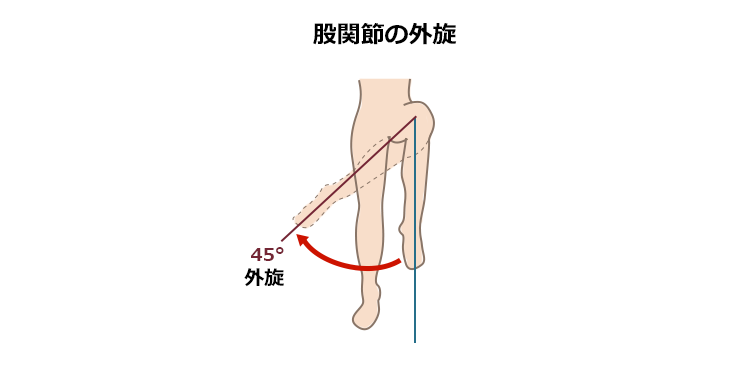

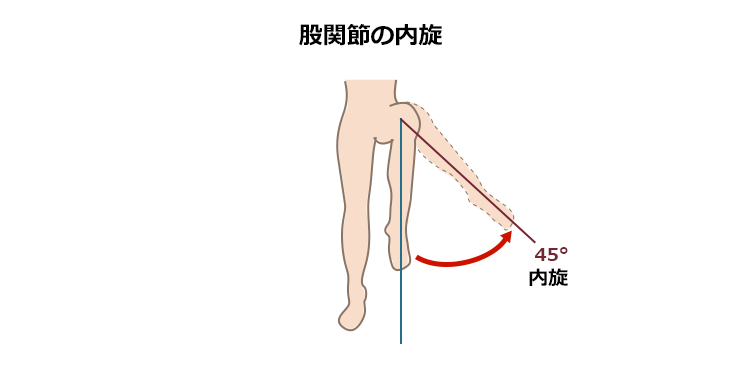

股関節は、「屈曲・伸展」と「外転・内転」が主要運動、「伸展」と「外旋・内旋」が参考運動となります。いずれも合計値で評価します。

【屈曲・伸展】

【外転・内転】

【外旋・内旋】

【股関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 屈曲 | 伸展 | 外転 | 内転 | 外旋 | 内旋 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 125 | 15 | 45 | 20 | 45 | 45 |

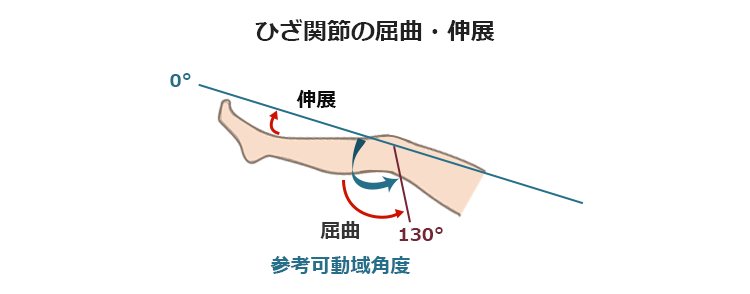

(2)ひざ関節の可動域測定

ひざ関節は、「屈曲・伸展」が主要運動となります。「屈曲・伸展」の合計値で評価します。なお、膝関節には参考運動はありません。

【膝関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 屈曲 | 伸展 |

|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 130 | 0 |

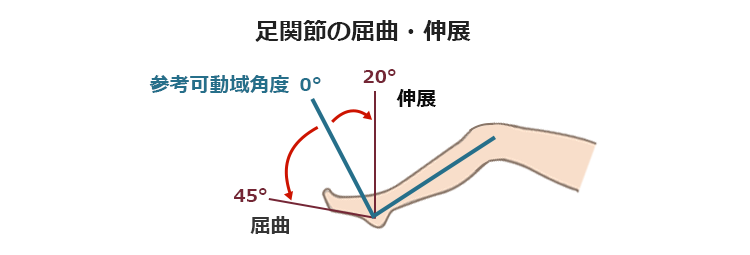

(3)足首の関節

足首の関節は、「屈曲(底屈)・伸展(背屈)」が主要運動となります。「屈曲・伸展」の合計値で評価します。なお、足首の関節には参考運動はありません。

【足関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 屈曲(底屈) | 伸展(背屈) |

|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 45 | 20 |

可動域の測定は、医師による他動運動で行われますが、患者が痛みを訴えた場合、どの程度力を加えるか個人差が生じてしまうため、無条件に可動域測定の結果を信用することが出来ないケースもあります。そのため、後遺障害として認定されるためには可動域制限が生じることを合理的に説明できる具体的なケガの状況(骨折部の癒合不良や関節面の不正など)も必要となります。

下肢機能障害で後遺障害等級認定を受けるための3つのポイント

交通事故により股関節・ひざ関節・足首の関節が曲がらない場合(下肢機能障害の場合)に、で後遺障害認定を受ける3つのポイントを説明します。

(1)専門医に受診し、早めに検査を受ける

交通事故による後遺症について後遺障害認定を受けるためには、その後遺症が交通事故によって生じたものであるということを証明することが必要になります。

交通事故と検査の間で期間があいてしまうと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまいます。股関節・ひざ関節・足首の関節が曲がらない場合には、レントゲンやCT、MRIといった精密検査を、事故後すみやかに受けるようにしましょう。

(2)漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定は書類審査のため、後遺障害診断書の内容が認定の可否を左右するため、漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

医師に自覚症状を具体的、かつ正確に答え、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。また、後遺障害診断書の記載漏れを防ぐためにも、日頃から医師とコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことも大切です。

(3)後遺障害等級認定の申請を自分で行う

後遺障害等級の認定申請には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は提出する資料を被害者自身が選ぶことができず、後遺障害等級の認定が不利なものになってしまうことがあります。一方、「被害者請求」は、被害者の負担になりますが、提出する資料を選ぶことができるため、後遺障害等級の認定が有利になる可能性があります。

後遺障害等級認定について不安がある方は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、後遺障害診断書の内容をチェックしたり、受けるべき検査・資料収集のアドバイスをしたりします。弁護士がアドバイスすることで、後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。

【まとめ】交通事故で足の関節が曲がらない場合は後遺障害1~12級に認定される可能性あり

交通事故で股関節やひざ関節、足首などの足の関節が曲がらなくなった場合、「下肢機能障害」として後遺障害1級から12級に認定される可能性があります。

後遺症慰謝料の金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの算定基準によって大きく変わり、弁護士基準を用いることでより高額な慰謝料を得られる可能性が高まります。

後遺障害の等級認定を受けるためには、専門医による検査や、後遺障害診断書に不備がないようにすること、そして被害者自身が申請する「被害者請求」が重要なポイントとなります。後遺障害の等級認定や慰謝料請求に不安がある方は、弁護士に相談することで、適正な等級認定や慰謝料額の獲得が期待できます。

交通事故に遭われて後遺症にお悩みの方は、ぜひ一度、アディーレ法律事務所にご相談ください。