交通事故で足の切断を余儀なくされる場合があります。そして、交通事故により足の切断となった場合には、後遺障害1級・2級・4級・5級・7級・8級・9級・10級・12級・13級の等級が認定される可能性があります。

足の切断で後遺障害が認定された場合、後遺症慰謝料を請求できます。

後遺症慰謝料の目安は次のようになります(弁護士の基準による慰謝料の目安)。

- 後遺障害1級:2800万円

- 後遺障害2級:2370万円

- 後遺障害4級:1670万円

- 後遺障害5級:1400万円

- 後遺障害7級:1000万円

- 後遺障害8級:830万円

- 後遺障害9級:690万円

- 後遺障害10級:550万円

- 後遺障害12級:290万円

- 後遺障害13級:180万円

足の切断は、日常生活にも大きな影響を与える後遺障害です。適切な賠償金を受け取るためにも、被害者側が慰謝料や賠償金の考え方や請求方法についてきちんと理解しておくことが必要です。

この記事では、

- 交通事故で足を切断した場合の後遺障害等級

- 交通事故で足を切断した場合の慰謝料の相場

- その他の賠償金

について、弁護士が詳しく解説します。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

足を切断した場合に認定される可能性のある後遺障害等級とは?

「後遺障害等級」とは、後遺障害の内容に応じて、1~14級に分けられます。重篤なものが1級、軽いとされるものが14級になります。

そして、後遺障害等級は、後遺障害に対する慰謝料額(後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金額)の基準にもなります。後遺障害等級に応じて金額の相場(目安)が決められることになるのです。

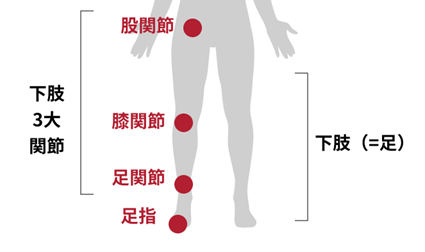

交通事故で足を切断した場合、「下肢の障害」の「欠損障害」に該当し、「欠損障害」は、どの部位を切断したかによって後遺障害等級が変わります。

例えば、膝関節よりも上の部位なのか、足関節よりも上の部位なのかなどによって変わってきます。

どの部位を切断したかをパターンに分けて、詳しく説明します。

(1)膝関節より上の部位の切断

「膝関節より上の部位の切断」とは、具体的には、次のことをいいます。

- 股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの

- 股関節と膝関節との間において切断したもの

- 膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

失ったのが片足か両足かによって、認定される後遺障害等級が変わります。

| 等級(別表第二) | 認定基準 |

|---|---|

| 第1級5号 | 「両下肢(両足)をひざ関節以上で失ったもの」 |

| 第4級5号 | 「1下肢(片足)をひざ関節以上で失ったもの」 |

(2)足関節より上の部位の切断

「足関節より上の部位の切断」とは、具体的には、次のことを言います。

- 膝関節と足関節との間で切断したもの

- 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

失ったのが片足か両足かによって、認定される後遺障害等級が変わります。

| 等級(別表第二) | 認定基準 |

|---|---|

| 第2級4号 | 「両下肢(両足)を足関節以上で失ったもの」 |

| 第5級5号 | 「1下肢(片足)を足関節以上で失ったもの」 |

(3)中足指節関節(リスフラン関節)より上の部位の切断

「中足指関節(リスフラン関節)」とは、いわゆる足指の付け根にある関節のことをいいます。

そして、「中足指関節(リスフラン関節)より上の部位の切断」とは、次のことをいいます。

- 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの

- リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

失ったのが片足か両足かによって、認定される後遺障害等級が変わります。

| 等級(別表第二) | 認定基準 |

|---|---|

| 第4級7号 | 「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」 |

| 第7級8号 | 「1足(片足)をリスフラン関節以上で失ったもの」 |

(4)足指の切断

「足指の切断」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には中足指関節から失ったものをいいます。

どの指を失ったか、また、失った足指の本数によって、認定される後遺障害等級が変わります。

| 等級(別表第二) | 認定基準 |

|---|---|

| 第5級8号 | 「両足の足指の全部を失ったもの」 |

| 第8級10号 | 「1足(片足)の足指の全部を失ったもの」 |

| 第9級14号 | 「1足(片足)の第1の足指(親指)を含み2(本)以上の足指を失ったもの」 |

| 第10級9号 | 「1足(片足)の第1の足指(親指)又は他の4(本)の足指を失ったもの」 |

| 第12級11号 | 「1足(片足)の第2の足指(人差し指)を失ったもの、 第2の足指(人差し指)を含み2(本)の足指を失ったもの又は第3の足指(中指)以下の3(本)の足指を失ったもの」 |

| 第13級9号 | 「1足の第3の足指(中指)以下の1(本)又は2(本)の足指を失ったもの」 |

交通事故により足を切断した場合の慰謝料の内訳とは

「慰謝料」とは、相手からの加害行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したものです。不法行為(民法709条)に基づく賠償金として位置づけられています。

被害者は人身事故によって受けた精神的苦痛に対して、治療費などとは別に慰謝料を加害者に請求することができます。

※物損部分に関しては、通常はこのような精神的苦痛は発生しないと考えられていますので、原則として慰謝料は認められません。

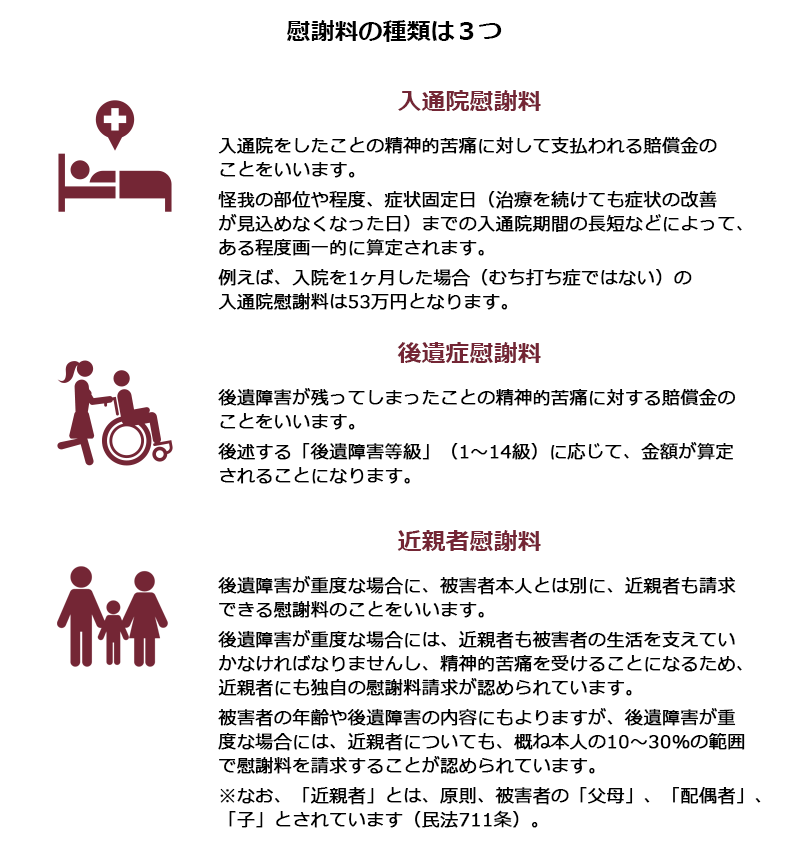

交通事故で足を切断した場合の慰謝料としては、次の3つの慰謝料が挙げられます。

- 入通院慰謝料(障害慰謝料)

- 後遺症慰謝料

- 近親者に対して支払われる近親者慰謝料

交通事故における慰謝料の相場や計算方法、請求手順についてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

足の切断によって受けとれる後遺症慰謝料の相場とは

では、足の切断が後遺障害として認められた場合の後遺症慰謝料の相場はいくらぐらいになるのでしょうか?

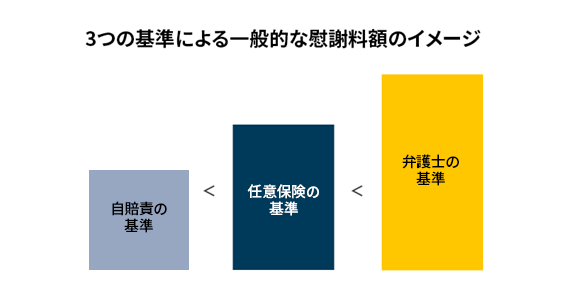

まず、後遺症慰謝料の相場について知る前に、後遺症慰謝料の金額を決める3つの基準について知る必要があります。

なぜなら、どの基準を利用するかによって相場は大きく変わってくるからです。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準は、次の3つです。

| 慰謝料算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準を金額(目安)の順に並べると、次のようになることが一般的です(一部例外あり)。

このように、同じ後遺障害であったとしても、どの基準を適用するかによって、慰謝料の金額は大きく変わることがあります。

実際、足の切断での後遺症慰謝料の相場は、次のようになっています。

| 等級(別表第二) | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |

| 2級 | 998万円 | 2370万円 |

| 4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

この表のとおり、保険会社が提示する金額よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。つまり、弁護士の基準を使うことにより後遺症慰謝料の増額が期待できます。

弁護士の基準を使って後遺症慰謝料を請求するためには、弁護士へ依頼を検討ください。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額になりやすい弁護士の基準を利用して算定した後遺症慰謝料を請求しますので、弁護士の基準に近づけた形での示談が期待できます。

慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金の内訳とは

交通事故で足を切断した場合は、慰謝料だけでなく、休業損害など、他にも賠償金を請求することができます。

ここで、慰謝料以外の賠償金の内訳について説明します。

- 積極損害

- 治療関係費

- 付添看護費

- 将来介護費

- 雑費

- 交通費

- 家や自動車などの改造費

- 装具代

- 消極損害

- 休業損害

- 逸失利益

積極損害と消極損害に分けて説明します。

(1)積極損害

「積極損害」とは、その事故によって生じた治療費など実費(将来に必要となる費用も含む)に対して支払われる賠償金のことをいいます。

(1-1)治療関係費

治療費に関しては、必要かつ相当な範囲で賠償金が支払われます。

医師の指示があるなど症状により有効、かつ、相当な場合には、柔道整復やマッサージ代についても認められます。

将来の手術費・治療費についても、必要な範囲内で、見積金額を治療関係費として含めることもできます。

(1-2)付添看護費

医師の指示または怪我の程度、被害者の年齢などにより必要があれば介護ヘルパーなど職業付添人の費用の分については実費全額、近親者の看護には1日につき6500円が「付添看護費」として認められます(弁護士の基準)。

もっとも、怪我の程度、被害者が幼児や児童などの場合には、10~30%の範囲で増額が認められることもあります。

(1-3)将来介護費

将来介護費は、怪我の程度、医師の指示などにより必要な限りで認められます。

介護ヘルパーなどの費用については実費全額、近親者が介護した場合は1日につき8000円が認められます(弁護士の基準)。

もっとも、怪我の症状や介護状況によって増減する場合があります。

(1-4)雑費

入院すると、例えば、身の回りの物など日用雑貨が必要となることがあります。

このため、入院1日につき1500円が入院雑費として認められています(弁護士の基準)。

(1-5)交通費

通院交通費については、実費相当額の範囲で認められます。

症状の程度によりタクシー利用が必要となれば、タクシー料金、そうでなければ公共交通機関の料金となります。また、自家用車を利用した場合は、その実費相当額となります。

近親者が介護のための病院に通院した交通費のついても認められます。

(1-6)家や自動車などの改造費

怪我の程度、内容、後遺症の症状によっては、自宅や自動車の改造が必要なことがあります。車椅子での移動が可能なように、ドアの間口を広げたり、段差をなくしたりするということが考えられます。また、車椅子や義足なしで移動できるように手すりやエレベーターの設置などが考えられます。

このような場合、家や自動車などの改造費については、必要かつ相当の範囲で認められます。

(1-7)装具代・器具代

装具・器具とは、例えば、義足・車椅子・電動ベッド・歩行訓練器などが挙げられます。

装具代・器具代については、必要の限りで認められます。

※器具・装具については、長年使っていると、新しい器具や装具を作り直すことがあります。このような場合も見越して、器具や装具を作り直す費用についても賠償金として含むことも出来ます。

上記項目の中で、特に、「将来介護費」、「家や自動車などの改造費用」、「装具代・器具代」について、本当に必要といえるのか、金額が過剰ではないかなど、加害者側と交渉が難航することがよくあります。交渉では、どうしてこの費用が必要となるのか、費用額の算定根拠などを、丁寧にかつ根気よく、説明し、説得する必要があります。

(2)消極損害

「消極損害」とは、その交通事故がなければ、得られたはずの利益に対して支払われる賠償金のことをいいます。

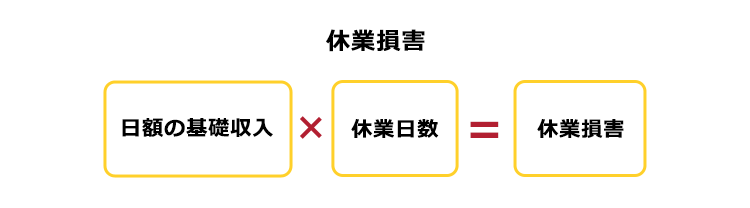

(2-1)休業損害

「休業損害」とは、治癒あるいは症状が固定するまでの間、交通事故で怪我をしたことにより、働くことができず収入が減少することにより発生した損害をいいます。

さらに、被害者の介護のため、被害者の近親者が仕事を休業したという場合でも、近親者につき休業損害が認められることがあります。

休業損害については次の計算式で算出されます。

- 休業日数については、治療期間内で、実際に休業した日数のうち、障害の内容・程度、治療過程、被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。

必ずしも休んだ日数=休業日数とはなりません。

- 日額の基礎収入は、被害者が給与所得者である場合、事故前の3ヶ月分の給与の合計額、または事故前1年の給与総額を、それぞれ90日または365日で割ったものです。

※家事従事者についても、女性労働者の全年齢平均の賃金額(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額)を基礎として、休業損害が認められます。

(2-2)逸失利益

「逸失利益」とは、本来であれば得られるべきであるにもかかわらず、得られなかった利益のことをいいます。

つまり、交通事故で後遺障害が残らなければ、将来働いて得られたはずの収入や利益のことをいいます。

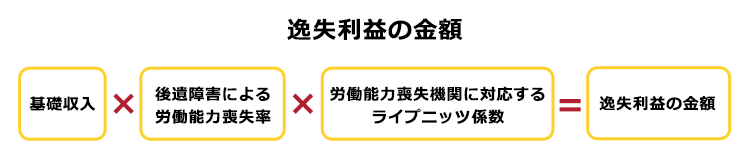

逸失利益は、次の計算式で算出されます。

順番に説明します。

- 「基礎収入」とは、原則として、交通事故前の現実の収入(専業主婦の場合は、女性労働者の全年齢平均の賃金額などによって計算します)のことをいいます。

- 「労働能力喪失率」は、労働能力の低下の程度のことをいいます。

後遺障害によって、どれくらいの労働能力が失われたかを示すもので、後遺等級に応じて定められています。

| 1級 | 2級 | 4級 | 5級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 12級 | 13級 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 100% | 100% | 92% | 79% | 56% | 45% | 35% | 27% | 14% | 9% |

もっとも、後遺障害の部位・程度・仕事への影響などを総合考慮した結果によって労働能力喪失率がそのまま認められない場合もあります。

- 労働喪失期間に対応するライプニッツ係数

「労働喪失期間」とは、症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込めなくなった日)から労働能力が制限される期間のことをいいます。一般的には、67歳まで就労が可能であると考えられており、症状固定日から67歳までの期間となります。

そして、「ライプニッツ係数」とは、中間利息控除した係数のことをいいます。本来であれば、67歳まで働いて順次受け取るはずであったものを、一括で受け取ることになりますので、加害者は本来払う時点まで現金を保有し利息を得られた分について損をし、逆に被害者は得をすることになります。

そこで、この不公平を修正するために用いられているのが、一括で受け取る一 括利益から中間利息を控除することになるのです。

逸失利益、逸失利益の計算方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

将来を見据えて適切な損害賠償を受けるための2つのポイント

足の切断について賠償金を増額するためには、次の2点が重要となります。

- 基本的に、「弁護士の基準」によって賠償金の金額を算定すること

- 加害者側に対して、丁寧に、根気よく算定根拠を説明して交渉に臨むこと

足の切断といった大怪我となった場合、当然賠償金の金額も高額となりますが、その分、加害者側は少しでも賠償金の金額を抑えようと交渉が難航することがあります。

その際には、交渉の過程において、加害者側に対し、どのようにして賠償金の請求金額を算定したのか、算定根拠を丁寧に、根気よく説明する必要があります。そのためには、賠償金の算定根拠についてきちんとした理解が必要となり、専門的な知識が必要となります。

そのため、適正な賠償金を得るためには、交通問題に詳しい弁護士に相談するのをおすすめします。

【まとめ】足を切断した場合には後遺障害認定を受け、適切な額の後遺症慰謝料の受け取りを!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 足を切断した場合に認定される可能性ある後遺障害等級

【膝関節より上の部位の切断】

- 第1級5号「両下肢(両足)をひざ関節以上で失ったもの」

- 第4級5号「1下肢(片足)をひざ関節以上で失ったもの」

【足関節より上の部位の切断】

- 第2級4号「両下肢(両足)を足関節以上で失ったもの」

- 第5級5号「1下肢(片足)を足関節以上で失ったもの」

【中足指節関節(リスフラン関節)より上の部位の切断】

- 第4級7号「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」

- 第7級8号「1足(片足)をリスフラン関節以上で失ったもの」

【足指の切断】

- 第5級8号「両足の足指の全部を失ったもの」

- 第8級10号「1足(片足)の足指の全部を失ったもの」

- 第9級14号「1足(片足)の第1の足指(親指)を含み2(本)以上の足指を失ったもの」

- 第10級9号「1足(片足)の第1の足指(親指)又は他の4(本)の足指を失ったもの」

- 第12級11号「1足(片足)の第2の足指(人差し指)を失ったもの、

第2の足指(人差し指)を含み2(本)の足指を失ったもの又は第3の足指(中指)以下の3(本)の足指を失ったもの」 - 第13級9号「1足の第3の足指(中指)以下の1(本)又は2(本)の足指を失ったもの」

- 足を切断し、後遺障害認定を受けた場合治療費の他、後遺症慰謝料や逸失利益が請求できる可能性がある。

- 被害者が適切な賠償を受けるためには、被害者にとって通常は一番有利となりやすい裁判所基準(弁護士基準)で計算されることがポイント。

足の切断といった重い後遺障害が発生する事故の場合、様々な項目において賠償金が発生し、賠償金の総額を算定するにあたっては、専門的な知識が必要となりますし、それぞれの項目で加害者側と交渉する必要があります。

そのため、後遺障害が抱えたまま、被害者本人もしくは被害者の家族自身のみで、示談交渉を行うことはとても難しいといえます。

この点、弁護士に依頼すれば、交渉を代理してもらえます。個人で交渉するよりも、弁護士が交渉した方が、賠償額が上がることも多くあります。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。