「交通事故にあって相手方と示談をしたけど、やっぱり示談をやり直したい」

交通事故の損害賠償について一旦相手方と示談をしたものの、その後、示談のやり直しはできるのでしょうか。

「示談のやり直し」という時、通常は次のケースが考えられます。

- 成立した示談そのものを否定したい場合

- 示談に含まれていない内容について、再度示談をしたい場合

いずれも限定的ですが、一定の要件の下では示談のやり直しができる場合があります

この記事を読んでわかること

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故の示談について

交通事故の示談とは、交通事故による損害賠償の問題を、加害者と被害者の当事者の話合いで解決することです。

交通事故の被害者と加害者との間で、損害賠償の金額や支払方法について話合いがまとまると、通常は「示談書」を作成します。

交通事故の損害賠償に関して示談が成立すると、原則として、被害者はそれ以上のお金を加害者に請求することができなくなります。

ですから、一度成立した示談のやり直しはできないのが原則です。

示談のやり直しができる場合

ただし、一切示談のやり直しができないというのも、被害者にとって酷なこともあり得ます。

まず、「示談のやり直し」について、

に分けてご説明します。

(1)成立した示談そのものを否定したい場合

この場合、

騙されて示談をした(詐欺)

脅されて示談をした(強迫)

場合には、示談それ自体を取り消すことができる可能性があります。

また、

重要な点について誤解をしたまま示談をした(錯誤)

場合には、やはり示談を取り消すことができる可能性があります。

ここでいう『重要な点』とは、示談をした人だけでなく、通常の一般人も同じ立場にあれば同じように誤解をした、と言えることが必要です。

また、基本的には「動機」(示談をする理由です)に勘違いがある場合、示談の相手方がそれを知らなければ、示談は取り消せません。

さらに、誤解をしたことに重過失(重大な落ち度です)がある場合には、示談の取消はできません。

この点、具体的にどのような場合に「錯誤」が認められたのか、実際の裁判例をいくつかご紹介しましょう。

| 裁判年月日 | 錯誤の内容 | 結果 |

| 神戸地裁 2013年1月24日 | 本当は任意保険に加入しているのに加入していないと言われ、保険会社による支払を受けられないと誤解して示談をした。 | 錯誤により無効※ |

| 名古屋地裁 2008年12月16日 | 特定の後遺障害につき、双方において失念し、その部分を考慮せずに示談をした。 | 錯誤により、 一部につき無効※ |

| 千葉地裁松戸支部 2001年3月27日 | 後遺障害に関する損害賠償(逸失利益・慰謝料)につき、自賠責保険額以上の損害が発生していたのに、自賠責保険額までしか認容されないと誤解して示談をした。 | 錯誤により無効※ |

| 東京地裁 2011年3月3日 | 本当は、示談書の支払額として記載された金額から既払額を差し引いた金額が支払われるところ、支払額に既払額を合計した金額が支払われると誤解して示談をした。 | 錯誤はあるが、重過失があるため、 示談は有効 |

(※民法改正前は、錯誤の効果は取消しではなく無効であったため)

示談における錯誤が認められるケースは多くはありませんが、示談の重要な部分について誤解をして示談をした、という場合には、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

さらに、

示談の内容が公序良俗に反する場合

には、示談は無効です。

公序良俗とは、例えば示談の内容が反社会的・反道徳的な場合です。

示談金額が実際の損害額に比べて極めて低額である場合に、裁判で公序良俗違反が認められることがあります。

示談が公序良俗違反により無効と認められた裁判例をいくつかご紹介します。

| 裁判年月日 | 錯誤の内容 | 結果 |

| 大阪地裁 2019年9月27日 | 生活保護受給者の被害者が20万円で示談したが、入通院慰謝料などを含めると損害額はその10倍以上になるような事案。 | 公序良俗に反し無効 |

| 名古屋高判 2016年12月21日 | 治療費・交通費・傷害慰謝料について示談をしたのみで、被害者が被った現実の被害とその後の治療状況と著しく乖離した低額な内容であった。 当時の被害者の予想に反し、著しく不利な内容となっていることは明白であり示談は無効。 | 公序良俗・信義則に反して無効 錯誤により、無効 |

以上のように、

- 騙されて示談をした

- 強迫されて示談をした

- 重要な点を誤解して示談をした

- 示談の内容が公序良俗に反する

ようなケースでは、成立した示談の内容自体を否定できる可能性があります。

(2)示談に含まれていない内容について、再度示談をしたい場合

これは、交通事故の被害にあい、損害賠償について相手方と示談をしたものの、後になって、思いもよらない後遺障害が発症した場合などです。

このような場合に一切示談で決まった金額以上の金額を請求できない、というのはあまりに被害者にとっては酷です。

このような場合における裁判所のスタンスを見ていきましょう。

(3)最高裁判所の見解

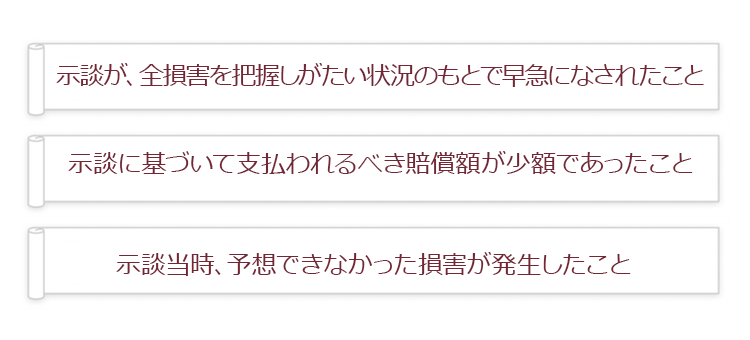

この点、最高裁判所は、次のような場合には、交通事故の被害者と加害者との間で示談をしたとしても、後日、損害賠償請求ができるとしています。

参考:最高裁判所判決昭和43年3月15日|裁判所 – Courts in Japan

このような事情があれば、一旦示談が成立したとしても、その後に生じた後遺障害などについて、改めて損害賠償請求をすることができる余地があります。

一旦示談が成立した後に、後遺障害などが生じ、改めて相手方に損害賠償をして認められた裁判例をいくつかご紹介します。

| 裁判年月日 | 判決内容 |

| 名古屋地裁 2018年2月20日 | 示談後に、後遺障害等級認定14級9号に認定。 示談によって放棄した請求権は、当時予想していた損害のみであり、予想できなかった損害賠償請求権まで放棄したとは言えない。 |

| 神戸地裁尼崎支部 2017年5月10日 | 後遺障害等級12級に認定され示談が成立したが、その後、てんかん発作を起こし後遺障害等級認定(併合6級)。 示談当時、てんかんについては予想されず、それを想定していない示談のため、新たに損害賠償請求できる。 |

| 東京地裁 2015年9月28日 | 後遺障害等級併合14級に認定された後、示談成立。 示談書に「14級を超える認定がされた場合は、それに関する賠償請求権は留保する」との文言あり。 その後、後遺障害等級併合12級に認定された事例。 |

| 東京地裁 2011年3月30日 | 示談成立後、症状が悪化し、約1年3ヶ月後に片目視野障害につき症状固定。 示談により受領した賠償金は、全損害の4分の3程度に過ぎないことなどから、示談後の後遺障害についても損害賠償が認められた。 |

(4)示談後、新たな症状が出た場合の注意点

なお、この場合に気を付けたいのは、あくまでも示談のやり直しを求めるためには

が必要ということです。

一旦示談が成立したということは、交通事故からある程度の時間が経っていると考えられます。

示談の前には症状が出ておらず、示談後に症状が出てきた、という場合には、交通事故との因果関係が問題になります。

実際の裁判でも、示談後に発症した症状について、交通事故との因果関係がないとして追加の損害賠償請求を否定されている事例も多いです。

もしも、示談後に新たな症状が出て、追加で賠償請求したいと考えている方がいれば、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

示談のやり直しのハードルは高い

今回、示談後に示談の効力が否定された事例や、示談後に改めて損害賠償請求ができた事例をいくつかご紹介しましたが、基本的には、示談のやり直しのハードルはとても高いです。

裁判でも、示談が無効とされたり示談後に改めて損害賠償請求を認めた事例は、成立した示談の内容が著しく不合理であったり、示談時には全く予期していない後遺障害が新たに発生したなど極めて限定的な場合です。

これから相手方と示談をするという方は、一旦相手方との示談が成立すれば、そのやり直しは基本的にはできないと思って示談をしてください。

後になって後悔しないためにも、示談書を取り交わす前に本当にこの内容で良いのか熟慮に熟慮を重ねる必要があります。

また、これから示談をされる方は、

示談後、新たな後遺障害が発生した場合には、再度協議する

という文言が入れられたら良いです(※ただし、保険会社と示談をする場合、入れられない可能性が高いです)。

弁護士に依頼するメリット

これまでお話ししたように、

- 成立した示談そのものを否定したい場合

- 示談に含まれていない内容について、再度示談をしたい場合

は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

また、これから交通事故の相手方と示談をしようという方は、ご自身だけで内容を判断せず、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に依頼した場合には、次のメリットがあります。

最終的に受領する金員が増額する可能性があること

交通事故の被害にあってけがをしたという場合、相手方に対して、次の慰謝料が請求できます。

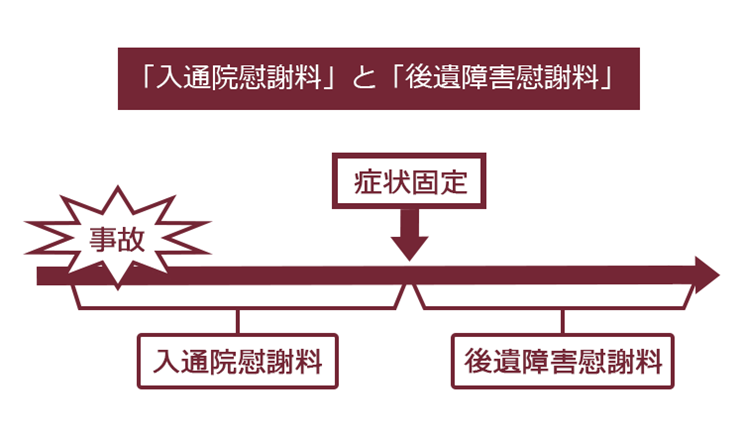

まず、交通事故によりけがをして入通院を余儀なくされたという場合には、「入通院慰謝料」が請求できます。

そして、症状固定後も症状が残り、後遺障害等級認定を受けたという場合には、「後遺障害慰謝料」を請求できます。

症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

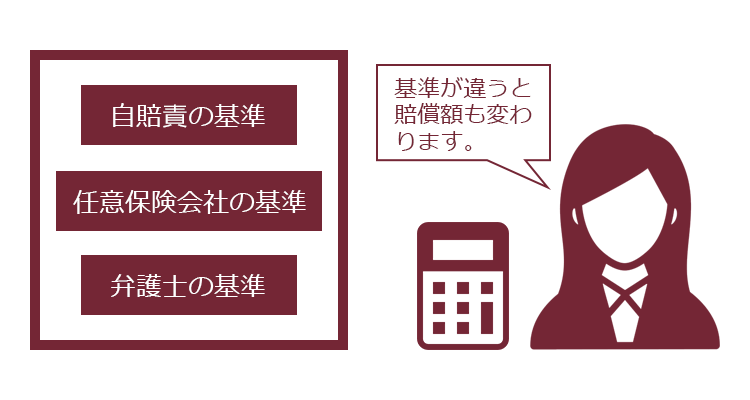

この時、知っておいていただきたいのは、慰謝料についての基準は1つではないということです。

交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

特に後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、逸失利益も請求できますから、金額が極めて高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。

任意保険会社の基準は、一般的には自賠責の基準よりは高く、弁護士の基準よりは低くなります。

交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、弁護士は、得られる賠償金が最大になるよう、弁護士の基準に近づけるように交渉をします。

他方、ご自身で弁護士の基準を目指して示談をしようと思っても、なかなか弁護士の基準に近づけないことが多いです。

ですから、弁護士に依頼した場合には、最終的に受け取れる賠償額が増額される可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。

ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害事故に遭った車両の所有者

上の方のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。

ただし、自己に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。

【弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。】

弁護士費用特約について、詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】交通事故の示談後に新たな症状が出た場合、一定の要件を満たせば示談のやり直しができる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故の被害にあった時、後遺障害等級認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになる。

- 体の一部に神経症状が残った場合の後遺障害等級は

- 成立した示談そのものを否定したい場合

・相手に騙された

・相手に強迫された

・重要な部分について誤解した

・示談内容が公序良俗に反する - 示談に含まれていない内容について、再度示談をしたい場合

・示談が、全損害を把握しがたい状況のもとで早急になされたこと

・示談に基づいて支払われる賠償額が少額であったこと

・示談当時、予想できなかった損害が発生したこと

という要件がみたされる場合には、示談のやり直しができる可能性がある。

- 示談のやり直しのハードルは高い。これから示談をしようとする方は、ご自身で判断せずに弁護士に相談することをお勧めする。

- 交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、最終的に受領できる賠償額が増額される可能性がある。

- ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになる(一定の限度額、利用条件あり)。

弁護士費用特約を利用できない方の場合、アディーレ法律事務所では、原則として、交通事故被害の賠償請求につき、相談料、着手金はいただかず、成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

また、原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

さらに、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配もありません(2024年9月現在)。

交通事故の被害にあわれた方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。