交通事故で肩甲骨骨折してしまった場合、これからどうなるのか、慰謝料はどれくらいもあらえるのか、当然不安はつきないことと思います。

肩甲骨骨折した場合、ほとんどが、後遺症が残ることなく完治することができます。

もっとも、肩が動かしづらくなったり、骨の癒合がうまくいかず変形したり、肩甲骨周辺の神経を傷つけて痛みやしびれが生じてしまうこともあります。

このような後遺症が残った場合には、後遺症について後遺障害認定を受けることができれば、後遺症についても慰謝料や治療費を受け取ることができます。

この記事を読んでわかること

- 肩甲骨骨折とは

- 後遺障害とは

- 肩甲骨骨折を原因とした後遺症が後遺障害認定される場合

- 交通事故により肩甲骨骨折した場合の賠償金請求に弁護士に依頼した方がいい理由

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

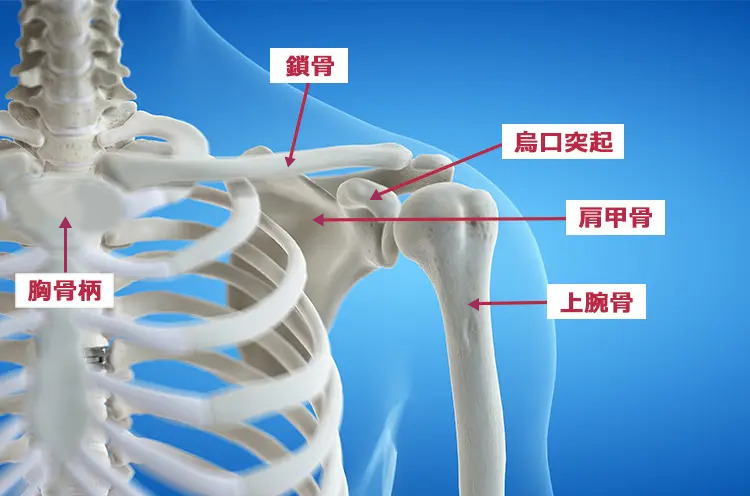

肩甲骨骨折とは

交通事故では、肩から地面に叩きつけられた場合や肩に打撃を受けた場合に肩甲骨骨折が発生することがあります。鎖骨骨折や肋骨骨折、気胸(肺に穴があいてしまうこと)を合併することもあります。

肩甲骨骨折はあまり骨折がおこりやすい部位とはいえません。

なぜかというと、肩甲骨は多くの筋肉に囲まれ守られているからです。

そのため、通常は、交通事故といった強い衝撃を受けた場合でないと、なかなか骨折しにくい部位といえるでしょう。

上腕骨を内側から支えている烏口突起は、肩甲骨本体(肩甲骨体部)よりは骨折が生じやすい場所ですが、やはり、鎖骨骨折や上腕骨骨折に比べると、烏口突起骨折は稀です。肩関節の脱臼時に烏口突起の剥離骨折を生じる例がやや多いようです。

(1)肩甲骨骨折の症状

まず、肩甲骨本体(骨体部)の骨折と、烏口突起の骨折をそれぞれ説明します。

(1-1)肩甲骨体部骨折の症状

肩甲骨体部骨折が生じると、骨の上や後ろの方が腫れて痛みが生じることになります。

大きな骨の骨折ですので、発熱も生じます。

肩を動かすと肩甲骨も動くことになるため、肩を動かそうとすると痛みが生じることがあります。また、呼吸をする際にも肩甲骨が動くので、痛みが生じることがあります。

(1-2)烏口突起骨折の症状

烏口突起基部骨折の場合、骨折した肩関節が痛みで全く動かせなくなります。

脱臼の際の烏口突起剥離骨折や場合は、脱臼を整復しても強い痛みが残り、発熱を生じることがあります。

(2)肩甲骨骨折の検査・診断

次に、肩甲骨骨折の検査・診断について説明します。

(2-1)肩甲骨骨折の診断

肩甲骨体部骨折も烏口突起骨折も、レントゲン撮影だけなく、CT検査が必要になることがあります。

烏口突起骨折は、稀な症状ですので、レントゲンでは見落とされることもあるようです。

(2-2)高齢者の肩関節の問題

高齢者の肩関節では、陳旧性の腱板部分断裂や、石灰化、陳旧性の変形等がみられることがあり、受傷状況や変形度合いによっては、事故による変形かどうかの判断(鑑別)が必要になることがあります。

このような場合、事故直後の腫脹や内出血が、当直医や主治医に診察されていると重要な証拠となります。

そのような診察記録がない場合も、事故直後~4週間以内のMRI撮影で炎症反応や新鮮骨折の画像所見があると、陳旧性の変形か、事故による外傷性の変形かを事後的に判断することができます。

しかし、患者である被害者は、診察結果や診療録記載内容を左右できませんし、MRIも主治医が必要だと判断して初めて撮影指示されるものですから、そのような記録があるかどうかはお医者様次第ということになります。

事故直後に被害者自身が撮影した写真も証拠とすることができますが、撮影日や画像の上書き編集がない状態を維持する必要があります。

(3)肩甲骨骨折の治療

次に、肩甲骨骨折の治療法について説明します

(3-1)肩甲骨体部骨折の治療

肩甲骨体部骨折はズレが大きい場合などには手術が必要なこともありますが、2~3週間固定して治療する保存療法となることも多いです。

手術が必要な場合には、金属プレ―トとネジで固定する方法や、骨を金属の筒で串刺しにして固定する方法などで手術を行うことがあります。

なお、肩を治療のために長期にわたって固定することになるため、筋肉が固まってしまい(拘縮)、早期のリハビリが必要になることもあります。

(3-2)烏口突起骨折の治療

烏口突起基部骨折は、通常、手術によってボルトを入れて固定する必要があります。

高齢者の場合、烏口突起が骨挫傷後に変形したままになることがあります。

烏口突起が変形癒合した場合、肩関節の動作時痛、インピンジメント(引っ掛かり)などの後遺症が残ります。

脱臼の際の烏口突起剥離骨折は、脱臼を整復して固定して安静にしていると、自然治癒することが多いようです。

(烏口突起剥離骨折の診断がないままのこともあるようです)

肩甲骨骨折により後遺症が残った場合には後遺障害の認定を

後遺症が残った場合に、後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要となります。

後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、それによって、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安になります。

肩甲骨骨折によって後遺障害認定される場合とは

次に、肩甲骨骨折によって後遺障害認定される場合について説明します。

(1)肩甲骨骨折による運動障害と後遺障害等級

肩甲骨骨折により肩の可動域が制限された場合に認定される可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

高度な可動域制限が認定されるためには可動域制限の原因となる変形癒合が必要ですが、軟部組織の癒着による関節拘縮が外見上明らかな場合には、変形癒合が無くても運動障害が認められる場合があります。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

| 8級6号 | 1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の用を廃したもの |

| ⇒「関節の用に廃したもの」とは次のような場合をいいます。 ・関節が強直したもの ・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの (「これに近い状態」……他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が腱側の可動域角度の10%程度以下となったもの。) ・人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの | |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| ⇒「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは次のような場合をいいます。 ・関節の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの ・人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの | |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の機能に障害を残すもの |

| ⇒「関節の機能に障害を残すもの」とは次のような場合をいいます。 ・関節の可動域が腱側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの |

(2)肩甲骨骨折による変形障害と後遺障害等級

肩甲骨骨折で、骨折箇所の癒合不全などによって、骨に変形が生じた場合に認定される可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの |

| ⇒「著しい変形を残すもの」とは次のような場合をいいます。 ・裸になった時に変形していることが明らかなこと(レントゲンから見て変形しているのでは足りません。) |

(3)肩甲骨骨折による神経系統の障害と後遺障害等級

肩甲骨骨折後の変形癒合による動作時痛や、神経が損傷したり圧迫されるなどして痛みやしびれが生じた場合に認定される可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| ⇒「頑固な神経症状を残すもの」とは次のような場合をいいます。 ・ レントゲンなどで客観的に痛みやしびれの原因が分かり、医学的に証明することができること | |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

| ⇒「神経症状を残すもの」とは次のような場合をいいます。 ・レントゲンなどで客観的に神経症状の原因が分からないまでも、事故の態様や、治療過程、症状の一貫性などから、交通事故で痛みやしびれが生じていることが医学的に説明できること |

肩甲骨骨折について後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料の相場

後遺症が残った場合、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることになります。

後遺症慰謝料の金額は次のように定められています。

| 等級(別表第二) | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |

※自賠責の基準は、2020年4月1日に改定されており、2020年4月1日以降に発生した事故に適用されます。かっこ書き内の金額は、2020年3月31日までに発生した事故に適用されます。

自賠責の基準と弁護士の基準とは、慰謝料の算定基準のことをいいます。

慰謝料の算定基準については、次の項目で説明します。

3つの算定基準

慰謝料には、次にあげる3つの算定基準があります。

- 自賠責の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準(裁判所の基準)

慰謝料の3つの算定基準について説明します。

(1-1)自賠責の基準

自賠責の基準は、自動車損害賠償法(自賠法)によって定められている損害賠償金の支払い基準です。

自賠責保険は、自動車やバイクを保有する人が加入を義務付けられている保険で、「強制保険」とも呼ばれます。

事故の加害者が任意保険に加入していなくても、通常は自賠責保険からの損害賠償金を受け取ることになります。

もっとも、自賠責保険は被害者への最低限の補償を目的として設けられたものであるため、3つの算定基準の中では通常最も金額が低くなります。

(1-2)任意保険の基準

任意保険の基準は、各保険会社が独自に定める慰謝料算定基準です。

一般に公開はされていませんが、金額は自賠責の基準よりも高く、弁護士の基準よりも低い程度です。

事故後、被害者が加害者側の保険会社と賠償金について示談交渉する際は、保険会社は通常この任意保険の基準を用いて金額を提示してくることになります。

(1-3)弁護士の基準(裁判所の基準)

弁護士の基準は、過去の交通事故裁判における支払い判決に基づく基準です。「裁判所の基準」と呼ばれることもあります。

弁護士会が編纂している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)に記載されている計算方法や金額を用います。

3つの算定基準を金額の大きい順に並べると、次のようになることが一般的です。

弁護士の基準(裁判所の基準)>任意保険の基準>自賠責保険の基準

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士の基準を用いて示談交渉をスタートすることになります。そのため、自賠責の基準や任意保険の基準に基づいて算定された金額よりも増額できる可能性が出てきます。

交通事故による肩甲骨骨折について、後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金は次のとおりになります。

| 賠償金の項目 | 内容 |

| 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 傷害を受けたことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料 |

| 治療関係費 | 手術、治療、入院、薬などにかかった費用 |

| 付添看護費 | 入院に家族の看護や付添を必要としたことに対する費用 |

| 通院交通費 | 病院へ通院するために必要となった交通費 |

| 休業損害 | 仕事を休んだことで発生した損害の賠償 |

| 逸失利益 | 将来得られるはずだった利益(収入など)に対する賠償 |

交通事故による肩甲骨骨折についての賠償金請求を弁護士に依頼した方がいい理由

適正な賠償金を得るためには、交渉を弁護士に依頼し、「弁護士の基準」によって賠償額を算定すべきですが、それ以外にも弁護士に交渉を依頼することのメリットが4つあります。

- 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる

- 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する

- 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する

- 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも

(1)適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような資料を提出するのか、資料にどのような記載をするかが重要です。

もっとも、後遺障害等級認定の申請を何度も行う人はそういません。後遺障害等級認定の申請におさえておくポイントやコツを知っている人はそうそういないのです。

しかし、交通事故問題に精通した弁護士は、後遺障害等級認定の申請のポイントやコツを知っています。弁護士が医師の作成した診断書や資料の記載内容をチェックすることもあります。

弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めることができます。

(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する

弁護士に依頼するメリットとしては、加害者からの話を鵜呑みにして、不当な過失割合が認定されてしまうことを回避することができるということが挙げられます。

交通事故において加害者・被害者双方に不注意があった場合、どちらの不注意が交通事故の原因となったかについての割合(「過失割合」)を定めて、賠償金額を減額することがあります。

例えば、過失割合が被害者:加害者=3:7であるとすると、被害者の過失分の3割が全体の賠償金額より減額されることになります。

通常は、加害者被害者双方から話を聞いて、事故状況を明らかにし、過失割合を認定するのですが、被害者が交通事故でケガを受けたショックで、被害者が事故状況を説明することができないこともあります。

そのため、加害者側の話のみを根拠に過失割合が認定されてしまう可能性があるのです。

そこで、弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の主張が一方的に鵜呑みにされ、不当な過失割合が割り当てられないようにすることが期待できます。

(3)不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する

次に、弁護士に依頼するメリットとして、本来であればもっと高額な慰謝料や賠償金が受け取れるはずであるにもかかわらず、加害者側の保険会社が提示する金額が不利なものだと知らずに、示談に応じてしまうリスクを回避できる可能性が高まることが挙げられます。

被害者が交通事故によりケガをした場合、被害者やその家族は、精神的・肉体的にも過大な負担を負うことになるでしょう。

そして、加害者側の保険会社との慰謝料や賠償金の交渉まで手が回らなくなってしまって、保険会社が言うなら間違いないだろうなどと思い込み、提示された金額で示談に応じてしまうことは少なくありません。

しかし、これまで説明したとおり、自賠責保険会社・任意保険会社の基準と弁護士の基準では賠償金額に大きな違いがあります。

そのため、適切な慰謝料や賠償金を受け取るためにも、交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

(4)弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ないことも

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。

しかし、弁護士費用特約を利用すれば、費用を気にする心配はありません。

「弁護士費用特約」とは、あなたやあなたの家族が入っている自動車保険や火災保険のオプションとして設けられている制度です。自動車事故の賠償請求を行う際に発生する弁護士費用を保険会社が支払ってくれるのです(金額には上限があります)。

また、弁護士費用特約を使用しても保険料を値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。

なお、弁護士費用特約の利用には一定の条件がありますので、詳しくは保険の内容をご確認ください。

【まとめ】肩甲骨骨折により肩が動かしづらくなったり、痛みやしびれが生じるなどの後遺症が生じ可能性があり、この場合後遺障害として慰謝料がもらえる可能性も

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故では、肩から地面に叩きつけられた場合や肩に打撃を受けた場合に肩甲骨骨折が発生することがある

- 肩関節を脱臼した際に、烏口突起を骨折することがある

- 肩甲骨骨折は後遺症が残ることもありますが、多くは後遺症が残らず、完治することができる。

- もっとも、肩の運動障害、変形障害、神経系統の障害という後遺症がのこる可能性もある。

- 後遺症が残った場合に、後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要。

- 肩甲骨骨折による運動障害と後遺障害等級

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

| 8級6号 | 1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)中の1関節の機能に障害を残すもの |

- 肩甲骨骨折による変形障害と後遺障害等級

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの |

- 肩甲骨骨折による神経系統の障害と後遺障害等級

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

- 肩甲骨骨折について後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料の相場

| 等級(別表第二) | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |

- 後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金

| 賠償金の項目 | 内容 |

| 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 傷害を受けたことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料 |

| 治療関係費 | 手術、治療、入院、薬などにかかった費用 |

| 付添看護費 | 入院に家族の看護や付添を必要としたことに対する費用 |

| 通院交通費 | 病院へ通院するために必要となった交通費 |

| 休業損害 | 仕事を休んだことで発生した損害の賠償 |

| 逸失利益 | 将来得られるはずだった利益(収入など)に対する賠償 |

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年10月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。