「交通事故で打撲の被害を負った。通院したりで大変だったけど、打撲でも賠償金って請求できるの?」

打撲とは言え、交通事故でけがをして通院などした場合、交通事故の相手方(加害者)に対してさまざまな賠償を請求することができます。

実は、加害者に請求できる賠償金の額は、加害者との交渉のやり方によっても変わることが少なくありません。交渉前に、賠償金の相場や、後遺障害の認定などについて知っておき、適切な賠償額をもらえるようにしましょう。

この記事を読んでわかること

- 交通事故で打撲を負った場合にすべきこと

- 交通事故による打撲で請求できる賠償金の種類と相場

- 交通事故による打撲で後遺障害が認定されたら

- 交通事故による打撲で弁護士に相談すべき理由

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故で打撲を負ったら、まず医師の診察を受けましょう

『打撲』とは、衝突や転倒などの強い衝撃によって皮下組織や筋肉、血管などが損傷することをいいます(「打ち身」などとも呼ばれます)。

打撲によって現れる症状は、主に痛みやしびれ、内出血などですが、骨折などと比べて、症状を感じてもあまり深刻に考えずに放置してしまうことがあります。

しかし、受傷後すぐに医師の診察を受けなかったために、加害者に対して請求できたはずの賠償金を請求できなくなってしまうことも起こり得ます。

事故後に受診していない場合、後で加害者に賠償を請求した際に「本当に交通事故によってできたケガかどうか分からない」などと、交通事故と打撲の因果関係を否定されてしまう可能性があるのです。

たかが打撲と軽く考えずに、交通事故で体を強く打った場合などはできるだけ早めに医師の診察を受けるようにしましょう。

交通事故による打撲で請求できる賠償金の種類

交通事故で打撲を負った場合に請求できる可能性のある賠償金の内容と相場について見てきましょう。

(1)治療費

治療費とは、交通事故によるケガの治療のためにかかった費用のことです。

診察費、検査費、手術費、薬代など、事故で負ったケガの治療にかかるあらゆる費用が治療費に含まれます。

加害者が任意保険に加入している場合、事故後に加害者が保険会社に連絡すれば、保険会社が病院に直接治療費を支払うよう手続(一括対応)を進めてくれるのが通常です。

保険会社に連絡する前に被害者自身が治療費を払った場合は、後で保険会社に立替分を請求することができます。

(2)交通費

通院などのために使った交通費も、加害者に請求できます。

交通費については、公共交通機関を使った場合は基本的に全額が受け取れるほか、自家用車やタクシーを利用した場合にも交通費を請求できます。

もっとも、タクシー代は、代替的な公共交通機関の有無などを考慮したうえで、必要性がある範囲でのみ認められることになります。

なお、自家用車で通院した場合は、次の費用を請求できます。

治療のために走行した距離(km)×15円×通院日数

交通費について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)付添看護費

付添看護費とは、被害者本人の入通院に付添いが必要となる場合、その付添いにかかる費用をいいます。

付添看護費を受け取るには、「付添いの必要性」が認められなければなりません。

付添いの必要性は、医師の指示の有無やケガの程度、被害者の年齢などから判断されます。

付添いをヘルパーなどの専門家に頼んだ場合だけでなく、被害者の家族が付添いを行った場合でも請求可能です。

請求できる金額は、原則として次のとおりです。

| ヘルパーなどの専門家に依頼した場合 | 家族が付添いを行った場合 | |

| 原則として、かかった実費全額 | 自賠責の基準 | 入院:1日につき4200円 |

| 入院以外:1日につき2100円 | ||

| 弁護士の基準 | 入院:1日につき6500円 | |

| 通院:1日につき3300円 | ||

(※2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合)

なお、「自賠責の基準」とは、自動車損害賠償保障法施行令で定められた、最低限の賠償基準「弁護士の基準」とは、弁護士が加害者との示談交渉や裁判で用いる賠償基準をいいます。

その他に「任意保険の基準」(非公表)もありますが、自賠責の基準とほぼ同水準と見込まれます(詳しくは後でご説明します)。

(4)入院雑費

入院中には、治療費以外にも日用品費や通信費などの雑費がかかります。

これらの雑費は交通事故にあって入院しなければ発生しなかった費用なので、損害賠償として加害者に請求できます。

入院雑費の金額は、次のとおりです。

| 自賠責の基準 | 入院日数×1100円 |

| 弁護士の基準 | 入院日数×1500円 |

(5)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料とは、交通事故によるケガで入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料(=精神的苦痛に対する賠償)です。入通院慰謝料とも呼ばれます。

傷害慰謝料の額(目安)も、自賠責の基準と弁護士の基準とで異なります。

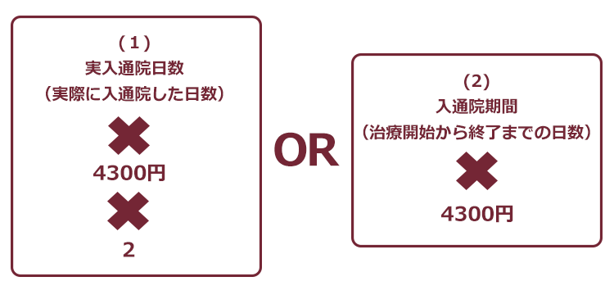

【自賠責の基準による計算方法】

自賠責の基準によると、傷害慰謝料は、次のア・イのうち少ないほうの金額となります。

ア 実入通院日数×2×4300円

イ 入通院期間×4300円

※2020年4月1日以降に起こった事故の場合

例えば、入通院期間30日、その間の入院が10日・通院が10日だった場合、

ア 20日(入通院日数の合計)×2×4300円=17万2000円

イ 30日×4300円=12万9000円

アとイを比べると、イのほうが少ないため、イの12万9000円が採用されます。

ただし、自賠責保険では、傷害に関する補償限度額は120万円のため、治療が長引いたりすると十分な補償を受けられないこともあります(※後で述べる後遺症慰謝料は補償限度額120万円に含まれず、別途支払われます)。

【弁護士の基準による計算方法】

弁護士の基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。

2種類の算定表があり、骨折など重傷の場合と、打撲など軽傷の場合とでは異なる算定表を用います。

打撲などの場合は別表Ⅱを用います。

縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する所が慰謝料額の目安となります。

【弁護士の基準】傷害慰謝料(別表Ⅱ) (単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

例えば、入院を1ヶ月、通院を1ヶ月した場合、別表Ⅱで算定すると52万円となります。

基本的に入通院の期間が長くなるほど慰謝料は高くなります。

もっとも、通常、慰謝料の金額は入通院の日数ではなく期間に基づいて算出するため、毎日通院すればそれだけ金額が加算されるということはありません。

また、通院が長期にわたる場合には、上記の表の金額が減額されることがあります。

【自賠責の基準と弁護士の基準の比較】

例えば、交通事故で打撲を負い、通院(ひと月あたりの通院回数が10日)した場合、自賠責の基準と弁護士の基準による傷害慰謝料の目安はそれぞれ次のとおりです。

| 通院期間 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

| 1ヶ月 | 8万6000円 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 17万2000円 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 25万8000円 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 34万4000円 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 43万円 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 51万6000円 | 89万円 |

2020年4月1日以降に起きた事故の場合です。

任意保険の基準は非公開のため掲載していません。

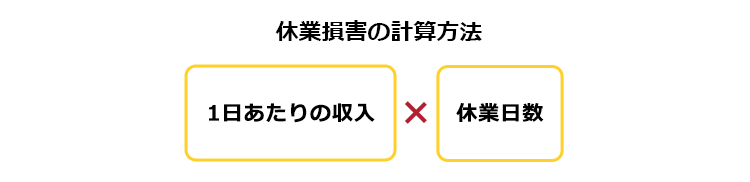

(6)休業損害

休業損害とは、事故によるケガの治療のために仕事ができず、そのために収入を受け取れなくなったことによる損害をいいます。

就業して収入を得ている人だけでなく、専業主婦でも請求できます。

休業損害の額は、次のとおり計算します。

ところで、休業損害についても、次のように3つの基準によって1日あたりの金額が異なります。

| 自賠責の基準 | 原則として、1日につき6100円。 これを超えることが明らかな場合には、1日につき1万9000円を上限に支払われる。 | |

| 任意保険の基準 | 各保険会社によって異なる。 一般的に、自賠責の基準より高いが弁護士の基準より低め。 | |

| 弁護士の基準 | 給与所得者 | 原則として、事故前3ヶ月分の給与額の合計÷事故前3ヶ月の稼働日の合計(又は90)で計算。 |

| 事業所得者 (自営業者) | 原則として、事故前年の確定申告書に記載された所得金額の合計÷365で計算。 | |

| 家事従事者 (専業主婦) | 賃金センサス(※)の金額を基準に算定。 | |

※賃金センサス……厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査に基づき算出した産業別・性別・学歴別・年齢別・地域別などの賃金水準。

事故時に無職や学生であっても、就職予定があったのに事故のためにそれが遅れた場合など、条件によっては休業損害を請求できることがあります。諦めず、弁護士に相談するのがおすすめです。

打撲の場合の休業損害について、詳しくはこちらをご覧ください。

(7)車両の修理費

被害者が車を運転している時に交通事故に遭い打撲を負った場合、通常は、被害者の車が破損しています。

この場合、車両の修理にかかった費用も加害者に請求できます。

もっとも、修理代が事故発生時における車の時価額を超えてしまうと「全損」と評価され、請求できるのは事故時の時価額となります。

交通事故による打撲で後遺障害が認定されたら

あまり多くはありませんが、交通事故による打撲で痛みやしびれが残る場合、それが後遺障害と認定されると、他に後遺症慰謝料や逸失利益も請求できます。

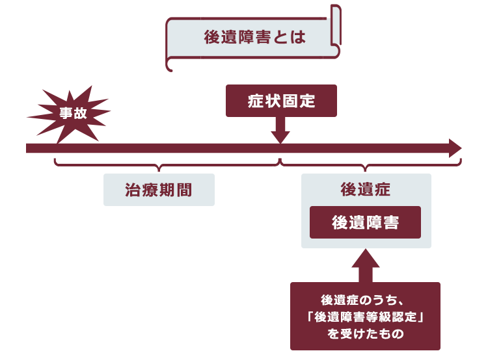

(1)後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で、運動障害や神経症状などの症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。

「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害などに加え、後遺症慰謝料(後遺症を負った精神的苦痛に対する賠償)や逸失利益(=後遺障害により得られなくなった・または減少した将来の収入)も請求できるようになります。

(2)交通事故による打撲で請求できる可能性のある後遺症慰謝料

交通事故による打撲で認定される可能性のある後遺障害等級としては、次の等級が考えられます。

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号は、局部に頑固な神経症状(痛みやしびれなど)を残すもののうち、障害の存在が医学的に説明可能なものをいいます。

つまり、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経の圧迫が認められ(他覚的所見あり)、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できるものです。

これに対し、痛み・しびれなどの自覚症状があっても、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経圧迫が確認できない場合(他覚的所見なし)や、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できない場合は12級13号は認められず、14級9号、または等級非該当になることが多くなります。

14級9号の認定を受けるためには、ジャクソンテストやスパーリングテスト(※)などの神経学的検査を受けることが重要となります。

(※)ジャクソンテスト、スパーリングテストについて、詳しくは下記ページをご覧ください。

(3)交通事故による打撲で請求できる可能性のある逸失利益

交通事故による打撲で後遺障害が認定されれば、加害者に対して逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、ピアニストとして生計を立てている人が、交通事故による打撲からしびれが残り、ピアニストとしての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。

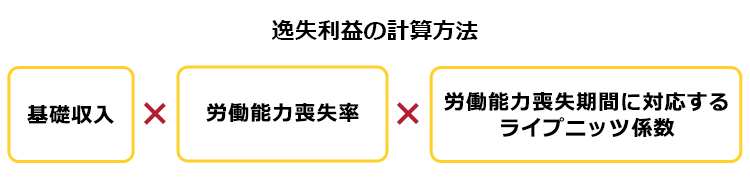

逸失利益の金額は、次の計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。

「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており、12級・14級の場合は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

| 12級 | 14級 |

| 14% | 5% |

つまり、100%ある労働能力のうち、12級では14%、14級では5%が失われたとみなされることになります。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。

ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。

症状固定の時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。

逸失利益について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故による打撲で弁護士に依頼するメリット

交通事故で打撲を負った場合、その後の対応を弁護士に依頼すると下記のようなメリットがあります。

賠償額の増額が期待できる

これまで述べてきたように、交通事故で打撲を負った場合、加害者に対してさまざまな賠償金を請求することができます。

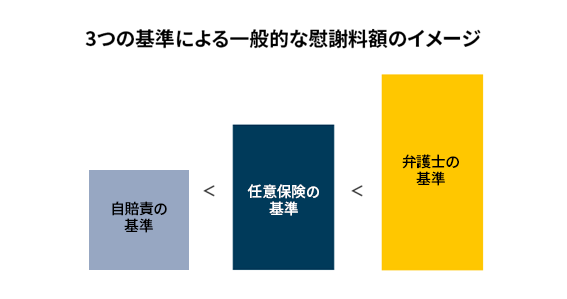

その際、休業損害や傷害慰謝料、後遺症慰謝料などの金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

| 自賠責の基準 | 自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準 |

| 任意保険の基準 | 各保険会社が独自に定めている賠償基準 |

| 弁護士の基準 | 弁護士が、加害者やその保険会社との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(裁判所基準とも言います) |

3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に、

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります(※)。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準が最も高額となることもあります。

【3つの基準による一般的な慰謝料額のイメージ】

交通事故による打撲でしびれなどが残り、後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(目安)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、次の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

| 等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |

| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |

任意保険の基準は非公開のため掲載していません。

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。

これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。

つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

弁護士費用が心配という方は、ご自身又は一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用の全部又は一部を「弁護士費用特約」でまかなえる場合がありますので、保険内容をご確認ください!

弁護士費用特約の補償範囲について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

【まとめ】交通事故で打撲を負ったあなたへ。弁護士の専門知識を活用して、自身の権利を守りましょう

この記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故で打撲を負った場合、加害者に対して治療費や通院のための交通費、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などを請求することができます。

- また、事故後も痛みやしびれなどが続く場合、後遺障害が認定される可能性があります。

- 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。

- 傷害慰謝料や後遺症慰謝料などを算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあります。

- 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償額の増額も期待できます。

アディーレ法律事務所では、交通事故の被害者による損害賠償請求を取り扱っております。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです(弁護士費用が、この上限を超えた場合の取り扱いについては各法律事務所へお尋ねください)。

(以上につき、2023年5月時点)

交通事故の被害に遭って賠償金請求のことでお悩みの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。