「『被害者参加制度』で刑事裁判に参加できると言われたけど……。参加したら何ができるの?」

特定の犯罪の被害にあった方で、事件が刑事裁判になっている場合、一定の範囲で刑事裁判に関与することができます。

そのような制度を「被害者参加制度」と言います。

この記事を読んでわかること

- 被害者参加制度の対象となる犯罪

- 被害者参加が認められる方

- 被害者参加制度で何ができるか

被害者が参加できる犯罪は?

被害者参加制度は、全ての犯罪に適用されるわけではなく、一定の犯罪に限定されています(刑事訴訟法316条の33)。

被害者が参加できる犯罪は、次のとおりです。

1. 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

※殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、不同意わいせつ等致死傷罪など

2.重大な性犯罪

※不同意わいせつ罪、不同意性交等罪など

※いわゆる迷惑防止条例違反による痴漢などは含まれません。

不同意性交等罪について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

3.業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪

4.逮捕・監禁の罪

5.略取・誘拐・人身売買等の罪

6.上記2~5を含む他の犯罪

7.1~6の未遂罪

8.自動車運転過失致死傷罪など

逆に、被害者の参加が認められない犯罪はどんな犯罪ですか?

代表的な犯罪は財産犯、つまり窃盗・詐欺・横領など財産が被害にあう犯罪です。

ただし、例えば、ひったくりにあった際に転んでけがをしたという場合には、強盗致傷罪や窃盗罪+傷害罪などが成立し「故意の犯罪行為により人を死傷させた罪」にあたるとされ、被害者参加が認められる可能性があります。

刑事裁判に参加できる「被害者」とは?

刑事裁判に参加できるのは、次の方です。

1.犯罪の被害を受けた方(被害者)

2.被害者の配偶者・直系の親族(両親・子供など)・兄弟姉妹

(※被害者が死亡・心身に重大な故障がある場合)

3.被害者の法定代理人

※被害者が未成年の場合の親権者などです。

4.1~3から依頼された弁護士

上記の1~3の方は「被害者参加人」として、刑事裁判に参加することができます(※4は「被害者参加人代理人弁護士」と言います)。

被害者参加制度を利用したいと思ったらどうしたら良い?

被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加したい場合、手続きの流れは次のとおりです。

検察官に対して被害者参加の申出をする

検察官が意見を付けて裁判所に申出のあったことを通知する

裁判所が被告人や弁護人の意見を聴くなどして参加を許可するかどうか決定する

ですから、被害者参加制度を利用したいという方は、刑事事件を担当する検察官に申出をする必要があります。

被害者参加の申出をしたら、必ず参加できますか?

認めるかどうかは裁判所の判断なので、必ず参加できるとは限りません。

基本的には、よほどの事情がない限り認められると考えてよいでしょう。

なお、裁判所の統計によれば、2020年度に参加を申し出た被害者ら1390人のうち1377人の方が参加を許可されています。

参考:第43表 通常第一審事件のうち被害者参加の申出のあった終局人員―被害者等の人員別―全地方裁判所・全簡易裁判所別|裁判所- Courts in Japan

被害者参加制度で何ができる?

被害者参加が認められた場合、刑事裁判でできることは、原則として次の5つです。

- 法廷内の検察官のそば(隣や後ろの席など)に座り、裁判に出席する

- 検察官の権限行使(証拠調べの請求や論告・求刑など)について意見を述べる

- 裁判所の許可を得て証人尋問をする(※ただし、情状証人に対する尋問のみ)

- 最後に意見を述べるために必要な範囲で、裁判所の許可を得て被告人に質問する(※犯罪事実に関しても質問することが可能)

- 証拠調べが全て終了した後、裁判所の許可を得て事実や法律の適用について意見を述べる

それぞれご説明します。

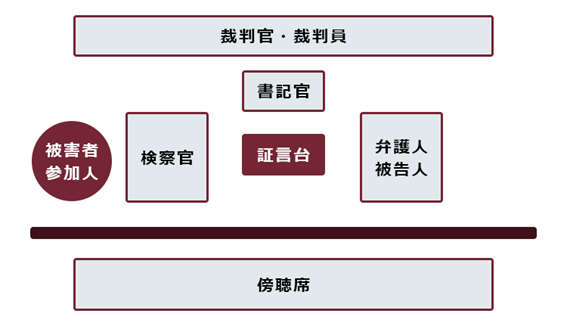

(1)法廷内の検察官のそば(隣や後ろの席など)に座り、裁判に出席する

被害者参加をしない場合、刑事裁判では、被害者といえども法廷の中に入ることはできず、傍聴席で裁判を傍聴することになります(※被害者の証人尋問や意見陳述などの際は、法廷内に入ります)。

他方、被害者参加人は、傍聴席ではなく法廷の中に入り、裁判に出席することができます。

(※裁判所によっては、「検察官」と「弁護人/被告人」の席が左右逆のこともあります。)

(2)証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の権限行使について意見を述べる

刑事裁判では、基本的に、被告人についてどのような犯罪事実について裁判所の審理を求めるのか、どのような証拠で証明するのか、どのような刑罰を求めるのか決めるのは検察官です。

被害者参加が認められた場合、被害者参加人は、例えば、検察官に対して、「どうしてこの証拠を調べるよう求めないのか」、「裁判所に求める刑罰が低すぎるのではないか」など、検察官に意見を述べたり、説明を求めることができます。

(3)裁判所の許可を得て証人尋問をする(※ただし、情状証人に対する尋問のみ)

被害者参加人は、裁判所の許可を得て一部の証人に対して証人尋問をすることが出来ます。

情状証人とは何ですか?

情状証人とは、「情状に関すること」を証言する証人です。

例えば、被告人の両親・配偶者・上司などが「今後、被告人をしっかり監督します。」などと証言する場合などです。

情状証人にどんな質問ができるんですか?

情状証人の証言の証明力を争うために必要な事項のみです。

例えば、情状証人が被告人の監督を証言している場合には、同居の有無などを質問して、本当に監督できるのか確認することができます。

他方、犯罪事実そのものに関する証人尋問は、検察官だけがすることができます。

ですから、例えば犯罪の目撃者など、情状に関する事項以外についての証人に対しては、被害者参加人は尋問をすることはできません。

(4)最後に意見を述べるために必要な範囲で、裁判所の許可を得て被告人に質問する

また、被害者参加人は、裁判所の許可を得て被告人に対して質問をすることができます。

被告人に質問できる事項は、情状に関する事実に限定されません。

犯罪を犯した動機や犯罪の状況、現在の心境などについても質問することができます。

被告人に対して、裁判中疑問に思ったことを何でも質問して良いのですか?

質問事項は、予め検察官を通じて裁判所の許可を得る必要があります。

ですから、その場で思いついたことを何でも質問できるわけではありません。

裁判で被告人が話した内容について、その場で追及したいと思っても出来ないんですね……。

事前に提出した質問と全く関係ない事項についての質問であれば難しいです。

ただし、被害者参加人のそばには検察官がいますから、こういうことを被告人に聞きたいと検察官に伝え、検察官が相当と考えれば、検察官が代わりに聞いてくれることもあります。

(5)証拠調べが全て終了した後、裁判所の許可を得て事実や法律の適用について意見を述べる

被害者参加人は、証拠調べが終了した後、被告人質問の結果などを踏まえて、事実や法律の適用について意見を述べることができます。

たとえば、「被告人の●●という供述から、〇〇という事実が認められる。」、「求刑●年が相当である。」などという意見を述べることも可能です。

ただし、被害者の意見は裁判の証拠にはなりません。

被害者参加まではしたくありませんが、犯罪にあってどれくらい辛い思いをしたのかということは裁判官に分かってもらいたいです。

そういう場合はどうしたら良いですか?

検察官に調書を作成してもらって裁判で朗読してもらうという方法があります。

また、直接ご自身の口で裁判官に訴えたいという場合には、「心情等の意見陳述」(刑事訴訟法292条の2)によって、直接、裁判所で心情などを述べる制度があります。

「心情等の意見陳述」と「被害者参加制度」の意見を述べることとは違うのですか?

違います。

「心情等の意見陳述」は、被害者参加制度の意見陳述とは異なり、事実や法律の適用についての意見を述べることはできません。被害者としての被害感情などを述べるにとどまります。

ただ、「心情等の意見陳述」は情状に関する証拠になります。

「被害者参加制度」と「心情等の意見陳述」を両方することもできますし、自分の気持ちを述べたいというだけであれば「心情等の意見陳述」だけをすることもできます。

被告人と会いたくない場合はどうする?

被害者参加制度は利用したいけれど、被告人と会いたくない、裁判の傍聴人に顔を見られたくない、という方も多いです。

そのような場合には、次の方策が可能です。

- 弁護士を選任して代わりに裁判に参加してもらう

- 遮蔽措置(しゃへいそち)について裁判所に許可してもらう

それぞれご説明します。

(1)弁護士を選任して代わりに裁判に参加してもらう

被害者参加人は弁護士を代理人とすることができます。

弁護士が代理人となった場合には、弁護士が代わりに裁判に参加しますから、被告人と会ったり傍聴人に姿を見られたりすることはありません。

また、弁護士を代理人にしたけれど、費用が準備できないという場合には、「被害者参加人のための国選弁護人制度」を利用することができます。これは、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担するという制度です。

国選弁護人制度について、収入などの条件はありますか?

被害者参加人の資力(現金や預貯金額など)が200万円未満であること、という条件はあります。

ただ、請求から6ヶ月以内に犯罪被害による治療費などを支払う必要がある場合には、その費用は資力から差し引いて計算します(2023年8月時点)。

詳しくは、日本司法支援センター「法テラス」にご確認ください。

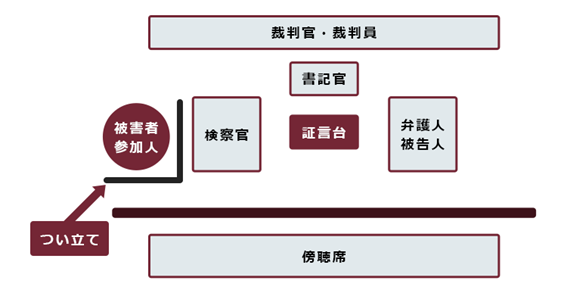

(2)遮蔽措置(しゃへいそち)について裁判所に許可してもらう

「遮蔽措置」とは、簡単に言えば、被害者参加人の周囲につい立てを立てて、周りから被害者参加人の姿を見えなくする措置のことです。

【遮蔽措置の例(被告人・傍聴人の双方に対する遮蔽の場合)】

遮蔽措置によるつい立ては、裁判所の許可を得れば、

- 被告人から姿を見えなくするもの

- 傍聴人から姿を見えなくするもの

について、両方又はどちらか一方に対して認められます。

性犯罪の場合などは、被告人と傍聴人のどちらに対しても遮蔽が認められる(上記の図のとおり)ことが多いですが、犯罪によっては、被告人に対してのみ認められる場合もあります。

遮蔽措置を採って欲しい場合は、どうしたら良いですか?

検察官に希望を伝えれば、検察官から裁判所に申出をしてもらえます。

その後、裁判官が弁護人の意見を聴くなどして、遮蔽措置を採るかどうか決定します。

どういう犯罪で認められますか?

特に性犯罪では被告人・傍聴人との間で遮蔽が認められることがほとんどです。

また、例えば、被告人が暴力団関係者などで傍聴人の中に暴力団関係者がいるおそれがある場合などは、傍聴人との間でも認められやすいでしょう。

被害者参加制度は、被害者の悲痛な思いを刑事裁判に少しでも反映させるために設けられた制度です。

対象となる犯罪の被害にあった方で、被害者参加制度を利用したいと思う方は、刑事事件を扱っている弁護士にご相談ください。

【まとめ】被害者参加が認められた場合、刑事裁判に出席することなどができる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 被害者参加制度は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(殺人・傷害など)、重大な性犯罪(不同意わいせつ罪、不同意性交等罪など)、自動車運転過失致死傷罪など一定の犯罪で認められる。

- 被害者参加が認められると、基本的には次の行為ができる。

- 法廷内の検察官のそば(隣や後ろの席など)に座り、裁判に出席する

- 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の権限行使について意見を述べる

- 裁判所の許可を得て証人尋問をする(※ただし、情状証人に対する尋問のみ)

- 最後に意見を述べるために必要な範囲で、裁判所の許可を得て被告人に質問する(※犯罪事実に関しても質問することが可能)

- 証拠調べが全て終了した後、裁判所の許可を得て事実や法律の適用について意見を述べる

- 被告人や傍聴人に見られたくないという場合には、代理人弁護士を選任したり、被告人や傍聴人との間につい立てを立てるなどの措置を求めることができる(※認められるかどうかは裁判所の判断次第)。

- 被害者参加はしたくないが、心情について裁判所で述べたいという場合には、「心情等の意見陳述」を求めることができる。

犯罪の被害にあい、被害者参加制度の利用をご検討中の方は、刑事事件を取り扱う弁護士にご相談ください。