「定年延長でまだまだ働き続けることになりそう。年金への影響はどうなるんだろう?」

実は、60才を超えて働き続けると「在職老齢年金制度」により収入に応じて年金の全部・一部が支給停止されることがあります。

しかし、必ずしも働いて賃金を得た分だけもらえる年金が減るというわけではありません。

60才以降の方が働いて賃金を得ても、一定額までは年金の減額・支給停止がなされません。

この記事では、定年延長と年金への影響について弁護士が解説します。

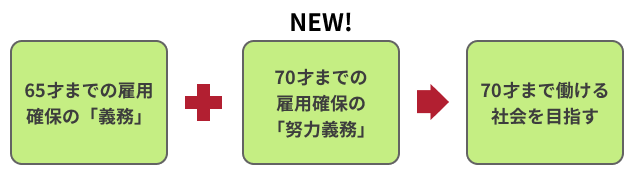

70才まで定年延長へ~高年齢者雇用安定法の改正~

高年齢者雇用安定法により、事業主には「65才まで雇用を確保する措置をとる」義務があります。

同法改正により、2021年4月1日以降、この義務に加えて、70才までの雇用確保の「努力義務」が事業主に課されることになりました。

事業主がこの努力義務に反しても、法的責任は追及されません。

しかし、事業主に対し、対応を促すという点では意味があります。

改正の内容

高年齢者雇用安定法の改正により、事業主は、次のいずれかの措置をとるよう努力しなければなりません。

- 70才まで定年延長

- 定年制廃止

- 70才までの再雇用制度・勤務延長制度の導入

- 70才まで業務委託契約を継続的に締結する制度の導入

- 70才まで一定の社会貢献事業に継続的に従事できる制度の導入

なお、当該労働者を60才まで雇用していた事業主に対し、この努力義務が課されます。

参考:高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~|厚生労働省

65才以上で働く方は年々増加しています。

総務省の「労働力調査」によれば、2020年度の平均就業者数6664万人のうち、65才以上の就業者数は512万人(正規・非正規を含む)で、就業者全体の約7.7%でした。

参考:労働力調査(基本集計)2020年度(令和2年度)平均|総務省統計局

定年延長して働くともらえる年金額はどうなる?

定年延長で引き続き働いたのに、その分年金が減額されたり支給停止となれば「働き損」じゃない?

たしかに、「在職老齢年金制度」により60才を超えて働き続けると、収入に応じて年金の全部・一部が支給停止になることがあります。

しかし、働いたからといって、必ずしも年金が減額・支給停止されるわけではありません。

60才以降の一般的なサラリーマンの方が働いて賃金を得ても、一定の基準までは、年金の減額・支給停止がされません。

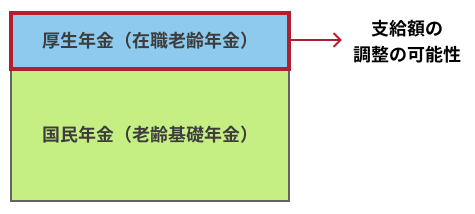

一般的なサラリーマンの場合、年金は国民年金と厚生年金の二階建てで構成されています。

減額・支給停止の対象となるのは、厚生年金から支給される「在職老齢年金」の部分です。

国民年金から支給される「老齢基礎年金」は減額・支給停止にはなりません。

※在職老齢年金:60才以降に厚生年金保険に加入(就労)しながら受給する年金

また、厚生年金から支給される年金には、「経過的加算額」というものがありますが、こちらも減額・支給停止の対象とはなりません。

在職老齢年金の減額・支給停止基準についてご説明します。

(1)60才以上65才未満までの在職中の方

ポイントとなる基準は「基本月額」(年金額の部分※1)と「総報酬月額相当額」(賃金額の部分※2)です。

2022年4月1日より、在職老齢年金が減額・支給停止となる基準が引き上げられました。これにより、「働き損」となるケースが減ることが期待されます。

以前は、60才以上65才未満の厚生年金加入者が働いて賃金を得たとしても、

基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下

の場合に、在職老齢年金は全額支給されていました。

しかし、

基本月額+総報酬月額相当額が28万円超

の場合には、在職老齢年金の減額または支給停止となっていました。

※減額・支給停止の基準となる上記「28万円」という金額は毎年見直しされます。

※1基本月額……老齢厚生(退職共済)年金の内、「報酬比例部分」の月額(加給年金額を除く)をいいます。

※2総報酬月額相当額……<その月の標準報酬月額>+<その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割ったもの>をいいます。

これに対し、2022年4月1日から減額・支給停止の基準が段階的に引き上げられ、2024年4月1日からは、

基本月額+総報酬月額相当額が50万円以下

であれば、在職老齢年金は全額支給されることとなっています。

これまで、60才を超えて働き続けると年金が(一部)受け取れなくなることに躊躇して働くことをあきらめた方であっても、収入制限の基準が引き上げられれば働きやすくなります。

参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構

参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省

(2)65才以上の在職中の方

65才以上の方の場合も、「基本月額」と「総報酬月額相当額」がポイントとなります。

65才以上の厚生年金加入者が、働いて賃金を得たとしても、

基本月額+総報酬月額相当額が50万円以下

であれば、在職老齢年金は全額支給されます。

しかし、

基本月額+総報酬月額相当額が50万円超

となると、在職老齢年金の減額または支給停止となります。

新制度の導入

2022年4月1日からの変更点は、在職老齢年金制度の見直しだけではありません。

次の変更があります。

- 「在職定時改定」の導入

- 受給開始時期を75才まで繰り下げることが可能に

これらについてご説明します。

(1)「在職定時改定」の導入

「在職定時改定」とはどんな制度なのですか?

「在職定時改定」とは、65才以上の働いている老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改める制度です。

これによりそれまでに納めた保険料が、毎年年金額に反映されることになります。

具体的にどんなメリットがありますか?

老齢厚生年金とは、65才以上の方が老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金です。2022年4月1日より前は、退職などで厚生年金被保険者の資格を失うまでは、老齢厚生年金の額は改められませんでした。

このため、65才以上で会社員として働き続けている期間は、厚生年金を支払っていても、もらえる年金額に反映されませんでした。

在職定時改定が導入されると、働き続けて収めた保険料を早期に年金額に反映するため、1年に1回年金額が改定されます。その結果、退職しなくても、もらえる年金が毎年増えることになります。

これにより、年金をもらいながら働く方が、より一層経済的に豊かになることが期待できます。

(2)受給開始時期を75才まで遅らせることが可能に

2022年4月1日からは、年金を受け取る時期について、75才までもらう時期を遅らせることができるようになりました。

年金は、原則として65才からもらうことができます。

2022年4月以前も、希望すれば、60才からもらい始めたり(繰上げ受給)、70才までもらう時期を遅らせたり(繰下げ受給)できましたが、さらにもらう時期を遅らせることができるようになりました。

これにより、受給開始時期の選択肢が広がったといえます。

また、繰上げ受給をするともらえる年金額が減り、繰下げ受給をするともらえる年金額が増えます。

繰下げ受給によって増える年金の率は、1ヶ月当たりプラス0.7%です。

75才まで繰下げ受給をすることで、最大プラス84%となります。

これにより、75才までの間は、働いて生活費を稼げる間は年金の受け取りを遅らせておき、働けなくなってから増額された年金の受け取りを開始するという選択肢を取ることができるようになりました。

参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省

【まとめ】70才まで働くことのできる多様な社会へ

この記事のまとめは次のとおりです。

- 法改正により2021年4月1日以降、70才までの雇用確保の努力義務が事業主に課されることになった。

- 定年延長して働くと、もらえる在職老齢年金が減額されたり支給停止されることがあるが(在職老齢年金制度)、「基本月額」(年金部分)と「総報酬月額相当額」(賃金部分)の合計が50万円以下であれば、在職老齢年金は減額・支給停止されない(2024年4月1日以降)。

- 「在職定時改定」の導入により、65才以上の働いている老齢厚生年金受給者について年金額が毎年10月に改められ、納めた保険料に応じてもらえる年金額が増える(2022年4月1日以降)。

- 年金の受給開始時期を75才まで遅らせることが可能となった(2022年4月1日以降)。

2021年4月1日以降、70才までの雇用確保の「努力義務」が事業主に課されることになりました。

しかし、これは努力義務であって、法的に強制力のある「義務」ではないため、どこまで企業がこれを守るのかは未知数です。

定年延長により人件費の負担が増えることを懸念する企業も多いでしょう。

もっとも、法律上明文化されたことで、70才まで働くことのできる多様な社会へと徐々に変わっていく可能性もあります。

年金の制度についても、一定の基準までは、年金受給額が減らない仕組みとなっており、定年延長を後押ししているともいえます。

70才まで働くことを希望する方もいればそうでない方もいるでしょう。

それぞれの希望に沿った働き方ができる社会であってほしいものです。

年金に関するご不明な点は、全国の年金事務所にご相談ください。