「高齢の家族がB型肝炎であることが分かった。本人が認知症の場合、家族が変わって給付金を請求することはできる?」

B型肝炎ウイルス感染被害にあった方が国から給付金を受け取る要件を満たす場合、基本的には感染したご本人が国に対して給付金を請求する必要があり、感染者のご家族の方から請求できるのは、感染者がお亡くなりになった場合に限ります。

ただし、感染者の方が認知症などにより判断能力がないという場合には、『成年後見制度』を利用することにより、成年後見人から給付金の請求ができるようになります。

B型肝炎給付金の請求は2027年3月末までにしなければいけません(2023年10月時点の情報です)。

認知症のご家族の方についてB型肝炎給付金の請求をお考えの方は、本記事をご参照の上、早めに成年後見制度の利用をご検討ください。

この記事を読んでわかること

- B型肝炎給付金の対象となる方の条件

- B型肝炎ウイルス感染被害にあった方が認知症の場合の対処法

- 後見開始の審判を申立てる際の流れ

- B型肝炎給付金の請求を弁護士に依頼するメリット

ここを押さえればOK!

通常、B型肝炎給付金は感染者本人が請求する必要がありますが、認知症などで判断能力がない場合、本人による請求は困難となります。このような状況では、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任することで対応が可能となります。

成年後見人選任の流れは、家庭裁判所への申立てから始まり、調査、必要に応じての鑑定、審理、審判を経て、最終的に審判が確定します。この過程には通常1〜2ヶ月程度かかります。選任された成年後見人は、本人に代わってB型肝炎給付金を請求する権限を持ちます。

B型肝炎給付金の請求期限が2027年3月末(2024年9月時点の情報)ですので、早め早めの対応が必要です。

アディーレ法律事務所は、給付金請求と成年後見の申立を扱っていますので、一度ぜひご相談ください。

B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

B型肝炎給付金を受け取ることのできる対象者とは?

B型肝炎給付金の対象となる方は、主に次の感染経路の方です。

- 幼少期の集団予防接種等で感染(一次感染者)

- 母子感染(二次感染)

- 父子感染(二次感染)

- 二次感染者である母または父から感染(三次感染)

このうち、一次感染者の方の要件は、次のとおりです(これらの要件を全て満たす必要があります)。

- B型肝炎ウイルスに長期間に渡って感染(持続感染)していること

- 満7歳の誕生日前日までに集団予防接種等を受けていること

- 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

※1941年7月2日~1988年1月27日までに生まれていれば、特段の事情が無い限り、注射器の連続使用が行われていたと認められます。 - 母子感染でないこと

- 集団予防接種等以外の感染原因がないこと

B型肝炎給付金の給付金額などについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

認知症のご家族に代わって給付金を請求する場合はどうしたら良い?

まず前提として、B型肝炎ウイルスの感染被害にあった方が国からB型肝炎給付金を受け取るためには、ご本人が次の手続きをとる必要があります(※ご本人がお亡くなりになっている場合には、遺族の方が請求することができます)。

国を相手方として訴訟を起こす

訴訟において、国と和解をする

和解で決められた給付金を受け取る

一次感染者の中には80歳を超える方も含まれますので、認知症などの影響で判断能力がないという方も少なくなく、そうなるとご本人が訴訟を起こすことが難しいことがあります。

本人ではなく、弁護士に依頼して弁護士に訴訟を起こしてもらえれば良いのではないのですか?

弁護士に訴訟を依頼することを、法律的には「委任」と言いますが、弁護士に委任をするときにも、ご本人がしっかり委任する内容を理解されている必要があります。

また、弁護士はあくまでも本人の意向に沿って訴訟を進めますので、弁護士が訴訟をする場合であっても、その前提として本人の判断能力がしっかりないといけないのです。

ですから、認知症などの影響で判断能力がないという場合には、事実上、ご本人がB型肝炎給付金の請求をすることはできません。

ただ、そのような場合であっても家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てて成年後見人を選任してもらえば、成年後見人が本人に代わって給付金を請求することができます。

成年後見制度とは?

「成年後見制度」とは、認知症や精神障害などにより判断能力が十分ではなく、ご自身で財産を守ることができない人を保護するための制度です。

そして、成年後見制度の中の「後見」とは、認知症などにより、物事を判断する能力が欠けているのが通常の状態の方について、申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人である成年後見人を選任する制度です。

成年後見人は包括的な代理権がありますので、ご本人の代わりに本人の権利を行使することができます。

成年後見制度は、「後見」のほかにも本人の判断能力に応じて、「後見」のほかに「保佐」(一人で判断する能力が著しく不十分な場合)と「補助」(一人で判断する能力が不十分な場合)があります。

高齢のご家族がB型肝炎ウイルス感染被害にあって給付金を請求したいけれど、ご本人が認知症などにより判断能力がないという場合には、成年後見制度の「後見」の利用を検討してみてください。

そうすれば、家庭裁判所から選任された成年後見人が、ご本人に代わってB型肝炎給付金を請求することができます。

なお、成年後見人が選任された場合であっても、成年後見人がご自身で訴訟をする必要はなく、弁護士に訴訟を委任することもできます。

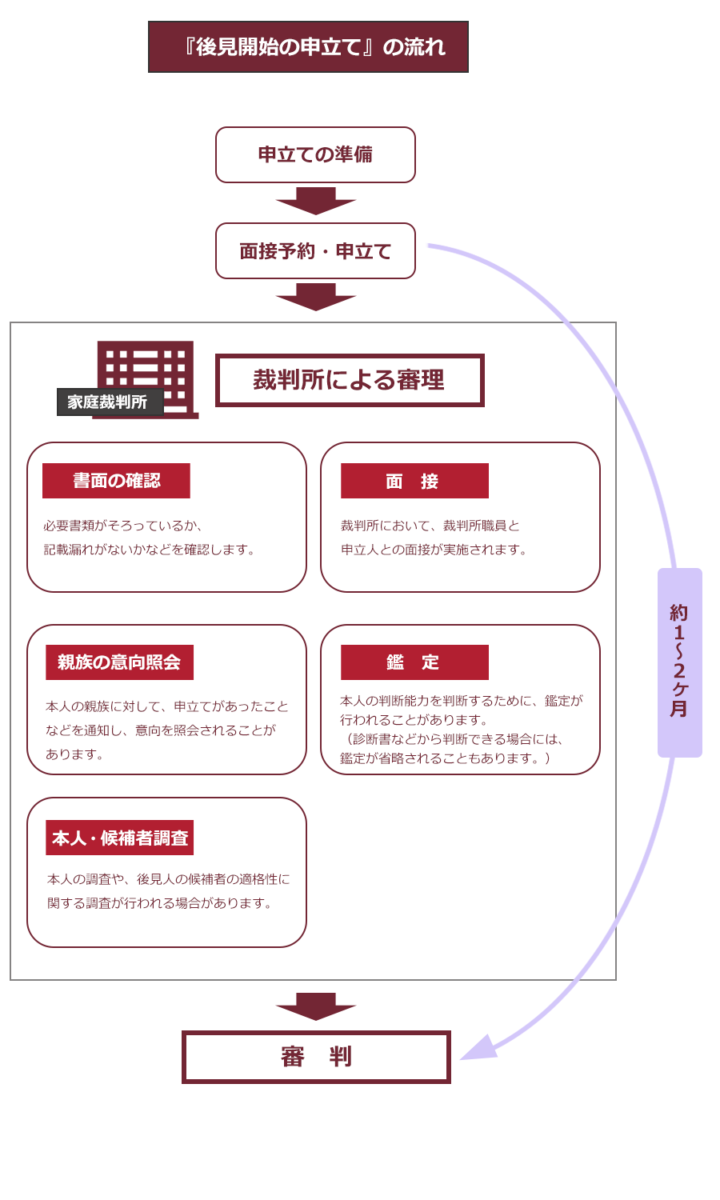

成年後見人が選任される流れについて

成年後見人を選任してもらうためには、まずは、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の審判の申立てをします。

ご本人に判断能力がなくて申立てもできない場合には、ご本人の配偶者や4親等内の親族の方などによる申立てが可能です。

その後の大まかな流れは次のとおりです(※家庭裁判所によって、詳細は異なります)。

家庭裁判所による調査

家庭裁判所の調査官などが、申立人や成年後見人候補者と面接するなどして、申立ての内容について調査をします。

必要に応じて本人と面接をしたり、親族に意向を確認したりすることもあります。

鑑定

本人の判断能力について、改めて医師による鑑定(どの程度判断能力があるのか、医学的に判定するための手続きです)が実施されることがあります。

後見開始の審判では、法律上は原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などから総合的に考慮して鑑定まではされないこともあります。

審理

調査官などによる調査や鑑定結果などが総合的に検討されます。

審判

家庭裁判所が後見を開始するかどうか判断します。

後見開始の審判がされる場合には、家庭裁判所が成年後見人を職権で選任します。

事案によって異なりますが、スムーズに手続きが進行すれば、申立てから1~2ヶ月程度で審判が出ることが多いです。

審判確定

家庭裁判所の後見開始の審判があると、審判書が申立人、本人、成年後見人などに送られます。

成年後見人が審判書を受け取ってから2週間経過すると、後見開始の審判が確定します。

本人や配偶者、4親等内の親族など(申立てができる人)は、その間に審判の結果に不服を申立てる(即時抗告と言います)ことができます(※ただし、申立人は、成年後見を希望してそれが認められているので、不服申立てはできません)。

参照:後見・保佐・補助開始申立ての手引き|裁判所 – Courts in Japan

後見開始の審判を申立てたら、成年後見人は必ず選任されますか?

却下されたりしないでしょうか。

令和4年度における後見開始の審判の申立て件数は2万7988件ありました。他方、同年度に後見開始が認められた件数は2万6529件、却下された件数は73件、その他(取下げや本人死亡などを含む)は1171件でした。

後見開始の審判を申立てたら必ず成年後見人が選任されるとは限りませんが、認められる件数が圧倒的に多いです。

参照:成年後見関係事件の概況|裁判所 – Courts in Japan

親の後見開始の審判の申立てを検討していますが、誰が成年後見人になるのでしょうか?

私が親と同居して財産を管理しているので、このまま私が成年後見人になった方が便利だと思うのですが…。

申立書に成年後見人の候補者を記載する欄がありますので、候補者がいる場合にはそこに記載します。ただ、成年後見人は、家庭裁判所が本人の生活状況や候補者との利害関係などを考慮して職権で選任するので、必ず候補者が選任されるわけではありません。

家庭裁判所が、より専門的な知見を有する専門職が成年後見人にふさわしいと判断した場合には、弁護士などの専門家が成年後見人に選任される可能性もあります。

なお、令和4年度において成年後見人等(後見・保佐・補助を含みます)の候補者について、申立書に親族の候補者が記載されていたのは全体の23.1%、実際に親族が成年後見人等に選任されたのは全体の19.1%でした。

最高裁判所は「本人の利益保護の観点からふさわしい親族などが身近にいれば、後見人に選任するのが望ましい」という意見です。

参照:適切な後見人の選任のための検討状況等について|厚生労働省

成年後見の申立ても手間と時間がかかりますね…。

本人の介護をしながら書類を集めて後見開始の審判の申立てをしなければいけないと思うと、なかなか大変で躊躇してしまうのですが。

確かに、一定の手間と時間はかかってしまいます。

後でご説明しますが、もともとB型肝炎給付金を請求する際は、弁護士に依頼される方が多いです。その際に、後見開始の審判の申立ても依頼できるのであれば、まとめて依頼されるのも一つの手だと思います。

B型肝炎給付金の請求には期限があり、2027年3月末までに請求しないと給付金を請求することができなくなってしまいますので、その点だけご注意ください(※2024年8月時点の情報です)。

成年後見制度の利用は、B型肝炎給付金の請求のためだけではありません。

認知症が進んで判断能力がなくなってしまうと、次のようなリスクがあります。

- 銀行口座が凍結されて、引き出しや解約ができなくなる

- 自宅などの不動産の売却ができなくなる

- 株式・有価証券などの資産の売却などの資産運用もできなくなる など

成年後見人の選任は、高齢のご家族の財産管理などのためにも非常に有用です。この機会に利用を検討されることをお勧めします。

B型肝炎給付金の請求は、もともと、次のような理由から、弁護士に依頼する方が多いです。

- 必要資料の収集に専門的知識が必要になる上、多大な労力と時間がかかる

- 国を相手に裁判をしなければならない

- 裁判に対応するための時間的な余裕や準備が必要になる

B型肝炎感染被害にあったご本人の判断能力に問題があるという場合には、成年後見の問題も併せて弁護士に相談されることをご検討ください。

B型肝炎給付金の請求を弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【まとめ】認知症の家族のB型肝炎給付金の請求をするためには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- B型肝炎給付金を請求するためには、国に対して訴訟を起こしてその中で和解をする必要がある。

- 認知症などの影響で判断能力がない場合には、訴訟を起こすことや弁護士に訴訟を委任することができないため、本人がB型肝炎給付金を請求することができない。

- その場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらえば、成年後見人が本人に代わってB型肝炎給付金を請求することができる。

- 感染者本人が亡くなった場合にはご遺族が給付金を請求することができる。

- 給付金の請求は2027年3月末までにしなければいけない(2024年8月時点)。

- B型肝炎給付金の請求は必要資料の収集に専門的知識が必要となるため、弁護士に依頼する人が多い。本人の判断能力に問題がある場合には、併せて弁護士に相談するのが良い。

アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた場合、B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。

(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、認知症などの影響で、ご自身で給付金の請求ができない方の後見開始の審判の申立ても承っています。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。

なお、B型肝炎給付金の支給が決定すれば、和解協議にあたり、弁護士等に報酬を支払った方に対して、各給付金額の4%の額が訴訟手当金として国から給付されます。

※以上につき、2024年9月時点

B型肝炎訴訟・給付金請求に関しては、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。