「家族が交通事故の被害にあい、介護が必要な状態になった…。慰謝料のほかに、加害者に介護費用など請求できる?」

交通事故にあって重い後遺症が残り、将来にわたり介護が必要になった場合、治療費や慰謝料などのほかに、将来の介護費用なども請求できます。

ただ、交通事故で要介護となってしまった場合、将来の介護費用や逸失利益などで損害賠償額はかなり高額になるため、相手方の保険会社との交渉は難航することが多いです。

しかし、「保険会社がいうのだから金額は正しいのだろう」「介護で大変なのに交渉する時間はない」と思って、保険会社の提示する示談金をすぐに承諾してはいけません。まずはどのような損害賠償項目を請求できるか把握して漏れがないのかを確認し、項目別に適切な額が提示されているのか検討しなければなりません。大変かもしれませんが、家族の将来のためにも、増額できる項目はしっかり交渉して適切な額を受け取れるようにしましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士が説明します。

- 将来にわたる介護が必要になった場合に相手方に請求できる項目

- 将来介護費の計算方法

- 介護が必要になった場合に請求できる慰謝料と逸失利益

- 交渉について弁護士に依頼するメリット

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

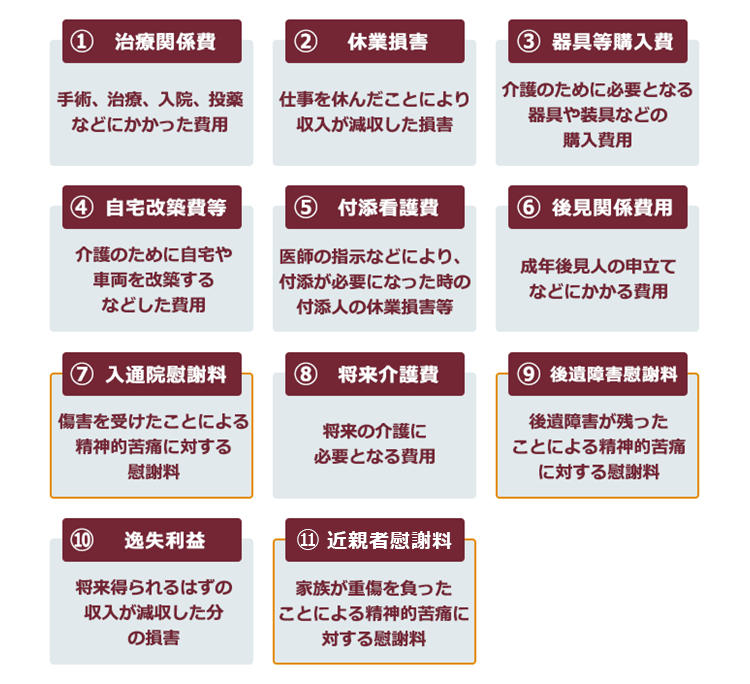

交通事故で介護が必要になった時に請求できる項目

まず、将来にわたる介護が必要になったという場合、症状固定後、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。

ここでは、後遺障害等級認定を受けたという前提で、将来の介護が必要になった場合通常想定される損害賠償項目についてご説明します。

損害賠償の項目は、概ね次のとおりです。

今回は、将来にわたる介護が必要なけがを負った場合に、問題になる賠償項目について、ご説明します。

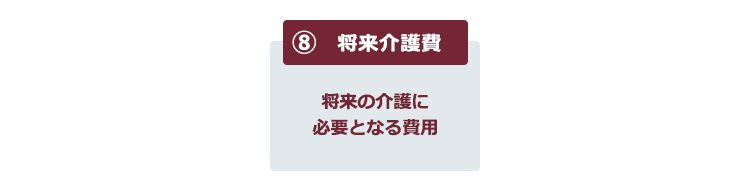

「8 将来介護費」について

交通事故により、将来にわたる介護が必要な状態になった時、通常、まず問題になるのが、この「将来介護費」です。

将来介護費は、場合によっては事故後数十年にわたる介護費用を基本的には一括で請求するものなので、通常、金額が高額になります。

ですから、保険会社も、消極的な金額を提案してくる可能性がありますのでご注意ください。

まずは、将来介護費を請求できるケースについてご説明します。

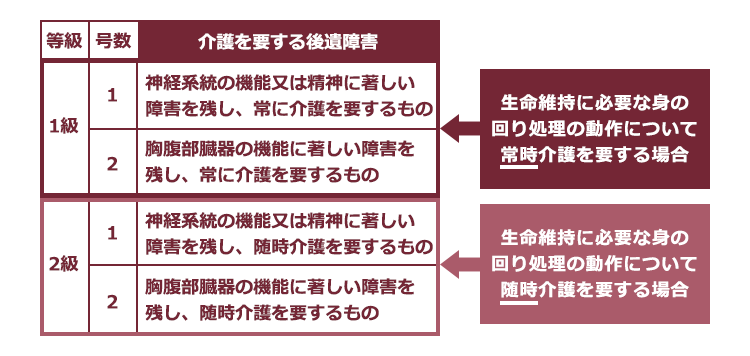

(1)介護を要する後遺障害等級について

将来にわたる介護が必要な状態になった場合、当然、後遺障害等級認定を受けている(又はこれから受ける予定)かと思います。

後遺障害等級には、次のとおり、もともと「介護を要する後遺障害」として類型化されている後遺障害があります。

参考:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1|e-Gov法令検索

(1-1)「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残」すとは?

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残」すとは、例えば、次のようなケースです。

- 脳の損傷による高次脳機能障害や身体の麻痺

- 脊髄の損傷による身体の麻痺 など

(1-2)「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残」すとは?

「胸腹部の臓器」とは、胸部や腹部にある臓器です。

胸部の臓器には心臓、肺臓などがあり、腹部の臓器には肝臓、腎臓、大腸、小腸、胃などがあります。

「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残」すとは、例えば、次のようなケースです。

- 心臓や肺などが損傷したことによる呼吸器の障害 など

これらの障害により、今後、生命を維持するために必要な身の回り処理の動作について常に介護・監視が必要な場合が後遺障害等級第1級、随時介護や監視が必要な場合が第2級です。

これらの「介護を要する後遺障害」等級の認定を受けた場合には、(金額は別として)通常、将来介護費は、損害として問題なく認められます。

(2)介護を要する後遺障害等級認定を受けないと、将来介護費は認められない?

将来介護費が認められるのは、必ずしも、今ご説明した「介護を要する後遺障害等級」に認定される場合に限りません。

介護が必要な後遺障害等級は認定されなくても、具体的な症状に応じて随時、監視や見守り、声掛けが必要な場合には、一定額について将来付添費などが認められる可能性があります。

一例ですが、次の事例では、「介護を要する後遺障害等級」には認定されませんでしたが、いずれも将来の介護費用(将来付添費)が認められています。

| 後遺障害等級 | 障害の内容 | 将来付添費 | 裁判所 |

|---|---|---|---|

| 3級 | 高次脳機能障害 | 日額6000円 | 東京地裁八王子支部 平成14年7月4日 |

| 5級2号 | 高次脳機能障害 | 日額3000円 | 横浜地裁 平成15年7月31日 |

| 5級2号 | 高次脳機能障害 | 日額3000円 | 名古屋地裁 平成25年3月19日 |

| 5級2号 | 高次脳機能障害 | 日額4000円 | 名古屋地裁 平成23年9月16日 |

| 5級2号 (裁判で7級4号と認定) | 高次脳機能障害 | 月額1万5000円 | 名古屋高裁 平成26年11月20日 |

必ずしも介護を要する後遺障害等級に認定されなくても、将来介護費などが認められる可能性があることに注意してください!

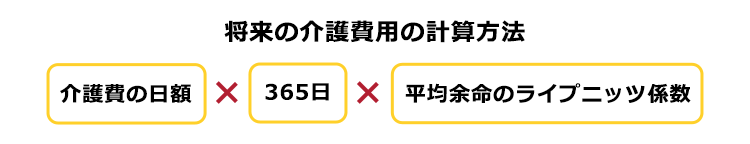

(3)将来の介護費用の計算方法

将来の介護費用の計算式は、次のとおりです。

介護費の日額は、介護をするのが職業付添人(介護士やヘルパーなど)の場合は実費、家族などの近親者の場合は日額8000円とされていますが、具体的看護の状況により増減します。

実際の裁判例でも、近親者の介護費用は介護の具体的内容、介護者の年齢、介護施設等の利用の有無や今後の利用の見込みなどによって異なっており、8000円よりも少なくなることも多くなることもあり、かなり幅があります。

「ライプニッツ係数」とは、将来分の介護費用が一時金で支払われることにより、被害者が将来の利益(利息など)を先に取得することになるため、その得られる利益を前もって控除するための数値です。

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した事故とそれ以前に発生した事故の場合で数値が異なります。

2020年4月1日以降に発生した事故に関するライプニッツ係数は、次のサイトをご参照ください。

(※将来介護費は、上のサイトの表の「就労可能年数」を「平均余命までの年数」と読み替えてご確認ください)

(※平均余命は、厚生労働省の「簡易生命表(基幹統計)のうち、「主な年齢の平均余命」で調べることができます)

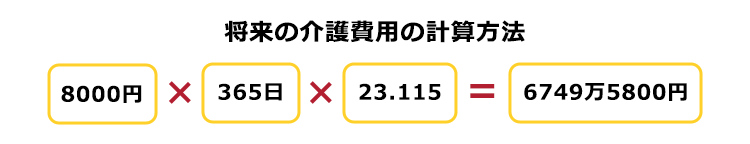

例えば、2022年4月1日に交通事故にあい介護が必要になった場合で、症状固定時に平均余命が40年、ご家族で介護する場合(介護日額は8000円と仮定します)の将来介護費は、次のとおりです。

(※平均余命が40年間の場合のライプニッツ係数は23.115です)

(※被害者の方が遷延性意識障害(重度の昏睡状態)の場合には、統計上、生存可能年数が通常人よりも短いとして、平均余命より短期の生存可能年数のライプニッツ係数を乗じることもあります)

このケースでは、将来介護費用は6749万5800円です。

曜日によって職業付添人に依頼する場合などはその分も加算され、さらに高額になる可能性があります。

ですから、将来介護費用については、相手方保険会社との交渉も難航しやすくなります。

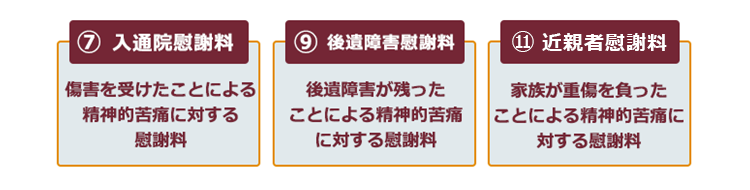

将来にわたる介護が必要になった場合に認められる慰謝料について

続いて、交通事故により介護が必要になった場合に認められる『慰謝料』についてご説明します。

『慰謝料』とは身体・生命や財産権などの権利を害された人が被った、精神的苦痛を金銭に換算したものです。

介護が必要な交通事故にあった場合には、通常、次の慰謝料を請求できます。

一つずつご説明します。

(1)入通院慰謝料について

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。

入通院慰謝料額は、原則として入通院期間に従って作成された算定基準に基づいて算出されますが、個々の事案に増額事由がある場合のほか、受傷の部位・程度により増額調整される場合があります。

(2)後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺症が残ってしまった場合に、その精神的苦痛を慰謝するための慰謝料です。

基本的には、後遺障害等級認定を受けると請求することができます。

(3)近親者慰謝料について

最高裁判所の判例によれば、近親者が交通事故にあい、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも独自の慰謝料請求権が認められるとしています。

参考:最高裁判所判決昭和33年8月5日|裁判所 – Courts in Japan

実際の裁判では、近親者慰謝料は後遺障害等級1級や2級など、重い後遺障害等級が認定される場合に認められることが多いですが、3級以下であっても、次のとおり、一定限度で認められることがあります。

| 後遺障害等級 | 後遺症の内容 | 本人との関係 | 金額 | 裁判所 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. | 3級3号 | 高次脳機能障害 | 母親 父親 | 200万円 100万円 | 大阪地裁 平成23年2月8日 |

| 2. | 3級3号 | 高次脳機能障害 | 両親 | 各200万円 | 名古屋地裁 平成23年4月26日 |

| 3. | 併合4級 | 高次脳機能障害 嗅覚・味覚障害 | 妻 | 200万円 | 京都地裁 平成17年12月15日 |

| 4. | 併合4級 | 高次脳機能障害 | 両親 | 各50万円 | さいたま地裁 平成25年7月19日 |

事故にあわれたご本人だけでなく、その障害の程度や内容によっては、近親者も死亡に比肩するような精神的苦痛を受けます。

相手方の保険会社が、近親者の慰謝料を全く無視するような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

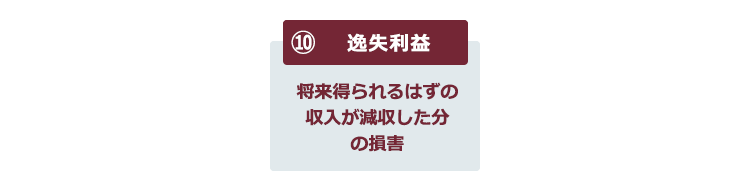

後遺症による逸失利益について

交通事故にあい後遺症が残ってしまったという場合、後遺症の影響で、本来得られたはずの将来分の収入が失われてしまうことがあります。

これが『逸失利益』です。

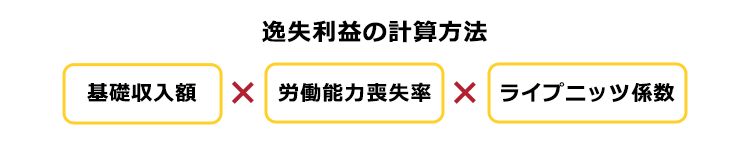

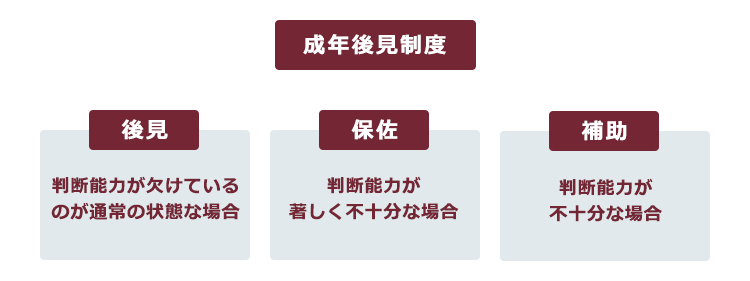

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

「労働能力喪失率」とは、後遺症が残ったことにより事故前と比べて、どのくらいの労働能力が失われてしまったのかということです。

厚生労働省が、後遺障害等級によって労働能力喪失率の目安を定めています。

先ほどご説明した、介護を要する後遺障害等級(1級及び2級)は労働能力喪失率はいずれも100%です。

労働能力喪失率は、後遺障害等級によって、必ず基準どおりの喪失率が認められるとは限りませんが、将来にわたって介護が必要な後遺症が残ってしまうようなケースでは、労働能力喪失率も基本的には高まります。

「ライプニッツ係数」は、先ほど将来の介護費用でご説明したとおりで、症状固定時から就労可能年数までのライプニッツ係数をかけて、逸失利益を算出します。

例えば、前年度の年収が300万円の方(症状固定時の年齢は30歳)が2022年4月1日以降に交通事故にあい、後遺障害等級5級に認定されたとしましょう。

後遺障害等級5級の労働能力喪失率は79%です(※実際の事案では基準どおりでない可能性もあります)。

この場合の逸失利益の計算式は次のとおりです。

(※就労可能年数は30~67歳までの37年。37年間のライプニッツ係数は22.167です)

逸失利益も、将来にわたる請求ですので被害者が若かったり基礎収入額が高額な場合には、極めて高額になります。

よって、保険会社としても、交渉の最初から基準どおりの金額を提案しない傾向があります。

ところで、先ほどの将来介護費もそうですが、逸失利益は事故後に一括で受領してしまうと、将来のインフレのリスクなどがあります。

そこで、後遺症による逸失利益については、一定期間にわたり定期的に受け取っていくことが最高裁判所判決により認められたケースもあります。

逸失利益の定期金賠償について詳しくは、次の記事もご参照ください。

ただ、介護の初期に必要となる高額な出費に対応できないなどの問題もありますので、賠償金を定期的に受け取りたい、という特別の事情がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

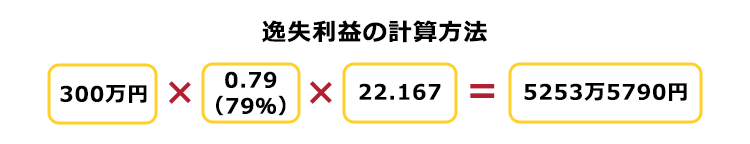

「6 後見関係費用」ってなんの費用?

最後に、「後見関係費用」についてご説明します。

「後見関係費用」とは、「成年後見制度」の申立てをする場合にかかった費用などです。

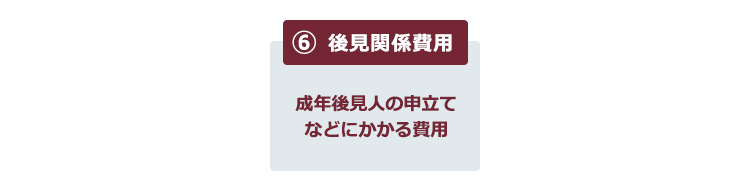

「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分ではない人を保護するための制度です。

交通事故にあい介護が必要な状態になったとしても、ご本人の判断能力に特段問題がない場合には必要ありません。

他方、事故によるけがの影響でご本人の判断能力に問題がある、という場合には、その程度によって、成年後見制度の利用を検討する必要があります。

成年後見制度は、ご本人の判断能力の程度により、次の3つに分かれます。

必ず「後見人」を選任すべき場合があること

交通事故により、ご本人の判断能力が失われてしまった場合には、ご本人が事故の相手方と示談をしたり、相手方に裁判を起こしたりすることはできません。

そこで、家庭裁判所に対して『後見開始の申立て』をした上で、「後見人」を選任してもらう必要があります。

交通事故の被害にあった方について「後見人」を選任する必要がある典型的な例は、次のケースです。

- 重度の高次脳機能障害

- 遷延性意識障害

ご本人の判断能力に問題があるにも関わらず、成年後見制度を利用せずにご家族の方の判断で示談をした場合、後々、示談の効力が否定されてしまうおそれがありますので、注意が必要です。

(※なお、被害にあった方が未成年者である場合には、成人するまでは法定代理人が本人を代理しますので、成年後見制度の申立ては不要です)

後見開始の申立てはいろいろな書類を準備しなければいけないなど手間がかかります。

後見開始の申立ては弁護士に依頼することもできます。保険会社との交渉を弁護士に依頼する場合には、併せてご検討ください。

保険会社との交渉は自分でできる?弁護士に依頼するメリットとは

交通事故の被害にあったという方で、ご自身で加害者の任意保険会社とやり取りをされている方も多いと思います。

ですが、少なくとも将来にわたる介護が必要な後遺症が残るようなけがをした場合であれば、次の理由から弁護士に依頼することを強くお勧めします。

最終的に受領する金員が増額する可能性があること

これまでご説明したとおり、将来にわたって介護が必要になるような後遺症が残ったという場合、通常、損害賠償額が極めて高額になります。

もしかしたら、保険会社からすでに示談金の提示がある方もいらっしゃるかもしれませんが、保険会社の提示に対して弁護士が交渉すると示談金が増額される可能性があることはご存じでしょうか?

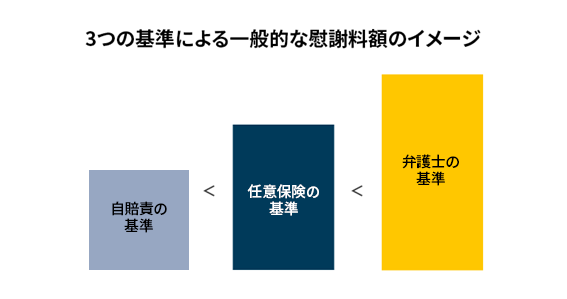

交通事故の損害賠償について、実はその金額を決める基準は次の3つがあります。

- 自賠責の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準

それぞれの特徴は次のとおりです。

| 自賠責の基準 | 法令で加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準。 被害者への必要最低限の補償を目的としているため、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなる。 上限は法令で決められており、交渉により増額される余地はない。 |

| 任意保険の基準 | 各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準で、保険会社によって内容は異なる。 一般的には、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であることが多い。 |

| 弁護士の基準 | 過去の裁判例をもとに設定された基準で、弁護士が保険会社と示談交渉をする際に用いられる。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となる。 |

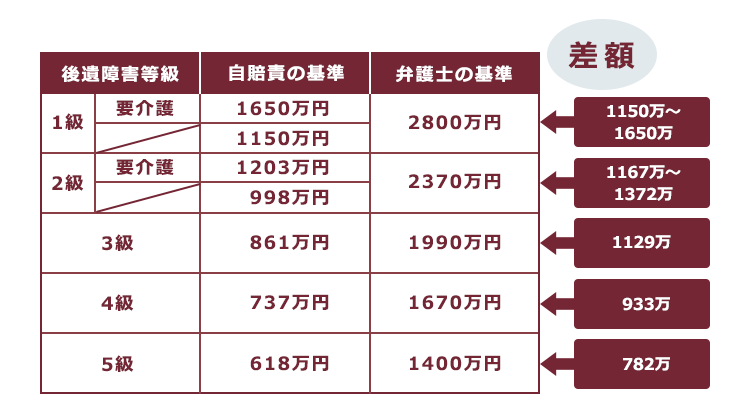

例として、後遺障害慰謝料について、1~5級の自賠責基準と弁護士の基準をご紹介します。

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

後遺障害慰謝料は、認定される後遺障害等級が上がれば上がるほど高額になりますので、自賠責の基準と弁護士の基準との差は大きく広がります。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように、通常は弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

保険会社が提示する示談金というのは、それ以上は出せないという金額ではありません。

特に、将来の介護が必要なほどのけがを負った場合には、今回ご説明したように、通常、将来の介護費用や逸失利益も高額になりますので、任意保険会社との間で、次の点で意見が鋭く対立することがあります。

- 介護費の日額はいくらなのか

- 基礎収入をいくらとみるのか

- 労働喪失率は何割とするのが妥当か など

弁護士に依頼した場合には、過去の裁判例などを参考に、適切な金額が算出できるように交渉しますので、弁護士に依頼することで、最終的に受け取ることのできる賠償額が増額する可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用が心配な方は「弁護士費用特約」をご確認ください

弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との交渉などを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は自身名義で加入している保険以外にも利用できることがある、という点です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害事故に遭った車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。

ご自身が弁護士費用特約の利用ができるかどうか、一度確認してみましょう。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、弁護士費用以上に示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】交通事故で家族が将来にわたる介護が必要となった場合、慰謝料のほかに『将来介護費用』が請求できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 将来にわたる介護が必要となった時は、後遺障害等級認定を受ければ、治療費などの実費以外に次の賠償金を請求できる。

- 将来介護費用

- 後遺障害慰謝料

- 逸失利益 など

- 将来介護費は、後遺症のうち「介護を要する後遺障害」等級以外であっても、症状の程度や内容によっては、一定の限度で認められることもある。

- 慰謝料は、けがをした本人は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」を請求できる。さらに、その近親者も『近親者慰謝料』を請求できる場合がある。

- 逸失利益は、事故前の基礎収入を基礎に就労可能年数分の金額の請求になるため、極めて高額になる。

- 保険会社との交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる金額が増える可能性がある。

- 自身や家族が加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担する(一定の限度額、利用条件あり)。

突然、ご家族が交通事故にあい、介護が必要になったという場合のご心痛は察するにあまりあります。

ご本人の今後の健康はもちろん、金銭的な不安も覚えることでしょう。

少しでも将来の金銭的不安を減らすためにも、保険会社の提示する示談金はそのまま承知することはお勧めできません。

保険会社の提示する金額は、それ以上増額できないという金額ではありません。

弁護士が交渉することにより、増額されることは本当に多いのです。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

アディーレ法律事務所では、後見開始の審判の申立ても承っています。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。