交通事故で足の指を骨折した場合、治療が終わった後も指が曲がりにくくなったり、痛みが残ったりすることがあります。

このように後遺症が残った場合には、「後遺障害」として認定されることで、次のような後遺症慰謝料を受けとれる可能性があります(弁護士の基準)。

- 後遺障害7級:1000万円

- 後遺障害9級:690万円

- 後遺障害11級:420万円

- 後遺障害12級:290万円

- 後遺障害13級:180万円

- 後遺障害14級:110万円

ただ、これはあくまでも目安の金額であって必ずこの金額が受けとれるわけではありません。

実は、保険会社が提示する慰謝料額は、これよりも低い金額であるなど、弁護士が適切と考える金額よりも低いことが少なくないのです。

適切な慰謝料を受けとるためには、被害者自身が後遺障害の認定基準や慰謝料の相場についてきちんと理解してし、保険会社に任せたままにしないことがとても重要になります。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 足の指の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

- 足の指の骨折による後遺障害で請求できる慰謝料の相場

- 足の指の骨折で後遺障害認定を受けるポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

足の指の骨折が後遺障害として認定されるケースとは

ここでは、足の指の骨折で認定される可能性のある後遺障害について、機能障害と神経障害に分けて見ていきましょう。

(1)機能障害(足の指が動かしづらくなる場合)

足の指の骨折で足の指が動かしづらくなるなどの後遺症が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 両方の足の全部の指が「足指の用を廃した」といえる場合を言います。 そして、「足指の用を廃した」とは、次のいずれかに当てはまる場合を言います。 ア 第1指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの イ 第1指以外の足指を中節骨もしくは基節骨から切断したもの、または遠位指節間関節(DIP関節)もしくは近位指節間関節(PIP関節)において離断したもの ウ 中足指節関節(MTP関節)または近位指節間関節(PIP関節)(親指にあっては指節間関節(IP関節))の可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの | |

| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |

| 片方の足の指の全てのにつき「足指の用を廃した」といえる場合を言います。 | |

| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

| 片方の足の親指を含む2本以上の指が「足指の用を廃した」といえる場合を言います。 | |

| 12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 片方の足の親指1本、もしくは、親指以外の4本の指が「足指の用を廃した」といえる場合を言います。 | |

| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

| 次のいずれかの足の指が「足指の用を廃した」といえる場合を言います。 ・片方の足の人差し指1本 ・人差し指を含む2本の指 ・中指・薬指・小指3本 | |

| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

| 片方の足の中指・薬指・小指のいずれか1本もしくは2本について「足指の用を廃した」といえる場合を言います。 |

参考:労災サポートセンター著『労災補償障害認定必携 第17版』労災サポートセンター 275~276頁

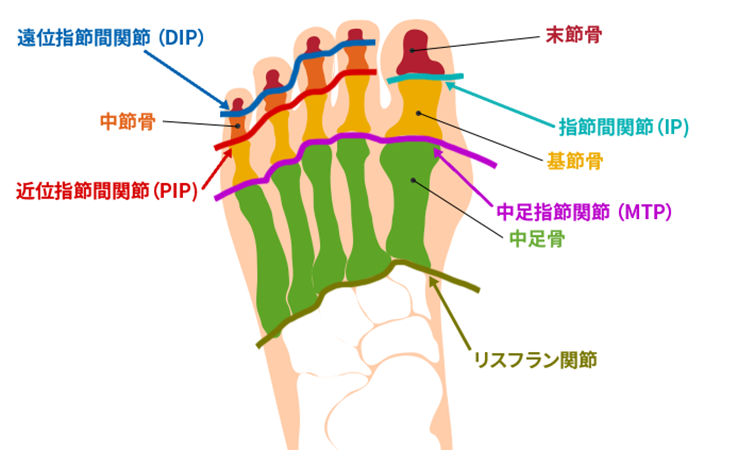

【足の骨と関節の場所】

- 末節骨:指の最も先端部分の骨です。

- 中節骨:指の真ん中の部分の骨です。親指にはありません。

- 基節骨:指の根元の骨です。

- 中足骨:足の甲にある骨です。

- 遠位指節間関節(DIP関節):指の先端から数えて最初の関節です。親指にはありません。

- 近位指節間関節(PIP関節):指の先端から数えて2番目の関節です。親指にはありません。

- 中足指節関節(MTP関節):指の付け根の関節です。

- 指節間関節(IP関節):親指の先端から数えて最初の関節です。

- リスフラン関節:足の甲の部分にある関節です。

(2)神経障害(足の指に痛みが生じる場合)

足の指の骨折で痛みが生じるなどの後遺症が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、レントゲンなどの画像所見などで痛みやしびれの原因が医学的に証明できるものをいいます。 足の指の骨折の場合には、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経の圧迫などが認められ、足の痛み・しびれなどの症状との関連が確認できるものです。 | |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

| 「局部に神経症状を残すもの」とは、交通事故の態様や、治療過程、症状の一貫性などから、交通事故で痛みやしびれが生じていることが医学的に説明できることをいいます。 |

なお、足の指が欠損した場合(切断などで失われた場合)には、足の指の機能障害ではなく、足の指の欠損障害として後遺障害等級が認定されます。足の指に関する後遺障害や慰謝料相場についてくわしく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

弁護士費用特約の補償範囲について詳しくは、こちらをご覧ください。

後遺障害として認定されるために必要な検査とは

足指の骨折による後遺症で「後遺障害」が認定されるためには、まずMRIやレントゲン、CTなどの画像診断で骨折が認められることが必要です。

そして、足の指の骨折で足の指が動かしづらくなるといった「機能障害」が後遺症として残った場合には、足の指がどれくらい動かしづらくなっているかを測定する必要があります(関節可動域の測定は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が定めた「関節可動域表示ならびに測定法」(2022年4月改定)に従って行います)。

足の指の関節の可動域の検査は、健側(=正常な側)の可動域または参考可動域の角度と比較することによって評価します。原則として他動運動(=外部から力を加えて動かす)により測定しますが、他動運動による測定が適切でないものについては、自動運動(=自力で動かす)による測定値を参考にします。測定値は、5度ごとの切り上げで記載します。

(1)親指の関節可動域の測定方法

親指の関節の可動域については、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

【親指関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 屈曲(MTP) | 伸展(MTP) | 屈曲(IP) | 伸展(IP) |

|---|---|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 35 | 60 | 60 | 0 |

IP……指節間関節(親指の先端から数えて最初の関節)

(2)親指以外の関節可動域の測定方法

親指以外の指の関節の可動域についても、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

【親指以外の指関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 屈曲(MTP) | 伸展(MTP) | 屈曲(PIP) | 伸展(PIP) | 屈曲(DIP) | 伸展(DIP) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 35 | 40 | 35 | 0 | 50 | 0 |

足の指の骨折で受けとれる可能性がある後遺症慰謝料の相場とは

後遺症が残った場合、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることになります。

加害者側の保険会社が付いている場合には、後遺症慰謝料は示談金として保険会社から提示を受けることになります。そして、大手保険会社から提示される金額であれば、適正な慰謝料の金額となっているだろうと思われているかもしれません。

しかし、実は、大手保険会社から提示された金額であっても適正な慰謝料の金額となっていないことが多くあります。

それは、慰謝料の金額には、実は3つの基準があり、保険会社が使っている基準は適正な慰謝料額にならない基準であることが多いからです。

適正な慰謝料を受けとるためには、慰謝料の3つの基準について知り、慰謝料の相場について知っておきましょう。

(1)慰謝料の3つの基準

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

| 算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

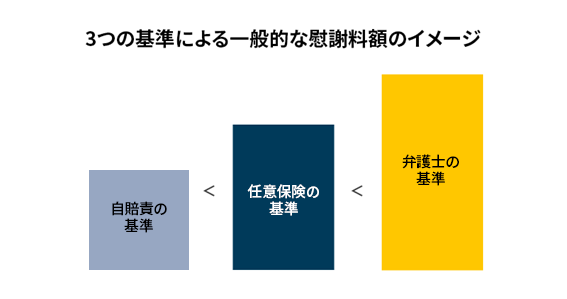

3つの基準の慰謝料の金額のイメージを比較すると、一般的に、次のようになります。

この図のように、基本的に、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。

(2)足の指の骨折で後遺症が残った場合の後遺症慰謝料の相場

足指の骨折による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責の基準と弁護士の基準で比べると、下の表のようになります(任意保険の基準は非公表のため掲載しておりません)。

適正な慰謝料を請求するためには、弁護士の基準を使うことが必要です。

しかし、被害者本人(もしくは被害者側の保険会社が行う示談交渉代行サービス)が保険会社に対し、「自賠責の基準や任意保険の基準から弁護士の基準に増額をしてほしい」と交渉してもなかなか応じてくれないでしょう。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、一般に最も高額な弁護士の基準を用いた主張を行います。弁護士は訴訟も辞さない態度で保険会社と交渉するため、保険会社側も弁護士であれば弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談に応じてくれることが多いです。

このように、被害者本人の交渉では弁護士の基準への増額ができない場合でも弁護士であれば弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待でき、慰謝料の増額も期待できます。

弁護士費用特約の補償範囲について詳しくは、こちらをご覧ください。

後遺症が残った場合には「逸失利益(後遺症が残ったことでこれまで通り働けなくなったことに対する補償)」も加害者に対して請求できる可能性があります。逸失利益についてくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

交通事故による足指の骨折で後遺障害認定を受けるための3つのポイント

後遺症があれば、当然後遺障害等級の認定を受けられると思われているかもしれません。

しかし、後遺症の症状があるのに、後遺障害等級の認定を受けられないことがあります。

なぜなら、後遺障害等級の認定は、医師が行うわけではなく、提出した書類などを参考に第三者機関(自賠責損害調査事務所など)が行うため、書類の記載に不足がある場合や検査が不足している場合には、実際の症状の有無にかかわらず後遺障害等級の認定が行われないからです。

そこで、足の指の骨折で後遺障害認定を受けるためには、次の3つのポイントを注意するようにしましょう。

【後遺障害認定を受けるためのポイント】

- 検査は早めに受診し、医師の指示に従い通院は継続する

- 医師に自覚症状を細かく伝える

- 後遺障害診断書の内容をチェックする

(1)検査を早めに受診し、医師の指示に従い通院は継続する

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査を受け、医師の指示に従い通院を継続する必要があります。

交通事故から検査までに期間があいたり、通院期間があいたりしてしまうと、後遺症が本当に交通事故を原因で生じたものなのか因果関係を疑われ、「後遺障害」として認定されないことがあります。

特に、痛みやしびれについては、足の指の骨折以外の原因でも生じる可能性があるため、足の指の骨折によるものなのかを疑われてしまうことがあります。

交通事故後すみやかに、検査を受け、通院も継続するようにしましょう。

(2)医師に自覚症状を細かく伝える

医師に自覚症状を細かく伝えることがおすすめです。なぜなら、後遺障害等級の認定のためには、どのような自覚症状があるのかがとても大切だからです。

例えば、ただ「痛い」や「しびれがある」というだけでなく、「いつから、どのように、どのあたりが痛む(しびれている)のか」など、より具体的に症状を伝えるようにしましょう。

特に、神経症状(痛みやしびれなど)については外から見てもどのような症状であるかがわかりません。どのような痛みかが一番わかるのはあなたです。細かく伝え、医師の診断書に書いてもらうことで、後遺障害等級の認定の際にも、あなたがどのような痛みをかかえているのかをわかってもらうことができます。

(3)後遺障害診断書の内容をチェックする

後遺障害等級の認定のためには後遺障害診断書を正しく書いてもらうことが大切です。

後遺障害等級の認定は、医師が作成する「後遺障害診断書」を中心に判断されます。

ただ、医師であっても後遺障害等級の認定のための治療経験が豊富なわけではありません。そのため、医師が作成した後遺障害診断書の記載では、後遺障害等級の認定をするには足らずに後遺障害等級が認定されないということもあります。

特に、他覚所見や自覚症状の欄がしっかり記載されているか、よく確認してみましょう。

後遺障害診断書を自分だけでチェックするのが不安という方は、弁護士への相談をおすすめします。交通事故に精通している弁護士であれば、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。弁護士に依頼することで、「後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか」「後遺障害認定を受けるために検査や資料はどういったものが必要か」などのアドバイスを受けることができます。

【まとめ】足の指を骨折で後遺症が残った場合、110万~1000万円の慰謝料を受けとれる可能性あり

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 足の指の骨折で後遺症が残った場合の後遺症慰謝料の相場(弁護士の基準)

- 7級:1000万円(自賠責の基準では419万円)

- 9級:690万円(自賠責の基準では249万円)

- 11級:420万円(自賠責の基準では136万円)

- 12級:290万円(自賠責の基準では94万円)

- 13級:180万円(自賠責の基準では57万円)

- 14級:110万円(自賠責の基準では32万円)

- 足の指の骨折で後遺障害認定を受けるための3つのポイント

- 検査は早めに受診し、医師の指示に従い通院は継続する

- 医師に自覚症状を細かく伝える

- 後遺障害診断書の内容をチェックする

後遺症があれば、後遺障害等級の認定はされるだろうと考えているかもしれません。

しかし、後遺症があっても後遺障害等級が認定されないことがあります。

例えば、後遺障害等級認定の手続は保険会社に任せることも出来ますが、保険会社はあなたのために積極的に動いてくれるわけではありませんので、保険会社に任せたままにしておくと、「検査が足りない」「後遺障害診断書の記載が足りない」など納得のできない後遺障害等級認定結果となってしまう可能性があるのです。

ただ、一度判断された認定を覆すことはとても難しいのが実情です。後遺障害等級の認定申請を行う前に一度弁護士へ相談されることをおすすめします。

実際、過去にアディーレ法律事務所に相談された方から弁護士に相談したことで「自分でやるよりも良い結果が得られた」との声もいただいております。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年5月時点)

交通事故の被害にあって賠償金(示談金)請求や後遺障害等級の認定のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金(示談金)請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。