この記事は、交通事故の慰謝料について詳しく解説しています。交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、それぞれの慰謝料の計算方法や相場は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準によって異なります。通常、一番高額になるのは弁護士基準で計算した慰謝料です。適切な額の慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談して弁護士基準で請求することが重要です。

また、慰謝料以外にも治療費や休業損害などの損害賠償を請求することもできます。

さらに、後遺障害等級の認定や時効の期間などにも注意が必要です。

交通事故で被害者が請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類あります。実際にもらえる慰謝料の金額は、事故の状況やケガの程度など人によって異なります。

また、慰謝料の金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準で計算するかによっても異なり、通常一番高額になるのは弁護士基準です。

被害者の方ひとりひとりが、ご自身の状況に合わせて、どの慰謝料を請求できるのか、どれくらいの額をもらえるのかなどについて正確な情報を知ることが、大変重要です。

正確な情報を知らなければ、知らず知らずのうちに「適切な慰謝料額より低額で示談してしまった」など、結果として損をしてしまうおそれがあるからです。

この記事では、3種類の慰謝料について、計算方法や相場、慰謝料で損をしないためのポイントなどについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

この記事を読んでわかること

- 交通事故で受け取れる慰謝料の種類

- 交通事故の慰謝料の相場・計算方法

- 慰謝料のほかに受け取れる可能性のあるお金

- 慰謝料で損をしないためのポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の被害にあった人は、慰謝料をもらえることがあります。

この慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金のことをいいます。

交通事故の慰謝料は、基本的には、加害者が加入している任意保険会社から支払われます。

交通事故の慰謝料はどうやって計算するのか

被害者が受ける精神的苦痛には個人差があり、外からは見えないものですので、ひとりひとり客観的に適切な慰謝料額を判断するのは至難の業です。

そこで、交通事故の賠償実務においては、あらかじめ、計算方法と慰謝料の相場が決まっています。

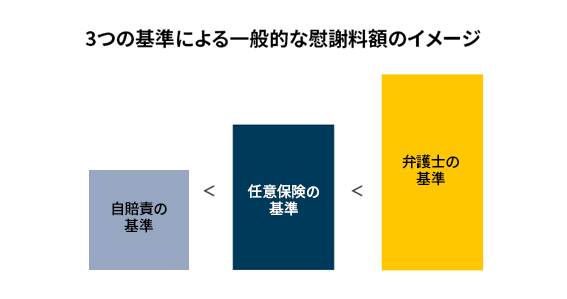

慰謝料計算の場面では、基準が3つあり、どの基準を用いるかによって計算方法・相場が変わるので、一番高くなる基準を使わないと損してしまうおそれがあります。

金額の大きい順に並べると、一般的に次のようになります。

弁護士の基準 > 任意保険の基準 > 自賠責の基準

自賠責の基準

自賠責保険により定められている賠償基準です。

必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。

※自賠責保険から支払われるお金は、被害者の過失割合が70%未満の場合、過失割合による減額はされません。なので、被害者の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

任意保険の基準

各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。

一般的に自賠責の基準と同額か少し上乗せをする程度でありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。

弁護士の基準

これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。「裁判所の基準」とも呼ばれます。

一般的に、他の2つの基準と比べて、慰謝料額は高額になります。

本来、この弁護士基準で計算された慰謝料額が、交通事故の被害者がもらうべき適切な金額です。

損しないためには弁護士基準で計算する

ご説明したように、適切な慰謝料をもらうためには、弁護士基準で計算することが重要です。

このことを知らずに、自賠責基準や任意保険基準で計算した慰謝料に同意して示談してしまうと、損してしまいます。

示談のやり直しは原則できません。あとで「もっともらえるはずだった」と気づいても遅いのです。

損しないためには弁護士基準で計算する

このことを忘れないようにしましょう。

弁護士基準で計算した慰謝料をもらうためには、弁護士に示談交渉を依頼することが必要です。

自分で「弁護士基準で払ってほしい」と交渉しても、応じてもらえることはまずないためです。

交通事故の被害にあって、「初めてのことでいろんなことが不安」という方は多いです。

1人で悩まず、まずはそのお気持ちをお聞かせください。

弁護士は、あなたに寄り添い、あなたにとってより良い結果となるように全力でサポートします。

交通事故の慰謝料の相場は?いくらもらえるのか

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類あります。

それぞれの慰謝料の計算方法は、算定基準によって異なります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準で計算するかで、慰謝料額は大きく変わります。

弁護士基準 > 任意保険基準 > 自賠責保険

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、事故により入院や通院をしなければならなくなったことによる精神的苦痛(=痛い・辛い)に対して、支払われるお金です。

基本的に、入通院期間が長くなるほど高額になります。

任意保険の基準は非公開のため記載しませんが、一般的に自賠責の基準と同程度の金額か多少上乗せされた程度と考えられます。

| 自賠責保険の計算方法 |

|---|

| 入通院慰謝料は基本的に1日あたり4300円。 次の(1)(2)のうち少ない金額のほうが採用される。 (1)実入通院日数×2×4300円 (2)入通院期間×4300円 (※2020年4月1日以降に起きた事故の場合) |

| 弁護士基準の計算方法 |

|---|

| 入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出される。 算定表は2種類あり、重傷か軽傷かによって異なる。骨折などの場合は別表Ⅰ、むち打ち症で他覚所見がない場合別表Ⅱを用いる。 縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安になる。 |

入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |

入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

参考:日弁連交通事故相談センター東京支部 編(著)『民事交通賠償損害賠償算定基準 上巻(基準編)2024年(令和6年)』日弁連交通事故相談センター東京支部 212~213頁

【通院】入通院慰謝料の相場の一覧表

通院のみの入通院慰謝料は、自賠責基準よりも弁護士基準の方が高くなります。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

| 1ケ月 | 12万9000円 | 28万円 (19万円) |

| 2ケ月 | 25万8000円 | 52万円 (36万円) |

| 3ケ月 | 38万7000円 | 73万円 (53万円) |

| 4ケ月 | 51万6000円 | 90万円 (67万円) |

| 5ケ月 | 64万5000円 | 105万円 (79万円) |

※2020年4月1日以降の事故で、通院期間の半数以上実際に通院した場合

※自賠責の基準の計算式:通院期間×4300円

※自賠責の基準では、傷害部分の補償には上限があり、治療費や慰謝料などを含めて合計120万円

※弁護士の基準は別表Ⅰという基準で算定、()内は別表Ⅱという基準で算定した場合

【入院】入通院慰謝料の相場の一覧表

実際には、入院後に通院するケースも多いのですが、ここでは入院だけのケースを計算しています。

ご覧のように、入院のみの入通院慰謝料も、自賠責基準より弁護士基準の方が高くなります。

| 入院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

| 1ケ月 | 12万9000円 | 53万円 (35万円) |

| 2ケ月 | 25万8000円 | 101万円 (66万円) |

| 3ケ月 | 38万7000円 | 145万円 (92万円) |

| 4ケ月 | 51万6000円 | 184万円 (116万円) |

| 5ケ月 | 64万5000円 | 217万円 (135万円) |

※自賠責の基準の計算式:入院期間×4300円

※自賠責の基準では、傷害部分の補償には上限があり、治療費や慰謝料などを含めて合計120万円

※弁護士の基準は別表Ⅰという基準で算定、()内は別表Ⅱという基準で算定した場合

後遺障害慰謝料

交通事故によりケガをした場合、治療を続けてもそれ以上回復しない症状(=後遺症)が残ることがあります。

後遺障害慰謝料は、その後遺障害による精神的苦痛に対して支払われるお金です。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級(1~14級)によって異なります。

遺障害慰謝料も、どの基準を元に計算するかにより、金額が変わってきます。

任意保険基準は非公開のため記載しませんが、一般的に自賠責基準と同程度の金額か多少上乗せされた程度と考えられます。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | 差額 |

| 第1級 | 1150万円(要介護1650万円) | 2800万円 | 1150~1650万円 |

| 第2級 | 998万円(要介護1203万円) | 2370万円 | 1167~1372万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1990万円 | 1129万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1670万円 | 933万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1400万円 | 782万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1180万円 | 668万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1000万円 | 581万円 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円 | 499万円 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円 | 441万円 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円 | 360万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 | 284万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 | 196万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 | 123万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 | 78万円 |

※2020年4月1日以降に発生した交通事故について

後遺障害慰謝料は、基本的にこの後遺症について後遺障害の認定を受けることにより請求できます。

適切な金額の後遺障害慰謝料を受け取るためにも、適切な等級の後遺障害等級認定を受けることが非常に重要です。

本来であれば12級の認定が受けられたのに、必要書類が不十分で14級の認定になってしまった場合、弁護士基準だと118万円も受け取れないことになってしまいます。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が亡くなった場合、死亡させられたことに対して死亡慰謝料を請求できます。

被害者の方の遺族にも被害者の慰謝料とは別に、近親者独自に、被害者を亡くしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められています。

死亡慰謝料も、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準のどの基準を元に計算するかにより、金額が大きく変わります。

死亡慰謝料も、通常、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額になります。

任意保険の基準は非公開のため記載しませんが、一般的に自賠責の基準と同程度の金額か多少上乗せされた程度と考えられます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 被害者 | 400万円 | ・一家の支柱(家族を経済的に刺させている):2800万円 ・母親や配偶者:2500万円 ・その他(独身、子どもなど):2000万円から2500万円 |

| 近親者1人 | +550万円 (750万円) | 近親者慰謝料を請求できる可能性あり |

| 近親者2人 | +650万円 (850万円) | 近親者慰謝料を請求できる可能性あり |

| 近親者3人 | +750万円 (950万円) | 近親者慰謝料を請求できる可能性あり |

※2020年4月1日以降に発生した交通事故について

※()の金額は、被害者に被扶養者がいる場合

※ここでいう「近親者」とは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者と子(養子、認知した子、胎児を含む)のこと

自賠責保険基準だと、被害者に近親者がいればその分加算されますが、最高でも1350万円であり、弁護士基準の2000万円から2800万円に比べると、かなり低い金額です。

特に死亡慰謝料は高額になりますので、どの基準を用いたかによる金額の差も高額になります。

被害者が治療を受けたけど亡くなってしまったケースでは、死亡慰謝料に加えて入通院慰謝料も請求することができます。

交通事故の被害者が請求できるさまざまなお金

交通事故の被害者は、慰謝料のほかにも、その被害を慰謝するためにさまざまなお金を請求することができます。

慰謝料以外の被害については、「積極損害」「消極損害」と分けて考えます。

積極損害|治療費・交通費など

「積極損害」とは、交通事故でケガしたことで、被害者が支払うこととなった損害のことをいいます。

| 積極損害 | |

|---|---|

| 治療費 | 病院で治療(診察、投薬、検査など)を受けた際にかかった費用 |

| 付添費用 | 被害者が子どもだったりして、入通院に付添が必要だと判断された場合、その付添にかかる費用 |

| 入院雑費 | 入院中の日用品等を購入するための費用 |

| 通院交通費 | 通院のための交通費。公共交通機関の運賃やガソリン代など |

| 将来介護費 | 重度の後遺障害が残るなどして将来にわたる介護が必要になった場合 |

| 装具 | 義歯、義手、介護用品などの購入費 |

| 家屋・自動車等改造費 | 被害者が寝たきりとなったり、車いすが必要な生活となったりした場合に、家屋や自動車に必要な改造費用 |

| 葬儀関係費用 など | 被害者が事故により死亡した場合の葬儀費用 |

必ずしも、かかった費用全額の請求が認められる、というわけではありません。

例えば、実際にかかった治療費であっても、必要性・相当性がないときは過剰診療として支払われないこともあります。

被害者が請求できる項目について、加害者側の保険会社からの提案に漏れている項目がないか、不当に低額ではないか、増額可能性はないのか、一つ一つ検討する必要があります。

消極損害|休業損害・逸失利益

消極損害とは、交通事故でケガをしたことで、交通事故がなければ得られたはずであったのに、交通事故のために得られなくなってしまった利益のことをいいます。

消極損害には次の3種類あります。

| 消極損害 | |

|---|---|

| 休業損害 | 交通事故のケガのために働くことができず、失った分の収入 (例)ケガの通院のため仕事を休み、減ってしまった収入・給料分 |

| 後遺症による逸失利益 | 後遺症により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益 (例)手足のしびれが残り、コックとして働くことができなくなり、得られなくなった収入など |

| 死亡による逸失利益 | 死亡により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益 (例)生きていれば稼いだはずの収入・給料 |

後遺症のために将来の収入が減ってしまった方は、後遺症による逸失利益(後遺障害逸失利益)、ご家族が亡くなられたご遺族は、死亡による逸失利益で計算方法やどれくらい受け取れるのかなどをご確認ください。

保険会社からの提案額に、「思ったより高額だな」と思われるかもしれません。しかし、弁護士による交渉で、休業損害や逸失利益の増額が期待できるケースがあります。

示談前に一度交通事故を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。

交通事故の慰謝料で損をしないためのポイント3つ

交通事故でケガをした場合、ご自身が被った精神的苦痛をきちんと慰謝してもらうためにも、適切な額の慰謝料を受け取りたいところです。

交通事故の慰謝料で、「ほんとはもっともらえたはずなのに、知らずに示談し、損してしまった」という事態にならないよう、次の3つのポイントを押さえておくようにしましょう。

(1)適切な後遺障害等級を認定してもらう

後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。

例えば、むち打ち症で後遺障害が残った場合、多くのケースで14級9号が認定されますが、後遺症害の内容・程度によっては12級13号が認定される可能性もゼロではありません。

弁護士基準だと、12級13号の慰謝料は290万円、14級9号の慰謝料は110万円で、180万円もの差があります。

本来なら12級13号が認定されるべきなのに、準備が不十分で14級9号と認定されてしまったり、そもそも後遺障害認定されない、というような状況に陥るのはけ避なければなりません

適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、必要な検査をおこない、必要な事実について後遺障害診断書に記載されているなど、事前に確認の上準備を進めることが大切です。

また、後遺障害等級認定の申請方法は、事前認定と被害者請求の2種類あります。事故状況にもよりますが、ご自身が主導権をもって手続きをすすめるためにも、被害者請求により、ご自身で申請する方がよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、弁護士が必要な資料を集めたり、書類を作成したりして、適切な後遺障害等級認定獲得のために尽力します。

(2)弁護士の基準で慰謝料を計算する

任意保険会社は、通常、任意保険の基準に基づいて計算した慰謝料額で、示談を提案してきます。

提案を受けても、すぐに示談に応じることはやめましょう。

増額可能性があるのかないのか確認してからでも、示談に応じるのは遅くありません。

任意保険の基準より、弁護士の基準で計算した方が通常慰謝料額は高くなります。

(3)交通事故の実績のある弁護士事務所に相談する

慰謝料を弁護士の基準で計算し、適切な慰謝料額を受け取るためには、弁護士に依頼することが必要です。

ですので、被害者の方は、示談前に、一度交通事故の実績のある弁護士事務所に相談するとよいでしょう。

相談するタイミングは人によって異なります。

治療期間が長くなり、保険会社から治療費の打ち切りを打診されてどうしようか悩んで弁護士に相談しようと思った方は、治療中に相談することになるでしょう。

後遺障害等級認定申請をしたけど非認定となり、納得できないから弁護士に相談したいという方は、その段階で相談するでしょう。

あなたが、「おかしい」「納得できない」「心配・不安だ」「もっとくわしく知りたい」などと感じた時が、まさに弁護士に相談するタイミングです。

交通事故の慰謝料でよくある質問【Q&A】

最後に、交通事故の慰謝料に関してよくある質問と回答を紹介しますので、ご自身の状況に応じて参考にしてください。

(1)専業主婦や学生も慰謝料請求できる?

慰謝料は、身体的被害を受けた被害者の精神的苦痛を慰謝するためのお金です。

ですので、仕事をしていない高齢者、主婦、学生や子どもも慰謝料を請求することができます。

(2)物損事故でも慰謝料は請求できる?

物損事故は、人的被害がなく物の損害しかない場合をいいます。

物損事故では、原則として慰謝料は請求できません。

慰謝料は、「身体的被害」による精神的苦痛を慰謝するためのお金なので、原則として、物の損害しかない物損事故では発生しないためです。

ですので、加害者側から「治療費はちゃんと払うから物損事故にしてほしい」などと言われても応じずに、きちんと人身事故として警察に届け出るようにしましょう。

(3)軽傷でも慰謝料はもらえる?

交通事故によるケガが、数日で治るようなかすり傷や、軽い打撲などの軽傷であっても、慰謝料を請求することができます。

ただし、軽傷の場合、通院日数や入通院期間も少なくなるため、弁護士基準で計算しても、あまり高額な慰謝料とはなりません。

(4)もらった慰謝料に税金はかかる?

交通事故の被害者が受け取った慰謝料には、原則として税金はかかりません。

交通事故の慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償として支払われる金銭であり、加害者から受けた損害を補填するもの、つまりマイナスをプラスマイナスゼロに戻すものであって、利益をもたらすものではないからです。

例外的に、社会通念上もらった金額が慰謝料として高額すぎる場合などでは、税金がかかるおそれがあります。

参考:No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁

(5)整骨院や接骨院で治療しても慰謝料はもらえる?

交通事故によるケガの治療は、まず病院(整形外科など)で行います。

そして、整形外科で、医師から整骨院や接骨院に通う指示を得ていれば、整骨院や接骨院で治療を受けた期間についても、入通院慰謝料や治療費を請求することができます。

整骨院や整骨院に通い始めても、整形外科に通うことをやめないようにしましょう。

(6)慰謝料は自賠責・任意保険のどちらからもらえるの?

交通事故の慰謝料は、自賠責保険・任意保険の両方からもらえますが、二重に受け取ることはできません。

加害者が任意保険に加入している場合、通常、自賠責保険が支払うはずの最低限の慰謝料に関しても、任意保険会社から一括して支払われます。自賠責保険が支払う分については、任意保険会社が自賠責保険に請求することになります。

(7)交通事故の慰謝料に時効はある?

交通事故の被害者が有する、慰謝料を含めた損害賠償請求権には消滅時効があります。

消滅時効を経過し、加害者が時効を援用すれば、損害賠償を請求することができなくなってしまいますので、この期間を意識して交渉する必要があります。

時効期間は、損害および加害者を知った時の翌日から、3年もしくは5年です。

加害者の分からないひき逃げなどを除けば、通常事故発生後すぐに加害者をすることができますので、損害賠償請求権は次のようになります。

| 損害賠償請求と時効 | ||

| 事故の内容 | 時効の起算点 | 時効期間 |

| 物損事故 | 事故の翌日 | 3年 |

| 人身事故 (後遺障害がない場合) | 事故の翌日 | 5年 |

| 人身事故 (後遺障害がある場合) | 症状固定時の翌日 | 5年 |

| 死亡事故 | 死亡の翌日 | 5年 |

| 加害者が分からない場合 | 事故の翌日 | 20年 |

| その後、加害者が判明した場合 | 加害者を知った翌日 | 5年 |

| 事故の翌日 | 20年 | |

| のいずれか早い方 | ||

※2020年4月1日以降の交通事故の場合

なお自賠責保険会社に対する被害者請求(被害者が加害者の自賠責保険会社に直接損害賠償の支払いを請求する方法)の消滅時効は、原則として交通事故があったときの翌日から3年です。加害者に対する損害賠償請求権よりも早いので、注意が必要です。

(8)加害者が無保険だったら慰謝料はもらえない?

加害者が任意保険の契約はないけど自賠責保険の契約ありの場合には、被害者自身が直接自賠責保険に対して損害賠償請求することで、一定の補償を受けることができます。

加害者が任意保険・自賠責保険ともに契約せず、無保険の場合でも、「政府保障事業」に対して補償を請求できます。

自賠責保険や政府の保障事業でも足りない部分については、加害者本人に請求することになりますが、加害者本人の資力が不十分で、適切な額の賠償金を受け取ることができないケースも少なくありません。

参考:政府保障事業|国土交通省

【まとめ】慰謝料が一番高額になるのは弁護士の基準|増額可能性について示談前に弁護士に相談を!

この記事をまとめると、次のようになります

- 交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類ある

- 慰謝料の金額は、自賠責保険、任意保険基準、弁護士基準のどの基準で計算するかにより異なる

- 慰謝料が一番高くなるのは、通常弁護士基準

- 慰謝料のほかにも、様々な項目について損害賠償を請求できることがあるので、もれなく、一つ一つについて適切な額を請求することが大切

- 慰謝料に増額可能性があるのか、どれほど増額できるのかは、ケースバイケースなので示談前に弁護士に相談する

- 実際に慰謝料を受け取れるのは、示談が成立してからおよそ2週間後

慰謝料は、増額可能性のあるケースがあります。

弁護士に相談・依頼すれば、慰謝料額の増額可能性がないかを検討し、被害者の方の利益の最大化を目指して交渉します。

また、慰謝料だけではなく、他の項目についても、漏れがないか、適切な金額かについて、一つ一つ検討して交渉することができます。

後遺障害等級認定申請などの手続きも、被害者の代わりに行うことができます。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年5月時点)

交通事故の被害にあい、慰謝料のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。