交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、後遺症慰謝料といった後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

後遺障害12級の場合の交通事故の後遺症

慰謝料の相場は次の通りです。

- 自賠責保険の基準(基本的に最低限となる基準)であれば94万円

- 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば290万円

保険会社が、弁護士をつけていない方に提示してくる金額は弁護士の基準より低いことが多いです。

加害者に対して賠償金を請求する前に、どういう症状があれば後遺障害12級となるのか、どうすれば少しでも多くの慰謝料を受け取ることができるのか、について知っておきましょう。

この記事では、

- 後遺障害12級の認定の基準

- 後遺障害12級の認定をとる方法

- 後遺障害12級の慰謝料の相場

- 慰謝料増額のコツ

について、弁護士が詳しく解説します。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺障害12級とは

自賠責保険の根拠法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、後遺障害について、症状が重い順に1~14級の等級を定めています。

12級は、そのうち下から3番目の等級です。12級の中には、さらに枝分かれしており、1~14号が定められています。

そこでまず、後遺障害12級に該当する症状を具体的に見てみましょう。

次の症状に一つでも当てはまる場合には、「後遺障害12級」となります。

| 号数 | 症状 |

| 1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

| 3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |

| 4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |

| 5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

| 6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

| 8号 | 長管骨に変形を残すもの |

| 9号 | 1手のこ指を失ったもの |

| 10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| 11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |

| 12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

| 13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14号 | 外貌に醜状を残すもの |

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)について詳しくはこちらをご覧ください。

12級1~14号の内容を簡単に説明します。

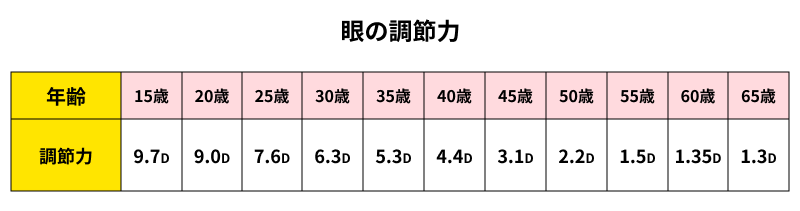

(1)1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

交通事故により、片方の眼球に著しい調節機能障害、または運動障害が残った場合です(両眼に当てはまる場合には11級1号となります)。

| 著しい機能障害 | 眼のピントを合わせる調整機能が2分の1以下になること |

| 著しい運動障害 | 頭部固定して眼で物を追うことができる視野が2分の1以下になること |

なお、眼の調整能力は加齢によっても失われますので、55歳以上の方の場合、調整能力を失ってしたとしても、後遺障害として認定されないケースが多いです。

(2)2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

交通事故により、片方の眼のまぶたに著しい運動障害が残った場合です(両眼に当てはまる場合には11級2号となります)。

| 著しい運動障害 | まぶたを開けたつもりでも十分に開かないこと、逆にまぶたを閉じたつもりでも瞳孔などが露出してしまう状態など |

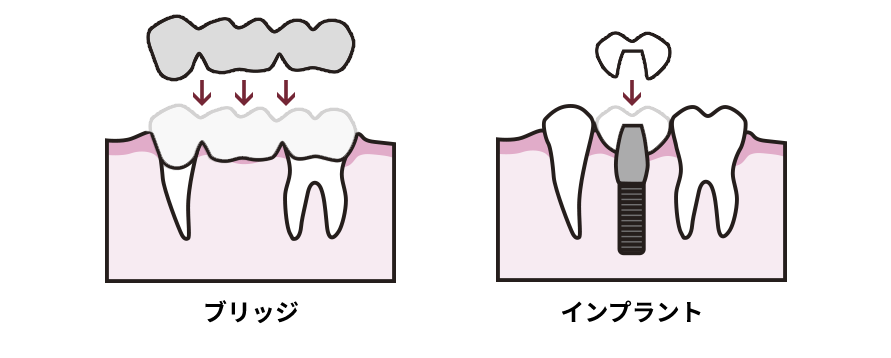

(3)3号:7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

交通事故により、7歯以上に対し歯科補てつを行った場合です(10歯以上は11級4号、14歯以上は10級4号)。

| 歯の補綴(補てつ) | 交通事故により歯が欠けたり、失われたりした場合に、差し歯や入れ歯(デンジャー)、ブリッジ、インプラントによる義歯を付けること |

喪失した歯の数と、義歯の数が一致しない場合には、喪失した歯の数を基準に補綴数を数えることになります。たとえば、4本の歯を喪失し、歯と歯の間に隙間があったため、5本の義歯を補綴した場合には、4歯の補綴として扱われることになるのです。

(4)4号:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

交通事故により、耳殻(耳の外側に張り出している部分)の大部分を欠損した場合です(両耳の場合には、併合11級)。

| 耳殻の大部分を欠損したもの | 耳殻の軟骨部分の2分の1以上を失ったこと |

なお、耳殻の欠損は、外貌醜状の後遺障害として認定される余地もあります。

(5)5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

交通事故により、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨といった大きな骨が骨折し、治癒した後も著しい変形が残った場合です。

| 著しい変形 | 裸体になった状態で変形が明らかにわかる程度のもの |

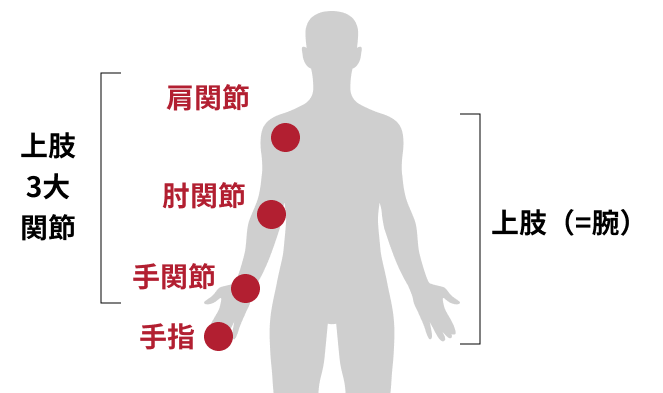

(6)6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

交通事故により、左右いずれかの上肢の3大関節(肩・肘・手首)のうちの1つの関節に機能障害が残った場合です。

上肢の3大関節とは、次のとおりです。

| 関節の機能障害 | 関節の可動域が腱側の可動域角度(=外部の力により動かせる範囲)の4分の3以下になったもの |

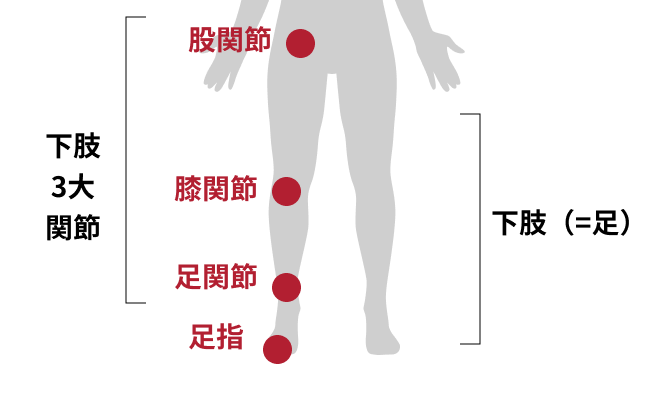

(7)7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

交通事故により、左右いずれかの下肢の3大関節(股関節・膝・足首)のうちの1つの関節に機能障害が残った場合です。

下肢3大関節とは、次のとおりです。

「関節の機能障害」の意味は、6号と同じです。

(8)8号:長管骨に変形を残すもの

交通事故により長管骨が曲がってしまうなど変形した場合などです。

長管骨とは、腕や足の長い骨をいいます。

腕なら上腕骨・橈骨・尺骨、足なら大腿骨・腓骨・脛骨を指します。

変形した場合のみならず、骨がうまくくっつかない、骨端部を欠損した場合なども8号にあたります。

(9)9号:1手のこ指を失ったもの

交通事故により、片方の手の小指を失った場合です。

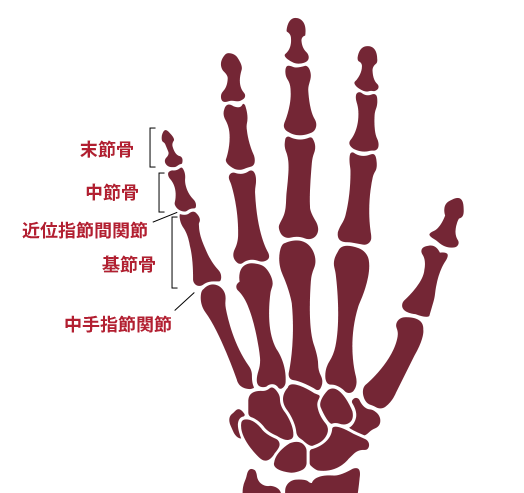

| 手指を失った | 次のいずれかに当たる場合です。 ・手指を中手骨または基節骨で切断したもの ・近位指節間関節において基節骨と中手骨を離断したもの |

指の近位指節間関節、中生骨、基節骨については、次のとおりです。

(10)10号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

交通事故により、片方の手の人差し指、中指または薬指の用を廃した場合です。

| 手指の用を廃した | 次のいずれかに当たる場合です。 ・末節骨(=指先の骨)の半分以上を失った場合 ・指の第2関節または第3関節の可動域が腱側の可動域角度2分の1以下になった場合 ・指先の痛覚や触感などが完全に失われた場合 |

(11)11号:1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

交通事故により、片方の足の第2指(=手指でいう人差し指)を失った場合、第2指を含む2本の指を失った場合、または第3指(=手指でいう中指)から第5指(=手指でいう小指)までの3本を失った場合です。親指は含まれません。

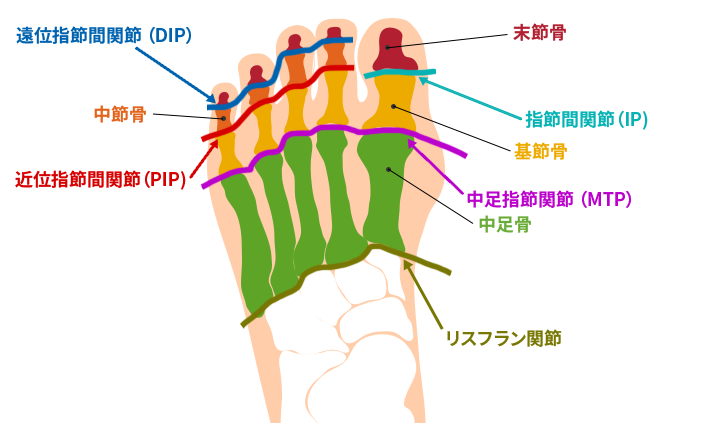

| 足指を失った | 全部を失ったもの →中足指節関節から失った場合 |

中足指節関節とは次のイラストのように、足指の根本の関節をいいます。

(12)12号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

交通事故により、片方の足の第1指(=手指でいう親指)、または他の4本の足の指が用を廃した場合です。

| 足指の用を廃した | 次のいずれかに当たる場合です。 (1)第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合 (2)他の4本の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの、または、遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの (3)中足指節関節または近位指節間関節(第1足指は指節間関節)の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下になったもの |

(13)13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

交通事故により、体の一部に頑固な神経症状(痛みや痺れ、めまいなど)が残った場合です。

| 頑固な神経症状を残すもの | 他覚的所見が認められる神経症状のこと →医師などの第三者がレントゲン検査やMRI検査などによって客観的に認識できる神経症状のこと |

典型例として、むち打ち症があります。

画像検査や神経学的検査などにより、交通事故を原因とするむち打ち症が証明された場合、後遺障害第12級13号となります。

一方、むち打ち症は、画像検査などで症状を明確に証明できなければ14級9号、最悪の場合は等級非該当と認定されてしまうことがあります。等級認定にあたって特に問題となることが多いといえます。

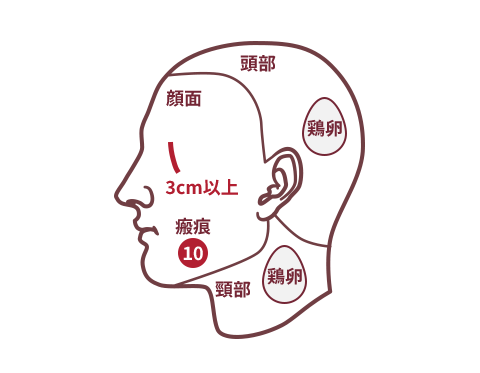

(14)14号:外貌に醜状を残すもの

頭部や顔面部、首など日常露出する部分(手足は除く)に人目に付く以上の傷あとを残した場合です。

| 外貌に醜状を残すもの | 次のいずれかに当たる場合です。 ・頭部に残った鶏卵以上の傷あとまたは頭蓋骨の鶏卵大の欠損 ・顔面部に残った10円硬貨以上の傷あとまたは長さ3㎝以上の線状の傷あと ・頸部に残った鶏卵大以上の傷あと |

外貌に醜状を残すものとは、次のようになります。

より大きい傷あとの場合には12級よりも上の等級が認定される可能性があります。

なお、男女で差はありません。

後遺障害12級の認定をとるまでの3つのステップ

交通事故によるケガが原因で後遺症が残っても、それだけで慰謝料が請求できるわけではありません。所定の機関(通常は損害保険料算出機構)による、後遺障害の認定が必要となるのが原則です。

後遺障害12級の認定をとるためには、次の3つのステップが必要となります。

症状固定の診断を受ける

後遺障害診断書を担当医に書いてもらう

「後遺障害」認定の申請

そこで、後遺障害が認定されるまでの手順について見ていきましょう。

(1)病状固定の診断を受ける

後遺障害の等級認定を受けるためには、前提として、事故により後遺症が残ったことが必要です。後遺症とは、ケガを治療した後に残った、機能障害や運動障害・神経症状のことをいいます。つまり、症状が固定し、将来的な症状の回復が見込めない状態になることです。

このような状態を「症状固定」といいます。後遺障害の等級認定を受けるためには、まず医師による症状固定の診断が必要となります。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

(2)後遺障害診断書を担当医に書いてもらう

担当医により症状固定の診断を受けた後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。これは、各部位に残った障害の状況を詳しく記載するもので、通常の診断書とは異なります。

なお、12級3号の歯牙障害(歯の欠け・折れなど)については、専用の後遺障害診断書があるため注意が必要です。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

(3)「後遺障害」認定を申請する

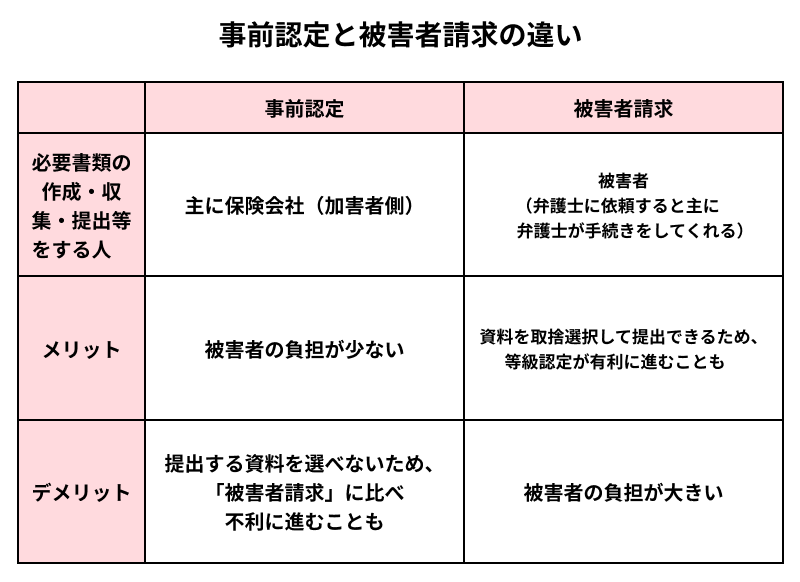

担当医に後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級の認定を申請します。等級認定の申請方法には

- 事前認定

- 被害者請求

の2つがあります。

事前認定と被害者請求の違いをまとめると次のとおりです。

申請の結果、後遺障害等級が決定したら、実際にいくら支払ってもらうのか、加害者との示談交渉に入ります。

後遺障害12級の慰謝料

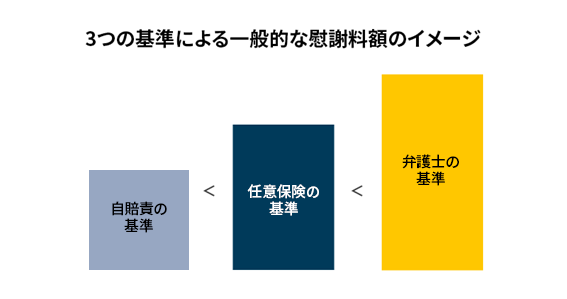

後遺障害慰謝料の相場を決める基準は3つあります。

3つの基準とは、

- 自賠責の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準(裁判所基準)

です。

3つの基準のうち、どれを採用するかによって、請求できる金額が大きく変わってきます。

3つの基準の具体的な内容は次のとおりです。

(1)自賠責の基準

自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失が70%以上になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

(2)任意保険の基準

各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に自賠責基準以上ではありますが、弁護士基準と比べると、低く設定されています。

(3)弁護士の基準(裁判所基準)

これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責基準や任意保険基準と比べて高額になります。

例えば、交通事故によりむち打ち症となり、後遺障害12級13号の認定を受けた場合の後遺症慰謝料は、次のとおりになります。

| 自賠責の基準(※) | 弁護士の基準 | |

| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |

※2020年4月1日以降に起きた事故の場合で、ご自身の過失がない場合

被害者が自分自身で交通事故の相手方の保険会社と交渉を行う場合、自賠責の基準や任意保険の基準といった低い金額で示談をまとめられてしまう危険があります。

これに対し、弁護士が相手方の保険会社と示談交渉を行ったり、交通事故の相手方に後遺障害慰謝料を請求する際には、一般的に最も金額の大きい弁護士の基準が用いられます。

交通事故の慰謝料請求にあたって、弁護士に依頼するメリットはここにあります。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

(4)後遺障害の場合は逸失利益も請求できる

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、ピアニストが、交通事故により指に後遺障害が残り、ピアノを弾くことができなくなった場合に、ビアノの演奏により将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入が、逸失利益にあたります。

逸失利益の金額は、

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として交通事故以前の収入の金額が採用されます。

「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害12級の場合の労働能力喪失率は、14%とされています。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

【まとめ】後遺障害12級の慰謝料は弁護士の基準だと290万円が相場

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 後遺障害12級は、症状ごとに14種類に分かれる。

- 後遺障害12級の認定をとるには、(1)症状固定の診断を受ける、(2)後遺障害診断書を担当医に書いてもらう、(3)「後遺障害」認定の申請の3ステップ。

- 後遺障害12級13号の認定を受けた場合の慰謝料

- 自賠責基準:94万円

- 任意保険基準:各保険会社による(自賠責基準よりやや高い程度)

- 弁護士基準:290万円

(2020年4月1日以降に発生した交通事故による場合)

- 弁護士は、3つの基準の中で一般的に最も金額が大きい弁護士基準により交渉や請求を行うため、後遺障害の慰謝料を請求する際は、弁護士に依頼するのがおすすめ。

交通事故の被害に遭われた方がアディーレ法律事務所に賠償額のご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。上限を超えた場合の弁護士費用の取り扱いについては、各法律事務所にお問い合わせください。

(以上につき、2021年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。