交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、認定された後遺障害の等級に応じて、加害者に対して後遺症慰謝料を請求できます。そして、複数の後遺症が残った場合、それぞれに等級が認定され、等級が併合されることがあります。

基本的には、次のようなルールで等級の併合が行われます。

- 5級以上の後遺障害が2つ以上→最も重い等級を3つ繰り上げる

- 8級以上の後遺障害が2つ以上→最も重い等級を2つ繰り上げる

- 13級以上の後遺障害が2つ以上→最も重い等級を1つ繰り上げる

- 14級の後遺障害が2つ以上→14級のまま

認定された後遺障害の等級に応じて、加害者に対して請求できる後遺症慰謝料の金額の目安が決まりますので、あなたに残った後遺症がどのくらいの等級になりそうなのか、等級認定のルールについて知っておきましょう。

この記事では、

- 複数の後遺症が残った場合の等級認定のルール(等級の「併合」)

- 等級別の後遺症慰謝料の目安

について、弁護士が詳しく解説します。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺障害における併合とは?

交通事故により後遺症が残った場合、加害者(事故の相手方)に対して後遺症慰謝料を請求できます。そして、その金額の相場は、後遺症の部位や症状に応じて認定される後遺障害等級によって決まります。

もっとも、実際の交通事故では、例えば眼と耳など、異なる部位の障害が同時に複数残ることが少なくありません。

このように異なる部位の障害が同時に複数残った場合には、「併合」という方法で後遺障害等級認定が行われることになります。

(1)交通事故による後遺障害は複数残る場合がある

後遺障害の種類は、まず「眼」「耳」「鼻」といった10の部位に区分され、それがさらに機能ごとに35の系列に細分化されます。

併合とは、異なる系列の後遺障害が複数残った場合の認定方法のひとつです。

後遺障害の等級は、障害の系列ごとにそれぞれ一つずつ割り当てられています。

例えば、交通事故によるケガで聴力や視力を失った場合には、次のような認定がされます。

- 両耳の聴力を全く失ったもの……4級3号

- 両眼の視力が0.6以下になったもの……9級1号

そして、後遺障害の等級には、「要介護」と「介護不要」の2パターンがあります。

- 「要介護」の1~2級

- 「介護不要」の1~14級

異なる系列の障害が複数残った場合、等級認定は併合して行うことになります。

これに伴い、後遺症慰謝料も併合された等級により請求することになります。

(2)複数の後遺障害がある場合の等級認定方法

併合の基本的な考え方は、「複数ある後遺障害のうち、最も重い等級が繰り上がる」というものです。

後遺障害の等級は、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきますが、併合が行われると、重い方の症状の等級が、併合により繰り上がります(例外もあります)。

では、併合の具体例をいくつか見ていきましょう。

併合の基本になる4つのルール

併合の基本的なルールは次のとおりです。

- 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つ繰り上げる

- 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つ繰り上げる

- 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つ繰り上げる

- 14級の後遺障害が2つ以上ある場合、いくつ障害があっても14級のまま

【具体例】

- 併合前の等級が4級と5級に該当する場合……重い方の4級を3つ繰り上げ、併合後は合わせて1級となる(併合1級といいます)。

- 併合前の等級が5級と8級に該当する場合……重い方の5級を2つ繰り上げ、併合後は合わせて3級となる(併合3級)。

- 併合前の等級が12級と13級に該当する場合……重い方の12級を1つ繰り上げ、併合後は合わせて11級になる(併合11級)。

- 併合前の等級が14級に2つ該当する場合(例:まぶたの障害(14級1号)と歯の補てつ(14級2号))……併合後も14級のまま。

併合の基本ルールを早見表にすると次のようになります。

【併合早見表】

| 最も重い等級 | |||||

| 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 | ||

| 次に重い等級 | 1~5級 | 最も重い等級 +3級 | |||

| 6~8級 | 最も重い等級 +2級 | 最も重い等級 +2級 | |||

| 9~13級 | 最も重い等級 +1級 | 最も重い等級 +1級 | 最も重い等級 +1級 | ||

| 14級 | 最も重い等級 | 最も重い等級 | 最も重い等級 | 14級 | |

併合の認定等級における3つの例外ケース

ここまで、併合の基本ルールを説明してきました。

次に、この基本ルールが当てはまらないケースについて説明します。

- 組み合わせ等級が決まっている場合

- 併合の結果が障害の序列を乱すことになる場合

- 同一系列の障害とみなされる場合

それぞれ説明します。

(1)組み合わせ等級が決まっている場合

等級表で、左右を合わせた障害の等級があらかじめ定められている場合があります(これを、「組み合わせ等級」と呼びます)。この場合は、組み合わせ等級が優先します。

例えば、右手の全ての指の用を廃し(7級7号)、同時に左手の全ての指の用も廃した(7級7号)場合、併合の基本ルールによれば併合5級となりそうです。

しかし、両手の全ての指の用を廃した場合は、等級表で4級6号という組み合わせ等級が定められているので、併合5級ではなく4級6号が適用されます。

※なお、「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失った、もしくは、中手指節関節(MP関節)もしくは近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))に著しい運動障害を残すものをいいます。

(2)併合の結果が障害の序列を乱すことになる場合

併合の基本ルールによって等級を決めると、障害等級の序列を乱すことになる場合は、異なる取り扱いがなされます。

例えば、右腕を手関節以上で失い(5級4号)、同時に左腕をひじ関節以上で失った(4級4号)場合、併合の基本ルールによれば併合1級となりそうです。

しかし、これは等級表で決められている「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級6号)」の障害の程度に達しません。そこで、この場合は併合1級ではなく併合2級とします。

(3)同一系列の障害とみなされる場合

次の場合は、厳密にいうと別系列の障害となりますが、同一の系列の障害とみなされ、併合の基本ルールとは異なる方法で等級が決定されます。

- 両眼球の視力障害・調節機能障害・運動障害・視野障害の各相互間

- 同一上肢の機能障害と、手指の欠損または機能障害

- 同一下肢の機能障害と、足指の欠損または機能障害

併合が適用されない3つのケース

次の場合は、そもそも併合ルールが適用されません。

- 1つの障害が他方の障害に含まれる場合

例えば、右足の大腿骨に変形を残し(12級8号)、同時に右足が1センチメートル短縮した(13級8号)場合です。足の短縮は大腿骨の変形に含まれると評価できるため、この場合は併合せずに、大腿骨変形の12級8号のみが適用されます。 - 1つの後遺障害に、他の後遺障害が派生している場合

例えば、右腕に偽関節が残り(8級8号)、同時にその部位に頑固な神経症状を残した(12級13号)場合です。神経症状は偽関節から派生する関係にあるとされるため、この場合は併合されず偽関節の8級8号のみが認定されます。 - 要介護の障害の場合

併合の基本ルールは、介護不要の後遺障害等級にのみ適用されます。

要介護の1級・2級には適用されません。

【後遺障害等級別】後遺症慰謝料の相場(目安)

後遺症慰謝料は、後遺症の苦痛・痛みにより受けた精神的損害に対しては、後遺症慰謝料を請求することができます。精神的損害の程度や内容は人によって異なりますし、見えるものでもないので正確に測ることは困難です。そこで、後遺症慰謝料は、障害の等級に応じてその金額の相場があらかじめ決まっています。

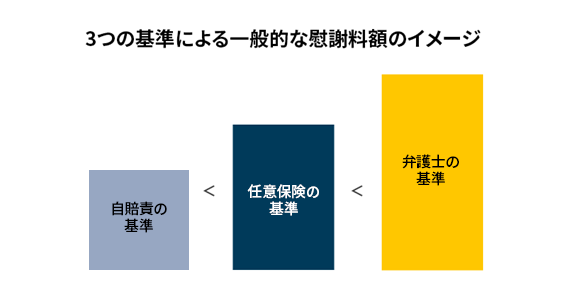

ただ、ここで知ってほしいことは、金額が法律で決まっているというわけではないことです。金額の相場を決める基準には、自賠責の基準・任意保険の基準、弁護士の基準(裁判所の基準ともいいます)の3つがあり、どの基準を用いるかによって相場が変わってきます。

| 慰謝料算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準を金額の順に並べると、一般的に次のようになります(一部例外あり)。

では、実際に自賠責の基準と弁護士の基準の慰謝料金額の目安を比べてみましょう。

例えば、後遺障害併合7級の認定を受けた場合、自賠責の基準では419万円なのに対し、弁護士の基準では1000万円となります。弁護士の基準のほうが自賠責の基準の2.39倍の金額となっているのがお分かりかと思います。

つまり、弁護士の基準を使うことにより後遺症慰謝料の増額が期待できます。

弁護士の基準を利用して後遺症慰謝料を請求するためには、弁護士へ依頼するとよいでしょう。

後遺症慰謝料について被害者が自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で交渉すると、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準に基づいた低い金額での示談を主張するでしょう。

これに対し、示談交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士の基準を用いて障害慰謝料を計算して交渉するため、弁護士の基準に近づけた金額での示談が期待できます。

【まとめ】後遺障害の併合は、基本的に最も重い等級が繰り上げる制度

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 併合の基本になる4つのルール

- 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つ繰り上げる

- 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つ繰り上げる

- 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つ繰り上げる

- 14級の後遺障害が2つ以上ある場合、いくつ障害があっても14級のまま

- 併合の認定等級における3つの例外ケース

- 組み合わせ等級が決まっている場合

- 併合の結果が障害の序列を乱すことになる場合

- 同一系列の障害とみなされる場合

- 併合が適用されない3つのケース

- 1つの障害が他方の障害に含まれる場合

- 1つの後遺障害に、他の後遺障害が派生している場合

- 要介護の障害の場合

- 後遺症慰謝料は、後遺障害等級に応じてその金額の相場が決まる。後遺症慰謝料の算定には弁護士の基準を使うのがおすすめ。

後遺障害の種類は多様であり、等級の併合には複雑なルールがあります。

弁護士などの専門家に相談しながら手続きを進めることで、後遺障害等級認定に向けたアドバイスを受けることができ、そのことで後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。

交通事故被害による等級認定については、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。