交通事故でケガを負って治療をしているのに、腫れがひかない、焼けるような痛みが残るなどの症状がでてしまう場合があります。

その症状、もしかしたら「疼痛性感覚異常」かもしれません。

ただ、疼痛性感覚異常は、医師であっても判断が難しく、診断が見過ごされてしまうこともあります。そのため、疼痛性感覚異常の診断が遅れ、後遺障害等級の認定が受けられないということもよくあります。

腫れがひかない、焼けるような痛みが残る症状に悩まされている方、疼痛性感覚異常の症状について知っておきましょう。

疼痛性感覚異常によって受けとれる慰謝料の相場や増額のポイントについても知っておくことがおすすめです。

この記事では、疼痛性感覚異常に関する次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 症状

- 診断方法

- 後遺障害等級とその慰謝料の相場(増額のポイント)

- 後遺障害等級認定までの流れと注意点

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

「疼痛性感覚異常」とは?

交通事故でケガを負い、治療を終えたはずなのに、腫れが引かずに皮膚の色が変色し、焼けるような酷い痛みやしびれが残ってしまうようなことがあります。

このような症状がある場合「疼痛性感覚異常」が疑われます(医学的には、「CRPS(複合性局所疼痛性症候群)」といいます)。

そもそも、交通事故でケガをすると、交感神経の緊張(反射)を高めて、アドレナリンを放出することで、血管を収縮させ、これにより出血を止めようとします。

そして、本来、ケガの治癒に合わせて、交感神経の緊張(反射)もおさまってくるのですが、交感神経の緊張(反射)がおさまらずに、焼けるような痛みを生じる症状が疼痛性感覚異常と呼ばれています。

なお、疼痛性感覚異常は、交感神経の関与の有無に応じて、神経損傷を伴わない「RSD(反射性交換神経性ジストロフィー)」と神経損傷を伴う「カウザルギー」に分けられます。

疼痛性感覚異常の症状とは?

CPRS(複合性局所疼痛症候群)は、「症候群」という名前がついている通り、いくつかの症状のまとまりのことをいいます。

そのため、痛みだけでなく、様々な症状が出ます。例えば、次のような症状が挙げられます。

【疼痛性感覚異常の症状】

- 強い灼熱痛や疼くような痛み

- 腫脹(炎症などが原因で体が腫れ上がること)

- 関節拘縮(骨の萎縮やこわばり)

- 皮膚の変化(皮膚色の変化、皮膚温度の低下、乾燥など)

ほかにも、発汗異常、筋萎縮などの症状が生じることがあります。

発症する部位は手や足がほとんどで、体幹や顔への発症はまれといえます。

また、交通事故の受傷から時間が経過し、治癒段階やリハビリの段階と考えられる時期に発症することが多いのも特徴です。

疼痛性感覚異常で認定される可能性のある後遺障害等級とは?

「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

そして、疼痛性感覚異常では、その症状の部位や程度、持続時間、症状の原因などを総合的に考慮して、後遺障害等級第7級・第9級・第12級・第14級が認められる可能性があります。

| 後遺障害等級 | 疼痛性感覚異常における後遺障害の内容 |

|---|---|

| 第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (例)軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |

| 第9級10号 | 神経系統の機能又は神経に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (例)通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |

| 第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの (例)

|

| 第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの (例)

|

RSD(反射性交換神経性ジストロフィー)が後遺障害として認められるためには、骨の萎縮が客観的な所見で認められることが必要となります。そのため、RSDという診断があっても、骨の萎縮が認められない人には、後遺障害として認められることが難しいというのが実情です。

疼痛性感覚異常の後遺症慰謝料の相場

次に、後遺障害等級が認定された場合に受けとることができる可能性のある後遺症慰謝料の相場について説明します。

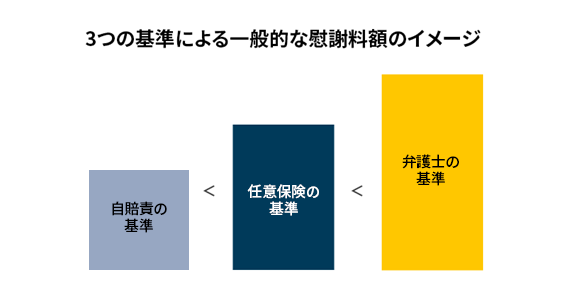

後遺症慰謝料の慰謝料の相場を知るためには、慰謝料の等級3つの基準について知っておく必要があります。なぜなら、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わってくるからです。

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

| 算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準の金額(目安)を比べると、次のようになることが一般的です。

そして、実際、疼痛性感覚異常で後遺障害等級認定を受けた場合の後遺症慰謝料は次のようになります。

| 後遺障害等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|---|

| 第7級4号 | 419万円 | 1000万円 |

| 第9級10号 | 249万円 | 690万円 |

| 第12級13号 | 94万円 | 290万円 |

| 第14級9号 | 32万円 | 110万円 |

後遺障害は、等級が高ければ高いほど、認められる後遺症慰謝料の額も高くなり、どの算定基準で計算するかによって得られる慰謝料の差も多額になります。

ただ、被害者が適切な賠償を受けるためには、被害者にとって通常は一番有利となりやすい裁判所基準(弁護士基準)で計算されることがポイントとなります。

しかしながら、自分で保険会社に裁判所基準(弁護士基準)で後遺症慰謝料を算定するよう請求しても、まず応じてもらえないでしょう。

一方、弁護士は、弁護士の基準を使い、場合によっては訴訟も辞さない姿勢で毅然と保険会社と交渉することができますので慰謝料の増額を期待することができます。

弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

後遺障害等級認定に必要な2つの手続

後遺障害等級認定には、次の2つの方法があります。

【後遺障害等級認定の2つの手続】- 被害者請求

- 事前認定

後遺障害等級認定を受けるためには、どちらの方法によるかを選ぶことができます。

(1)被害者請求

被害者請求とは、被害者自身が、後遺障害等級の認定に必要な資料(例:レントゲン写真、CT、MRI、医師が作成する後遺障害診断書など)を収集し、加害者が加入する自賠責保険会社に対し提出し、後遺障害等級の認定の申請を行う手続のことをいいます。

流れとしては、次のようになります。

(2)事前認定とは

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級の認定に必要な資料を用意し、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う手続きのことをいいます。

被害者請求では被害者が主体となって自賠責保険会社に申請を行うのに対し、事前認定では加害者側の任意保険会社が申請を行うという点で、違います。

流れとしては、次のようになります。

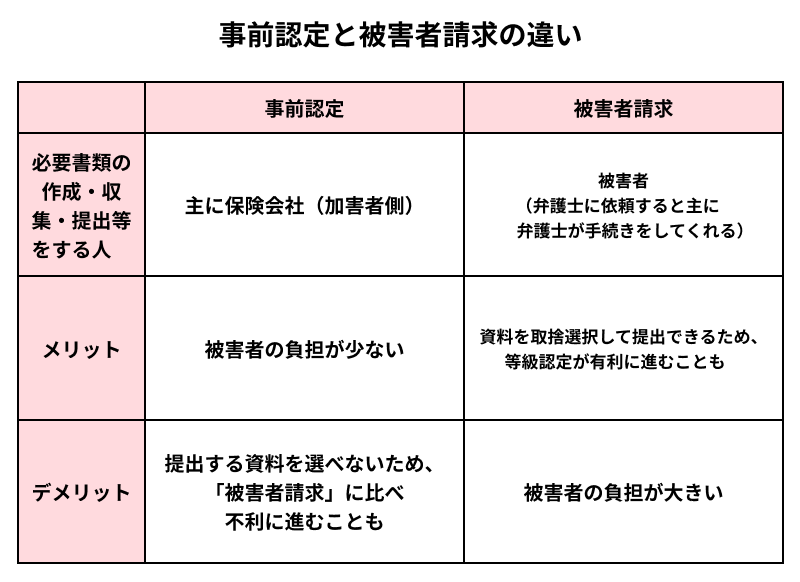

(3)事前認定と被害者請求のまとめ

事前認定と被害者請求をまとめると、次のようになります。

事前認定では、加害者側の任意保険会社が後遺等級の認定の申請を行ってくれるため、被害者が資料を収集せずに済みますが、加害者側の保険会社が被害者に有利となる資料を積極的に集めて、自賠責保険会社に後遺等級の認定の申請請求をするとはいえません。

そのため、事前認定で後遺障害等級認定手続を行った場合には、被害者自身がカルテや診療録など資料をきちんと収集すれば、もっと上位の級で認定を受けることができたかもしれないにもかかわらず、下位の級で認定されてしまうこともあります。

適切な後遺障害等級を得るためには、少し申請の手間がかかりますが、被害者請求を行うのがおすすめになります。

被害者請求は資料集めなどを被害者自身で行わなければならず、被害者に負担がある制度といえます。しかし、弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定手続に必要な資料の内容を弁護士がチェックするなど、弁護士が後遺障害認定手続をトータルサポートします。

被害者請求について必要な書類や手順をさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

疼痛性感覚異常が疑われたら、どうすべき?

腫れがひかない、焼けるような痛みが残るなどの症状がでてしまうなど、疼痛性感覚異常が疑われる症状が出た場合には、すぐに専門医に受診し、早期診断・治療するようにしましょう。

そして、疼痛性感覚異常の診断を受けるためには、どのような痛みであるか、どの部位が痛いかなど症状を医師にきちんと伝えることが重要です。なぜなら、痛みは外傷とは違ってあなたが伝えない限り、外からわかりにくいものだからです。

また、いつから痛みが出ているのか、どういった痛みなのか、どの都度メモやノートに記録にしておき、医師に伝えるのもよいでしょう。こうすることで、医師にどういう痛みがいつから出ているのか伝えやすくなるとともに、後遺障害等級認定を受ける際に、交通事故との因果関係が立証する資料ともなります。

【まとめ】疼痛性感覚異常の症状は、焼けるような痛みやしびれが特徴|早めに専門医に相談を!

今回の記事のまとめは次の通りです。

- 事故で受傷後、治療も終了しているにもかかわらず、焼けつくような痛み、しびれ、腫れがひかないなどの症状があれば、疼痛性感覚異常の可能性があるので、専門医に相談しましょう。

- 疼痛性感覚異常の後遺症慰謝料の相場(弁護士の基準)

- 後遺障害等級第7級4号:1000万円

- 後遺障害等級第9級10号:690万円

- 後遺障害等級第12級13号:290万円

- 後遺障害等級第14級9号:110万円

- ただ、疼痛性感覚異常はで後遺障害等級認定の手続を行う際には、アドバイスをもらうことができる弁護士への相談・依頼がおすすめです。

後遺障害認定の申請にはポイントがあります。後遺障害認定手続を弁護士に任せることで、弁護士が、診断書の記載内容をチェックしたり、提出する資料を精査したりしますので、適切な後遺障害等級認定の可能性をさらに高めることができます。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年3月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。