「交通事故の加害者が不起訴になった…。不起訴処分に不服があれば『検察審査会』に申立てができると聞いたけれど、申立てをしたらどうなるの?」

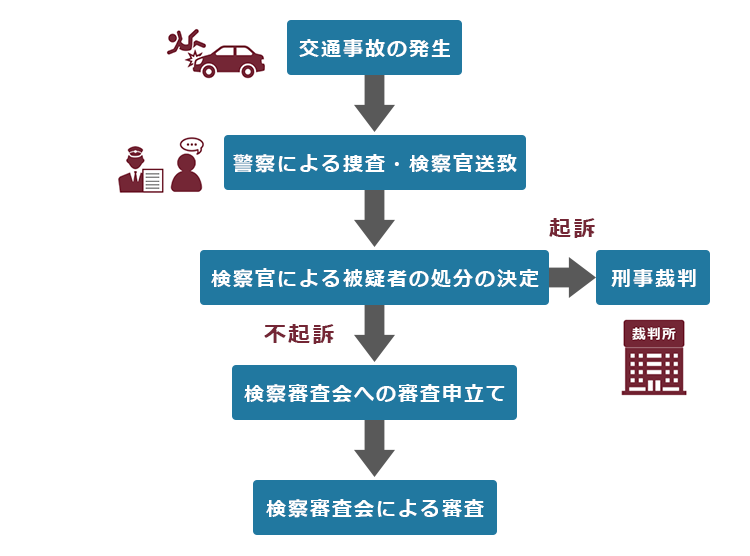

交通事故が発生して被害者がけがをした場合、通常、警察が事故を刑事事件として捜査します。

警察が捜査した事件はいずれ検察庁に送致され、検察官が加害者(被疑者)の処分を検討します。

検察官が交通事故の加害者を起訴した場合には、刑事裁判になります。

他方、検察官が加害者を起訴せずに不起訴処分とする場合もあります。

交通事故の加害者が不起訴となった場合、交通事故の被害者は「検察審査会」に検察官の不起訴処分の当否を判断するように申立てをすることができます。

今回の記事では、次のことについてご説明します。

- 検察審査制度の概要

- 検察審査会に申立てた後の流れ

- 検察審査会への審査申立ての件数や起訴される割合

検察審査会制度とは?

『検察審査会制度』とは、検察官が被疑者を不起訴とした場合に、その処分の当否について、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査するという制度です。

検察審査会は、全国に165ヶ所あり、各地方精番所と主な支部の所在地に設置されています。

検察審査会への審査申立てができるのは、主に次の方です。

- 告訴人

- 告発人

- 犯罪の被害者

- 被害者が死亡した場合はその配偶者・直系血族・兄弟姉妹 など

また、件数は少ないですが、検察審査会が自ら得た情報(報道など)に基づいて職権で審査を開始する場合もあります。

交通事故の被害にあって検察審査会に審査申立てをしたいのですが、どのような事件でも申立てができるのでしょうか?

検察官が不起訴にした事件であれば、基本的には申立てができます(※内乱罪・独占禁止法違反は除きます)。

2020年度に検察審査会が受理した2141人のうち、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)違反は175人でした。交通事故に関係する申立ては多いですよ。

交通事故のけがが重く、加害者には刑務所にいってもらいたかったのに、略式裁判で罰金刑にしかならなかったそうです。

この場合、略式裁判を申立てた検察官の判断について検察審査会に申立てはできますか?

検察審査会に申立てができるのは、あくまでも「不起訴」となった場合です。

略式裁判も「起訴」はされていますので、その場合には、残念ながら検察審査会への申立てはできません。

交通事故の加害者が不起訴になった場合の不服申立てについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

検察審査会に申立てた後の流れについて

検察審査会に審査申立てをした後の流れは、概ね次の表のとおりです。

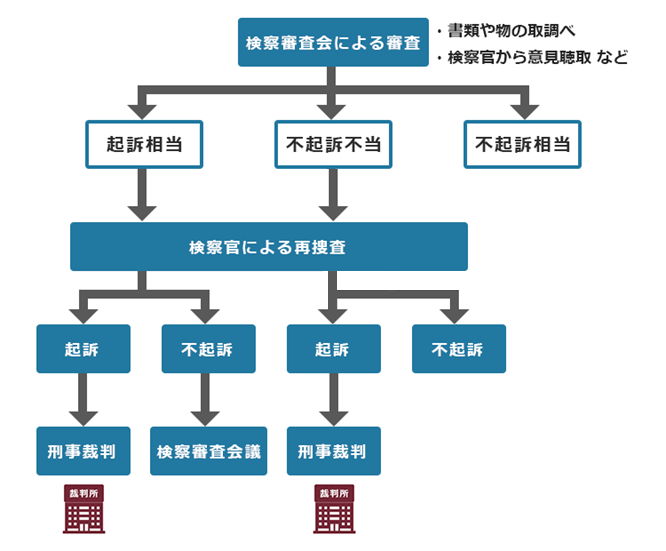

検察審査会では、検察庁から取り寄せた事件の記録や申立人が提出した資料などを検討して、不起訴処分の当否を判断します。この審査は非公開です。

検察審査会は、次のうちどれかの議決をしなければいけません。

| 起訴相当 | 「検察官の不起訴処分は間違っている。起訴するべきだ。」という判断 ※検察審査員11人中、8人以上の賛成が必要 |

| 不起訴不当 | 「検察官の不起訴処分には納得できない。もっと詳しく捜査した上で起訴・不起訴の処分をすべきだ。」という判断 ※検察審査員11人中、6人以上の賛成が必要 |

| 不起訴相当 | 「検察官の不起訴処分は相当である。」という判断 ※検察審査員11人中、6人以上の賛成が必要 |

検察審査会で「不起訴相当」の議決がなされた場合、手続は終了します。

他方、「起訴相当」又は「不起訴不当」の議決がなされた場合、検察官は、再度、事件を捜査して、改めて起訴するか不起訴にするか判断して検察審査会に通知します。

いずれの場合でも、起訴された場合には刑事裁判手続に移ります。

また、「不起訴不当」の議決がされた案件について、検察官が再捜査の上、再度不起訴とした場合には、手続はやはりそれで終了します。

他方、「起訴相当」の議決をされた案件については、検察官が再捜査の上、再度不起訴とした場合には、2度目の『検察審査会議』が開かれます(※検察官が起訴相当とされた案件について、原則として3ヶ月以内に起訴・不起訴のいずれの処分もしない場合にも2度目の検察審査会議が開催されることになります)。

2度目の検察審査会議が開かれたらどうなる?

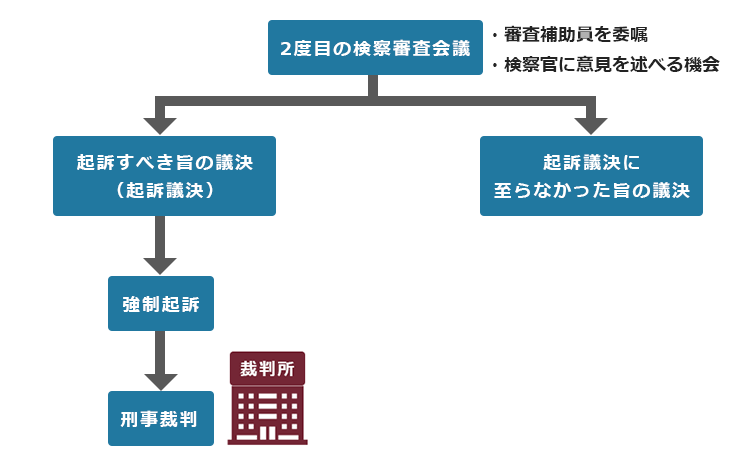

2度目の検察審査会が開かれた後の流れは、次の表のとおりです。

2度目の検察審査会議では、適正かつ充実した審査のために、必ず審査補助員(事件について説明や助言をするための弁護士です)が会議に参加します。

2度目の検察審査会議では、次のいずれかの議決がなされます。

| 起訴議決 | 「検察官が不起訴にしたのは正しくなく、起訴して裁判にかけるべきだ。」という判断 ※検察審査員11人中、8人以上の賛成が必要 |

| 起訴議決に 至らなかった旨の議決 | 起訴議決に至らないという判断 |

検察審査員11人のうち8人以上が、やはり起訴すべきという結論に至った場合には「起訴議決」がなされます。

他方、検察審査会議で、起訴議決に至らなかった場合には、その旨の議決がなされて手続は終了します。

2度目の検察審査会で起訴議決がされると、地方裁判所が検察官の職務を行う弁護士を指定し(「指定弁護士」といいます)、指定弁護士が検察官に代わって事件を起訴します(「強制起訴」といいます)。

強制起訴された事件は、起訴後の刑事裁判も検察官ではなく指定弁護士が担当します。

参照:検察審査会での審査の流れ | 裁判所 – Courts in Japan

検察審査会に申立てられた事件のうち、起訴される事件の割合は?

それでは、検察官により不起訴処分となり検察審査会に申立てられた事件のうち、最終的に起訴される割合はどのくらいなのでしょうか?

検察審査会に申立てられた事件のその後についてご紹介します。

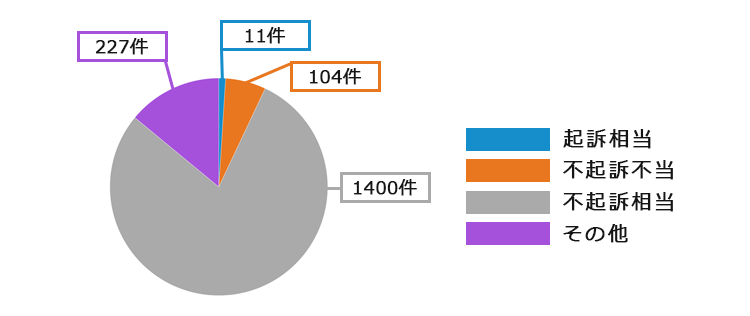

2020年度(令和2年度)における、検察審査会の受理件数は2141件(申立て2116件/職権25件)でした。

さらに、2020年度における検察審査会の議決の内訳は次のとおりです。

(「その他」とは、審査打ち切り、申立却下、移送です)

2020年度に議決がされた1515件のうち、1400件は検察官の不起訴処分は妥当と考えられたということですね。検察官の不起訴処分に疑義があるとして検察審査会が「起訴相当」「不起訴不当」と判断した割合は、単純計算で約7.6%です。

なお、検察審査会で「起訴相当」の議決がなされた後、検察官が再度不起訴処分をして、2度目の検察審査会議が開かれた件数は、2020年度はわずか5件で、そのうち、起訴議決がなされた事件は1件のみでした(3件が起訴議決に至らなかった旨の議決、1件が未済です)。

参照:検察審査会の受理件数、議決件数等|裁判所 – Courts in Japan

起訴議決による強制起訴の制度が始まったのは2009年ですが、2009~2020年までの間に2度目の検察審査会が開かれたのは延べ36人、起訴議決をされた人数は延べ15人です。

検察審査会が「起訴相当」又は「不起訴不当」と議決した事件のうち、最終的に起訴される割合はどのくらいなのでしょうか?

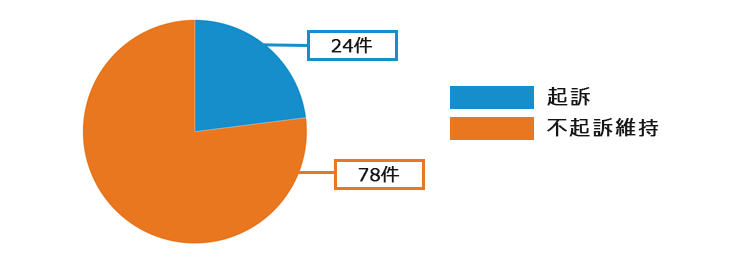

検察審査会により「起訴相当」又は「不起訴不当」と議決した事件について、2020年度に検察官が起訴・不起訴とした結果の内訳は、次のグラフのとおりです。

2020年度に検察官が再捜査の上処理した事件の件数は102件でした。

そのうち、起訴した事件は24件ですので、検察審査会により「起訴相当」又は「不起訴不当」とされた事件の起訴率は単純計算で約23.5%ということになります。

法務省によると、検察審査会法が施行された後の1949年から2020年までの間、検察審査会では、合計で延べ17万9147人の処理がされ、延べ1万8707人(10.4%)について起訴相当又は不起訴不当の議決がされています。

そして、このうち、検察官により起訴された人員は、延べ1647人ですから、検察審査会に申立てられた事件のうち検察官に起訴される割合は1%に満たず、検察審査会により「起訴相当」又は「不起訴不当」とされた事件のうち検察官に起訴される割合は約8.8%です。

参照:令和3年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/3|法務省

検察官に不起訴処分とされた事件が最終的に起訴される道のりは厳しいですね…。

確かに、数字だけを見ると一旦検察官が不起訴にした事件が起訴される割合は決して高くありません。

ですが、検察審査会は、検察官の起訴権限に民意を反映させてその適正を図るという趣旨から設けられた制度ですので、検察官だけの判断では納得できないという場合には、ぜひ審査の申立てをご検討ください。

先ほどご紹介した検察審査会の議決の内訳に「その他」がありましたが、実は、検察審査会に申立てられた後、その議決を待たずに検察官において事件を起訴する場合も一定数あるのです。

検察審査会の議決に納得ができない場合、再度、検察審査会に審査を申立てることはできますか?

残念ながら、検察審査会の議決があった時は、同じ事件について、更に審査の申立てはできません(検察審査会法32条)。

【まとめ】検察審査会では「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」の議決がなされ、「起訴相当」「不起訴不当」の議決があれば検察官において事件を再捜査する

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 交通事故の被害にあった場合で加害者が不起訴処分となった時は、検察審査会に不起訴処分の当否について審査申立てができる。

- 交通事故の加害者が起訴された場合、それが略式裁判の請求であっても「起訴」されている以上、検察審査会への審査申立てはできない。

- 検察審査会は、受理した事件を審査して「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかの議決をする。

- 「不起訴相当」となった場合には、手続はそれで終了する。

- 「起訴相当」「不起訴不当」となった場合には、検察官が再度事件を捜査し、改めて起訴・不起訴を決定しなければいけない。

- 検察官が起訴した場合には、事件は刑事裁判になる。

- 「不起訴相当」の議決をした事件について、検察官が再度不起訴処分にした場合も手続は終了する。

- 「起訴相当」の議決をした事件について、検察官が再度不起訴処分をした場合には、2度目の検察審査会が開かれる。

- さらに、そこで「起訴議決」がなされると、地方裁判所が指定する弁護士によって、事件は強制起訴されて刑事裁判となる。

- 起訴議決に至らない場合には「起訴議決に至らなかった旨の議決」がなされ、手続は終了する。

- 検察審査会において「起訴相当」又は「不起訴不当」と議決された事件のうち、2020年度に検察官が起訴した事件数は24件。

- 検察審査会の議決に対して、更に審査を要求することはできない。

交通事故の被害にあい、加害者の不起訴処分にお悩みの方は、刑事事件を取り扱っている弁護士にご相談ください。