「公共交通機関以外での通院の場合でも交通費が請求できるのか」などお悩みではないでしょうか?

特に、公共交通機関が少ない地方であれば、自家用車やタクシーの通院も多いことでしょう。

結論からいいますと、公共交通機関以外の自家用車やタクシー以外の通院でも通院交通費の支払いが認められる可能性があります。

通院交通費の支払いが認められるケースについて知っておくことで、知らず知らずのうちに、損してしまうことを防ぐことができます。

さらに、交通事故でケガをした場合には、入通院したことに対する入通院慰謝料も請求することが可能ですので、入通院慰謝料についても知っておきましょう。

この記事では、交通事故の被害にあった際に請求できる通院交通費と入通院慰謝料に関する次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 通院交通費の請求方法

- 通院交通費の支払いが認められるケース

- 通院交通費を請求するポイント

- 入通院慰謝料の計算方法・相場

- 入通院慰謝料を請求するポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故で請求できる通院交通費とは

交通事故でケガをした際、加害者(通常は事故の相手方)に対して通院にかかった交通費を請求することができます。

通院交通費は、通院治療が終わった後にまとめて請求するのが一般的です。

もっとも、通院が長引く場合は、例えば1ヶ月ごとに請求することも可能です。

通院交通費の請求には、通院交通費明細書が必要

通院交通費は、加害者(通常は、交通事故の相手方が加入している保険会社)に対して通院交通費明細書を提出することで請求します。

通院交通費明細書は、保険会社から送られて来る場合や、ホームページからダウンロードする方法もあり、保険会社によって取り扱いが異なります。

通院交通費明細書には、次のような内容を記入します。

- 通院の期間

- 実際に通院した日数

- 通院先の医療機関名

- 通院の手段

- 通院の区間、往復の距離、往復の料金

- 通院先の医療機関名

<コラム>整骨院(接骨院)の通院は通院交通費明細書に記入してもよい?

医師の指示のある整骨院(接骨院)の通院は、通院交通費の支払対象です。

しかし、本来、通院交通費は、基本的に病院への通院を対象としており、医師から指示のない整骨院(接骨院)への通院は通院交通費の支払い対象にならないのが原則となります。

【ケース別】通院交通費はどこまで請求可能?

ここで、通院交通費はどこまで請求できるのかについて次のケース別に紹介します。

- 公共交通機関(電車やバスなど)

- 自家用車(車やバイクなど)

- タクシー

- 徒歩や自転車

それぞれ説明します。

(1)公共交通機関(電車やバスなど):請求可能

電車やバスなど、公共交通機関を利用して通院した場合、通院交通費は全額請求可能です。

自宅の最寄りの駅やバス停などから、病院までの往復分が請求可能となります。一方、会社から病院に通院した場合は、会社の最寄駅から病院までの交通費が請求できます。

電車やバスの運賃は一律に決まっているので、領収書がなくても請求することができます。

なお、新幹線や特急を利用した場合にかかる料金については、重傷であり通院時間を短縮しなければならないなど特別の事情がある場合に限り、認められることもあります。

(2)自家用車(車やバイク):請求可能

車やバイクなど、自家用車を利用して通院した場合は、次のものが請求可能です。

- ガソリン代

- 高速料金

- 駐車料金

ガソリン代は、実際にかかった実費ではなく、走行距離1kmあたり15円の金額を請求できます。ガソリン車・電気自動車いずれも共通です。

なお、高速道路を利用した際の料金や駐車料金については、領収書を提出すれば、実際にかかった金額を請求できます。ただし、事前に加害者側の保険会社に確認が必要です。

(3)タクシー:ケースバイケース

タクシーで通院した場合は、タクシー通院の必要性があると認められる場合のみ実費を請求可能となります(領収書をとっておくようにしてください)。

タクシー通院の必要性があると認められる場合の具体例

- 足を骨折しており、公共交通機関(もしくは自家用車)での通院が難しい

- 被害者が高齢で、自分一人では遠方の病院に通院できない

タクシー代が請求できるかどうかは、事前に加害者側の保険会社に確認が必要です。

なお、タクシー通院を希望する場合には、事前に担当医からタクシー通院が必要なことを診断書に書いてもらっておくと、保険会社がタクシー通院が認められやすくなります。

(4)徒歩や自転車:基本的に請求不可

徒歩や自転車で通院した場合、何も費用がかかっていないので、交通費の請求はできません。

ただし、病院近くに無料駐輪場がなく、有料の駐輪場を使う必要性があった場合には駐輪費用が請求できる可能性があります。

有料駐輪場の料金を請求する場合には、忘れずに領収書をとっておくようにしてください。

家族の通院にかかった交通費も請求可能?

場合によっては家族による付添の交通費も請求可能です。

例えば、被害者が重傷の場合や未就学児・高齢者の場合など、通院に付き添いが必要な場合に限られます。

家族の付添による交通費は、被害者本人の場合と同様に計算されます。

また、家族の付添については、交通費だけでなく付添看護費も請求できる可能性があります。

ケガで通学・通勤が難しい、タクシーなどで通勤・通学した交通費は請求可能?

もともと徒歩で通学・通勤していたのに、ケガによりタクシーや自家用車による通学・通勤が必要になってしまった場合は、通学・通勤の交通費も請求できることがあります。

これは、通院のための交通費ではありませんが、事故がなければ本来支払う必要のない費用だからです。

通院交通費を請求する3つのポイント

通院交通費を請求する際のポイントは、次の3つです。

- 通院交通費明細書を正しく記入する

通院交通費明細書に記入漏れがあると、その分は支払われなくなってしまいます。通院した日や利用した交通手段などは、こまめに記録するようにしましょう。 - 不明点は保険会社に確認する

通院交通費明細書の記載方法に不明な点がある場合は、保険会社にその都度確認するようにしてください。 - 自分の判断で通院をやめない

「もう治っただろう」と自分の判断で通院をやめてしまわずに、医師の指示に従って、完治するまできちんと通院するようにしましょう。

交通事故でケガをした場合に貰える入通院慰謝料とは

最後に、交通事故でケガをした場合にもらえる入通院慰謝料についても知っておきましょう。

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故でケガをしたことに対する慰謝料です。

入通院慰謝料は、治療期間や実際に入通院した日数に基づいて計算します。基本的に、入通院期間が長くなるほど高額になります。

(2)入通院慰謝料の計算方法

ここでは、入通院慰謝料の計算方法について説明します。

まず前提として、慰謝料の3つの算定基準について知っておきましょう。

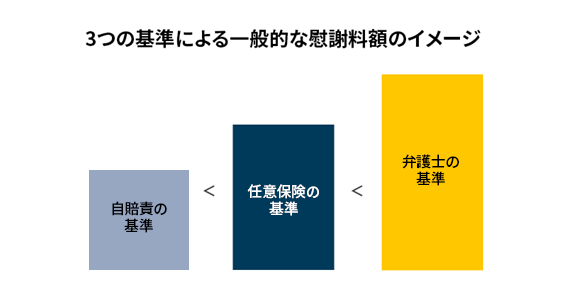

(2-1)慰謝料の3つの算定基準

入通院慰謝料の次の3つの算定基準について説明します。

| 慰謝料計算基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 自賠責基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、基本的には、慰謝料の基準額は3つの計算基準のうち最も低くなります。 |

| 任意保険基準 | 任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の計算基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士基準 (裁判所基準) | 弁護士基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合や裁判をした場合などに使われる計算基準です。 弁護士基準による慰謝料金額(目安)は基本的には3つの計算基準のうちで最も高額となります。 |

保険会社が提示する金額が一番良いと思われているかもしれませんが、保険会社が利用する自賠責基準や任意保険基準より、弁護士が使う弁護士基準の方が高額となりやすい傾向にあります(※)。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失が70%以上になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

実際に、自賠責基準と弁護士基準で比べてみましょう(任保険基準は非公開)。

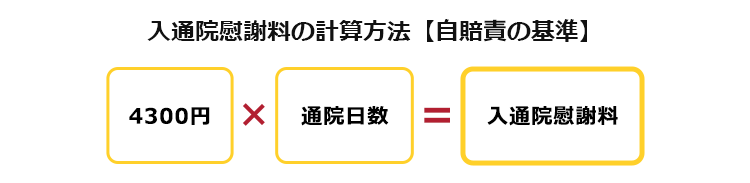

(2-2)自賠責基準の場合

自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4300円と決まっています(2020年4月1日以降に発生した交通事故。それ以前は1日4200円)。

通院日数は、通常、実通院日数×2と、総治療期間の少ない方で計算します。

例えば、事故日から6ヶ月通院したケース(入院なし)で計算してみましょう。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>

6ヶ月の総治療期間に70日間実際に通院したとすると、180日(総治療日数)と140日(実治療日数×2)の少ない方が採用されます。

仮にその日数で計算すると、

4300円×140日=60万2000円(目安)となります。

(2-3)弁護士基準の場合

弁護士の基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って計算します。

算出表には、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類があります。

レントゲン撮影やMRI画像などによって客観的な異常が見られる場合は別表Ⅰ、見られない場合は別表Ⅱが用いられ、別表Ⅰのほうが高額になります。

自賠基準と同じく、事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)で計算してみましょう。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>

別表Ⅰの場合 116万円(目安)

別表Ⅱの場合 89万円(目安)

入通院慰謝料を算定する際には、弁護士基準がおすすめです。

6ヶ月通院したケース(入院なし)の入通院慰謝料は、自賠責基準の場合60万2000円であったのに対し、弁護士基準116万円(もしくは89万円)になります。

このことからも、自賠責基準よりも弁護士基準が高額となりやすい傾向にあることがわかります。

(3)入通院慰謝料を請求する3つのポイント

入通院慰謝料を請求するポイントは次の3つです。

- 人身事故扱いになっているかを確認する

まず、物件事故ではなく人身事故扱いになっているかを確認します。物件事故扱いとなっていると、通院交通費や慰謝料の支払いを受けられないことがあるからです。 - 治療打ち切りの要請には安易に応じない

治療途中で、加害者側の保険会社から治療打ち切りの要請が来ることもありますが、安易に応じず、医師などと相談して慎重に対応する必要があります。 - 示談交渉は慎重に

加害者側との示談交渉は、いったん示談が成立するとやり直しがききません。そのため、特に慎重に行う必要があります。不安な場合は弁護士に相談しましょう。

人身事故の切り替えについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】通院交通費は自家用車やタクシーの場合でも請求可能なケースも!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 【ケース別】通院交通費請求の可否

- 公共交通機関(電車やバスなど):請求可能

- 自家用車(車やバイク):請求可能

- タクシー:ケースバイケース

- 徒歩や自転車:基本的に請求不可

- 被害者が未就学児・高齢者の場合など、通院に付き添いが必要な場合には、家族の通院交通費も請求可能。

- 通院交通費を請求する際の3つのポイント

- 通院交通費明細書を正しく記入する

- 不明点は保険会社に確認する

- 自分の判断で通院をやめない

- 入通院慰謝料には、「自賠責基準・任意保険・弁護士基準」があり、「弁護士基準」が一番高額になりやすい傾向にある。

- 入通院慰謝料請求の3つのポイント

- 人身事故扱いになっているかを確認する

- 治療打ち切りの要請には安易に応じない

- 示談交渉は慎重に

交通事故の賠償金については、保険会社に任せておけば大丈夫と思われているかもしれません。

しかし、保険会社が利用する自賠責基準や任意保険基準では、弁護士基準よりも安い金額となってしまうケースが多くあります。

弁護士に相談し、保険会社が提示した金額よりも増額した解決事例もありますので、保険会社に示談交渉を任せてしまうのではなく、一度弁護士への相談をおすすめします。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の被害にあって通院交通費や入通院慰謝料のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。