大切な家族がある日突然交通事故にあい、意識不明の状態になってしまったら、

誰しも気が動転し、うろたえてしまうことでしょう。

しかし、そんな時だからこそ、少しだけでも冷静になって対応することが大切です。交通事故直後に意識がない場合には、当然ですが、すぐに救護し、救急車を呼ぶ必要があります。

また、交通事故後しばらく経っても意識が戻らない場合には、本人が損害賠償請求をすることができません。

そこで、成年後見制度の申立てをして後見人を選任した上で、後遺障害等級認定を受け、交通事故の損害賠償について加害者側と話し合う必要があります。

この記事を読んでわかること

- 交通事故が起こった時にすべきこと

- 家族が意識不明になってしまった時にすべきこと

- 弁護士に依頼するメリット・デメリット

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故が発生したら、どうしたら良い?

まず、交通事故が起こった時、何をしなければいけないのでしょうか。

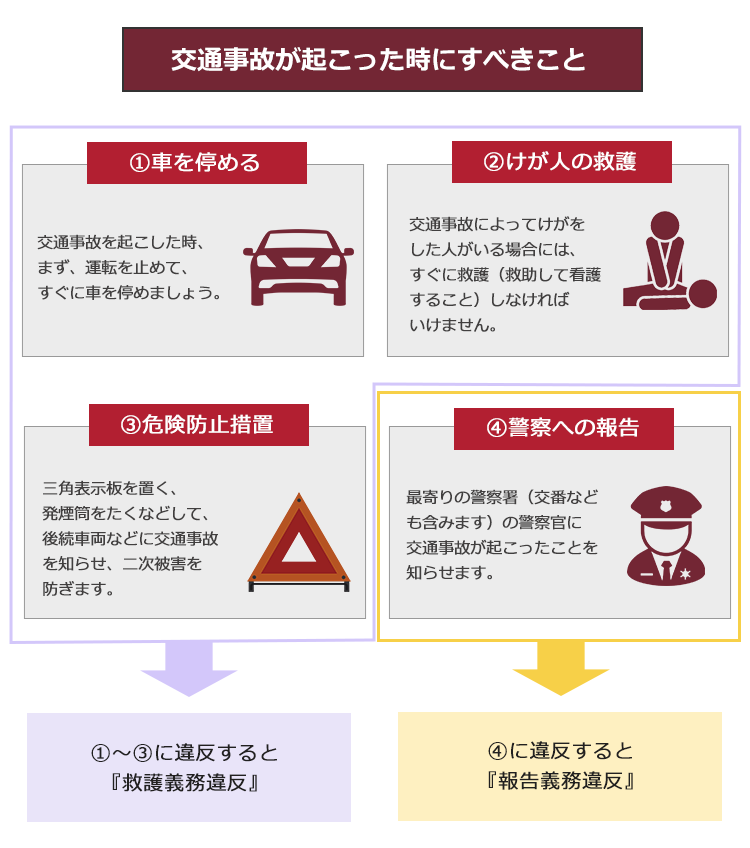

車を運転中に交通事故が起こってしまった場合、真っ先にしなければいけないことは、次の4点です。

これらの義務に違反すると、それぞれ『救護義務違反』(いわゆる「ひき逃げ」です。)や『報告義務違反』となり、刑罰を科されるおそれがありますので注意が必要です。

交通事故を起こして気が動転し、とっさにその場から逃げてしまう方もいますが、『救護義務違反』はとても重い犯罪です。

本来であれば罰金刑で済む交通事故であっても、『救護義務違反』があると罰金刑では済まず、懲役刑を科されることもあります。

なお、『救護義務』と『報告義務』は、加害者・被害者を問わず車の運転手全員が負います。

意識不明と後遺障害について

交通事故直後や少しの間意識がない場合であっても、いずれ意識を回復し、後遺症も残らない方は数多くいらっしゃいます。

特に交通事故後2~3時間程度で意識が戻る場合などは、脳震盪などが原因で、後遺障害も残らないことが多いでしょう。

また、6時間以内に意識が回復する、外からの刺激に反応する(大きな音がしてピクッと動く、触ると反応するなど)場合も、回復の見込みがあると言われています。

他方、その後、24時間が経過しても意識が戻らず、外界からの刺激にも反応しない場合には、これからご説明するように脳が損傷し、後遺障害が残ってしまう可能性があります。

また、意識が回復しても、次のような場合には、脳が損傷している可能性があります。

• ひどい物忘れが続く

• 事故の記憶があいまいなまま

• ぼんやりしている状態続く

意識が戻らない原因について

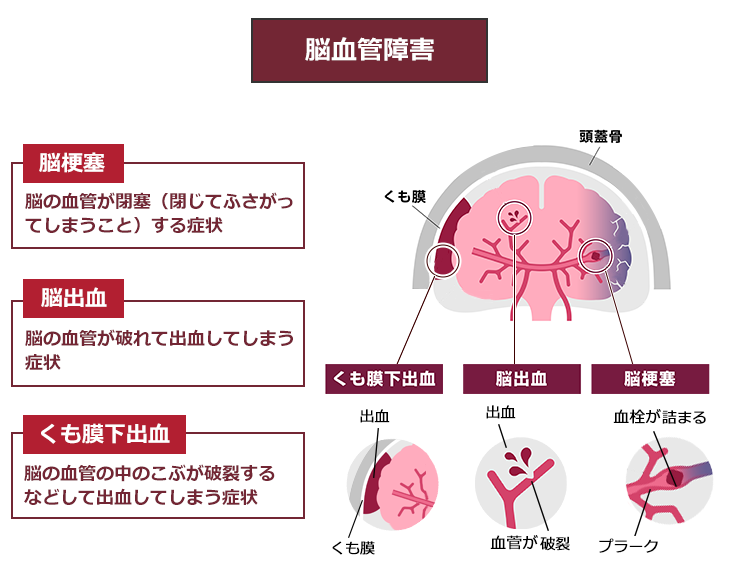

意識不明の主な原因は、一般的には次のとおりです。

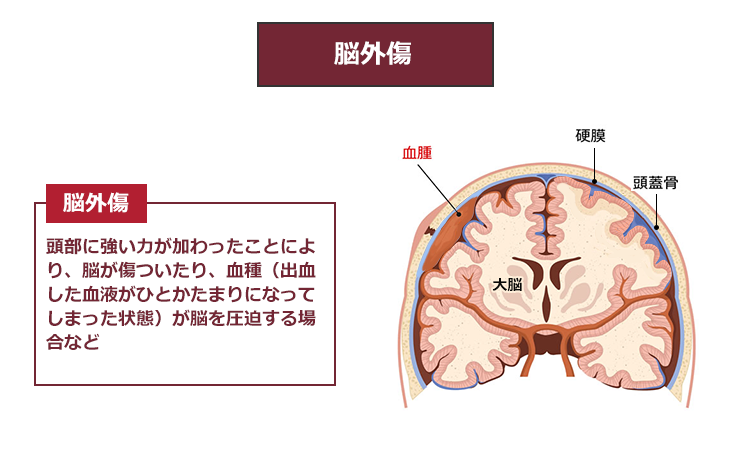

このうち、交通事故が原因で意識不明になったという場合は、『脳外傷』が原因であることが多いです。

また、交通事故の衝撃による『外傷性脳出血』や『外傷性クモ膜下出血』によって意識不明になることもあります。

ただし、脳梗塞については生活習慣病で引き起こされることが多いため、交通事故後に脳梗塞が原因で意識不明になった場合には事故との因果関係が否定される場合があります。

交通事故との因果関係が否定されると、治療費などの請求ができない(または一部しかできない)ことになってしまいます。

意識不明のご家族のためにすべきこと

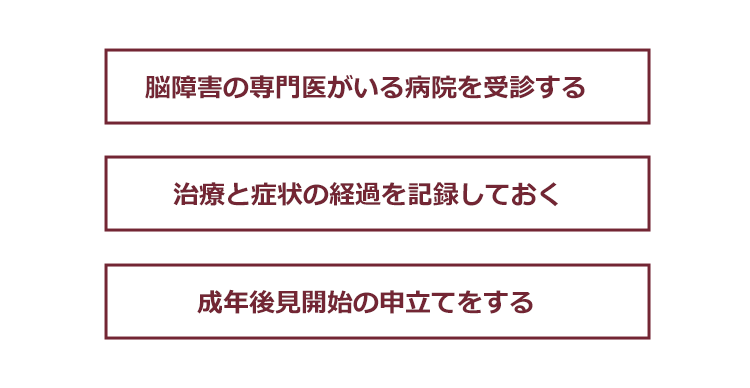

ご家族が交通事故にあって意識不明の状態になってしまったという場合に、すべきことは次のとおりです。

(1)脳障害の専門医がいる病院を受診する

交通事故直後から意識がないという場合には、救急医などによる判断で専門医がいる病院に搬送されているかと思います。

他方、脳挫傷などであれば、交通事故後数時間かけて血種がだんだん大きくなってくることがあります。

このような場合、交通事故直後は意識もあり元気だったのに、後から意識がなくなってしまうことがあります。

事故後、しばらくしてから激しい頭痛、嘔吐、体のしびれ、めまい、意識障害などが起こった場合には、大至急、脳障害の専門医を受診する必要があります。

本当は脳に損傷があるにも関わらず、専門医のいない病院を受診していると、本来受けるべき適切な治療を受けられないおそれがあります。

また、後々、高次脳機能障害の後遺障害等級認定を受ける際、CTやMRI検査などの画像所見が重視されますので、事故後、早急に専門医によりこれらの検査を受ける必要があります。

(2)治療と症状の経過を記録しておく

交通事故による意識不明になったというケースの中には、頭に強い衝撃を受けて脳の神経組織が断裂してしまい、意識を失ってしまう場合があります。

それを「びまん性軸索損傷」と言いますが、この場合には、出血を伴わないことが多く、CT画像では判明しないことが多いです(MRI画像では所見がみられることもありますが、MRIでも判別が困難なことがあります)。

意識が回復しないにもかかわらず、CTなどの検査で原因が特定できない場合には、事故直後から被害者の様子(いつから意識がないのか、皮膚に対する外からの刺激に反応するかなど)をつぶさに観察・記録しておく必要があります。

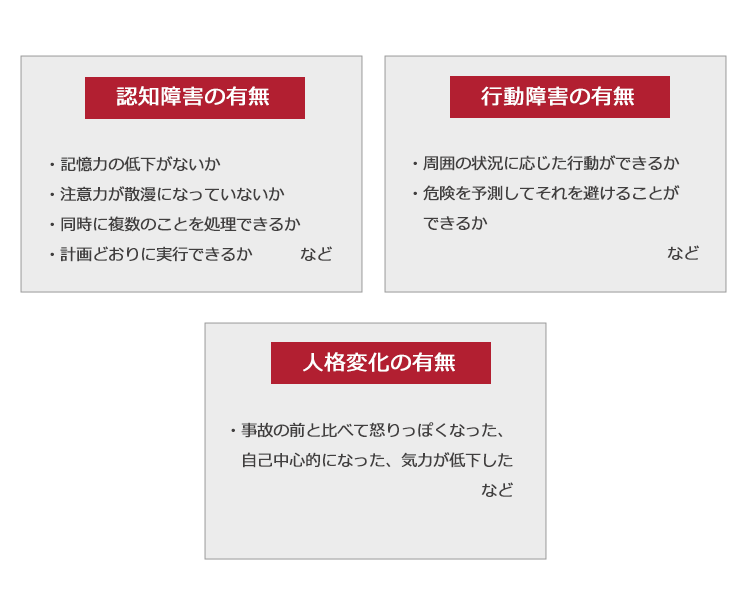

また、幸いにして被害者の意識が戻った後も、後遺障害等級認定のために、次の点に留意して記録を続けることをお勧めします。

画像上、明らかな脳の異常がないにも関わらず、事故前と比較して異常がみられる場合には、後遺障害等級認定に際してこれらの項目も参考とされます。

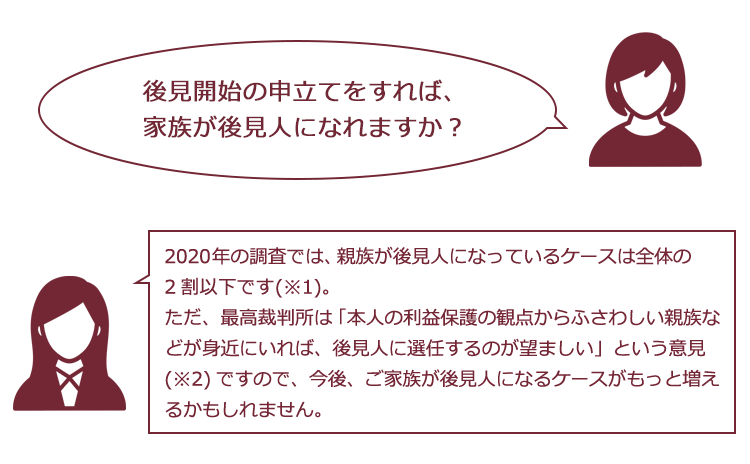

(3)成年後見開始の申立てをする

「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分ではない人を保護するための制度です。

ご家族が交通事故にあい、意識が戻らない場合には、医師と相談し、今後も意識が戻らない可能性があれば、家庭裁判所に対して、

成年後見開始の申立て

をする必要があります。交通事故の損害賠償について、加害者やその保険会社と示談をするにしても、裁判をするにしても、本来であれば被害者本人の意思に基づいて行う必要があります。

しかし、被害者の意識が戻らない場合には、被害者本人はこれらについての判断ができませんので、「後見人」を選任した上で、「後見人」が本人に代わって示談なり裁判なりをする必要があるのです。

(※1)参考:成年後見制度の現状・12頁|厚生労働省

(※2)参考:第2回成年後見制度利用促進専門家会議(ペーパーレス)|厚生労働省

成年後見制度について詳しくは次のサイトをご覧ください。

参考:後見開始|裁判所 – Courts in Japan

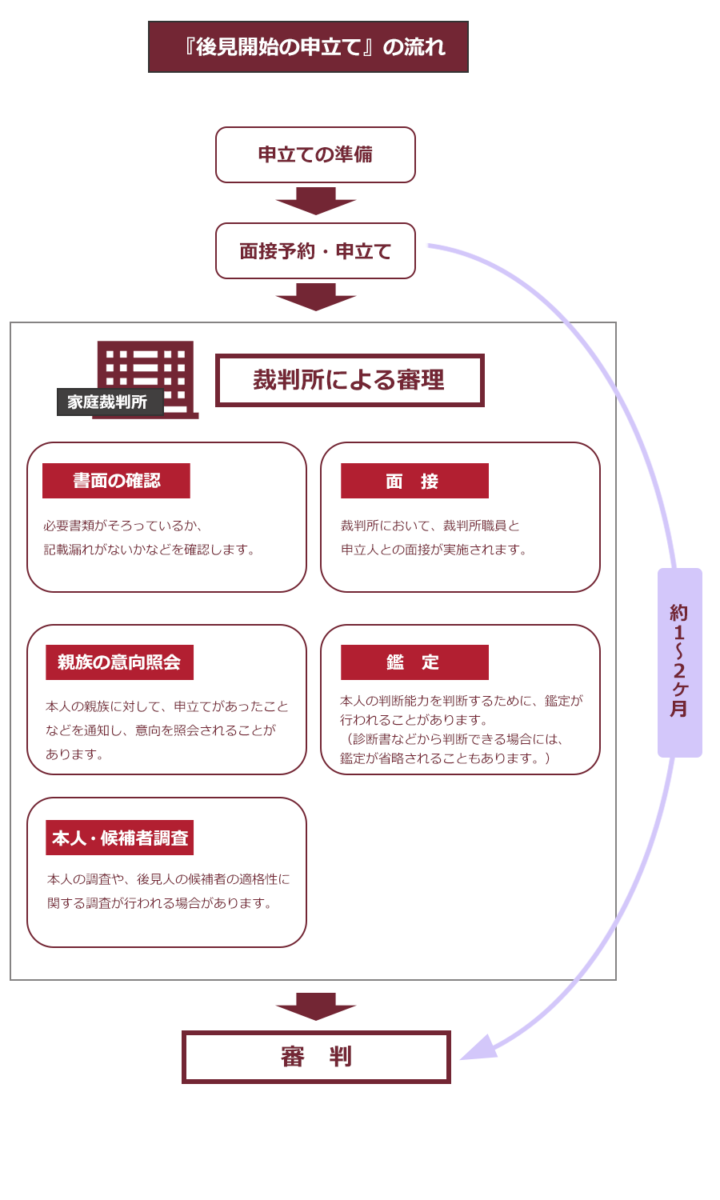

後見開始の申立てをする場合の流れは、次のとおりです。

申立てにあたって必要な書面などは、次のサイトをご参照ください。

それほど難しい手続きではありませんので、ご家族の方が申立てることも可能ですが、不安があれば弁護士などに相談することをお勧めします。

参考:成年後見・保佐・補助申立ての手引き|裁判所 – Courts in Japan

後遺障害等級認定を受けること

ご家族が交通事故にあい、意識不明になったまま症状固定(医学的見地から、それ以上治療を継続しても回復が見込まれないという時点です。)に至った場合、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故が原因で、意識が戻らないというケースでは、通常は、『遷延性意識障害』として、後遺障害等級1級1号(後遺障害等級表別表1)に認定されるかと思います。

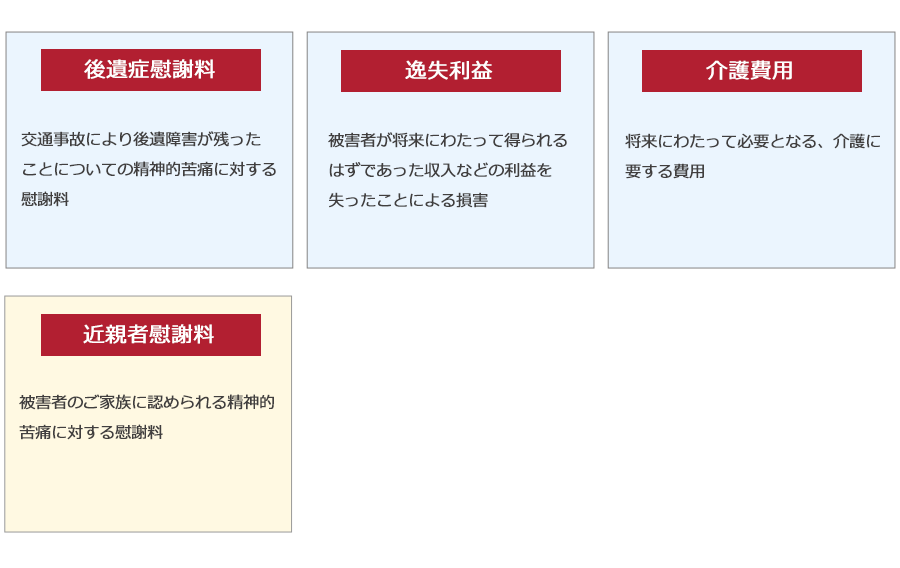

後遺障害等級認定を受けると、加害者に対して主に次の項目について損害賠償を請求できます。

(※黄色の枠はご家族固有の慰謝料です。)

ご家族が遷延性意識障害になった場合はこちらの記事もご覧ください。

(1)後遺症慰謝料について

後遺症慰謝料とは、後遺障害が残ったことについての精神的苦痛に対する慰謝料です。

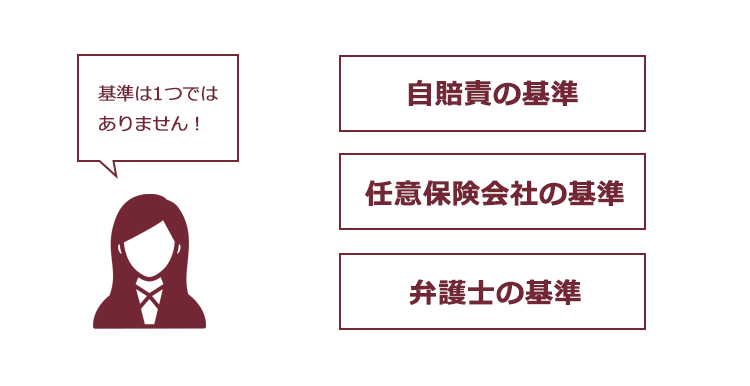

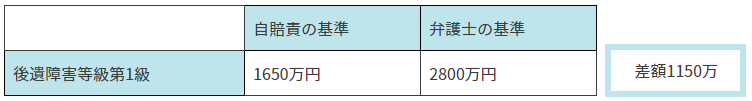

後遺症慰謝料について気をつけておきたいのは、慰謝料額を算出する基準は1つではないということです。

具体的には、自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準の3つがあります。

被害者が意識不明になった、という場合の後遺障害等級についての自賠責の基準と弁護士の基準をご紹介します。

【介護を要する後遺障害】

(※2020年4月1日以降に発生した事故で、被害者に過失がない場合)

自賠責保険は、最低限の被害者の救済を目的としていますので、3つの基準の中では、通常は一番低額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合などには、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

任意保険会社の基準は各会社によって異なりますし、公表されているわけではないので、明確な基準はわかりませんが、基本的には自賠責の基準より高額で、弁護士の基準より低額であることが多いようです。

(2)介護費用について

交通事故で意識不明になり、将来にわたって介護が必要になる場合には、将来の介護費用が請求できます。

介護費用の計算式は、次のとおりです。

介護費の日額について、損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」といいます。)では、介護をするのが職業付添人(介護士やヘルパーなど)の場合は実費、家族などの近親者の場合は日額8000円とされています。

ただし、実際の裁判例では、近親者の介護費用は介護の具体的内容、介護者の年齢、介護施設等の利用の有無や今後の利用の見込みなどによって異なっており、8000円よりも少なくなることも多くなることもあり、かなり幅があります。

「ライプニッツ係数」とは、将来の介護費用が一時金で支払われることにより、被害者が将来の利益(利息など)を先に取得することになるため、その得られる利益を前もって控除するための数値です。

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した事故とそれより前に発生した事故の場合で数値が異なりますので、注意が必要です。

2020年4月1日以降に発生した事故に関するライプニッツ係数は、次のサイトをご参照ください。

将来介護費の場合には、上のサイトの表の「就労可能年数」とあるのを「平均余命までの年数」と読み替えてご覧ください。

(平均余命については、厚生労働省の「簡易生命表(基幹統計)」のうち、「主な年齢の平均余命」で調べることができます。)

(3)逸失利益について

交通事故による後遺障害が残ってしまった場合、その影響で本来得られたはずの将来の収入が失われてしまうことがあります。

これが『逸失利益』です。

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

「労働能力喪失率」とは、後遺障害によって事故前と比べて、どのくらい能力が失われてしまったのかということですが、意識不明の場合には、喪失率は100%です。

「ライプニッツ係数」は、先ほど将来の介護費用でご説明したとおりで、症状固定時から就労可能年数(原則67歳まで)までのライプニッツ係数をかけて、逸失利益を算出します。

(4)近親者慰謝料について

最高裁判所の判例によれば、近親者が交通事故にあい、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも独自の慰謝料請求権が認められるとしています。

参考:最高裁判所判決昭和33年8月5日|裁判所 – Courts in Japan

後遺障害等級1級1号の場合の近親者慰謝料について、実際の裁判例をいくつかご紹介します。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 本人との関係 | 金額 | 本人慰謝料 | 裁判所 | |

| (1) | 1級1号 | 高次脳機能障害 身体性機能障害 | 両親 | 各200万円 | 傷害373万円 後遺障害2800万円 | 大阪地裁 R2.3.31 |

| (2) | 1級1号 | 意識障害 四肢麻痺など | 両親 兄と姉 |

各400万円 各200万円 |

傷害435万円 後遺障害3000万円 | 神戸地裁伊丹支部 H30.11.27 |

| (3) | 1級1号 | 植物状態 | 妻 子2人 | 各200万円 | 傷害542万円 後遺障害2800万円 | 名古屋地裁一宮支部 H30.3.5 |

| (4) | 1級1号 | 遷延性意識障害 | 妻 子2人 実父 |

100万円 各100万円 50万円 |

傷害340万円 後遺障害2800万円 | 松山地裁西条支部 H29.3.30 |

※本人慰謝料のうち、「傷害」となっているのは、症状固定前の入院に対する慰謝料で、後遺症慰謝料とは別に加害者に請求できます。

事故にあわれたご本人だけでなく、その障害の程度や内容によっては、ご家族も大きな精神的苦痛を受けます。

加害者側の保険会社が、ご家族への慰謝料を全く無視するような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に依頼するメリットについて

それでは、任意保険会社との交渉について、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)最終的に受領できる金額が増額される可能性があること

ご家族が交通事故により意識不明になり、後見人が選任された場合には、後見人が事故の加害者(任意保険に加入している場合には、任意保険会社)と示談の話合いをすることになります。

これまでご説明したとおり、特に後遺症慰謝料について、任意保険会社の基準と弁護士の基準の差は大きいと考えられます。

弁護士に依頼した場合には、もらえる賠償額が一番多くなるよう、弁護士は被害者の過失が大きいなど特別な事情がない限り、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

また、交通事故により意識不明の状態になったという場合には、通常、介護費用や逸失利益が極めて高額になります。

弁護士に依頼した場合には、過去の裁判例などを参考に、適切な金額を算出しますので、弁護士に依頼することで、最終的に受け取ることのできる賠償額が増額する可能性があります。

(2)不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できること

交通事故において加害者だけではなく、被害者にも過失(不注意や落ち度のことです)があったという場合、被害者の過失に応じて、賠償額が減額されることがあります。

本来であれば、加害者と被害者の過失の割合は、加害者と被害者の双方の話を聞き、客観的状況に照らし合わせて判断されます。

しかし、交通事故により意識不明になってしまった場合、事故の状況について被害者ご本人から事情を聴くことができません。

ですから、加害者の説明で事故原因が歪められ、被害者に不当に過失があるとされてしまうリスクがあります。

弁護士に依頼した場合には、様々な資料を確認した上で、専門的知識に基づいて判断します。

そのため、弁護士に依頼した場合には、被害者に不当な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士費用がかかるという点があります。

弁護士費用が心配であれば、まず契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は被害者本人の名義で弁護士費用特約に加入していない場合であっても、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

次のうちのいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害事故にあった車両の所有者

なお、弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は変わりません。

ただし、自己に重大な過失がある場合等、弁護士費用特約が使えない場合があります。

弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。

そのため、弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせておきましょう(詳しくはこちらの記事をご覧ください)。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、弁護士特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

アディーレ法律事務所では、交通事故の損害賠償請求に関するご相談は無料ですので(2023年4月現在)、相談だけでもしてみることをお勧めします。

【まとめ】交通事故で家族が意識不明になった場合、後遺障害等級認定を受ければ後遺症慰謝料や逸失利益、将来の介護費用などを請求できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

• 事故直後に意識がなくても、その後、意識を取り戻し、後遺障害が残らないこともある。

• 交通事故が原因で、症状固定時においても意識不明の状態になった場合には、後遺障害等級1級の認定を受ける。

• 症状固定時まで意識が回復しないままであれば、成年後見開始の申立てをして後見人が被害者に代わって加害者側と示談などをしなければならない。

• 後遺障害等級認定を受けると、加害者に対して後遺症慰謝料、逸失利益、将来介護費及び近親者の慰謝料を請求できる。

• 後遺症慰謝料の基準は弁護士の基準と任意保険会社の基準が異なる。

• ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則として弁護士費用は保険会社が負担することになる(一定の限度額、利用条件あり)。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年4月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。