「保険会社から『休業損害証明書』が送られてきたけど、どうすればいいんだろう?」

休業損害証明書は、交通事故による怪我で仕事を休み、収入が減った分の損害(休業損害)を受け取るための書面です。休業損害証明書は必要事項を勤務先に記入してもらったうえで、保険会社に提出する必要があります。

サラリーマンなどの給与所得者の方の場合、通常は、休業損害証明書の記載内容を基に、保険会社が休業による損害額を算出することになりますが、勤務先が必ずしも休業損害証明書を正しく書いてくれるとは限りません。

また、休業損害証明書の書き方が分からないことを理由に休業損害証明書の作成を断られることもあります。

そのため、被害者本人も休業損害証明書について知識を持っておくことが大切です。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 休業損害証明書の基礎知識

- 休業損害の計算方法

- 休業損害証明書の記載事項

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

休業損害証明書の基礎知識

休業損害証明書の基礎知識について解説いたします。

(1)休業損害証明書とは?

休業損害証明書とは交通事故を原因に働けない状況や、収入状況を証明するものです。

休業損害証明書は、被害者が加害者に対して、休業している間の収入の補償を請求する際に必要な書類となります。

(2)休業損害は必ずしも仕事を休んだ日数分もらえるわけではない

休業損害は、被害者の方が、交通事故のせいでケガをしたことにより、働くことができず、収入が減少したことによる損害です。

休業損害は被害者のケガや病気の程度、治療経過・職業などを参考に計算するので、必ずしも「仕事を休んで現実に減った収入の金額=休業損害」とはなりません。

例えば、交通事故により首がむち打ち症となり通院したものの、痛みが引かないため、仕事を1年休んだ場合、1年間休んだ分につき休業損害が払われるわけではなく、休業の必要性や相当性が認められる期間までの分しか、休業損害が支払われない可能性があります。

このように「仕事を休んで現実に減った収入の金額=休業損害」とならない場合がある点に注意が必要です。

(3)休業損害証明書は保険会社が送ってきて、勤務先で書いてもらう

休業損害証明書の用紙は、通常、加害者側の保険会社から被害者に送られてくるので、手元に届いたら勤務先の担当者(人事部、総務部など)に作成してもらいます。

もし、休業損害証明書を紛失してしまった場合には、保険会社に再送してもらうことも可能です。

また、休業損害証明書の用紙は保険会社のホームページからダウンロードすることもできます。

勤務先で、休業損害証明書の作成を断られたらどうする?

勤務先に作成を断られるケースもありますが、休業損害証明書があった方が、通常は、保険会社との交渉がスムーズに進みやすいため、なるべく書いてもらうようにしましょう。

作成の仕方がよく分からないという理由で、勤務先に作成を断られた場合には、勤務先に書き方を伝えると書いてもらいやすくなります(「休業損害証明書の記載項目」の項目をご覧ください)。それでも書いてもらえないという場合には、仕事を休んだ日の分かる資料や給与明細などをご自身で集めれば、休業損害を請求できる可能性もあります。

ですが、交通事故に遭われて治療などを受けている傍ら、このような資料収集までしなければいけないとなると、思わぬストレスにつながるおそれがあります。

ですので、勤務先で休業損害証明書を書いてもらえないことについて、一度、交通事故を取り扱っている弁護士に相談してみるのも一つの方法です。

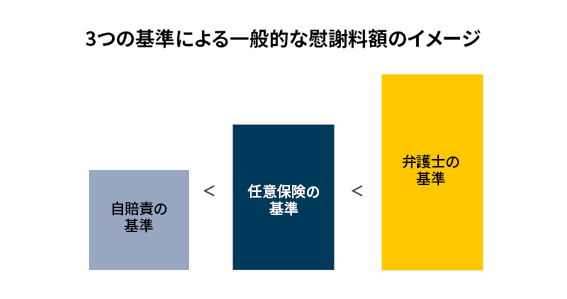

実は、弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼すると、ケースによっては受け取れる慰謝料が増える可能性があります。

弁護士が使う慰謝料の算定基準だと、支払わなければならない立場にある保険会社が使う慰謝料の算定基準よりも高くなりやすいためです。

弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼すると、受け取ることのできる慰謝料が増える可能性について詳しくはこちらをご覧ください。

このようなメリットもありますので、実際に慰謝料請求を依頼するかどうかはともかく、一度弁護士に相談をしてみることもおすすめです。

休業損害の計算方法とは?

職種や就業状況によって、休業損害の計算方法は異なってきますので、職種や就業状況別に休業損害の計算方法をご説明します。

(1)給与所得者の場合

サラリーマンやパート・アルバイトなどの給与所得者の方の場合、基本的には、

1日あたりの基礎収入×休業日数

により、休業損害額を請求します。

(事例により、計算式が異なる場合があります)

この内、1日当たりの基礎収入は次のようにして計算します。

1日あたりの基礎収入=事故直前の3ヶ月の給与支給額(総収入※)を合計した金額÷90日で割った金額

※総収入……税金や社会保険料などを控除する前の金額

このように休業の日数と、事故直前3ヶ月の収入が重要となるのですが、これらは休業損害証明書の記載事項となっています。給与所得者の方は、勤務先にこれらの事項を客観的に証明してもらえますので、可能な限り、休業証明書の提出をした方がよいです。

ただし、被害者の方と勤務先の代表者の方が夫婦であるなど、休業損害証明書の客観性に疑問がもたれる場合には、別途、公的機関の発行する課税証明書などの提出を求められることがあります。

(2)事業所得者の場合

自営業者やフリーランスなど個人で事業を行っている場合は、

1年間の所得÷365日

と、休業損害を計算します。

前年度の確定申告書の控えや、課税証明書から休業損害を計算します。

確定申告などをしていない場合、賃金センサスの平均給与額を基に、休業損害を請求できることもあります(東京地裁判決平成10年11月4日)。

賃金センサスとは、厚生労働省が出している、賃金についての統計資料です。

事業所得者の場合、第三者による客観的な休業の証明ができないので、休業損害証明書の提出は必要ありません。

(3)転職先が内定している、就業見込みが高い方の場合

すでに就職先が内定していたり、就職する見込みが高かったにもかかわらず、就職前に事故に遭った場合は、就職内定先の給与予定額や賃金センサスの平均給与額などを基に、休業損害を請求することができる可能性があります(名古屋地裁判決平成14年9月20日)。

事故により就職予定先に就職できなかった場合には、通常、休業損害証明書の提出は必要ありません。

(4)家事従事者の場合

収入がない家事従事者(主夫・主婦)も休業損害の対象です。

賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均などを基に、家事をすることができなかった期間につき、休業損害を計算します。

パートやアルバイトなどもしている兼業の家事従事者(兼業主婦・兼業主夫)の場合は、現実の収入額と、賃金センサスの平均賃金の内、いずれか高い方を基に、休業損害が計算されることがあります。

専業の家事従事者の場合、第三者による客観的な休業の証明ができないので、休業損害証明書の提出は必要ありません。

他方、兼業の家事従事者の場合は、給与収入を得ている部分につき、休業損害証明書の提出を求められることもあります。

兼業の家事従事者の場合は、「給与所得だけしか損害が出ていない」と思われないよう、家事従事の部分にも休業損害が生じたことを保険会社にしっかりと伝えておきましょう。

休業損害証明書の記載項目

これまでご説明してきましたとおり、サラリーマンやパート・アルバイトなどの給与所得者などの場合は、休業損害証明書を提出する必要があります。

休業損害証明書は、被害者本人ではなく、勤務先が記入するものですが、書き方が分からないと勤務先から被害者に質問されることも想定されます。

そのため、次に、休業損害証明書の記載項目を詳しく説明します。

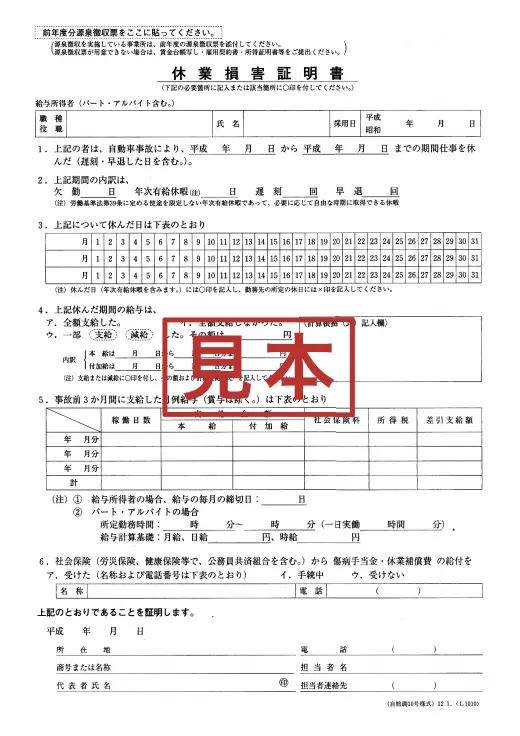

【休業証明書見本】

(1)休業の状態

休業損害証明書には、事故による休業の状況を記載する欄があります。

具体的には、次のようなことを休業損害証明書に記載することになります。

- 事故によりいつからいつまで休んだのか

- 休んだ日は具体的にいつか

- 休みの態様は何か(半日出勤や有給休暇消化、公休など)

(2)休業中の給与について

休業損害証明書には、休業中の給与の受け取り状況について記載する欄があります。

給与が全額支給されているのか、減給されたのか(具体的な金額)を、休業損害証明書の所定の項目に記入することになります。

(3)事故前3ヶ月の月例給与

休業損害証明書には、交通事故直前の3ヶ月間の給与の支払い状況を記載する欄があります。

具体的には、次のものを記載します。

- 勤務日数

- 支給額

- 社会保険料

- 所得税

- 差し引き支給額

支給額は本給と付加給に分かれていますが、何をどちらに書くかは、ほとんど意味はありません。

保険金は「本給+付加給」の合計額を見て支払われますので、本給のところに基本給、付加給のところにそれ以外の全ての給料(通勤手当など)を書くという認識で大丈夫です。

次に、差し引き支給額とは、社会保険料と所得税のみを総支給額から引いた金額となることに注意が必要です。

給与明細に記載してある差し引き支給額(いわゆる手取り額)とは異なることがあります。

また、所定労働時間(定時の労働時間)などを記入することになります。

(4)下部に署名・押印

休業損害証明書の記入日と、勤務先の名称などを、下部に記載します。

押印欄には、社印を押します。

記入日・所在地・商号または社号などは、ゴム印を押しても問題ありません。

休業損害証明書を提出する際に必要な書類

勤務先に休業損害証明書を作成してもらったら、事故の前年度分の源泉徴収票(なければ賃金台帳の写しや雇用契約書・所得証明書)を添付して、加害者の保険会社に提出する必要があります。

【まとめ】休業損害証明書は、交通事故で働けなくなった損害分を取り戻すための書類

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 休業損害証明書は、交通事故を理由に働けなくなった状況を、客観的に勤務先に証明してもらうための書類。サラリーマンなど給与所得者の方が提出する必要がある。

- 休業損害の計算方法は、給与所得者の場合は1日当たりの基礎収入×休業日数。家事従事者など、明確な収入のない場合でも「賃金センサス」を用いて休業損害を出せる可能性がある。

- 休業損害証明書には、休んだ日付や日数などの休業の状態、休業中の給与、事故前3ヶ月分の月例給与を記入のうえ、勤務先の作成担当者にて署名、押印する。

休業損害証明書は勤務先に記入してもらうことが必要になりますが、勤務先には休業損害証明書の作成に法的義務はないため、勤務先によっては頼んでも作成してくれないケースがあります。

給与所得者の方の場合、休業損害証明書を提出した方が、交渉がスムーズにいく場合がありますので、休業損害証明書で分からないことがある場合には、弁護士への相談をお勧めします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年11月時点)

休業損害証明書など、交通事故に関するお悩みはアディーレ法律事務所にご相談ください。