「家族が急に亡くなってしまった……この後の手続きは、いつまでに何をどうしたらいいんだろう?」

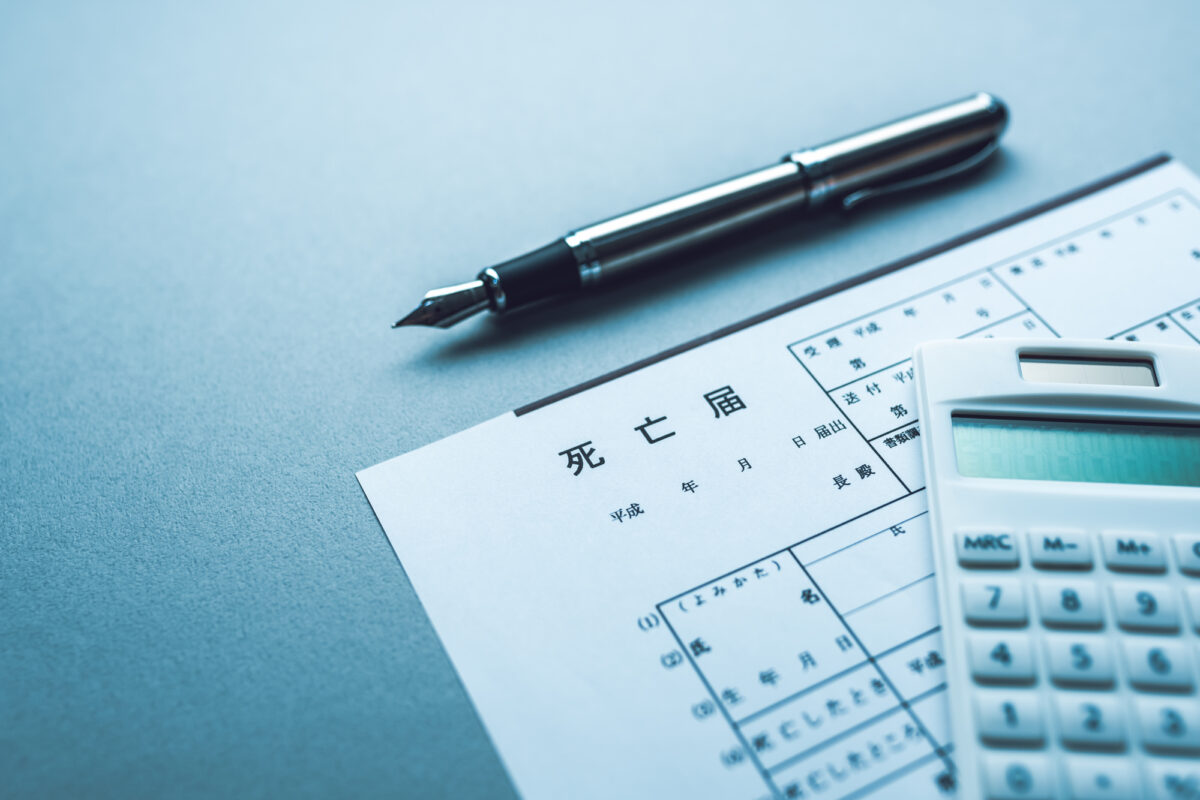

死亡後の手続きには、例えば、相続や相続放棄、税や年金に関する手続きなどがあります。

死亡後の手続きには期限があるものもありますので、いつまでに何をしなければならないのか、把握しておきましょう。

この記事で分かること

- 死亡後に手続きすべきこと

- それぞれの手続きの期限

ここを押さえればOK!

まず、故人の関係者への連絡や葬儀の手配、各種サービスの解約を行います。

死亡届は7日以内に提出し、厚生年金や国民年金の受給停止手続きはそれぞれ10日以内と14日以内に行います。

相続放棄は原則として死亡後3ヶ月以内に決定し、相続税の申告・納税は10ヶ月以内に行う必要があります。

遺留分侵害額の請求は1年以内、高額医療費の還付請求は2年以内、生命保険金の受取は3年以内、遺族年金の請求は5年以内に行います。

各手続きには必要書類があり、期限を過ぎると権利を失う可能性があるため注意が必要です。複雑な遺産相続を一人で行うのは大変で手間と時間がかかります。

相続問題でお悩みの方は、一度、アディーレ法律事務所にご相談ください。

相続手続のご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

死亡後の手続き一覧

死亡後に行うべき主な手続とその期限は例えば、次のようなものがあります。

死亡後すぐの手続き1|故人の関係者に連絡

死亡後なるべく早めに、故人の関係者に訃報を連絡します。

(1)故人の会社に連絡+健康保険証の返還

まずは、亡くなった方が勤めていた会社(雇用主)に、死亡の事実を伝えます。

亡くなった方が会社の健康保険に加入していた場合には、会社が5日以内に手続きを行ってくれます。

亡くなった方や、その方に扶養されていた方の健康保険証も、会社などに返還する必要があります。

亡くなった方に扶養されていた場合は、14日以内に、国民健康保険への切り替え手続きを行うか、他の人の扶養に入る手続きを行いましょう。

国民健康保険に加入する場合には、住んでいる自治体の役所の窓口で手続きを行います。

他の人の扶養に入る場合には、その扶養者の勤め先に申し出て扶養の手続きをしましょう。

(2)故人の親族や友人などに連絡

故人の親族や親しくしていた人などに訃報を連絡します。

どこまでの範囲の方に連絡するかは、生前の故人の意思や、地域の慣習などを踏まえるとよいでしょう。

死亡後すぐの手続き2|葬儀と初七日

ご家族の死亡後は、葬儀のためにあわただしく時間が過ぎていきます。

一般的には、死亡翌日に通夜、翌々日に告別式(葬式)を執り行いますが、火葬場が混んでいたり日にちを選んだりすると、このスケジュールよりもっと遅くなることもあります。

病院で亡くなった場合、死亡診断書を医師から受け取ります。

自宅で亡くなって検視を受けた場合には、死体検案書を受け取ります(※書式はどちらも同じです。死亡届とは同じ用紙で、用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)になっています)。

死亡診断書や死体検案書は、後述する死亡届を役所に提出する際などに使用します。

葬儀の手配等は基本的に葬儀社が行うので、葬儀社とスケジュールや喪主が行うべきことなどを詰めておきます。

不安なことやわからないことは担当者に聞くようにしましょう。

死亡後すぐの手続き3|利用していた各種サービスの解約や名義変更

期限は決まっていませんが、なるべく早めに、故人の各種サービスを解約し、口座やクレジットカードなどからお金が引き落とされるのを防ぐとよいでしょう。引き続き利用するサービスであれば、名義や引落口座などを変更します。

- 携帯電話・インターネットの解約

- 電気、ガス、水道の解約・契約者名義変更

- 新聞の解約

- サブスクサービスの解約

- 保険契約の解約

- その他故人が契約しているサービスすべての解約 など

故人がどのようなサブスクサービスに加入していたのか、よく分かりません。どのようにして調べればよいのでしょうか?

クレジットカードの利用明細や銀行口座の通帳を見て、支払先から契約サービスを特定するとよいです。

亡くなった夫あての請求書が自宅に溜まっていました。

支払い期限が過ぎているようなのですが、払ったほうがいいのでしょうか?

支払った債務によっては、あとから相続放棄できなくなる可能性がありますし、相続についての方針がはっきりしないまま支払うとトラブルのもとになるので、相続するとの方針が決まってからの支払でかまいません。

もし支払うように督促の電話が来たら、「亡くなったばかりでまだ相続するかどうかわからない」などと回答すればよいです。

保険契約を解約する際には、加入していた保険の内容によっては死亡保険金を受け取れることがあります。

ただし、保険の受取人に指定されていないのに、被相続人の保険金請求権を行使して保険金を受領すると、相続放棄はできなくなるので注意しましょう。

保険金の受取人に指定されている相続人が保険金を受け取っても、相続放棄できる可能性があります(山口地裁徳山支部判決昭和40年5月13日民集16巻5号859頁)。

死亡後すぐの手続き4|児童扶養手当の申請

「児童扶養手当」とは、原則18歳までの子どもを養育しているひとり親世帯などに支給される手当です。

配偶者をなくしたひとり親が、原則18歳以下の子どもを育てており、児童扶養手当の支給対象となる場合には、申請することによって児童扶養手当を受け取ることができます(※)。

※ただし、一定の所得以下であることなど、一定の条件を満たす必要があります。

児童扶養手当は申請した月の翌月分からの支給となり、認定請求書の提出が遅れた場合にさかのぼって受給することはできません。

配偶者をなくして児童扶養手当の支給対象となったら、すみやかに受給に向けた手続きを行うようにしましょう。

死亡後7日以内の手続き|死亡届の提出と埋火葬許可証の交付申請

原則として、死亡を知った日から7日以内(※)に、役所に死亡届を提出します。

(※)国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内

| 提出先 | 故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所 |

| 添付書類 | 原則として、死亡診断書または死体検案書 |

参考:死亡届|法務省

死亡届は、提出前にコピーを複数とっておくようにしましょう。

後々の葬儀以外の手続きで必要になることがあります。

また、死亡届を提出するのと同時に火葬(埋葬)許可申請書を提出し、火葬(埋葬)許可証を受領します。

火葬許可証は火葬のために必要ですが、火葬後は火葬執行済みの印が押されて返還され(これを埋葬許可証といいます)、埋葬(納骨)の際にも必要となるので保管しておきます。

葬儀を依頼する会社によっては、死亡届の提出や火葬許可申請などは全て葬儀社がしてくれることも多いです。

死亡後10日以内の手続き|厚生年金の受給停止

故人が厚生年金を受け取っていた場合には、死亡後10日以内に、厚生年金の受給停止手続きをしましょう。

| 提出先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |

| 必要書類 | ・受給権者死亡届(報告書) ・亡くなった方の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど) |

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合には、この手続き(受給権者死亡届(報告書)の提出)は不要です。

死亡後14日以内の手続き1|国民年金の受給停止

故人が国民年金を受け取っていた場合には、国民年金の受給停止に関する手続きも必要です。

| 提出先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |

| 必要書類 | ・受給権者死亡届(報告書) ・亡くなった方の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど) |

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合には、この手続き(受給権者死亡届(報告書)の提出)は不要です。

死亡後14日以内の手続き2|国民健康保険資格喪失届

故人が国民健康保険に加入していた場合には、国民健康保険に関する届出が必要です。

| 手続きする場所 | 故人の住民票のある市区町村役場 |

| 必要書類 | 国民健康保険資格喪失届 |

| あわせて返還する書類(郵送で変換できるところもあり) | ・保険証 ・高齢受給者証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 |

※市区町村の中には、死亡届を提出することで国民健康保険資格喪失届の提出が不要となるところもあります。

世帯主が亡くなった場合で、同じ世帯の中に他の国民健康保険加入者の方がいる場合には、保険証の世帯主欄と被保険者番号を変更する必要があるため、他の加入者の方の保険証も市区町村役場の窓口に持参して手続きをします。

死亡後14日以内の手続き3|介護保険の資格喪失届

故人が、次に当てはまる場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要です。

- 65歳以上の方

- 要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方

| 手続きする場所 | 故人の住民票のある市区町村役場の窓口 |

| 必要書類 | 資格喪失届 |

| あわせて返還する書類 | ・介護保険被保険者証 ・(交付を受けていた場合は)介護保険負担限度額認定証等 |

なお、市区町村によっては、死亡届を提出するだけで手続きが完了する場合などもあります。

事前に市区町村役場の窓口に確認するようにしましょう。

死亡後14日以内の手続き4|世帯主の変更届

世帯主の方が亡くなった場合には、お住まいの市区町村役場の窓口に世帯主変更届を提出し、新しい世帯主を届け出なければならないことがあります。

新しい世帯主を届け出る必要があるのは、「世帯に15歳以上の方が2人以上残っており、新しい世帯主が明白ではない場合」です。

次のように、世帯主変更届が不要な場合もあります。

- 世帯に残ったのが1人だけの場合

- 世帯に残ったのが親1人と15歳未満の子どもだけである場合

これらの場合は、誰が新しい世帯主になるのかがはっきりしているため、世帯主変更届を提出する必要がありません。

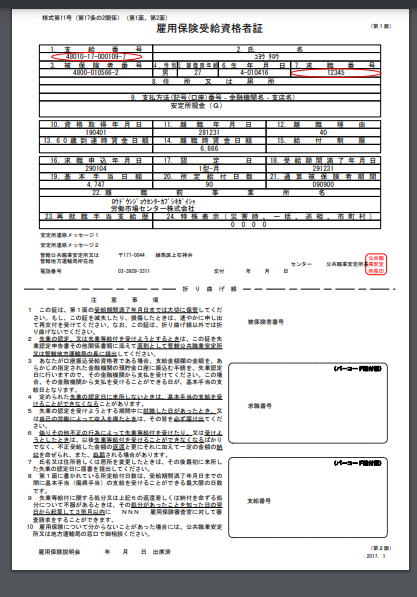

死亡後1ヶ月以内の手続き|雇用保険受給資格者証の返還

故人が雇用保険(失業給付など)を受給していた場合、死亡後1ヶ月以内に、雇用保険受給資格書を、雇用保険を受給していたハローワークに返還する必要があります。

原則死亡後3ヶ月以内の手続き|(相続放棄する場合は)相続放棄

原則として、死亡後3ヶ月以内に、遺産を相続するのか、それとも相続しないことにするのか(相続放棄するのか)を決める必要があります。

相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったこととなり、亡くなった方の財産は一切相続しません。

相続放棄をするには原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に手続きをしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、基本的には、相続人(相続放棄したい人)が次の2つのことを知ったときのことをいいます。

- 相続開始の原因である事実 (例 被相続人の死亡の事実)

- これにより自己が法律上相続人となったこと

いつから3ヶ月かというのはケースによって異なるのですが、原則として「死亡後3ヶ月以内」に相続放棄しなければならない、と考えておくと、期限を過ぎてしまうことを防ぐことができます。

なお、3ヶ月の期限を過ぎる前なら、一定の要件を満たして裁判所の許可を得れば期限を延長できることもあります。ただし、単に忙しかったという理由だけでは延長できないなど、延長できるケースは限られていますので、相続放棄するのであれば早めに手続きをした方がよいです。

相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

相続放棄に必要な書類や管轄の裁判所などについて詳しくはこちらをご覧ください。

参考:相続の放棄の申述|裁判所 – Court in Japan

(1)相続放棄をするには、事前に財産調査が必要

相続放棄をするかどうかを決めるためにも、さまざまな財産調査が必要になります。

預貯金や株式等の調査のためには、通帳、キャッシュカード、金融機関・証券会社からの郵便物などを調べて、亡くなった方がどの金融機関・証券会社を利用していたかを調べます。

不動産の調査のためには、固定資産税の納付のための固定資産税課税明細書を調べます。

貴金属や自動車などといった物(動産)も相続財産となるので、換金できる価値がありそうなものは、リストにして記録しておくと良いでしょう。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・負債)についても調査しなければなりません。

各種の信用情報機関に信用情報の開示請求を行うことで、信用情報機関に加盟する金融機関からの借入などの取引情報が判明する可能性があります。

もしも、借金だけを残して亡くなった場合や借金のほうが多いという場合には、そのまま相続をしてしまうと故人の借金を代わりに返す必要があります。

故人の借金を返すのは経済的に負担が大きいので、相続放棄を検討することが多いです。

財産の調査方法や相談先について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)注意:相続放棄したいなら、原則として相続財産の処分はしない

なお、相続放棄の手続きをする前や後に、故人の一定の財産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。

ただし、亡くなった方の遺産ではなく、あなた自身の権利として受け取れるお金もあるので、そのようなお金を受け取ることは構いません。

例えば、保険金の受取人に指定されている相続人が保険金を受け取っても、相続放棄には影響ありません(山口地裁徳山支部判決昭和40年5月13日民集16巻5号859頁)。

他方で、保険の受取人に指定されていないのに、被相続人の保険金請求権を行使して保険金をもらってしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。

- どの財産であれば処分しても大丈夫か分からない

- 財産の調査が大変、やり方がよく分からない

- そもそも相続放棄した方がいいのか分からない

という方は早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。

相続放棄の注意点や「してはいけないこと」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)限定承認という手続きもある

プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続するという「限定承認」という手続きもあります。

限定承認も、相続放棄と同様に、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きする必要があります。

もっとも、限定承認は手続きが複雑であることから、利用する方は少ないです。

参考:相続の限定承認の申述|裁判所 – Courts in Japan

相続放棄や限定承認について、詳しくはこちらをご覧ください。

死亡後の手続き(期限なし)|遺産分割

もし、相続放棄をしないで相続するのであれば、遺産を分ける必要があります。

まず、遺言書の有無を確認する必要があります。

もし遺言書があれば、遺言書に書かれた遺言の内容を基本として相続手続きを進める必要があります。

遺言書があるときの相続手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告・納税の期限(死亡後10ヶ月以内)までに終えるとよいでしょう。

遺産分割の手続やもめるケースについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不動産の登記

不動産を相続した場合、登記を変更する必要があります。現在は期限はありませんが、2024年4月からは原則として、死亡後3年以内に登記する義務が生じます。遺産分割未了前でも、相続人間で共同して不動産を所有している状態になっています。

不動産登記は早めに済ませましょう。

なお、金融機関から故人の預金を引き出したり、不動産の登記手続きをしたりするのに、相続が生じたことや相続人が誰かということを明確にするための書類が必要となります。

「法定相続情報証明制度」を利用するとよいでしょう。

法定相続情報証明制度を利用することで、法定相続情報一覧図の写しが無料で交付され、個人の銀行口座の解約等に関し、故人の戸籍謄本(除籍謄本)を何度も出し直す必要がなくなります。

死亡後4ヶ月以内の手続き|所得税の準確定申告・納税

故人が個人事業を営んでいた場合、相続人はその故人の代わりにその年の確定申告を行います(これを「準確定申告」と言います)。

この申告は、1月1日から死亡した日までの所得・税額を申告することによって行います。

| 手続きする場所 | 所轄税務署・・・提出時の納税地を管轄する税務署。故人の最後の住所地が納税地になっていることが多いです |

| 期限 | 相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |

| 必要書類 | ・申告書 ・死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ※上記書類のひな型は税務署にて取得できます。 |

死亡後6ヶ月以内の手続き|未支給失業等給付請求

故人が、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中であったり、雇用保険の他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、 育児休業給付など)を受けられる場合は、故人と生計を同じくしていた一定のご遺族は、死亡日の前日までの基本手当 (未支給失業等給付)をもらうことができます。

| 手続きする場所 | 故人の住所地を管轄するハローワーク |

| 必要書類 | ・故人の死亡とその年月日を証明する書類(例:死亡診断書) ・未支給給付を請求するご遺族と故人の続柄を証明する書類(例:住民票記載事項証明書、戸籍謄本) ※ただし、未支給給付を請求するご遺族と故人が同一世帯の場合は、請求時に未支給給付を請求するご遺族と故人のマイナンバーを届け出ると、この書類は不要です。 ・未支給給付を請求するご遺族が故人と生計が同じであったことを証明する書類(例:住民票記載事項証明書、民生委員の証明書など) ・故人が受けようとしていた給付の申請書と関係書類(提出済みの場合を除く) (例:基本手当を請求する場合➡失業認定申告書が必要) |

| 期限 | 死亡した日の翌月から6ヶ月間 |

参考:亡くなった前日までの失業給付を 受け取ることができます|厚生労働省

死亡後10ヶ月以内の手続き|相続税の申告・納税

一定額以上の遺産があれば、相続税の申告・納付が必要となります。

| 手続きする場所 | 故人の住所地を所轄する税務署 |

| 必要書類 | 相続税の申告書等 |

| 期限 | 故人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 (※納税:相続税が10万円を越え、金銭的で納税をすることが困難な場合など一定の要件を満たす場合は、例外的に延納の手続きができる場合もあります。ただし、利子税がかります。また担保の提供が必要な場合があります) |

相続税がかかるかどうかはどのように判断すればよいのですか?

相続税の計算はやや複雑ですので、税理士などに相談するのがおすすめです。

簡単に言えば、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には相続税がかかります。

基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。

期限までに相続税の申告・納税をしなければ、加算税・延滞税などがかかることがありますので注意しましょう。

税に関する法令や運用は頻繁に変わるので、控除等税負担が軽くなる特例などをしっかりと把握して申告するようにしましょう。

死亡後1年以内の手続き|遺留分侵害額の請求

本来は法定相続人であるのに、遺言により他の人に全ての遺産を贈ることとされていたなど、遺言によって十分な遺産を相続できないケースがあります。

この場合、遺留分権利者であるならば、「遺留分侵害額請求権」という権利を行使して、遺産の一部に相当するお金を受け取ることができる可能性があります(相続放棄をした人は、遺留分侵害額の請求はできません)。

遺留分権利者は、次の人です。

- 被相続人の配偶者

- 被相続人の子

- 被相続人の直系尊属(親など)

遺留分侵害額請求権を行使できるのは、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年です。

平たく言えば、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、遺言によってあなたが十分な遺産を受け取れないことを認識した時から1年以内に、遺留分侵害額請求権を行使しなければならないということです。

遺留分侵害額の計算や、遺留分侵害額請求の手続きなどは、ご自身だけで行うことは難しいものです。

相続を扱う弁護士に相談・依頼して行うのがよいでしょう。

遺留分侵害額の計算や、請求の手続きについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

診療後2年以内の手続き|高額医療費の還付請求

高額な医療費を払った場合には、高額療養費の払い戻しが受けられます。

国民健康保険、後期高齢者医療制度、協会けんぽ、健康保険組合の加入者は、それぞれの窓口で申請を行います。

診療を受けた月の翌月の1日から2年以内に請求しないと還付を受けることができなくなりますので注意しましょう。

※相続放棄した場合は、受け取れない場合がありますので請求手続きをする前に弁護士に相談しましょう。

死亡後2年以内の手続き1|国民年金の死亡一時金請求

国民年金加入者が亡くなった場合、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、生計を同一にしていた一定の家族に対し、死亡一時金が支給されます。

死亡一時金は、遺族に遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は請求できません。

寡婦年金も受けられる場合は、死亡一時金と寡婦年金どちらかを選ぶこととなります。

| 手続きする場所 | ・住所地の市区町村役場の担当窓口 または ・近くの年金事務所または街角の年金相談センター |

| 添付要書類 | ・基礎年金番号を明らかにすることができる書類(年金手帳など。ない場合は、その理由書) ・戸籍謄本(※故人死亡後のもの) または法定相続情報一覧図の写し ・世帯全員の住民票の写し(※故人死亡後のもの。マイナンバーを記入すれば不要) ・故人の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれていれば不要) ・受取先金融機関の通帳等(申請者の本人名義) |

| 期限 | 原則として死亡日から2年以内 |

死亡後2年以内の手続き2|埋葬料等の請求

会社員などで健康保険に加入していた方が亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていて埋葬を行う方に対し、「埋葬料」として5万円が支給されます。

故人が加入していた所管の協会けんぽや健康保険組合に申請します。

故人が、国民健康保険等に加入していた場合には、故人の住所地の市区町村役場等で葬祭費(料)の請求をします。自治体等によりもらえる金額は異なりますが、数万円程度もらえることが多いようです。

死亡後3年以内の手続き|生命保険金の受取

生命保険金の受取は、多くの保険会社で期限が死亡後、原則3年と定められています。

故人が加入していた生命保険会社に、死亡したことを連絡し、請求方法について問い合わせをしましょう。

なお、既にご説明した通り、保険の受取人に指定されていないのに、被相続人の保険金請求権を行使して保険金をもらってしまうと、相続放棄はできなくなってしまいますので注意しましょう。

死亡後5年以内の手続き1|遺族年金の請求

「遺族年金」とは、国民年金・厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、一定の要件を満たせば、その方により生計を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。

国民年金に加入していた場合には、遺族基礎年金・寡婦年金を請求します。

厚生年金に加入していた場合には、年金事務所に遺族厚生年金を請求します。

なお、遺族年金には請求期限があります。

死亡した日の翌日から5年経過すると、順次、遺族年金をもらえる権利がなくなっていくのが原則です。

日々の生活に経済的な不安がある方は、早めに申請してもらえるようにするとよいでしょう。

参考:年金の時効|日本年金機構

死亡後5年以内の手続き2|未支給年金の請求

未支給年金の請求をすることもできます。

未支給年金とは、年金を受け取れる方が亡くなった場合に、その方に支給すべき年金でまだ支給されていないもののことです。

未支給年金にも請求期限があります。

最後の年金支払日の翌月1日から5年以内に未支給年金を請求しないと、権利を失ってしまいますので、注意しましょう。

なお、相続放棄をしていても、遺族年金や未支給年金をもらうことはできます。

これらは遺産ではなく、遺族固有の財産だからです。

【まとめ】死亡後の手続きは一つ一つ順を追って確実に!

故人が亡くなられた後の手続きは、期限に応じてさまざまなものがあります。期限を過ぎないように注意して、自分に必要な手続きを進めていくようにしましょう。

特に、遺産相続に関する手続きは重要です。

故人の遺産が借金だけであれば、借金を相続してしまわないように、確実に相続放棄の手続きを行うことが大切です。

遺産相続や相続放棄の手続きは、弁護士に依頼して行うこともできます。

相続手続でお悩みの方は、早めに、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。