日常生活の中では、想像もしたくないような出来事が突然襲いかかることがあります。

特に交通事故や自然災害などで、家族が同時に命を失うような悲劇的な状況において、どちらが先に亡くなったのかが明確でない場合、法律はどのように対応するのでしょうか?

ここで登場するのが「同時死亡の推定」というルールです。

このコラムでは、家族が同じ事故や災害で死亡し、どちらが先に死亡したか分からない場合に適用される「同時死亡の推定」について、具体例を交えてくわしく説明していきます。

これを理解することで、万が一の事態に備え、家族や大切な人々を守るための一助となることでしょう。

この記事を読んでわかること

- 同時死亡の推定とその具体例

- 同時死亡の推定は相続人や相続割合に影響を与えること

- 同時死亡の推定は相続税にも影響を与えること

ここを押さえればOK!

この推定が適用されると、代襲相続が発生することがあります。

例えば、夫と子どもが同時に死亡した場合、夫の財産は息子を経由せずに孫が代襲相続します。遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、遺言書で指定された受取人が遺言者と同時に死亡した場合、遺言は無効となります。

また、同時死亡の推定は推定に過ぎず、新たな証拠が見つかれば覆すことが可能です。

相続税の基礎控除額は法定相続人の数に依存するため、同時死亡の推定が適用されるかどうかで相続税額が変わることがあります。

遺言書の作成など相続の生前対策をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

同時死亡の推定とは?

家族が同じ事故や災害で死亡し、どちらが先に死亡したかわからない場合、「同時死亡の推定」というルールが適用されます。

ここでは「同時死亡の推定」について具体例を挙げて説明します。

(1)同時死亡の推定とは

同時死亡の推定は、複数の人が同時に死亡した場合や、どちらが先に死亡したか不明な場合に、これらの者が同時に死亡したと推定するルールです。

民法第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

(2)同時死亡の推定の具体例

例えば、次のような場合に、同時に死亡したと推定されます。

【具体例】

- 交通事故:親子が同じ交通事故で死亡し、どちらが先に死亡したか不明な場合。

- 災害:地震や火災などで家族が同時に死亡し、死亡時刻が特定できない場合。

一方、親子が同じ交通事故で死亡した場合でも、父親が事故で死亡し、息子が病院で死亡したなど死亡した順番が明らかな場合には、同時死亡の推定は適用されません。

同時死亡の推定が相続に与える影響とは?

同時死亡の推定がある場合、相続にどのような影響をもたらすのでしょうか。

ここでは、同時死亡の推定がある場合の相続について具体例を挙げて説明します。

(1)同時死亡の推定が適用されない場合の相続

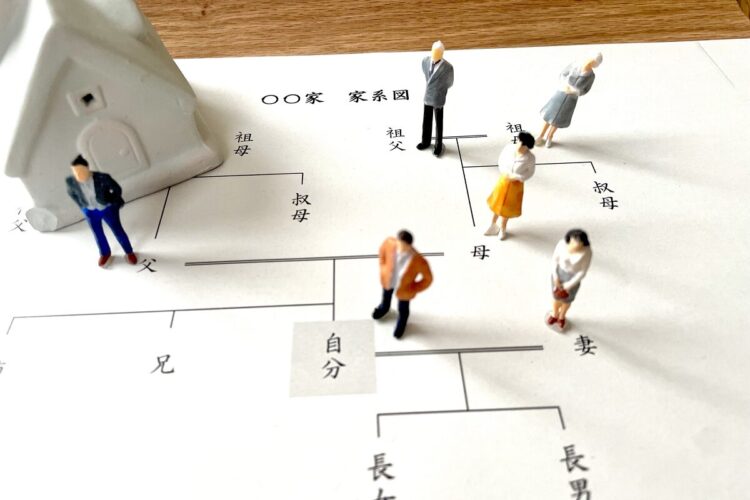

例えば、夫が死亡し、その後息子が死んだ場合を考えてみましょう。

この場合、妻が夫の財産の1/2を相続し、息子が残りの1/2を相続することになります。

そして、その後息子が死亡した場合、その息子の財産は息子の妻が1/2、息子の子供(孫)が1/2相続することになります。

(2)同時死亡の推定が適用された場合の相続

一方、夫と息子が死亡し、同時死亡の推定が適用される場合を考えてみましょう。

この場合、夫と息子は互いに相続人にはならず、夫の財産を息子は相続することができず、息子の子供(夫から見て孫)が代襲相続することになります。

代襲相続とは、本来の相続人が死亡している場合などに、その子供(孫など)が相続する制度です。

夫と息子が死亡し、同時死亡の推定が適用された場合、夫の財産は、妻が1/2、息子の子供(夫から見て孫)が1/2相続することになります。

夫➡息子の順番で死亡した場合、息子の妻も財産を相続できていましたが、夫と息子が同時に死亡した場合には、妻と息子の子供(夫から見て孫)が相続します。

遺言書がある場合の相続はどうなる?

同時死亡の推定がある場合でも、遺言書が存在すれば、その内容が優先されます。

しかし、遺言書で財産を受け取る人とされていた人が死亡した場合には、遺言は無効になります。

例えば、夫婦が交通事故で同時に死亡し、「全財産を息子A(仮名)に相続させる」という遺言があれば、遺言に従い全財産を息子A(仮名)に相続させることになります。

一方、父親とA(仮名)が同時に死亡した場合、父親の遺言があったとしても、財産の受取人であったはずのA(仮名)が死亡しているため、遺言の効力は生じません。

遺言書の正しい書き方や注意点について、詳しきはこちらの記事をご覧ください。

同時死亡の推定が覆される場合とは?

同時死亡の推定は、あくまでも「推定」にすぎません。

そのため、その後の状況によっては覆すことが可能です。

例えば、親子が同じ交通事故で死亡したが、新たに発見された目撃者の証言により、親が子供より先に死亡したことが判明した場合などには、同時死亡の推定は覆ります。

生命保険金の受取人が同時死亡した場合の対応は?

生命保険契約には、受取人が指定されている場合が一般的です。しかし、受取人が被保険者と同時に死亡した場合には、その受取人の法定相続人に保険金が支払われます。

例えば、夫婦が同時に交通事故で死亡し、夫が妻を受取人に指定していた場合、妻の法定相続人が保険金を受け取ることになります。妻に子供がいた場合には、子供が妻の法定相続人です。

同時死亡の推定が相続税に与える影響とは?

同時死亡の推定が適用されると、相続税の計算にも影響を与えます。相続人の範囲や相続割合が変わることで、相続税の負担が異なる場合があります。

例えば、相続税の基礎控除は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)ですが、法定相続人の数次第で金額が大きく変わってきます。

死亡の順番や同時死亡の推定の適用があるかないか次第で法定相続人が変わってしまうと、相続税の基礎控除額も変わってきます。

【まとめ】同時死亡の推定は、相続人や相続割合、相続税にも影響を与える!

「同時死亡の推定」とは、家族が同時に死亡した場合やどちらが先に死亡したか不明な場合に、同時に死亡したと推定するルールです。これは相続において、相続人の範囲や割合を決定するために重要なものです。

予期せぬ事態に備え、遺言書の作成や生命保険の見直しを行い、家族が適切に財産を受け取れるように準備をしましょう。今すぐ行動に移し、大切な人々の未来を守りましょう。

遺言書の作成を検討している方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。