後遺障害14級9号とは、「局部に神経症状を残すもの」をいいます。

一般的には、「むち打ち症」となった場合に、後遺障害14級9号となることが多いといえます。

後遺障害は1~14級に分かれていますが、14級は最も軽い程度の等級です。そして、むち打ち症は、目に見える障害ではないので、痛みやしびれが残っているのに後遺障害に認定されないことがあります。

しかし、後遺障害として認定された場合と、されない場合では、最終的にもらえる賠償金額が大きく変わってきます。そのため、後遺障害等級申請をする前に、後遺障害14級9号に認定されるためのポイントを知っておくとよいでしょう。

ここを押さえればOK!

後遺障害認定を受けるには交通事故直後に精密検査を行い、医師の指示に従い通院を続け、後遺障害診断書を正確に作成してもらうことが重要です。慰謝料を少しでも多くもらうためには、弁護士へ依頼し、弁護士基準で慰謝料を算定することが大切になります。交通事故で後遺症が残り、お悩みの方はアディーレへご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

「後遺障害」とは?

「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益も請求できるようになります。

後遺障害14級9号に認定される症状とは?

後遺障害14級9号とは、「局部に神経症状を残すもの」をいいます。

「局部」とは、全体の中の限られた一部分のことを指します。

つまり、「局部に神経症状を残すもの」とは、身体全体の中で一部分に神経症状が残っていることをいいます。

例えば、次のような症状がある場合、14級9号に認定される可能性があります。

- 痛み(首、頭、手足、肩など)

- 痺れ(手足、顔など)

- 手足の知覚障害

- めまい

- 吐き気

- 関節痛

- 頭痛

- 耳鳴り

14級9号が認定される症状としては、一般的に「むち打ち症」による後遺症が多いですが、次の症状についても後遺障害14級9号が認定される可能性があります。

- 高次脳機能障害によってわずかな能力喪失が認められた場合

- うつ病によって軽微な障害が残った場合

- 骨折や靭帯損傷による痛みや痺れなど

後遺障害14級9号と12級13号との違いとは?

後遺障害14級9号と似た等級として後遺障害12級13号があります。

同じむち打ち症であっても、後遺障害14級9号に認定されるものと、後遺障害12級13号が認定されるものがあるのです。

後遺障害14級9号と後遺障害12級13号の違いは、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 症状 |

| 後遺障害14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

| 後遺障害12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの ⇒他覚的所見が認められる神経症状のこと (レントゲン検査やMRI検査などによって客観的に認識できる神経症状) |

例えば、同じむち打ちであったとしても、レントゲンやMRIで原因が明らかにわかるものについては12級13号、そうでないものについては、14級9号と認定されることになるのです。

後遺障害14級9号に認定されるための4つのポイントとは?

14級9号の認定をとり、きちんと痛みやしびれといった後遺症についても、慰謝料などを受け取るためには、次のポイントを意識する必要があります。

- 交通事故直後に精密検査を受ける

- 医師の指示に従い通院を継続する

- 後遺障害診断書診断書をきちんと作成してもらう

- 被害者請求で後遺障害の申請をする

順番に説明します。

(1)交通事故直後に精密検査を受ける

後遺障害として認定されるためには、交通事故によって引き起こされたものであることを証明する必要があります。そのため、交通事故直後にどのような症状があったのかが重要となるのです。

交通事故直後から主治医に自分の症状をきちんと伝え、精密検査も行い、交通事故直後、どういった症状があったのか、その証拠を残しておくことが大切です。

(2)医師の指示に従い通院を継続する

少しよくなってくると、自己判断により通院をしなくなってしまうことがありますが、医師の指示に従い通院を継続することをおすすめします。

後遺障害認定を受けるためには、将来も「回復困難と見込まれる精神的または身体的な障害」である必要があります。そして、受傷直後から継続して通院している場合には、一般的に「残存した症状が将来も回復困難」と認められやすくなる傾向にあります。

(3)後遺障害診断書をきちんと作成してもらう

被害者は、自覚している症状について、具体的かつ正確に、医師に伝えたうえで、医師に後遺障害診断書(※)に記載してもらう必要があります。

※「後遺障害診断書」とは、後遺障害等級認定の申請に必要な書類です。後遺障害等級認定の結果を左右する重要な書類となります。

後遺障害等級の認定のためには、自覚症状が、受傷直後から一貫・継続して存在することが必要ですので、「毎回言わなくてもわかるだろう」「勘違いかもしれない」と思ったりせず、具体的な症状を診察の度にしっかり伝える必要があります。

例えば、次のようなことを意識して伝えるようにするとよいでしょう。

| 具体例 |

| ・痛みを感じる場所・頻度 ・どのようなときに特に痛みを感じるのか ・しびれを感じる場所 ・めまいの有無 ・どのような時に特にめまいを感じるのか ・耳鳴りの有無 など |

自分の身体の自覚症状について一番わかるのは自分自身ですので、しっかりと医師に伝えるようにします。

(4)被害者請求で後遺障害の申請をする

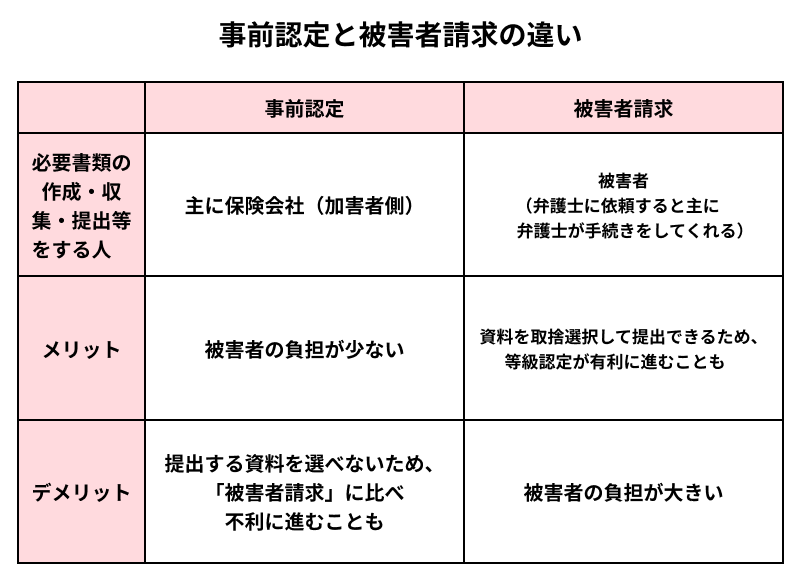

後遺障害等級申請の手続きには、

- 事前認定:相手方の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを依頼する方法

- 被害者請求:自分で後遺障害等級認定の申請手続き行う方法

という2つの方法があります。

事前認定と被害者請求には次のとおり違いがあります。

目に見えにくい神経症状といった後遺症の場合には、特に、「被害者請求」によって後遺障害の申請を行うべきでしょう。

「被害者請求」は、被害者自身が後遺症に関するレントゲンやMRIの画像や診断書を集めて、提出しなければならないので労力がかかりますが、被害者にとって有利となる資料を提出することが可能で、適切な後遺障害等級が認定されやすくなるからです。

「被害者請求」の手順や申請に必要な書類について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

後遺障害14級9号の後遺症慰謝料の相場は?

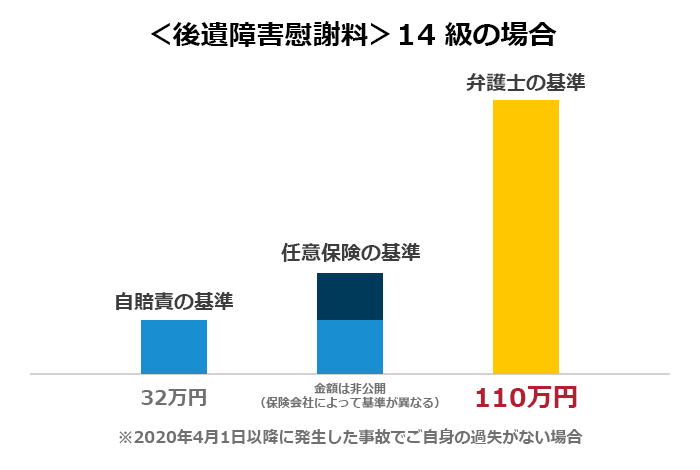

後遺障害等級14級9号の後遺症慰謝料には、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準があります。

3つの基準のうち、どれを採用するかによって、請求できる金額が大きく変わってきます。

- 自賠責の基準:自賠責保険が慰謝料の算定に使用している基準

- 任意保険の基準:任意保険会社が慰謝料の算定に使用している基準

- 弁護士の基準:過去の交通事故の裁判例を基にして作成された、弁護士が使用している慰謝料の算定基準

そして、後遺障害14級9号の後遺症慰謝料(目安)は次のようになります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

後遺症慰謝料を少しでも大きく受け取るためには、基本的には弁護士の基準で金額を算定することをおすすめします。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。

というのも被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、基本的には最も高額な弁護士の基準を使って慰謝料額を算定しますので、弁護士の基準に近づけた形での示談が期待できます。

賠償金の請求を弁護士に依頼するメリット

賠償金の請求を弁護士に依頼するメリットとしては、次の点が挙げられます。

- 慰謝料の基準について通常は一番高額となりやすい「弁護士の基準」で請求する

- 加害者側保険会社との面倒な交渉や手続きについて弁護士に任せることができる

- 弁護士が、診断書など提出書類の記載内容を精査し、足りない書類については追加で取得を指示したりするため、適切な後遺障害等級認定の可能性をさらに高めることができる

後遺障害14級9号の解決事例

仮称Sさん(男性・50代・会社員)

傷病名:頸椎捻挫(むち打ち)・右肩打撲

後遺障害等級:14級9号

【相談までのできごと】

Sさんは乗用車を運転中、信号待ちのため停止していました。そこへ後方から来た加害者車両に追突されるという交通事故にあってしまいました。これにより、Sさんは頸椎捻挫(むち打ち)、右肩打撲と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Sさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えました。しかし、頸部の痛みと右肩痛、右肩の可動域制限が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害の申請をしたところ、右肩痛については後遺障害が認められませんでしたが、頸部痛については「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されました。

しばらくすると、保険会社から示談の提案がありましたが、Sさんは「適正な金額なのか?これで示談してしまってよいのか?」と不安でした。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考えました。

【弁護士の対応】

弁護士がSさんからいただいた資料を確認すると、入通院慰謝料については、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」よりも非常に低く、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがあることがわかりました。また、後遺障害の等級が認められたにもかかわらず、逸失利益と後遺症慰謝料についても、保険会社が提案する金額は低額であり、増額の見込みがありました。そこで弁護士は、入通院慰謝料や逸失利益、後遺症慰謝料について増額の可能性をSさんにお伝えしました。

結果として、入通院慰謝料と後遺症慰謝料についても、弁護士基準の95%にあたる金額が認められ、全体で約192万円の増額に成功しました。

【まとめ】後遺障害14級9号は体に痛みやしびれなどが残った場合|申請は被害者請求がおすすめ

今回の記事のまとめは次のとおりです。

後遺障害14級9号に認定される可能性がある症状- 痛み(首、頭、手足、肩など)、痺れ(手足、顔など)

- 関節痛

- 手足の知覚障害

- めまい

- 吐き気、頭痛、耳鳴り

- 交通事故直後に精密検査を受ける

- 医師の指示に従い通院を継続する

- 後遺障害診断書をきちんと作成してもらう

- 被害者請求で後遺障害の申請をする

後遺障害の申請は弁護士へ依頼して行うことをおすすめします。後遺障害の申請を弁護士に任せることで、弁護士が、診断書など提出する資料を精査したりしますので、適切な後遺障害等級認定の可能性をさらに高めることができます。

後遺障害14級9号の賠償金請求はアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2025年6月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。