自動車事故にあうと、一定期間は働けないことも多いですし治療費の負担も心配ですから、加害者から、どれくらい慰謝料をもらえるのかは、大変気になるところです。

通常加害者は、強制加入である自賠責保険に加入しています。その場合、示談成立前に治療費などを保険会社から支払ってもらえますが、自賠責保険の保険金額だけでは全ての賠償金には足りないことも多いです。

また、加害者が任意保険の契約をしている場合には、自賠責保険の保険金額では不十分な点について賠償を受けられることがありますが、それも弁護士に相談・依頼することで増額できる可能性が高くなります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

この記事を読んで分かること

- 自動車事故にあった場合の慰謝料の相場

- 通院期間別の慰謝料の相場

- 慰謝料についてよくある質問と回答

- 示談交渉は弁護士に依頼した方がいい理由

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自動車事故で請求できる慰謝料

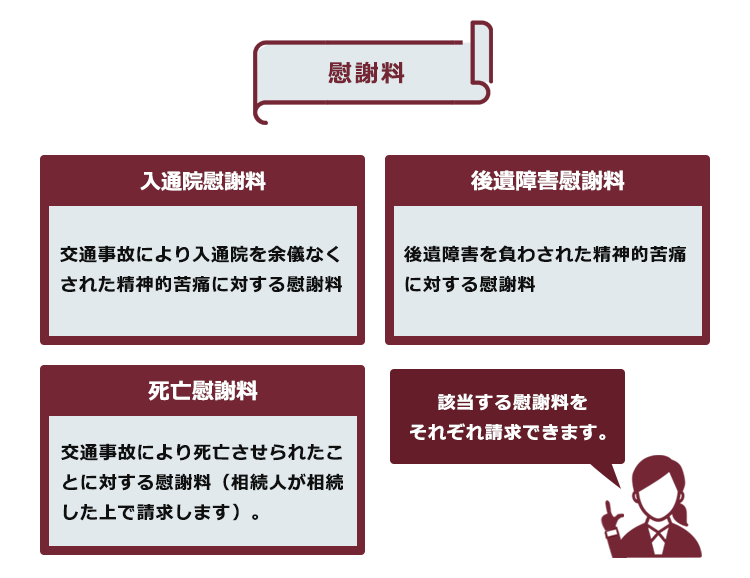

「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する金銭的な賠償です。

交通事故の被害にあった時に発生する慰謝料は、主に次の3つです。

これらの慰謝料は、それぞれ該当するものを請求できます。

例えば、「通院してケガを治療して完治した」という場合は「入通院慰謝料」のみを請求できます。「けがをして入通院をして治療したけれども後遺障害が残ってしまった」という場合には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の両方を通常請求できます。

慰謝料の相場はどの基準で計算するかによって異なる

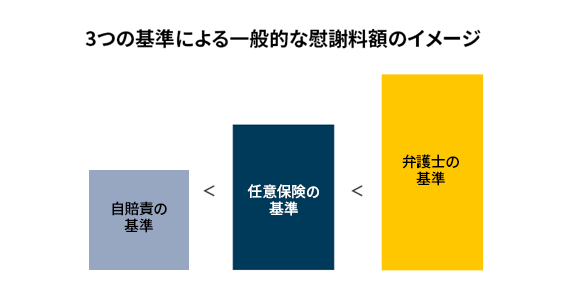

慰謝料について注意が必要なのは、慰謝料を算出する時の基準が1つではなく3つあり、どの基準で計算するかによって、慰謝料相場がそれぞれ異なるということです。

通常は、自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※)

任意保険の基準は、各任意保険会社が定めており公開されていません。通常自賠責の基準と同程度かそれよりは高いですが、弁護士の基準には及びません。

※ただし、自賠責保険金額は交通事故の7割未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

保険会社が提案してきた金額は、弁護士の基準で計算して弁護士が交渉することで、増額する可能性があります。示談前に、一度弁護士に相談するようにしましょう。

(1)自賠責の基準の計算方法

自賠責の基準の計算式では、日額で計算し、次のイ・ロのうち少ないほうの金額が採用されます(※)。

イ (入院日数+通院日数)×2×4300円

ロ 入通院期間(=治療を開始した日から終わった日までの日数)×4300円

※2020年4月1日以降に発生した交通事故について

(2)弁護士の基準の計算方法

弁護士の基準では、日額で計算はせず、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って算出されます。

算出表には2種類あり、重傷のケースは別表Ⅰ、軽傷のケースは別表Ⅱを利用して計算します。

自分はどっちの表で計算したらよいのでしょうか?

レントゲン撮影やMRI画像などによって客観的な異常が見られる場合は別表Ⅰを利用して計算します。骨折や脱臼などは通常このような他覚症状があります。一方で、他覚症状のないむち打ちや打撲など、軽傷のケースでは別表Ⅱを利用して計算します。

同じ通院期間であれば、症状の重い別表Ⅰのほうが高額になります。

縦軸(B)が通院期間、横軸(A)が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料金額の目安となります(1ヶ月は30日として計算します)。

基本的に、入院や通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料は高額になります。ただし、通院が長期にわたる場合には、症状や治療内容などを踏まえて調整し、実際の通院期間よりも短くなることがあります。

【別表Ⅰ】(原則・一部掲載)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | →A ↓B | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |

別表Ⅱ(むち打ち症で他覚症状がない等軽傷の場合・一部掲載)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | →A ↓B | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |

参考:日弁連交通事故相談センター東京支部(編集)『民事交通訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)別表ⅠⅡ』日弁連交通事故相談センター東京支部

通院期間別の慰謝料額の相場

ここで、通院期間別に、自賠責の基準と、弁護士の基準で計算した入通院慰謝料の相場がいくらになるのか紹介します。

※あくまで通院期間別の慰謝料の目安であり、具体的状況によって実際の慰謝料額とは異なる場合がありますのでご注意ください。

※一月は30日、実際の通院日数は1ヶ月あたり15日以上として計算します。

(1)通院期間1ヶ月

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準(カッコ内は別表Ⅱの場合) | 差額(カッコ内は別表Ⅱの場合) | |

| 通院1ヶ月 | 12万9000円 | 28万円(19万円) | 15万1000円(6万1000円) |

(2)通院期間2ヶ月

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準(カッコ内は別表Ⅱの場合) | 差額(カッコ内は別表Ⅱの場合) | |

| 通院2ヶ月 | 25万8000円 | 52万円(36万円) | 26万2000円(10万2000円) |

(3)通院期間3ヶ月

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準(カッコ内は別表Ⅱの場合) | 差額(カッコ内は別表Ⅱの場合) | |

| 通院3ヶ月 | 38万7000円 | 73万円(53万円) | 34万3000円(14万3000円) |

(4)通院期間4ヶ月

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準(カッコ内は別表Ⅱの場合) | 差額(カッコ内は別表Ⅱの場合) | |

| 通院4ヶ月 | 51万6000円 | 90万円(67万円) | 38万4000円(14万4000円) |

(5)通院期間5ヶ月

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準(カッコ内は別表Ⅱの場合) | 差額(カッコ内は別表Ⅱの場合) | |

| 通院5ヶ月 | 64万5000円 | 105万円(79万円) | 40万5000円(14万5000円) |

(6)通院期間6ヶ月

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | 差額 | |

| 通院6ヶ月 | 77万4000円 | 116万円(89万円) | 38万6000円(11万6000円) |

実際のケースでは、通院の期間が1ヶ月ピッタリでないことの方が多いですし、入院と通院の両方の場合には、入院の慰謝料と通院の慰謝料をそれぞれ計算しますので、計算が少し複雑になります。自分の場合に、具体的に入通院慰謝料がどれくらいになるのかは、弁護士に相談して計算してもらうとよいでしょう。

交通事故の慰謝料の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。

慰謝料についてよくある質問

交通事故の被害に遭って、収入が減ったり、生活への影響もある中、今後について不安になるのは当然です。ここでは、慰謝料についてよくある質問と回答を紹介しますので、参考にしてみてください。

(1)通院期間は長ければ長いほど慰謝料は高額になる?

そうとは限りません。通院期間が長くなった場合には、症状・治療内容・通院頻度などから、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とされることがあります。

また、そもそも治療の必要がなければ、通院を継続しても通院慰謝料は増額しません。不必要な通院となれば、治療費も支払われないおそれがあります。医師が必要と判断した期間・頻度で通院する必要があります。

(2)入院が必要だったけど入院せずに通院した場合、入院慰謝料はもらえる?

本来は入院の必要があったけれど、例えば、子供が小さい・仕事の都合がつかないなどの理由で無理をして退院をしたという場合には、実際の入院期間よりも長い期間分の慰謝料が認められる可能性があります。

また、退院をしたと言ってもギブスで固定されていたなど、身体の自由がきかない場合なども実際の入院期間分より慰謝料が増額される余地があります。

(3)入通院慰謝料が相場より高額になることはある?

生死が危ぶまれる状態が続いた、麻酔なしの手術を余儀なくされて極度の苦痛を味わった、何度も手術を繰り返した、などのケースでは、入通院慰謝料が増額される可能性があります。

(4)過失があるって慰謝料を減らされたのですが?

自動車事故は、一方に100%の責任があることよりも、双方に一定の責任があることが多いです。その責任のことを、過失割合と言い、過失割合の多い方が加害者、低い方が被害者と言われます。

仮にあなたに30%の過失がある場合には、慰謝料相場が100万円だとしても、30%の過失分差し引かれて、実際に支払われる慰謝料は70万円となります。

ただし、この過失割合は、加害者側の保険会社が加害者側に有利に算定することもあり、あなたの過失割合がどれくらいなのかは、保険会社の言い分をうのみにせず、しっかり検討する必要があります。

過失割合は、具体的な事故状況により異なりますので、示談を成立させる前に弁護士に相談するようにしましょう。

(5)自動車事故の慰謝料はいつもらえる?

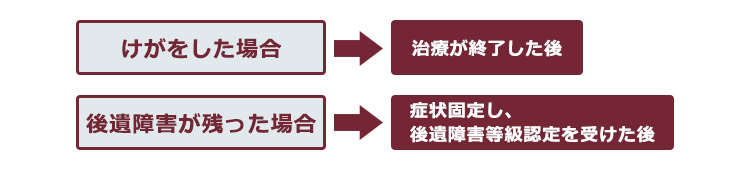

慰謝料を含む損害賠償金の支払がされるのは、基本的には加害者側と示談が成立した後です。

示談をするタイミングについて、特に決まりはありませんが、通常は次のタイミングになります。

というのは、治療終了後又は後遺障害等級認定を受けた後でなければ、そもそも交通事故によるけがの程度が分からず、損害の範囲や金額が確定しないからです。

なお、示談成立後示談金が支払われる時期については、任意保険会社が支払う場合には、通常は示談書の返送から2週間程度で支払われることが多いです。

(6)示談成立前に賠償金を受け取る方法はある?

けがの治療中は働けなくて収入がなくなるから、なるべく早く賠償金を受け取りたいという方もいます。示談前でも、次のように一部の賠償金を受け取る方法があります。

(6-1)加害者の自賠責保険に『仮渡金』を請求する方法

『仮渡金』とは、交通事故の被害にあった場合に、早急に必要とされる出費に対し速やかに保険金の一部が支払われる制度です。

これは、次にご説明する自賠責保険の『被害者請求』の一つですが、通常の『被害者請求』よりも手間と時間がかからずにすることができます。

通常の被害者請求では、各種の書類が必要になり、書類を準備するのにも時間がかかってしまいます。

そこで、早急に必要な治療費などにあてるために、より簡単な手続で『仮渡金』の請求ができるのです。

ただし『仮渡金』は、全ての交通事故に請求できるわけではなく、一定の場合に限定される上、支払われる金額もそれほど多くはありません。

『仮渡金』を請求できるケースと『仮渡金』の上限は次のとおりです。

| 『仮渡金』を請求できる場合 | 金額 |

| 1.死亡の場合 | 290万円 |

| 2.次の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | 40万円 |

| 3.次の傷害を負った場合 ・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓の破裂 ・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ・14日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |

| 4.11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者 | 5万円 |

参考:自動車損害賠償保障法施行令 第5条|e-gov法令検索

なお、仮渡金の請求に必要な主な書類は、次のとおりです。

- 仮渡金支払請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)

- 印鑑証明書

- 委任状(被害者本人が請求できないとき)

『仮渡金』の請求は、請求後1週間程度で支払われますので緊急に治療費などが必要な方には有効ですが、次の点に注意が必要です。

- 1回しか請求できない

- 仮払金は、最終的な示談金額から差し引かれる(仮渡金より、最終的な示談金の方が低額の場合は、差額を返還しないといけない)

また、加害者側の保険会社が直接病院に治療費を支払う「一括対応」をしている場合、自賠責保険に仮渡を請求すると、一括対応が打ち切られる可能性があります。なので、一括対応の継続を希望する場合には、この方法はお勧めしません。

(6-2)被害者の自賠責保険に『被害者請求』をする方法

被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対し、損害額の支払請求を行うことをいいます。仮渡金の請求も、被害者請求の一つです。被害者請求について詳しくはこちらをご覧ください。

『被害者請求』は、示談が成立する前であっても請求できますし加害者の同意なども必要ありません。

ですから、示談成立前であっても保険金額を受け取ることができます。

ただし、通常の『被害者請求』は、仮渡金の請求に比較して準備する書面が多く、時間と手間がかかります。

また、自賠責保険には上限がありますので(ケガをした場合には120万円まで)、上限までの金額までしか受け取ることができませんので、注意が必要です。

また、加害者側の保険会社が直接病院に治療費を支払う「一括対応」をしている場合、自賠責保険に被害者請求すると、一括対応が打ち切られる可能性があります。なので、一括対応の継続を希望する場合には、この方法はお勧めしません。

(6-3)任意保険会社に対して『内払い』を交渉する方法

加害者が任意保険に加入している場合、保険会社によっては、示談成立前に損害賠償金の一部を支払ってくれる『内払い』をしています(※『内払い』された金額は、最終的な示談金額から差し引かれます)。

加害者が任意保険に加入している場合、損害賠償金の一部を内払いしてもらえないか保険会社に確認しましょう。

(6-4)自分の保険を利用する方法

自動車同士の交通事故の場合、ご自身が人身傷害保険を契約している場合には、保険金を受け取れることが多いでしょう。

また、保険会社によっては、歩行中に事故にあったような場合であっても補償の対象となります。

人身傷害保険は、通常、過失割合に関わらず、契約時の保険金額を上限に、示談成立前であっても受け取ることが可能です。

ご自身で人身傷害保険を契約している場合、示談前に保険金を受け取れないか、保険会社に確認しましょう。

示談交渉は弁護士に依頼を

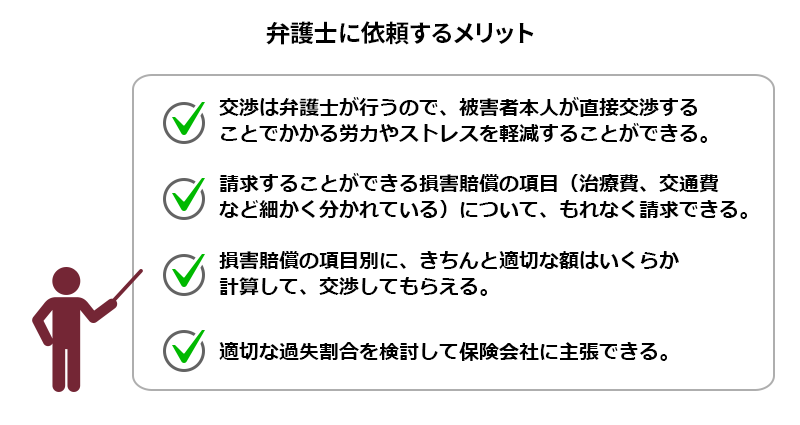

弁護士に示談交渉を依頼することで、入通院慰謝料を含めた賠償金額を増額できる可能性が高まります。また、弁護士に依頼することは、次のようなメリットがあります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】自動車事故の慰謝料相場は基準によって異なる。弁護士の基準により増額できるか検討するのがお勧め

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 慰謝料の基準には、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準がある。

- 3つの基準の内、通常は自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高額だが、自賠責は、被害者の過失が7割未満の場合には過失による減額がないため、被害者の過失が大きい場合には、自賠責の基準が一番高額になることもある。

- 自動車事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、基本的に弁護士の基準で慰謝料を計算するため、保険会社の提示額から増額を期待できることが多い。

- 保険会社の提案する示談額は、過失割合や、慰謝料を計算する基準など、あなたに有利に計算しなおすことで増額できる可能性があるので、示談前に弁護士に相談するとよい。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年2月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。