2018年の交通死亡事故の発生原因の第2位が、道路横断中の事故となっており、死亡した人の状態は歩行中の人が最も多くなっています。

そして歩行者が道路を横断中に発生した死亡事故のうち、横断者の側に、車両の直前直後に横断するなどの法令違反があった割合が高くなっています(60.4%)。

このように、歩行者が道路横断中に交通事故に遭うと、死亡という重大な結果が生じてしまうことも少なくありません。歩行者の側に、飛び出しなどの不注意があると、そのおそれはさらに高まります。

今回は、重大な結果を起こしかねない歩行者横断中の交通事故のうち、特に、歩行者の飛び出し事故の過失割合について、弁護士が解説します。

参考:平成30年中の道路交通事故の状況 令和元年交通安全白書|内閣府

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

飛び出し事故では歩行者に過失割合が加算される可能性がある

交通事故が発生した場合、その交通事故発生について、当事者それぞれにどの程度の責任があるのか、ということを「過失割合」として判断します。

赤信号停車中の車両に、後方から車両が追突した、というような場合では、基本的に前方車両に過失はありませんので、後方車両の過失が100%となります。

しかしながら、走行中の車両同士の事故において一方当事者に100%の過失割合が認められることは、実務では例外的であり、実際は、双方の過失が合わさって事故が生じることが大変多くなっています。

当事者の一方が交通弱者である歩行者である場合には、車両側に歩行者に対する注意義務があり(道路交通法70条、以下「道交法」といいます)、横断歩道に接近する場合には、横断歩道により前方を横断しようとする歩行者又は自転車がいないことが明らかな場合を除き、その横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなければならない(道交法38条1項第1文)など、様々な歩行者優先のルールが存在しますので、基本的に歩行者の過失は低くなります。

ただし、歩行者側にも、車の直前・直後で道路を横断してはならない(道交法13条1項)というルールがありますので、歩行者が飛び出して事故が発生した場合には、歩行者側の過失割合が加算修正される可能性があります。

(1)横断歩道上での事故では、原則として歩行者の過失割合が0になる

信号機の設置されている横断歩道上の事故では、歩行者側にルール違反がなければ、基本的に、横断歩道上の交通事故の歩行者側の過失割合は0となります。

(2)飛び出しは過失割合の加算要素となる

歩行者が、飛び出したために交通事故が発生した場合には、事故発生について歩行者側にも過失があると考えられます。

(3)飛び出し以外で歩行者の過失割合が修正される要素

飛び出し以外でも、事故の状況や歩行者の属性などにより、歩行者の過失割合が修正(加算・減算)される要素がありますので、事故が発生した際には次のような要素の有無についても確認が必要となります。

(3-1)減算要素

- 歩行者が幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)、高齢者(65歳以上)など

(歩行者の中でも判断能力や行動能力が低い者は特に保護する必要があるため) - 歩行者の集団横断

(車からの発見が容易であるため) - 住宅街・商店街

(人の横断が激しい場所などは、車両は歩行者により注意すべきと考えられているため) - 運転手側に酒気帯び運転やハンドル操作の著しいミス、居眠り運転、無免許運転など重い過失がある

(3-2)加算要素

- 夜間

(車のライトにより歩行者が車の存在に気づきやすいため) - 幹線道路

(車両の通行が激しい車道幅員14メートル以上の幹線道路は歩行者がより横断に注意すべきと考えられるため) - 歩行者による車両の直前直後横断、特段の事情のない立ち止まりや後退

(歩行者のルール違反や通常と異なる行動には車両の対応が困難なため)

【ケース別】歩行者の飛び出し事故における歩行者と自動車の過失割合

歩行者の飛び出し事故における基本の過失割合をケース別に紹介します。

実際の交通事故における過失割合の判断は、細かな事故状況などを考慮して修正要素の有無がないかも検討する必要がありますので、自分の交通事故の過失割合について知りたい方は、弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

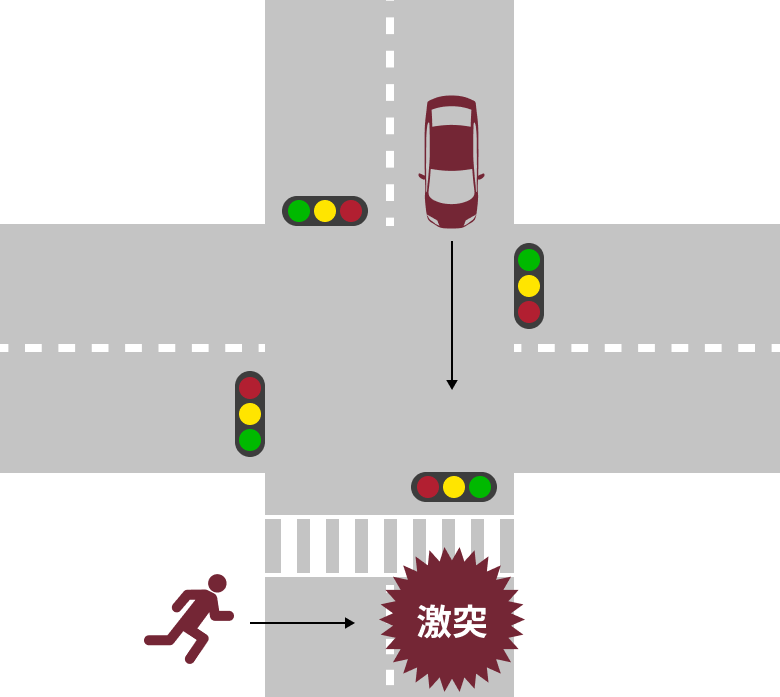

(1)信号機のある横断歩道上で起こった飛び出し事故

信号機が設置されている横断歩道上の交通事故(歩行者対四輪車)の基本の過失割合について紹介します。

横断歩道上の事故の過失割合は、安全地帯(横断歩道が長く、途中で歩行者用信号が黄色や赤色に代わってしまったときに、歩行者が安全に待機できる地帯)がある場合とない場合とで分けられて考えられていますが、以下では安全地帯がない場合の過失割合を紹介します。

なお、歩行者が横断歩道をわずかに外れて横断していても(概ね横断歩道の端から1~2m)、横断歩道上を横断していたものと同じように考えられています(道路状況等により異なるケースもあります)。

<基本の過失割合>

| 信号機の設置されている横断歩道上の歩行者と車両の動き | 過失割合(%) | ||

|---|---|---|---|

| 四輪車 | 歩行者 | ||

| 歩行者が青信号で横断開始 | 車両が赤信号で進入、直進 | 100 | 0 |

| 車両が青信号で進入して、右左折 | 100 | 0 | |

| 歩行者が青信号で横断開始、途中で黄信号に変わる | 車両が赤信号で進入、直進 | 100 | 0 |

| 車両が青信号で進入して、右左折 | 100 | 0 | |

| 歩行者が青信号で横断開始、途中で赤信号に変わる | 車両が青信号で進入、直進 | 80 | 20 |

| 車両が赤信号で進入、右左折 | 100 | 0 | |

| 歩行者が黄信号で横断開始 | 車両が赤信号で進入、直進 | 90 | 10 |

| 車両が青信号で進入、右左折 | 70 | 30 | |

| 車両が黄信号で進入、右左折 | 80 | 20 | |

| 歩行者が黄信号で横断開始、途中で赤信号に変わる | 車両が青信号で直進 | 70 | 30 |

| 車両が青信号で進入、右左折 | 70 | 30 | |

| 歩行者が赤信号で横断開始 | 車両が赤信号で進入、直進 | 80 | 20 |

| 車両が黄信号で進入、直進 | 50 | 50 | |

| 車両が青信号で進入、直進 | 70 | 30 | |

| 車両が赤信号で進入、右左折 | 80 | 20 | |

| 車両が黄信号で進入、右左折 | 70 | 30 | |

| 車両が青信号で進入、右左折 | 50 | 50 | |

| 歩行者が赤信号で横断開始(見込み横断)、途中で青信号に変わる | 車両が赤信号で進入、直進 | 90 | 10 |

| 車両が赤信号で進入、右左折 | 90 | 10 | |

<飛び出し事故の過失割合>

歩行者側に飛び出しがあった場合、上記の基本の過失割合が修正されるケースが多く、過失割合が修正される場合には、歩行者側に5~10%程度の過失割合が加算されます。

(2)信号機の設置されていない横断歩道上の事故

<基本の過失割合>

| 信号機の設置されていない横断歩道 | 過失割合(%) | |

|---|---|---|

| 四輪車 | 歩行者 | |

| 基本 | 100 | 0 |

<飛び出し事故の過失割合>

歩行者側に飛び出しがあった場合、上記の基本の過失割合が修正され、歩行者側に5~15%の過失割合が加算されます。

信号機の設置されている横断歩道上の事故と異なり、状況によって歩行者の過失割合は異なりますので、加算される割合も幅のあるものとなっています。

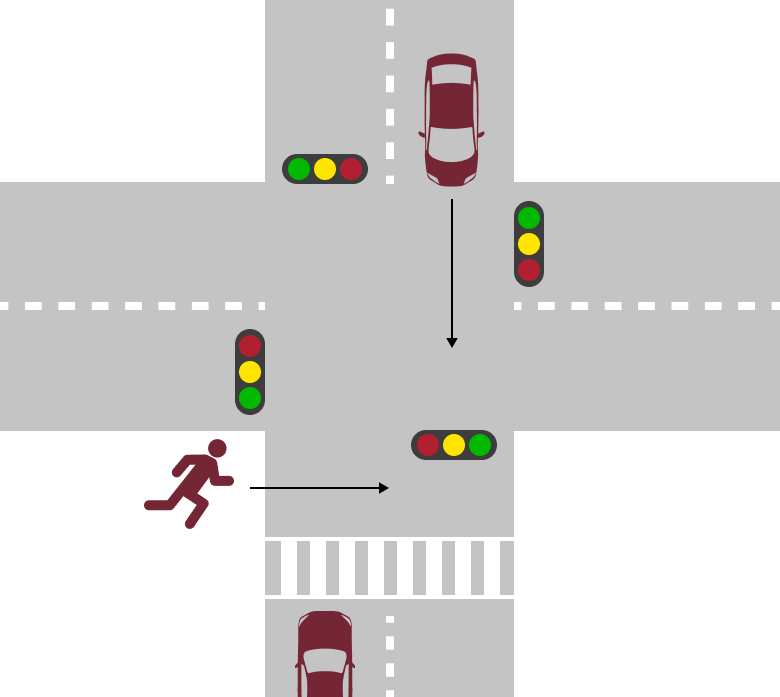

(3)信号機のある横断歩道の「付近」で起こった飛び出し事故

衝突場所が、車両が横断歩道を通過した後なのか、通過する前なのかで、分けて考えます。

まず、車両が横断歩道を通過した後の交通事故について説明します。

(3-1)横断歩道通過後の事故

また、横断歩道の「付近」をどの程度の距離範囲を言うのかについては、道路の幅員、付近の状況等によって異なりますので、画一的に定めることはできません。ただし、一般的に、片側2車線以上の道路で交通量が多く、車が高速走行している道路では、横断歩道の端から概ね40~50ⅿ以内、それ以外の道路では20~30m程度と考えられています。

さらに、横断歩道の付近の事故であっても、信号機の設置されている横断歩道の直近の事故(横断歩道の外側から5m以内又は10m以内程度)なのか、そうでないのかによって、基本の過失割合が異なってきますので、ここでは、信号機の設置されている横断歩道の直近の事故の基本の過失割合を紹介します。

<基本の過失割合>(横断歩道通過後)

| 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故 | 過失割合(%) | ||

|---|---|---|---|

| 四輪車 | 歩行者 | ||

| 車両が赤信号で直進 | 歩行者が青信号で横断開始 | 95 | 5 |

| 歩行者が黄信号で横断開始 | 85 | 15 | |

| 歩行者が赤信号で横断開始 | 75 | 25 | |

| 車両が黄信号で直進 | 歩行者赤信号で横断開始 | 50 | 50 |

| 車両が青信号で直進 | 歩行者が赤信号で横断開始 | 30 | 70 |

| 車両が青信号で進入、右左折 | 歩行者が青信号で横断開始 | 90 | 10 |

| 歩行者が黄信号で横断開始 | 60 | 40 | |

| 歩行者が赤信号で横断開始 | 30 | 70 | |

| 車両が黄信号で進入、右左折 | 歩行者が黄信号で横断開始 | 70 | 30 |

| 歩行者が赤信号で横断開始 | 60 | 40 | |

| 車両が赤信号で進入、右左折 | 歩行者が赤信号で横断開始 | 75 | 25 |

<飛び出し事故の過失割合>

歩行者側に飛び出しがあった場合、上記の基本の過失割合が修正されるケースが多く、過失割合が修正される場合には、歩行者側に5~10%程度の過失割合が加算されます。

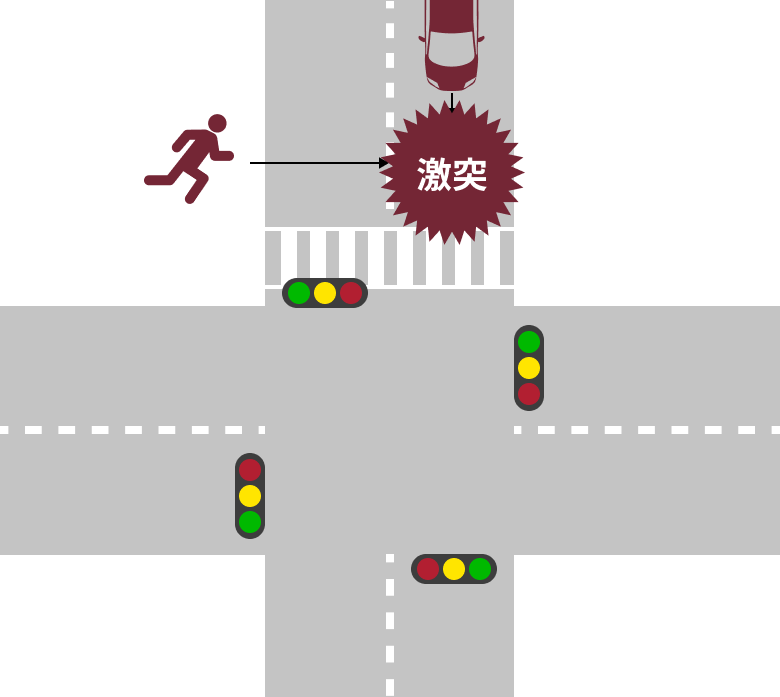

(3-2)横断歩道手前の事故

<基本の過失割合>(横断歩道手前)

| 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故 | 過失割合(%) | ||

|---|---|---|---|

| 四輪車 | 歩行者 | ||

| 車両が赤信号で衝突 | 歩行者が青信号で横断開始 | 90 | 10 |

| 歩行者が黄信号で横断開始 | 80 | 20 | |

| 歩行者が赤信号で横断開始 | 70 | 30 | |

| 車両が黄信号で衝突 | 歩行者赤信号で横断開始 | 50 | 50 |

| 車両が青信号で衝突 | 歩行者が赤信号で横断開始 | 30 | 70 |

<飛び出し事故の過失割合>

歩行者側に飛び出しがあった場合、上記の基本の過失割合が修正されるケースが多く、過失割合が修正される場合には、歩行者側に5~10%程度の過失割合が加算されます。

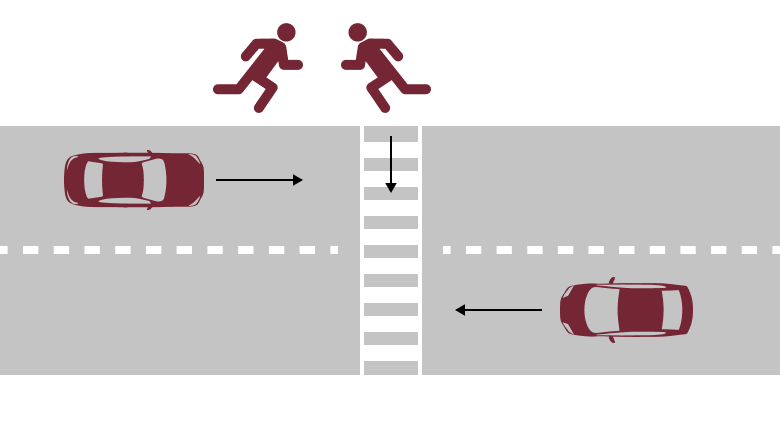

(4)横断歩道以外の場所で起こった飛び出し事故

<基本の過失割合>

| 過失割合(%) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 四輪車 | 歩行者 | |||

| 横断歩道や交差点以外の場所で、歩行者が道路を横断 | 80 | 20 | ||

| 横断歩道のない交差点又はその直近 | 幹線道路などにおける横断 | 直進車と衝突 | 80 | 20 |

| 右左折車と衝突 | 90 | 10 | ||

| 狭路などにおける横断 | 車両と衝突 | 90 | 10 | |

| 優先関係のない交差点 | 車両と衝突 | 85 | 15 | |

<飛び出し事故の過失割合>

歩行者側に飛び出しがあった場合、上記の基本の過失割合が修正され、歩行者側に10%程度の過失割合が加算されます。

飛び出し事故で歩行者が受け取れる賠償金は過失割合によって変わる

交通事故でケガをした被害者は、加害者に対して、治療費や休業損害、物の修理費など交通事故が原因で受けた損害について、損害賠償を請求することができます。

歩行者が交通事故の被害に遭うと、死亡したり、重傷を負ったりするなどして、損害の程度が大きいことも少なくありません。

ただし、歩行者に過失がある場合は、その過失分の損害賠償は相殺されて減額されますので、発生した損害全額について請求できるわけではありません。

損害額が多額になる場合、10%の過失割合が加算されるだけでも、数百万円もの違いが出ることもあります。

例えば、被害者の損害額が1000万円で、加害者の過失:被害者の過失=80:20だった場合は、被害者が受け取れるのは800万円になります(1000万円×(100%−20%)=800万円)が、被害者の過失が10であれば、900万円を受け取れることになり、100万円もの差が出ることになります。

過失割合は、過去の交通事故の裁判例の蓄積から、上記で紹介したように事故状況に応じて基本の過失割合が決まっています。

相手方加入の任意保険会社から、過失割合について提案を受けても、その過失割合が適切

だとは限りませんので、過失割合についてしっかりと確認することが大切です。

歩行者の飛び出し事故で過失割合に納得できないなら弁護士に相談を

飛び出し事故で相手方加入の任意保険会社から、過失割合の提案を受けたけれども、過失割合に納得できない方もいるかもしれません。

そのような場合には、示談を成立させる前に、弁護士に相談することをお勧めします。

(1)実情に即した過失割合での示談が期待できる

過失割合は、過去の交通事故の裁判例の蓄積から、上記で紹介したように事故状況に応じて基本の過失割合がある程度決まっています。

しかしながら、任意保険会社は、歩行者にとって有利となる過失割合の修正要素の有無について、細かな検討を加えずに過失割合を提案してきていることもあります。

また、事故当事者の主張(信号の色など)が異なり、相手方主張の事実に基づいて過失割合を提案してきているかもしれません。

そのような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、適切な損害賠償を受け取れなくなるおそれがあります。

交通事故の対応経験が豊富な弁護士に相談したり、示談交渉を依頼したりすることで、道路状況や車の損傷部分・損傷具合、目撃者の証言などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を導き出し、それを正しく相手方に伝え、実情に即した過失割合で相手方と合意できる可能性が高くなります。

(2)弁護士に依頼すれば慰謝料の増額が期待できる

交通事故でケガや死亡した被害者は、加害者に対して損害賠償の一種として、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の算定基準には「自賠責保険基準(自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準」、「任意保険基準(任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準)」、「裁判所基準(過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準)」の3種類あり、基本的には、裁判所基準で算定すると最も高額になります。

任意保険会社が示談において提案する慰謝料額は、任意保険基準で算定していますので、被害者にとって適切な額とはいいがたいケースがあります。

しかしながら、被害者本人が保険会社との示談交渉で裁判所基準による慰謝料の支払いを要求しても、任意保険会社がそれに応じることはほとんどありません。

弁護士は訴訟も辞さない姿勢で、基本的には被害者にとって最も有利となる裁判所基準で算定した慰謝料を請求しますので、任意保険会社は、当初の提案額よりも増額した金額で合意する可能性が高まります。

(3)事故対応の負担から解放される

交通事故の被害者は、弁護士に示談交渉を依頼することで、相手方との交渉の負担から解放され、ご自身の仕事などに集中することができます。

【まとめ】歩行者飛び出しの過失割合でお悩みの方は弁護士にご相談ください

今回の記事のまとめです。

- 飛び出し事故の場合、歩行者に過失割合が加算される可能性がある。

- 事故の過失割合は、事故状況によって基本となる過失割合が決まっているが、個別具体的な事情をもとに修正されうる。

- 歩行者が受け取ることのできる最終的な賠償金の額は、過失割合によって大きく変わってくる。

過失割合に納得できない場合や、提案された過失割合が適切なのかどうかわからない場合には、示談を成立させる前に、一度交通事故を取り扱っている弁護士への相談をお勧めします。

アディーレ法律事務所でも、歩行者で交通事故の被害に遭った方からの相談をお受けしておりますので、過失割合などでお悩みの方はご相談ください。