交通事故により夫が死亡した場合、被害者の相続人である妻や子などが被害者である夫に代わって加害者に対し賠償金を請求することができます。

そして、夫が交通事故で死亡した場合に、相続人である妻が加害者に対し請求できる賠償金は、例えば、次のものが挙げられます。

- 葬儀関係費用

- 死亡による逸失利益

- 死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合には、交通事故の結果が極めて重いことから、通常賠償金額も高額となります。

きちんと賠償金を受け取るためにも、どういった項目の賠償金が請求できるのか、自転車事故特有の問題について知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 加害者に請求できる賠償金の内訳

- 死亡慰謝料の金額の目安

- 死亡事故による賠償金の請求の流れ

- 死亡慰謝料が増額する場合

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

夫の事故死で加害者に請求できる賠償金の内訳

交通事故でケガや死亡といった被害を受けた場合、被害者は加害者に対して、「不法行為に基づく損害賠償」という形で賠償金を請求できます。

「不法行為に基づく損害賠償」とは、違法な行為によって他人に損害を与えた者(=加害者)が、被害者に対してその損害を償(つぐな)うことをいいます(民法709条)。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法709条

賠償金の対象となる「損害」には、大きく分けて次の3つがあります。

| 損害の内訳 | 概要 |

|---|---|

| 積極障害(治療費、葬儀関係費用など) | 事故がなければ出費することがなかった費用で、積極的に財産を失わざるを得なくなった損害 |

| 消極損害(休業損害、逸失利益) | 事故がなければ得られるはずだった、将来の利益の喪失 (例:本来働いて得るはずだった収入) |

| 精神的損害(慰謝料) | 被害者や遺族が受けた精神的苦痛(=痛い・つらい)についての損害 |

それぞれに分けて説明します。

(1)積極損害(治療費、葬儀関係費用など)

死亡事故における積極損害とは、例えば、次のようなものをいいます。

- 死亡するまでの治療費

- 蘇生のための措置や死体処置の費用など

- 葬儀関係費用(葬祭費や供養料、墓碑の建立費や仏壇、仏具などの購入費)など

なお、葬儀関係費用については、原則150万円が上限となっています(弁護士の基準)。現実の支出額が150万円を下回る場合、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。

(2)消極損害(休業損害、逸失利益)

死亡事故における消極損害とは、例えば、次のようなものをいいます。

- 休業損害

- 死亡による逸失利益(得られなくなった将来の収入)

それぞれ説明します。

(2-1)休業損害

休業損害とは、交通事故で受傷したことにより、事故発生から死亡までの期間において働くことができず収入が減少したことによる損害をいいます。

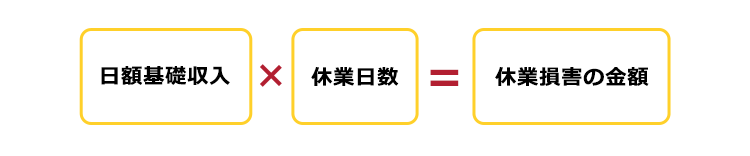

休業損害の金額は、次の計算式で算出します。

日額基礎収入は、基本的には、事故前3ヶ月の給与の合計額、または事故前1年の給与総額を、それぞれ90日または365日で割り、日額基礎収入を計算します。

(2-2)逸失利益

逸失利益とは、死亡よって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、会社員として生計を立てている人が、交通事故による死亡のため将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入をいいます。

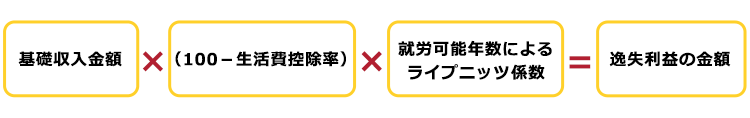

死亡事故における逸失利益の金額は、次の計算式で算出します。

- 基礎収入:原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。

- 生活費控除率:被害者が生きていたとすれば将来支払うことになったであろう生活費(食費・住居費・光熱費など)分を、逸失利益から差し引くための数値です。

- ライプニッツ係数:被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことにより得た利益(利息など)を差し引くための数値です。

なお、ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までとなります。

【死亡逸失利益の具体例】

被害者:Tさん(35歳男性)

扶養家族:妻と二人の子供(5歳・3歳)

基礎収入額:450万円

450万円×(100-30)×20.389(就労可能年数32年(67歳まで)のライプニッツ係数(※))=6422万5350円

(※)2020年4月1日以降に起きた事故の場合

夫が死亡した場合の生活費控除率は、被扶養者(=夫により扶養されていた人)が1人の場合は40%、被扶養者が2人以上の場合は30%となります。

「このように被害者の年齢や収入などの事情によって、死亡逸失利益は高額になることがあります。」

(3)精神的損害(死亡慰謝料)

慰謝料とは、被害者や遺族が受けた精神的苦痛(=痛い・つらい)についての損害をいいます。

被害者が死亡した場合は、加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。

死亡慰謝料には次の2種類があります。

イ.死亡した本人の精神的苦痛に対して支払われるもの

ロ.残された遺族の精神的苦痛に対して支払われるもの

このうち、イを請求する権利は死亡した本人にありますが、死亡により遺族に相続されるため、通常はイ・ロともに遺族が請求することになります。

夫の事故死、死亡慰謝料はどう決まる?~金額算定の基準は3つある!~

では、交通事故で夫が死亡した場合の死亡慰謝料は、どのように決まるのでしょうか。

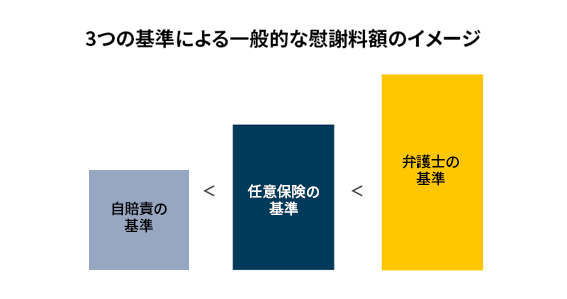

実は、死亡慰謝料を算定するための基準は次の3つがあります。

- 自賠責の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準

加害者側との示談交渉、または裁判においては、これらの算定基準をもとに慰謝料を算定しますが、どの基準を用いるかによって金額が変わってきます。

3つの基準についてそれぞれ見ていきましょう。

(1)自賠責の基準

自賠責の基準は、車両を運転する人が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。国土交通大臣および内閣総理大臣が定めます(自動車損害賠償保障法16条の3)。

自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているため、慰謝料の額は3つの算定基準のうち最も低くなる傾向にあります。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

(2)任意保険の基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。

加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険基準に基づいた慰謝料額を提示してきます。

(3)弁護士の基準

弁護士の基準は、過去の交通事故事件の裁判例をもとに設定された基準です。

弁護士が被害者に代わって示談交渉や裁判をする際に使われます。

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や、『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)に記載されており、「裁判所基準」と呼ばれることもあります。

上でご紹介した3つの基準を金額の順に並べると、一般的に次のようになります(一部例外あり)。

そこで、弁護士の基準とその他の基準とで、死亡慰謝料の額が実際どのくらい変わってくるのか見てみましょう(なお、任意保険基準は非公開となっているため、自賠責の基準と弁護士の基準を比較します)。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|

| 自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額(相場)を目安に死亡慰謝料が支払われることになります。 ・近親者が1人の場合:550万円 ・近親者が2人の場合:650万円 ・近親者が3人の場合:750万円 また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。 | 弁護士の基準では、被害者本人と近親者に対する慰謝料を合わせて計算します。 弁護士の基準では、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。 ・一家の支柱(家族を経済的に支えている):2800万円 ・母親や配偶者:2500万円 ・その他の家族(子供など):2000万~2500万円 |

【具体例1】 被害者本人に妻と子2人いる場合

<自賠責の基準>1350万円(400万円+750万円+200万円)

<弁護士の基準>2800万円

【具体例2】被害者本人に夫と子1人がいる場合(父母はすでに死亡)

<自賠責の基準>1250万円(400万円+650万円+200万円)

<弁護士の基準>2500万円

このように、自賠責の基準と弁護士の基準を比較すると、死亡慰謝料の相場(目安)は自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となっていることがわかります。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼することがおすすめです。

被害者本人が、加害者側の保険会社に対し、自賠責の基準や任意保険の基準での示談金から弁護士の基準への増額を求めても、なかなか応じてくれいないのが実情です。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない態度で交渉を行いますので、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

夫の事故死で死亡慰謝料が増額しやすい2つのケース

死亡事故では、加害者の過失の程度や態度などにより、死亡慰謝料が増額されるケースがあります。

例えば、次のケースでは、死亡慰謝料が増額される可能性があります。

ア.加害者に重大な過失がある場合

加害者に、飲酒運転や居眠り運転、スピード違反など、死亡事故の原因となる重大な過失(=不注意・ミス)がある場合は、死亡慰謝料が増額されることがあります。

イ.加害者の態度が不誠実な場合

また、事故後、加害者に不誠実な態度があった場合も、死亡慰謝料が増額する場合があります。

ここでいう「不誠実な態度」とは、事故後に被害者を救護せずに逃走したり(=ひき逃げ)、事故の証拠を隠蔽する(=隠すこと)、虚偽(=うそ)の供述をする、事故の責任を認めない、などです。

夫の事故死から賠償金を請求し、示談するまでの流れ

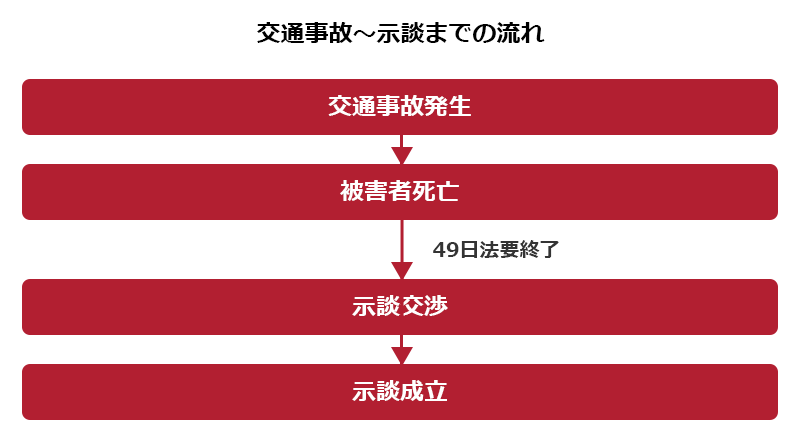

交通事故で夫が死亡した場合、まずは夫の葬儀を行ない、49日法要が終わってから加害者が加入する保険会社と慰謝料を含めた賠償金の話し合いを始めます。

なぜなら、葬儀費用も賠償金として請求できるため、法要が終わって葬儀費用の金額がわかってからでないと賠償金としていくら請求できるかが不明確であるからです。

示談交渉により、当時者双方で損害賠償額に合意したら、2週間程度で加害者側の保険会社から損害賠償金が支払われます。

過失割合など当事者の言い分が異なり、話し合いで示談できない場合には、裁判で適切と考える賠償金を主張し、裁判所の判断を求めることになります。

夫の事故死で賠償金請求を弁護士へ依頼する3つのメリット

弁護士に依頼した場合のメリットとしては、大きく次の3つのメリットがあります。

弁護士に依頼する3つのメリット

適切な賠償金を受けとれるように交渉してもらえる

弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者の受けた損害を法的根拠に基づいて主張することで交渉を有利に展開するだけでなく、上でご紹介した弁護士の基準による慰謝料などの算出により、適正な賠償金を得られやすくなります。

示談交渉や裁判などを弁護士に任せることができる

弁護士に依頼すると示談交渉や裁判などを弁護士に任せることができます。示談交渉や裁判にかかる負担やストレスを軽減し、ご遺族が自分の生活を取り戻すことに集中する時間を確保することができます。

弁護士特約を利用すれば、弁護士費用の心配がなくなる可能性がある

弁護士費用が心配なときであっても、被害者本人またはご遺族が加入している自動車保険の弁護士特約(保険会社が弁護士費用を一定の範囲内で負担してくれる特約)が使えることがあります。

弁護士特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、ご遺族の方は、弁護士費用を心配することなく、弁護士に依頼することが可能となります。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】事故死による賠償金は、主に死亡慰謝料・葬儀費用・逸失利益の3つ

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 死亡事故の被害者(被害者の相続人)は、加害者に対して死亡し慰謝料、葬儀関係費用、死亡による逸失利益、治療関係費などが請求できます。

- 死亡慰謝料の相場(目安)(弁護士の基準)

- 被害者が一家の稼ぎ頭である場合 2800万円

- 被害者が母親・配偶者である場合 2500万円

- 上記にあてはまらない場合 2000万~2500万円

- 葬儀関係費用の相場(目安)は原則150万円が上限となっています(弁護士の基準)。現実の支出額が150万円を下回る場合、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。

- 死亡慰謝料が増額しやすいケースとしては、加害者に重大な過失がある場合と加害者の態度が不誠実な場合の2つ。

死亡事故の場合、高額な賠償金が発生し、賠償金の総額を算定するにあたっては、専門的な知識が必要となりますし、加害者側と交渉する必要があります。

そのため、遺族のみで、示談交渉を行うことはとても難しいといえます。

この点、弁護士に依頼すれば、交渉を代理してもらえます。

個人で交渉するよりも、弁護士が交渉した方が、賠償額が上がることも多くあります。

死亡事故による損害賠償請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。