「月の残業時間が45時間を超えているけれど、これって違法にならない?」

時間外労働は、36協定を締結している場合、原則として「月45時間・年360時間」までと決められており、これを超えて残業させることは基本的には違法です。

もっとも、「特別条項付き」の36協定を締結・届出することによって、一定のルールの下で、月45時間を超えた残業も可能になります。

この記事を読んでわかること

- 法定労働時間の基礎知識

- サービス残業をさせられていると思ったときにすべきこと

残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!

些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!

いわゆる「残業」がすべて法的な「時間外労働」にあたるわけではない

まず、「残業」という言葉について、「時間外労働」と比べながらご説明します。

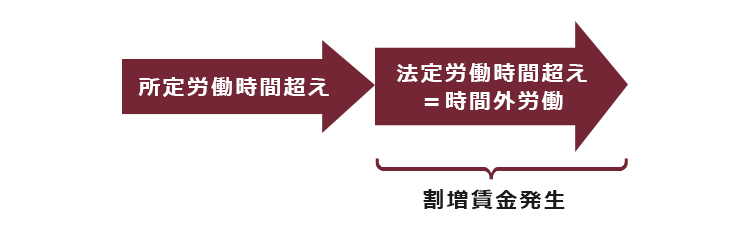

いわゆる「残業」という言葉は、会社ごとに独自に定められた「所定労働時間」(いわゆる「定時」)を超える労働のことを指して使われることが多いです。

しかし、この意味の「残業」よりも、労働基準法で定められている「法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)」を超える労働のことを指す「時間外労働」という言葉のほうが、法律的には重要な意味を持ちます。

例えば、所定労働時間が9~17時(間に1時間の休憩時間)という会社で7時間勤務を行っているケースで、19時まで働いた場合、いわゆる「残業」の時間は2時間(17~19時)になります。

一方、「時間外労働」は、法定労働時間である1日8時間を超える部分の労働のことを指します。したがって、8時間を超えない17~18時の部分は「法定内残業」ということになり、「時間外労働」は、18~19時の1時間のみということになります。

そして、割増賃金は、この「時間外労働」にあたる1時間の部分について発生します。

割増賃金とは何ですか?

時間外労働など特定の労働に対して支払われる賃金で、通常の賃金よりも一定の率で割り増して支払わなければならない賃金のことです。

休日出勤についても、会社ごとに独自に定められる「所定休日」と、法律で使用者が労働者に与えなければならないものとして規定された「法定休日(1週間につき1日もしくは4週間につき4日の休日)」は、それぞれ別個のものとして扱われます。

そして、法律上の「休日労働」は、法定休日にした労働のことを指します。

例えば、週休2日制で土日が休日で、日曜日が「法定休日」とされている場合、土曜日は「所定休日(法定外休日)」となります。そのため、土曜日の出勤は「休日労働」とは扱われないこととなります(割増賃金との関係では、法定労働時間内の労働又はそれを超えた場合には時間外労働にカウントされます)。

時間外労働の上限は原則「月45時間・年間360時間」だが例外もある

それでは、次に時間外労働の上限規制とその例外について説明していきます。

(1)労働者に時間外労働をさせるには、「36協定」の締結と届出等が必要

使用者が、労働者に時間外労働や休日労働をさせるためには、次のことを行わなければなりません。

- 労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する労使協定」(以後「36協定」といいます)を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出る

- 36協定を見やすい場所に備え付けたり、書面を交付するなどして労働者に周知する

36協定では、次の事柄についての定めを置きます。

- 時間外労働を行う業務の種類

- 1日、1ヶ月、1年あたりの時間外労働の上限 など

36協定の締結・届出をせずに労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合は、労働基準法違反となり、使用者は罰則(労働基準法第119条1号)を科される可能性があります。

36協定について詳しくはこちらをご覧ください。

(2)働き方改革関連法で「時間外労働の上限規制」の原則ルール(月45時間・年360時間)が厳格化

36協定の締結・届出で可能となる時間外労働は、原則として「月45時間・年360時間」が上限となります。

働き方改革関連法の施行(2019年4月)前からもこの原則ルールは存在しましたが、法律ではなく厚生労働大臣の告示という行政指導のレベルにとどまっており、時間外労働の上限に違反した場合にも罰則はありませんでした。

その結果、繁忙期やトラブル対応などに備えるとして「臨時的な特別の事情がある場合」として36協定で特別条項を設ければ、上限なく時間外労働をさせることが可能でした。

ところが、働き方改革関連法の施行によって、この時間外労働の上限規制が、罰則付きで法律に規定されることになりました。

「月45時間・年360時間」という時間外労働の上限規制が、労働基準法という法律上のルールとなり、違反した場合には罰則が科されることとなったのです。

(3)さらなる「時間外労働の上限規制」

残業時間(時間外労働の時間)が月45時間を超えたら、ただちに労働基準法違反になってしまうのですか?

いいえ、そうとは限りません。これからご説明するように、一定のルールの下でさらに残業をすることは可能です。

この原則ルールのほかにも、守らなければならないさまざまな上限が、改正された労働基準法によって規定されました。

すなわち、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合として、36協定に特別条項を付けた場合であっても、次のような時間外労働の上限規制を超えることはできないこととされたのです。

- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)

- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内(同法36条6項3号)

- 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法36条6項2号)

- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは、1年につき6ヶ月以内(同法36条5項かっこ書き)

これらに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役(※)又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(同法119条1号)。

※2022年6月の刑法改正によって、懲役刑と禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

この上限規制は、大企業に対しては2019年4月から、中小企業に対しては2020年4月から適用されています。

なお、一部の業種や業務については、これらの上限規制の適用が2024年4月まで猶予・除外されています。

時間外労働の上限規制について、詳しくはこちらをご覧ください。

法定労働時間の定めや時間外労働の上限規制はパートやアルバイトにも適用される

私はパート・アルバイトなので、残業時間について正社員とは異なるルールが適用されるのではないですか?

いいえ、パート・アルバイトであっても正社員と同様のルールが適用されます。

雇用形態にかかわらず、すべての労働者(管理監督者等の一部の労働者を除く)には、次のルールが同じように適用されます。

- 法定労働時間は、原則として1日8時間・1週40時間

- 時間外労働の上限規制も適用される

- 時間外労働や休日労働を行う労働者は、36協定の締結及び届出が必要

なお、派遣社員(派遣労働者)の場合は、契約関係にある使用者が派遣元会社(派遣会社)であるため、時間外労働や休日労働を可能とする場合には、派遣元会社との間で36協定を締結することになります。

あなたの時間外労働には、適切な割増賃金が支払われていますか?

次に、労働基準法での割増賃金の定めと、適切に割増賃金が残業代として支払われていない場合の対処法について説明いたします。

(1)割増賃金とは?

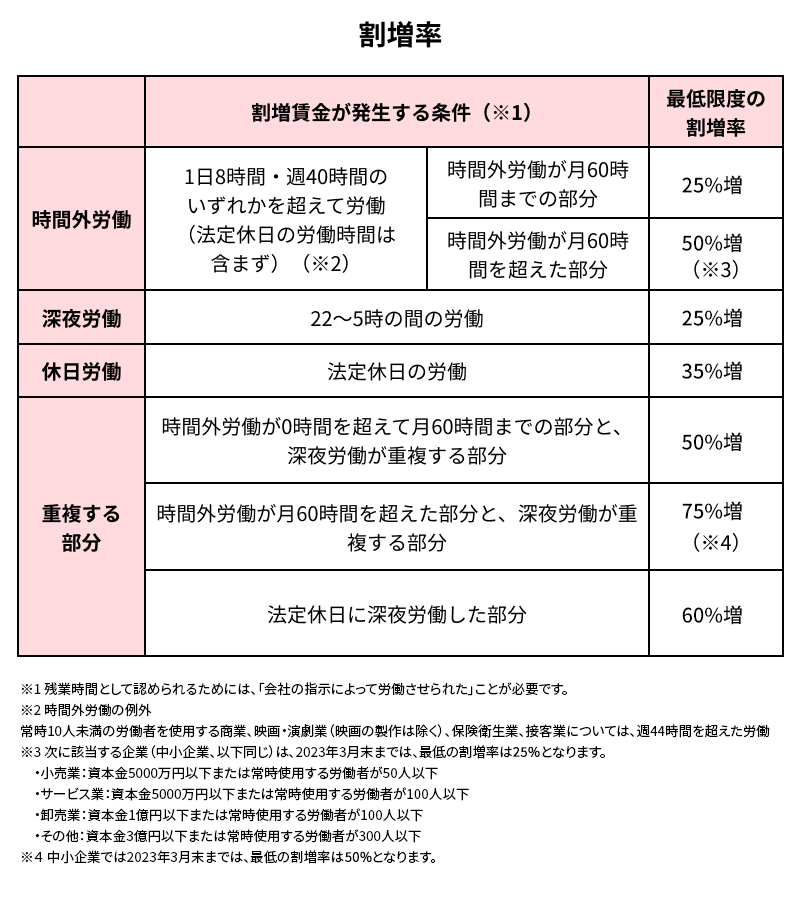

法定労働時間を超える時間外労働や休日労働に対しては、会社は所定の割増率で割り増した賃金(割増賃金)を労働者に支払わなければなりません。

これに対し、法定労働時間内の労働については、所定労働時間を超えたとしても、その超えた部分については通常賃金を支払えば足りるということになります。

また、法定労働時間内であっても、深夜労働(原則22~5時)には所定の割増率が賃金に加算されます。

割増賃金率をまとめた表は、次のとおりです。

(2)未払いの残業代がある場合は、どうしたら良い?

未払いの残業代については、一定期間であればさかのぼって請求することができます。

未払いになっている残業代の支払いを会社に申し入れても取り合ってもらえない場合は、労働基準監督署に相談したり、弁護士に依頼して請求するのが現実的な対処法となります。

どちらの場合も、まずは次のような未払い残業代の証拠を集めることが重要です。

- 雇用契約書

- 労働条件通知書

- 就業規則

- 賃金規程

- 給与明細

- 始業・終業時刻が記載された業務日報

- タイムカード

- ウェブ打刻

- タコグラフ(トラックドライバーの方など) など

残業代請求で集めるべき証拠について、詳しくはこちらをご覧ください。

また、アディーレ法律事務所のウェブサイトには、「残業代かんたん計算ツール」という残業代を簡単に計算できるツールがあります。

このツールを使って、請求できる残業代の目安を確認してみるのもよいでしょう。

※簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります。

【まとめ】残業時間ではなく時間外労働時間が45時間を超えると労働基準法違反の可能性が高まる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- いわゆる「残業」は会社ごとの所定労働時間を超えた労働を指すことが多く、法律上の割増賃金や上限規制の対象となる「時間外労働(法定労働時間を超えた労働)」とは異なる概念です。

- 時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」です。臨時的な特別の事情がある場合にのみ特別条項を36協定に付けることによって一部の延長が可能ですが、その場合でも超えることのできない上限規制も導入されています。

- 残業代が未払いとなっている場合は、労働基準監督署などの公的機関や、弁護士に相談するのが現実的な対処法です。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬はこの報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年4月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。