「未払いになっている残業代を請求するにはどうやればいいのだろうか?」

未払い残業代の請求にはいくつかのやり方があります。

会社との交渉によって残業代を請求するだけでなく、労働審判や訴訟といった手続きで請求することもできます。

この記事を読めば、会社との交渉や労働審判・訴訟によって未払い残業代の請求を行う手順や方法を詳しく知ることができます。

この記事を読んでわかること

- 会社との交渉で残業代を請求する手順

- 労働審判手続で残業代を請求する手順

- 訴訟で残業代を請求する手順

- 残業代請求を弁護士に依頼した場合のメリット

残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!

些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!

会社との交渉で残業代を請求する手順

まずは会社と交渉して残業代を請求したいと考えていますが、具体的な手順がわかりません……。

具体的な手順をご紹介するので、順を追って進めていきましょう。

会社との交渉で未払い残業代の請求をする際には、次の手順で行います。

証拠を集める

残業代を計算する

内容証明郵便で請求書を送る

会社と交渉する

これらについてご説明します。

(1)手順1|証拠を集める

まずは、未払い残業代の請求をするために、残業の証拠など必要となる証拠を集めましょう。

証拠は、大きく次の3つに分けることができます。

- 労働契約の内容に関する証拠

- 賃金の支払に関する証拠

- 労働時間に関する証拠

ここでは、残業代請求のために証拠として集めるとよいものを、証拠ごとにご説明します。

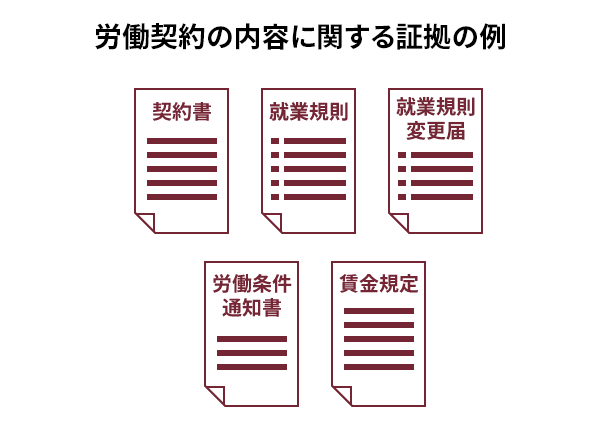

(1-1)労働契約の内容に関する証拠

就業規則や個別の労働契約によって定められている所定労働時間・賃金などの具体的な労働条件を証明するために、労働契約の内容を証明する証拠を集めます。

労働契約の内容に関する証拠としては、次のものなどがあります。

- 雇用契約書

- 労働条件通知書

- 就業規則

- 就業規則変更届

- 賃金規程

(1-2)賃金の支払に関する証拠

賃金が実際にどれだけ支払われていたのかを証明するために、賃金の支払に関する証拠を集めます。

賃金の支払に関する証拠には、次のものなどがあります。

- 給与明細書

- 給与振込口座の通帳の写し

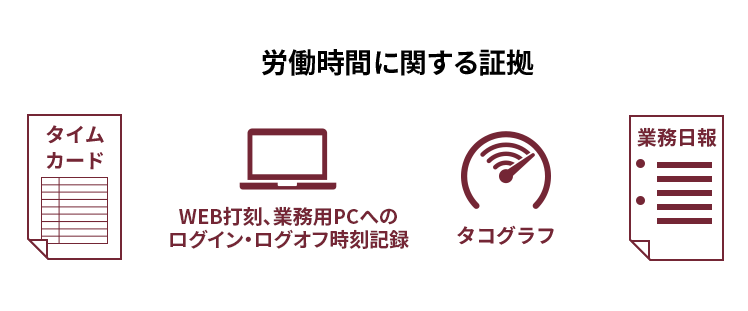

(1-3)労働時間に関する証拠

残業時間がどれだけであったのかを証明するために、労働時間に関する証拠を集めます。

労働時間に関する証拠となるものには、次のものなどがあります。

- タイムカードの写し

- Web打刻のスクリーンショット

- タイムシートの写し

- タコグラフ(タコメーター)の写し(トラック運転手の方など)

- 業務日報の写し

- 出勤簿の写し

(1-4)手元に証拠がない場合の対処法

手元に証拠となりそうなものがあまりありません。これでは残業代を請求できないのでしょうか?

手元に証拠がほとんどなくても、対処法があります!

手元に残業時間の証拠となるものがほとんどないという場合もあるでしょう。

証拠を集めるための手段として、次のようなものがあります。

- 会社に自主的な証拠の開示を求める

- 「証拠保全」の手続きをとる

このうち、「会社に自主的な証拠の開示を求める」ことについてご説明します。

これは、文字通り、会社に対して自主的に未払い残業代に関する証拠を開示するよう求めることです。

強制力がない方法であるため、会社が開示に応じてくれなければ証拠を得ることはできません。

とはいえ、仮に裁判となれば結局証拠を開示しなければならない結果になる傾向にあることから、多くの会社が自主的な証拠の開示に応じてくれるのが実情です。

残業代請求で集めるべき証拠や証拠がない場合の対処方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

(2)手順2|残業代を計算する

未払い残業代に関する証拠をそろえたら、次は残業代を計算します。

残業代は、次の式によって算出することができます。

1時間当たりの基礎賃金の額×残業時間×割増率

※法定労働時間を超えた労働に対する残業代の計算方法です。

そこで、基礎賃金や残業時間、割増率についてご説明します。

(2-1)基礎賃金とは

「基礎賃金」とは、時間外労働などをした場合の割増賃金の計算の基礎となる賃金のことで、通常の労働時間・労働日に就労した場合に支払われる賃金のことを言います。

基礎賃金は、労働基準法37条5項に根拠がある言葉です。

「基本給」という概念がありますが、これは基礎賃金とは違うのですか?

「基本給」は、基礎賃金とは異なる概念で、両者は必ずしも一致するものではありません。

「基本給」は、法令に根拠がある言葉ではありません。

「基本給」は、その範囲がはっきりと定まっているわけではありませんが、一般的に「基本給」と言えば、各種手当などを一切含まない、給料のベースとなる部分を指します。

これに対して、「基礎賃金」から除外される手当などは法令で限定されており、「基本給」には含まれない手当であっても、「基礎賃金」には含まれる場合もあります。

例えば、会社の近くに居住する従業員に「近隣手当」や「近距離手当」として一律の金額が支給されている場合、「基本給」を考える際は、一般的に同手当は除外されますが、「基礎賃金」からは除外されません。

そのため、このような場合には基本給と基礎賃金は一致せず、基本給よりも基礎賃金の方が金額は高くなります。

基礎賃金の計算において除外される手当は、次の手当です(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。

- 家族手当

- 通勤手当

- 別居手当

- 子女教育手当

- 住宅手当

- 臨時に支払われた賃金

- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

この基礎賃金を元に、1時間当たりの基礎賃金の額を算出します。

1時間当たりの基礎賃金の額の算出方法は、給与体系ごとに異なります。

例えば、月給制の場合には、1ヶ月の基礎賃金の額を1ヶ月当たりの平均所定労働時間で割ることによって、1時間当たりの基礎賃金の額を算出します。

基礎賃金や1時間当たりの基礎賃金の額の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

(2-2)残業時間とは

残業時間とは、「所定労働時間」を超えて労働をした時間のことを言います。

所定労働時間とは、就業規則や個別の労働契約によって定められた労働時間のことを言います。

このことから、例えば月給制の場合のある一日の残業時間は、次の式で算出することができます。

ある一日の残業時間=その日に実際に労働をした時間-その日の所定労働時間

「所定労働時間」を超えて残業をした場合であっても、「法定労働時間」を超えていない場合、支払う残業代につきどの程度割り増すのか、または通常の賃金と同じ単価にするかについては、会社の判断に委ねられています。

(2-3)割増率とは

これに対し、「法定労働時間」を超えた労働(時間外労働)に対しては、法律で定められた「割増率」以上の率で計算された割増賃金が支払われなければなりません。

法律で定められた割増率は、次の表のとおりです。

| 割り増しの理由 | 割増率 |

|---|---|

| 時間外労働(月60時間以下) | 25%以上 |

| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 |

| 休日労働(=法定休日に労働した場合) | 35%以上 |

| 深夜労働(=原則22~5時までの時間帯に労働した場合) | 25%以上 |

| 時間外労働(月60時間以下)+深夜労働 | 50%以上 |

| 時間外労働(月60時間超)+深夜労働 | 75%以上 |

| 休日労働+深夜労働 | 60%以上 |

※時間外労働(月60時間超)の場合の割増率について、2023年4月1日より前までは中小企業への適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からは、中小企業にも適用されます。

※各条件が重複する場合は、各割増率を足した率で計算されます。

例えば、時間外労働(月60時間以下)かつ深夜労働の部分には、25%+25%=50%の割増率が適用されます。

割増賃金の割増率について、詳しくはこちらをご覧ください。

(2-4)残業代計算の具体例

例えば、月給制の場合、具体的な残業代計算の例は次のとおりです。

月給制の場合の事例

- 1ヶ月の基礎賃金:30万円

- 1日の所定労働時間:8時間

- 1年間の勤務日数:250日

- 1ヶ月の時間外労働:月40時間

- 割増率:25%

- 1年当たりの所定労働時間

=8時間×250日

=2000時間 - 1ヶ月当たりの平均所定労働時間

=2000時間÷12ヶ月

≒166時間 - 1時間当たりの基礎賃金

=30万円÷166時間

≒1807円 - 割増賃金を加えた残業代の額

1807円×40時間×1.25

=9万350円

(3)手順3|内容証明郵便で請求書を送る

証拠を集め終え、請求する残業代の額を計算したら、会社に対して残業代を請求します。

残業代の請求は、請求した証拠を残すという観点からも、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送る方法で行うと良いでしょう。

内容証明郵便で送る請求書には、次の事項を書くようにします。

- どの日時(期間)に発生した残業代を請求するのか

- すぐに計算可能な場合は、請求する残業代の金額

- すぐに計算可能な場合は、残業をした時間の合計

- 請求する残業代の支払期限

- 請求する残業代の支払先(口座情報)

(4)手順4|会社と交渉する

内容証明郵便で残業代を請求した後、会社がそのとおりに残業代を支払ってくれればそれで解決です。

しかし、会社が請求したとおりに残業代を支払ってくれない場合も多くあります。

このような場合には、会社との間で直接話し合いの場を設けて交渉することで、残業代を支払ってもらうことを目指すことになります。

会社と交渉する際には、メール・書面でやり取りをしたり話し合いを録音するなどして、交渉の場で会社がどのような考えを示したのか、証拠を残せるようにしましょう。

そもそも、残業代を払ってくれないような会社が相手なのですから、交渉ではなくいきなり訴訟を起こして請求するほうが良いのではないですか?

そうとは限りません。交渉で請求することにはメリットがあります。

交渉で残業代請求をすることには、次のようなメリットがあります。

- 裁判をする場合に比べて費用がかからない

- 裁判をする場合に比べて短期間で解決できる

他方、交渉で残業代請求をすることには、次のようなデメリットもあります。

- お互いに歩み寄って解決する意思がない場合には、トラブルが解決しない

- 会社よりも労働者個人は交渉力が弱く、自分の希望をうまく通すことが難しい

もっとも、「労働者個人は交渉力が弱い」というデメリットは、弁護士に依頼すれば解消することができます!

会社との交渉によって未払い残業代をうまく支払ってもらえなかった場合には、次にご説明する労働審判手続または訴訟によって支払を求めていくことになります。

労働審判手続で残業代を請求する手順

「会社との交渉を試してみたけれど、うまく残業代を支払ってもらえなかった……。もう訴訟を起こすしかないのだろうか?」

実は、訴訟を起こす前に使うことのできる裁判上の手続きがあります。

それが、「労働審判手続」です。

そこで、次のことについてご説明します。

- 労働審判手続とは何か

- 労働審判手続の具体的な流れ

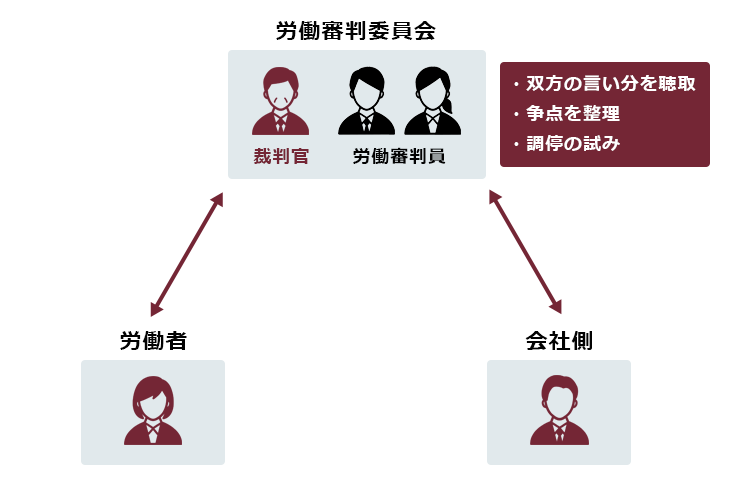

(1)労働審判手続とは?

労働審判手続(単に「労働審判」ということもあります)とは、労働者個人と事業主との間の労働関係のトラブルを早期かつ柔軟に解決するための裁判上の手続きの一種です。

労働審判は、訴訟よりも手続きが簡単であり、労働者自身が申立てて手続きに対応できるような制度となっています。

また、迅速にトラブルを解決することを目的としており、できるだけ速やかに手続きが終わるように制度が設計されています。

労働審判は、原則として非公開で行われます。

(2)労働審判の具体的な流れ

労働審判は、次のような流れで進みます。

労働審判の申立て

期日指定・呼出し

期日における審理・調停の試み

調停成立または労働審判(裁判所の判断)

(2-1)流れ1|労働審判の申立て

労働審判の申立ては、管轄のある地方裁判所に労働審判手続申立書を提出して行います。

申立ての際には、申立書のほか、関連する証拠があれば当該証拠、申立手数料や郵便切手などが必要です。

(2-2)流れ2|期日指定・呼出し

労働審判官は、原則として、申立ての日から40日以内の日に第1回の期日を指定するとともに、当事者双方(労働者と会社側)を呼び出します。

会社側には、呼出状とともに、申立書の写しなどが送られます。

会社側は、申立書の写しを見て、残業代請求トラブルのために労働審判が起こされたことを知ることになります。

また、会社側は、期限までに反論の書面(答弁書)を提出しなければならないとされます。

(2-3)流れ3|期日における審理・調停の試み

労働審判の期日においては、労働審判官(裁判官)1名と労働関係に関する専門的な知識・経験を有する労働審判員2名の計3名で組織された労働審判委員会が、労働関係のトラブルの解決のために審理を行います。

審理の場では、労働審判委員会が事実関係や法律上の主張に関する当事者双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理します。

必要に応じて、申立人である労働者本人や、相手方の関係者(会社の代表者や従業員)などから直接事情を聴き取るなどのことも行います。

迅速にトラブルを解決するために、労働審判は、原則として3回以内の期日(手続きの日)で審理が終了します。

また、単に審理を行うだけではなく、手続きの中で話し合いによる解決(調停)の道を探り、調停による解決ができないか試みることが行われます。労働審判の中での話し合いによって労働関係トラブルが解決しない場合(調停が成立しない場合)には、裁判官による「審判」という形でトラブルの解決が図られることもあります。

(2-4)流れ4|調停成立

労働審判の手続きの中で話し合いがまとまり、話し合いの結果に応じてトラブルを解決することに当事者双方が合意すれば、調停が成立して労働審判の手続きが終了します。

調停が成立した場合、調停の内容は審判手続きの経緯を記載した公的な書類(調書)に記載されます。

調書に記載された条項の内容次第では、労働者は、この調書に基づいて残業代を支払わない会社に対して強制執行を申立てることもできるようになります。

(2-5)流れ5|労働審判

労働審判の手続きの中で話し合いがまとまらない場合には、労働審判委員会が、事案を解決するための判断(労働審判)を下すのが基本です(労働審判法24条に基づき、労働審判を下さないで手続きが終了することもあります)。

労働審判に対し、2週間以内に当事者からの異議の申立てがなければ、労働審判は確定します。

労働審判の内容によっては、労働審判に基づいて強制執行を申立てることもできます。

一方、労働審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがなされれば、労働審判は効力を失うことになります。

この場合、労働審判手続は自動的に訴訟手続きに切り替わります(労働審判法22条)。

参照:労働審判手続|裁判所 – Courts in Japan

(3)労働審判の注意点

労働審判の注意点としては、次の点などがあります。

- 労働審判では、口頭での説明も重視されるため、伝えたいことをあらかじめ十分に考えてしっかりと説明できるよう用意しておく

- 裁判官等から直接事情を聴かれるため、矛盾なく説明できるようにあらかじめ証拠に目を通すなどして準備しておく

- 会社側も同時に労働審判の場に出席するので、会社側に対して感情的な発言をしないようにするなど、冷静な対応をするように心がける

労働審判の場では、口頭での説明の内容に不自然な点がないか、合理的かなども重視されます。そのため、本番で想定外の質問をされて焦ってしまい、うまく話せなかったということがないように、事前にきちんと準備しておきましょう。

また、矛盾のない説明をするためには、あらかじめ証拠に十分に目を通しておくことが欠かせません。

労働審判の場には会社側も同時に出席します。

会社側が嘘の発言をしたり、労働者を軽視するような発言をしたりするかもしれませんが、感情的になってしまうと労働審判委員会の印象が悪くなってしまうこともあります。

できるだけ冷静な対応をするように心がけましょう。

訴訟で残業代を請求する手順

任意の交渉でも解決できず、または労働審判によっても残業代トラブルが解決しなかった場合、訴訟によってトラブルの解決を図ることとなります。

また、労働審判を経ないでいきなり訴訟によって残業代を請求することもできます。

そこで、訴訟によって残業代請求をする手順について、ご説明します。

(1)訴訟で残業代を請求する場合の手続きの進め方

訴訟手続きは、一般的には、次の順番で進められます。

訴え提起

口頭弁論期日

弁論準備手続

証人・当事者本人の尋問等の口頭弁論期日

判決

これらについてご説明します。

(1-1)流れ1|訴え提起

訴えの提起は、原則として訴状を裁判所に提出することによって行います。

また、訴状と合わせて証拠も提出します。

このほかに、訴訟の申立手数料としての収入印紙や書類を送るために必要な郵便切手も納付しなければなりません。

訴状を提出する裁判所は、請求金額(遅延損害金等を除いた額)が140万円を超える場合には地方裁判所、140万円以下の場合には簡易裁判所です。

また、訴訟は原則として、会社の所在地を管轄する裁判所に提起することとなります。

(1-2)流れ2|口頭弁論期日

訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日が指定されます。

第1回口頭弁論期日は、通常、訴えを提起してから約1ヶ月後に指定されます。

第1回口頭弁論期日までに、相手方は、訴状に対する認否や反論を記載した反論の書面(答弁書)を提出します。

第1回口頭弁論期日の当日には、訴状と答弁書が陳述されます。

また、第1回口頭弁論期日に限り、被告は出頭しないで答弁書を提出しただけで出席扱いとすることもできます。

(1-3)流れ3|弁論準備手続

第1回口頭弁論期日以降は、主張を記載した書面(準備書面)をお互いに提出して双方の主張を尽くしていきます。

第1回口頭弁論期日以降は、口頭弁論ではなく「弁論準備手続」によって進められることも多くあります。

弁論準備手続とは、非公開の部屋でお互いの主張を出しながら裁判所が双方の争点を整理していく争点整理のための手続きです。

また、お互いに譲り合ってトラブルを解決する「和解」ができそうであれば、裁判所はその都度和解を成立させるように試みます。

(1-4)流れ4|証人・当事者本人の尋問等の口頭弁論期日

和解も成立せず、最終的な判断のために裁判所が必要と認めた場合には、「尋問」が実施されることもあります。

尋問は、裁判所が証人や当事者本人から直接話を聞く手続きです。

当事者(弁護士が訴訟代理人となっている場合には代理人弁護士)がお互いに、尋問を受ける者に対して質問をしていき、裁判官も尋問を受ける者に対して質問をするという形で尋問が実施されます。

尋問の手続きまで行われ、なお和解が成立しない場合には、当事者双方の主張の手続き(弁論)は終結することとなります。

尋問後は、それまでの主張や証人尋問・当事者本人尋問の結果を踏まえた「最終準備書面」を提出することもあります。

(1-5)流れ5|判決

弁論終結後、裁判所は、当事者の主張や立証の結果を踏まえて判決を下します。

判決によって残業代を請求することができる権利があることが認められた場合には、その判決に基づいて強制執行を行うことができます。

判決の内容に不服がある場合には、不服申立て(控訴や上告)をすることもできます。

(2)訴訟の注意点

訴訟の注意点としては、次の点などがあります。

- 手続きが労働審判よりも複雑になるので、どの段階でどのような対応をしなければならないのかよく確認する

- 口頭で言い分を伝えるよりも書面で伝える形で手続きが進んでいくので、自分の言い分を分かりやすく簡潔に説明した書面を作成するように心がける

訴訟は、手続きが複雑で、ご自身で対応することが難しいことも多くあります。少しでも難しいと思ったら、ためらいなく弁護士に依頼することをおすすめします。

残業代請求は弁護士に依頼するという方法もある

会社との交渉や労働審判・訴訟の手順はだいたい分かりましたが、これを自分ひとりでやるのは難しそうです……。自分ひとりでやらなければならないのでしょうか?

残業代請求は、弁護士に依頼するという方法もあります!

実際のところ、交渉や労働審判手続、訴訟手続をご自身で行うのは、なかなか大変です。

残業代請求を弁護士に依頼することには、さまざまなメリットがあります。

- どのような証拠を集めればよいのか適切にアドバイスしてくれる

- 複雑な残業代の計算を代わりに正確に行ってくれる

- 会社との交渉の段階から手続きを代行してくれるため自分で会社と直接交渉などを行う必要がなくなる

- 労働審判や訴訟では、書面の作成をしてもらえる

また、労働審判の期日にも同席してサポートしてもらえる(※弁護士を付けている場合でも、労働者本人は、原則として労働審判の期日への出頭は必要で、労働審判委員会から口頭で質問などを受ける)

訴訟では、労働者本人への尋問等の場合は除いて、弁護士が裁判期日への出頭を代わりに行ってくれるので出頭不要 - 豊富な知識と経験に基づいて手続きを進めてくれるので、残業代を支払ってもらえる可能性がより高まる

一般的には、弁護士に依頼すれば残業代請求が成功する可能性が高くなります!

【まとめ】残業代請求の手順には難しいところもあり弁護士に依頼するのがおすすめ

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 会社との交渉で残業代を請求する場合、残業代の証拠を集める、残業代を計算する、内容証明郵便で請求書を送る、会社と交渉する、という手順で行う。

- 会社との交渉で残業代トラブルを解決できなかった場合、労働審判手続によって解決を図ることができる。

- 訴訟によって残業代トラブルの解決を図ることもできる。

- 残業代請求を自分ひとりで行うのは難しく、弁護士に依頼するという方法もある。

残業代請求を弁護士に依頼した場合、自分自身で請求するのと比べて、さまざまなメリットがある。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払となり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年4月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。