「残業代が減らされた!これって違法な残業代カットじゃないのかな?」

会社から「働き方改革だから」「経費削減だから」などと言われて、残業代がカットされている方、いらっしゃいませんか。

働き方改革も経費の削減も、残業代を支払わなくてよい理由にはなりません。

会社に違法に残業代をカットされて残業代の支払いを受けていない方は、残業代を請求することができます。

この記事を読んでわかること

- 会社には、法律上、割増賃金、残業代を支払う義務がある

- 働き方改革も経費削減も、残業代の違法なカットの理由にはならない

- 違法にカットされた残業代は会社に請求できるため、証拠集めが重要である

- 残業代の請求は弁護士に相談すべきである

残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!

些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!

働き方改革も経費削減も、残業代の違法なカットの理由にはならない

会社が、従業員に「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」させた場合には、適切な割増賃金を支払う義務があります(労働基準法37条)。

たとえ、「働き方改革だ」「経費削減だ」などと会社が理由をつけてきても、労働基準法37条に反して残業代を支払わない残業代カットをすることは違法です。

そもそも、減らしてはならない残業代とは何かということから確認しておきたい方もいるでしょう。

そこで、残業代とは何かについて、説明します。

(1)時間外労働に対する割増賃金(残業手当)

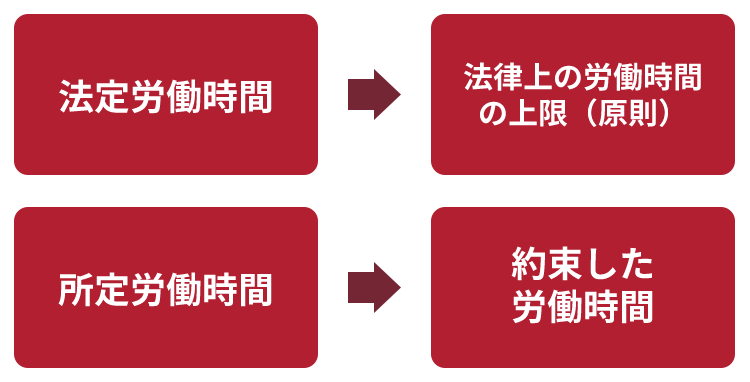

まず、労働基準法で決められた労働時間の原則的な上限を「法定労働時間」と言います。

法定労働時間は、「1日あたり8時間、1週間あたり40時間」です。

法定労働時間を超えて働かせるためには、36協定という労使協定を締結・届出した上でその内容を労働者に周知する必要があります。

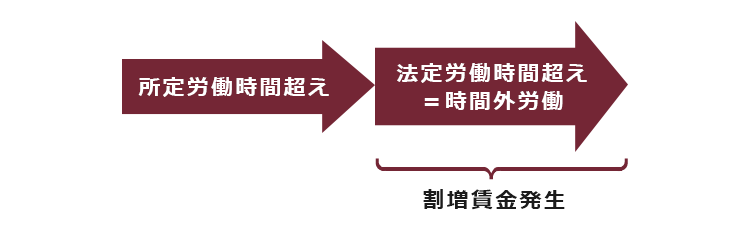

そして、法定労働時間を超える労働時間を「時間外労働」といい、会社は時間外労働をした労働者に対し、25%以上の率による割増賃金率を加算した賃金を支払わなければならないと定められています(労働基準法37条1項。時間外労働が1か月につき60時間を超えた場合には50%以上)。

なお、「所定労働時間」とは、会社と従業員の合意で定める労働時間です。

例えば、労働時間を1日7時間として、週5日勤務にする場合などがあります。

所定労働時間を1日あたり7時間とした場合、所定労働時間を超えて労働したけれども、法定労働時間を超えていない場合(例えば、1日8時間勤務した場合)、会社は、法定労働時間内の残業についても賃金を追加で支払う必要があります。

もっとも、法律上、法定労働時間内の所定労働時間を超えた残業に対しては割増賃金を支払う必要はなく、通常賃金を支払えば足ります。

(2)休日労働に対する割増賃金(休日手当)

法定休日とは、労働基準法35条で定められた、「1週間に1日」または「4週間に4日」与えられる休日です。

この休日労働に対しては、会社は労働者に、所定の割増賃金率を加算した賃金を支払わなければならないとされています(労働基準法37条1項)。

法律上の割増率は、休日労働の割増率は35%以上、休日労働と深夜労働が重複した部分は、35%以上と25%以上の合計、60%以上の割増率となります。

なお、所定休日とは、多くの労働者では、法定休日以外にも休日が設けられています。この法定外休日以外の休日を所定休日、といいます。

(3)深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)

深夜労働は、原則22時~5時までの労働です。深夜労働に対しては、会社は労働者に、25%以上の率による割増賃金率を加算した賃金を支払わなければならないと定めています(労働基準法37条4項)。

ここまでにご説明した割増賃金率について表にまとめると、次のとおりです。

| 割り増しの理由 | 割増率 |

|---|---|

| 時間外労働(月60時間以下) | 25%以上 |

| 時間外労働(月60時間超) | 50%以上 |

| 休日労働(=法定休日に労働した場合) | 35%以上 |

| 深夜労働(=原則22時~5時までの時間帯に労働した場合) | 25%以上 |

| 時間外労働(月60時間以下)+深夜労働 | 50%以上 |

| 時間外労働(月60時間超)+深夜労働 | 75%以上 |

| 休日労働+深夜労働 | 60%以上 |

※各条件が重複する場合は、各割増率を足した率で計算されます。例えば、時間外労働(月60時間以下)かつ深夜労働の部分には、25%+25%=50%の割増率が適用されます。

こんな残業代カットは違法!典型的な3つのケース

残業代は、会社が労働者に対して時間外労働などをさせた場合に必ず支払わなければならないものです。

ここからは、残業代カットが違法となる典型的なケースを説明します。

なお、ここで紹介するような典型的なケースでは、会社は労働基準法違反(労働基準法119条1号)の罪を犯したものとして刑事罰を科される可能性があります。

(1)ケース1|サービス残業

一般に「サービス残業」とは、実際には労働をしているのに、勤務管理上の労働時間に計上されず、正当な割増賃金(残業代)が支払われない時間外労働・休日労働・深夜労働のことをいいます。

サービス残業の原因には、会社による勤怠管理の怠慢・改ざん、自発的な残業を推奨・黙認といったものが多いです。

サービス残業については詳しくは、こちらをご覧ください。

(2)ケース2|例外的な労働時間制の不適切な運営

労働者の柔軟な働き方の実現に向けて、労働時間の弾力的な運用が認められている労働時間制もあります。例えば裁量労働制、フレックスタイム制などです。

このような労働時間制が適用される労働者も、一定の場合には時間外労働や深夜労働などの割増賃金をもらえます。

- フレックスタイム制

フレックスタイム制では、原則として1ヶ月以内の単位期間(清算期間)における総所定労働時間を定めることになっています。

ただし、フレックスタイム制はあくまで始業時刻と終業時刻の決定を労働者に委ねたものであるので、総所定労働時間には、清算期間内の週平均労働時間が40時間を超えない範囲内で決めなければならないという制限があります。

したがって、総所定労働時間は、清算期間の日数÷7日×40時間の範囲内で定めなければなりません。

清算期間における実労働時間が法定労働時間を超える場合、超過部分は法外残業に当たり、25%以上の割増賃金を請求することができます。

- 裁量労働制

裁量労働制とは、使用者の労働時間把握義務を免除し、一定の時間労働したものとみなす制度です。実際に労働した時間に関係なく、予め決められた時間を労働時間とみなす制度です。このような制度は、裁量みなし労働時間制といい、専門業務型と企画業務型の2つがあります。

裁量労働制でも深夜残業(原則22時~5時)、休日労働をした場合には割増賃金を請求することができます。

また、規定のみなし労働時間が法定労働時間である1日8時間を超えている場合、法定労働時間を超過した時間は「残業」扱いで賃金も割増されます。

- 変形労働時間制

変形労働時間制とは、労働基準法上、1日・1週間単位で定められる労働時間の制限を、1ヶ月や1年といった期間の枠内で変形する制度です。

法律上、1年、1ヶ月、1週間単位の変形労働制があります。

変形労働時間制を採用した場合でも、深夜労働については割増賃金が発生します。

また、変形労働制で定められた所定労働時間を超えて勤務した時間については、残業代が発生する可能性があります。

- みなし残業制(固定残業代制度)

固定残業代制度とは、実際の残業時間にかかわらず支払われる一定額の残業代を指します。

会社が労働者の月々の残業時間が一定の時間になることを想定し、あらかじめその残業時間分の残業代を定額にて支払うことから「みなし残業」といわれています。実際の残業時間が、固定残業代の相当する残業時間を超えた場合には、残業代の請求をすることができます。

(3)ケース3|いわゆる「名ばかり管理職」

労働基準法では、管理監督者に対しては、会社は残業手当や休日手当の支払い義務がないと定められています。なお、この場合でも、深夜手当は支払い義務があります。

厚生労働省は、管理監督者を「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定義しており、名称にとらわれず実態に即して判断すべきとしています(昭和63年3月14日労働基準局長通達150号など)。

課長や部長といった肩書きが付いていても、職務内容や勤務上、経営者と一体的な立場にあると認められない場合には、名ばかり管理職として、一般の従業員と同じように残業代が発生します。

名ばかり管理職について詳しくは、こちらをご覧ください。

違法にカットされた残業代は会社に請求できる!請求の2つのポイント

会社に未払い残業代の支払の申し入れをしても取り合ってくれない場合は、労働基準監督署に相談したり、訴訟を起こしたりして請求するのが現実的な対処法です。

また、未払い残業代の請求については、弁護士に相談、依頼することがおすすめです。

これは、残業代の消滅時効期間の確認や、消滅時効期間の更新・完成猶予、正確な未払い残業代の計算、残業の証拠収集などを弁護士が行えるためです。

ここからは、請求における2つのポイントを説明します。

(1)ポイント1|残業代請求には時効がある

残業代を遡って請求する場合には、残業代を含めた賃金請求権の消滅時効期間に注意する必要があります。

従来、賃金請求権の消滅時効期間は、当該給与の支払日から2年でしたが、2020年4月1日の労働基準法改正により5年に延長されました。

ただし、経過措置として、当面は3年が適用されることになっています。

支払日に応じて、時効期間が2年と3年の2種類あります。

どちらの請求期間が該当するかは、支払い期日の到来が改正法施行日より前か以後かで判断されます。

- 支払日が2020年3月31日以前:2年

- 支払日が2020年4月1日以降:3年

(2)ポイント2|未払い残業代の証拠集めが重要

原則、労働時間は、タイムカードやWeb打刻、タイムシート、タコグラフ(トラック運転手の方など)、出勤簿などの客観的な記録が証拠となります。

このような証拠の評価が重要なポイントになります。

未払い残業代の証拠集めについては詳しくはこちら

【まとめ】違法に減らされた残業代は会社に請求できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 会社は、従業員の「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」に対して、法定の割増賃金を支払う義務がある

- 裁量労働制やみなし残業制などにおいても、残業代は発生しうる

- 未払い残業代の請求については、弁護士に相談・依頼することがおすすめ

- 違法にカットされた残業代は会社に請求できるため、証拠集めが重要

違法に減らされた残業代にお困りの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年8月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。