交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、 後遺症慰謝料といった後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

後遺障害3級にあたる症状は、一般的に後遺障害としてはかなり重篤な症状になります。そのため、 後遺障害3級の慰謝料の相場も高額です。

後遺障害3級の場合の交通事故の慰謝料の相場は次の通りです(2020年4月1日以降に発生した事故)。

- 自賠責保険の基準(基本的に一番低くなる基準)であれば861万円

- 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば1990万円

保険会社が、弁護士に依頼せずにご自身で交渉している方に提示してくる金額は弁護士の基準より低いことが多いです。

加害者に対して賠償金を請求する前に、どういう症状があれば後遺障害3級となるのか、どうすれば少しでも多くの慰謝料を受け取ることができるのかについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 後遺障害3級が認定される症状

- 後遺障害3級の慰謝料の相場

- 後遺障害3級に認定されるためのポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

後遺障害等級3級に認定される症状を全解説

自賠責保険の根拠法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、後遺障害について、症状が重い順に1~14級の等級を定めており、 後遺障害等級3級は後遺障害の中でもかなり重篤な症状にあたります。

後遺障害等級3級には、次の1~5号が定められており、次の症状に一つでも当てはまる場合には「後遺障害等級3級」に認定されます。

| 後遺障害等級 | 症状 |

|---|---|

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

後遺障害等級3級1~5号の各症状について説明します。

(1)3級1号の症状

3級1号は、「1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」をいいます。

言い換えると、後遺障害3級1号とは、交通事故で片目を失明し、かつ、もう一方の片目の視力が0.06以下となった場合をいいます。

この場合の視力とは、矯正視力のことをいい、矯正が難しい場合には、裸眼視力のことをいいます。

(2)3級2号の症状

3級2号は、「咀嚼又は言語の機能を廃したもの」をいいます。

なお、咀嚼の機能、かつ、言語の機能の両方の機能を廃した場合には、後遺障害1級が認定される可能性があります。

(2-1)「咀嚼機能を廃した」といえるもの

「咀嚼機能を廃した」といえるものとは、交通事故であごの骨や筋肉を負傷し、食べ物を飲み込む咀嚼機能に障害が残り、流動食以外は摂取できないものをいいます。

なお、咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下あごの開閉運動などにより、総合的に判断することになります。

(2-2)「言語の機能を廃した」といえるもの

「言語機能を廃した」といえるものは、交通事故であごの骨や筋肉を負傷し、言語機能に障害が残り、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種類以上の発音不能のものをいいます。

4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)は、具体的には次のとおりになります。

| 口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |

| 歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |

| 口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |

| 喉頭音 | は行音 |

(3)3級3号の症状

3級3号は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」をいいます。

言い換えると、3級3号とは、神経系統の機能または精神に著しい障害が残ってしまったがために、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいいます。

神経系統の機能又は精神に著しい障害が残ってしまう原因となるケガとしては、主に、高次脳機能障害、脳の損傷による身体性機能障害、脊髄損傷、が挙げられます。どれも交通事故を原因として生じやすいケガ(後遺症)として知られています。

それぞれのケガ(後遺症)に応じて、それぞれどういった症状があれば、3級3号に該当するといえるのか説明します。

(3-1)高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳に損傷を負い、知的な機能に障害が出て日常生活や社会生活に支障をきたす状態をいいます。

高次脳機能障害の場合、3級3号にあたるのは次のいずれかの場合です。

- 次にあげる4つの能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

- 次にあげる4つの能力のうちいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

高次脳機能障害における後遺障害等級認定において着目される4つの能力とは、次のとおりです。

| 意思疎通能力 (記憶力、認知力、言語力など) | 判定方法としては、職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかによって判定します。 主に、記録力、認知力または言語力の側面から判断を行うことになります。 |

| 意思疎通能力が全部失われた例 ⇒「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」 | |

| 問題解決能力 (理解力、判断力など) | 判定方法としては、作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定します。主に、理解力、判断力、又は、集中力について判断を行うことになります。 |

| 問題解決能力が全部失われた例 ⇒「課題を与えられても手順どおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」 | |

| 作業負荷に対する持続力・持久力 | 判定方法としては、一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。精神面における意欲、気分または注意の集中の持続力・持久力について判断を行います。 |

| 作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例 ⇒「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」 | |

| 社会行動能力 | 判定方法としては、職場において他人との円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどについて判定します。主に、協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒るなどの感情や欲求のコントール低下)の頻度についての判断を行います。 |

| 社会行動能力が全部失われた例 ⇒「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」 |

引用:一般財団法人労災サポートセンター『労災補償障害認定必携』(第17版)144頁、163頁

(3-2)脳損傷による身体性機能障害

脳損傷による身体性障害とは、脳損傷によって、身体のある部分に麻痺が生じることをいいます。

脳損傷による身体性機能障害は、麻痺の程度(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度、及び、軽度)並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定することになります。

そして、脳損傷による身体性機能障害のうち、3級3号にあたるのは、中等度の四肢麻痺(両側手足の麻痺)が認められるものをいいます。

なお、中等度の四肢麻痺であっても、高度の片麻痺(片側手足の麻痺)が認められるもの、または、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を必要とするものについては、後遺障害等級2級が認められる可能性があります。

麻痺の程度である高度、中等度、軽度は次のように分類されます。

| 麻痺の程度 | 麻痺の内容 |

| 高度の麻痺 | 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの」 |

| ⇒具体的には 1.完全強直又はこれに近い状態にあること 2.上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの 3.下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの 4.上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの 5.下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほどんど失ったもの | |

| 中等度の麻痺 | 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの」 |

| ⇒具体的には 1.上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの 2. 下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上がることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること | |

| 軽度の麻痺 | 「障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの」 |

| ⇒具体的には 1. 上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難が伴うもの 2. 下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしに階段を上ることができないもの |

引用:一般財団法人労災サポートセンター『労災補償障害認定必携』(第17版)147頁

(3-3)脊髄損傷

脊髄損傷とは、脊髄が損傷を受け、運動機能や感覚機能などに障害が生じる状態のことをいいます。

脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見及びMRI、CTなどによって裏付けることができる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することになります。

3級以上に該当する場合には、介護の要否及びその程度も踏まえて認定することになります。

脊髄損傷のうち、3級3号にあたるのは次の場合です。

- 軽度の四肢麻痺が認められるもの

- 中等度の対麻痺が認められるもの

対麻痺とは、両方の足、もしくは、両方の手のどちらかに麻痺が認められることをいい、麻痺の程度については、これまで説明してきたとおりです。

なお、軽度の四肢麻痺が認められるものであっても、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を必要とするものについては後遺障害等級2級が認められる可能性があります。

また、中等度の対麻痺であっても、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を必要とするものについては後遺障害等級1級、食事・入浴・用便・更衣などに随時介護を必要とするものについては、後遺障害等級2級が認められる可能性がありますので注意が必要です。

(4)3級4号の症状

3級4号は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」をいいます。

言い換えると、3級4号にあたるのは、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残したがために、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいいます。

後遺障害等級3級4号が認められるのは、主に、呼吸器の障害となります。

具体的には、次のいずれか場合で、常時もしくは随時の介護を必要としないものについては、後遺障害3級4号が認定されます。

(介護が必要なものに関しては、後遺障害1級ないし2級が認定される可能性があります)

- 動脈血炭酸ガス分圧が50Torr以下のもの

- 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないもの

- スパイロメトリーの結果が%1秒量35以下または%肺活量が40以下であるもので、かつ、高度の呼吸困難が認められるもの

なお、「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100メートル以上歩けないものをいいます。

(5)3級5号の症状

3級5号は、「両手の手指の全部を失ったもの」をいいます。

「手指を失った」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいい、3級5号に該当するのは、両手の手指すべてにこのような切断もしくは離断がなされたものをいいます。

具体的には、次のとおりです。

- 手指を中手骨または基節骨で切断したもの

- 近位指節間関節(親指であれば指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

後遺障害等級3級の慰謝料の相場は?

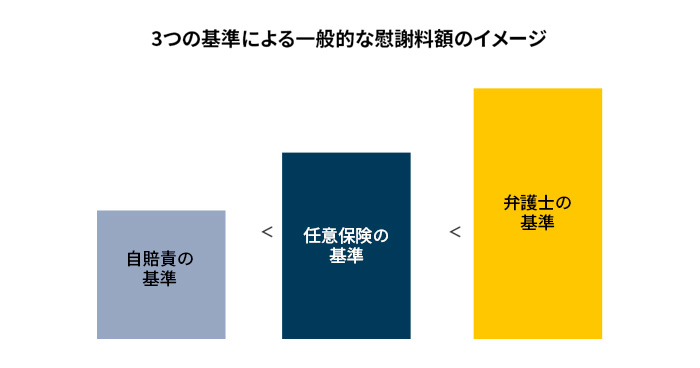

後遺障害3級の慰謝料の相場を知る前に、慰謝料の金額を決める3つの基準を知る必要があります。

3つの基準とは、次のとおりです。

- 自賠責の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準(裁判所基準)

3つの基準のうち、どれを採用するかによって、請求できる金額が大きく変わってきます。

3つの基準の具体的な内容は次のとおりです。

(1)自賠責の基準

自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

(2)任意保険の基準

各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責基準以上ではありますが、弁護士基準と比べると、かなり低く設定されています。

(3)弁護士の基準(裁判所基準)

これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責基準や任意保険基準と比べて高額になります。

慰謝料の相場を3つの基準で比べると、一般的に、次のようになります。

そして、実際に後遺障害3級の認定を受けた場合の後遺症慰謝料の相場(目安)は、次のようになります。

- 自賠責の基準:861万円

- 任意保険の基準:各保険会社による

- 弁護士の基準:1990万円

※2020年4月1日以降に発生した交通事故でご自身に過失がない場合

ここで示されている金額はあくまで相場(目安)となりますが、弁護士の基準を使うことで、高額な慰謝料が受け取りやすくなります。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼することをおすすめします。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、基本的に最も高額となる弁護士の基準を使いますので、弁護士の基準に近い額での示談が期待できます。

もらえる示談金が増える可能性もについて詳しくはこちらをご覧ください。

上記の慰謝料のほかにも、治療費はもちろん、逸失利益(後遺障害が残ったことによって得られなかった将来得られるはずの収入)についても請求できることがあります。

後遺障害等級3級に認定されるための3つのポイント

後遺障害等級3級に認定されるためには、次の3つのポイントがあります。

- 症状固定の診断がなされるまで治療する

- 後遺障害診断書を正しく作成してもらう

- 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

では、順番に説明します。

(1)症状固定の診断がなされるまで治療する

後遺障害等級認定を受けるためには、前提として、事故により後遺症が残ったことが必要です。後遺症とは、ケガを治療した後に残った、機能障害や運動障害・神経症状のことをいいます。

つまり、症状が固定し、将来的な症状の回復が見込めない状態になることです。このような状態を「症状固定」といいます。後遺障害の等級認定を受けるためには、まず医師による症状固定の診断が必要となります。

症状固定の時期、診断後に必要な手続きについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(2)後遺障害診断書を正しく作成してもらう

担当医により症状固定の診断を受けた後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。これは、各部位に残った障害の状況を詳しく記載するもので、通常の診断書とは異なります。

後遺障害の等級認定は、審査機関(通常は、損害保険料算出機構)に提出する診断書の内容によってその結果が大きく変わってきます。

そのため、適切な後遺障害認定を受けるためには、信頼できる医療機関を受診して正しい診断書を作成してもらうことが重要となります。

後遺障害診断書の作成方法や手続きについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(3)後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級の申請は弁護士に依頼することがおすすめです。

後遺障害等級は、加害者側保険会社に任せることもできるのですが、加害者側の保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側なので、十分に資料を精査することなく、後遺障害等級の申請を行うこともあります。そのため、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されずに、下位の後遺障害等級の認定されてしまうということも少なくありません。

きちんと後遺障害等級が認定されるようにするためには、後遺障害等級の申請を加害者側保険会社に任せるのではなく、交通事故問題に精通した弁護士に依頼するのがよいでしょう。

下位の後遺障害等級の認定されてしまうと、本来貰えるはずの慰謝料や賠償金も受け取れなくなってしまいます。

【まとめ】後遺障害3級は後遺障害の中では重篤な症状|慰謝料の相場は弁護士の基準だと1990万円

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 後遺障害3級が認定される後遺症の症状

| 後遺障害等級 | 症状 |

|---|---|

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

- 後遺障害3級の後遺症慰謝料の相場

- 弁護士の基準では1990万円(目安)

- 自賠責の基準では861万円(目安)

※2020年4月1日以降に発生した事故でご自身の過失がない場合

- 後遺障害3級に認定されるための3つのポイント

- 症状固定の診断がなされるまで治療する

- 後遺障害診断書を正しく作成してもらう

- 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

ケガの治療や残ってしまった後遺症のために大変な日々を過ごす中、適切な賠償金を受け取るために、保険会社と交渉するのは精神的にも肉体的にも簡単なことではありません。また、保険会社から提案された金額が妥当かどうか、賠償を受けられる項目についてもれなく賠償されているかなど、判断が難しいことがあります。示談をする前に、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、交通事故の被害者の損害賠償請求を取り扱っています。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。