「交通事故の被害に遭った。ケガの治療中だけど慰謝料はいつもらえるのか。」

「保険会社から示談案を提案されたけど、見方もわからないし、内容や金額は妥当なのかわからない。」

「早く交渉を終わりにして元の生活に戻りたい。保険会社からの示談案に合意してよいのか。」

加害者側との示談交渉の過程で、このようにお悩みの方も多いかもしれません。

基本的に、示談交渉は、ケガの治療後(後遺症がある場合には後遺障害申請の結果が出た後)に行うのが一般的です。

そして、加害者側が任意保険会社に加入している場合には、その保険会社側から示談案を提示され、示談案に合意すれば示談が成立することになります。

ただ、保険会社から提示された示談は、しっかりと内容をチェックした上で合意されることをおすすめします。

なぜなら、一度合意してしまうと、基本的に示談をやり直すことができませんし、さらに、保険会社から提示された示談案は、交渉により増額できる可能性があるからです。

示談の流れや示談で損をしないポイントについて知っておきましょう。このポイントを知っておくことで後悔のない示談が実現できるかもしれません。

今回の記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 交通事故の示談交渉の流れ・タイミング

- 交通事故の示談交渉で損をしないポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

示談とは話し合いによる解決

交通事故の被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償として、治療費などの金銭の支払いを請求することができます(民法709条)。

そして、この損害賠償の金額を、当事者同士が話し合いにより円満に解決することを「示談」といいます。

加害者が任意保険に加入していれば、加害者側の任意保険会社が加害者本人に代わって示談を代行するので、被害者は加害者側の任意保険会社と話し合うことが一般的です。

示談は口頭でもすることができますが、誤解が生じ後々争いになることがあるので、通常は、合意内容を明確にして、客観的な証拠とするために示談書を作成します。

(1)示談とは法律上「和解契約」といわれる

示談とは、一般的に使われる用語で、法律上は和解契約といいます(民法第695条)。

厳密には、和解契約は互譲(相互に譲歩していること)が必要ですので、互譲のない示談は和解契約とはなりませんが、互譲の結果成立する示談がほとんどといってよいでしょう。

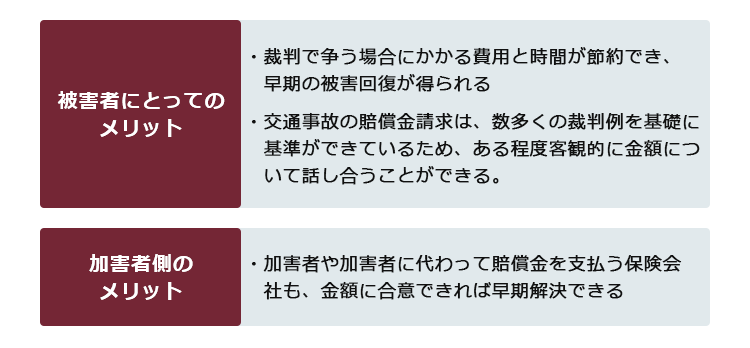

(2)示談で解決する3つの理由

交通事故の賠償金請求では、多くの場合、次のようなメリットがあることから、まずは話し合いでの解決を試みます。

(3)示談金と慰謝料との違い

交通事故の損害賠償について調べてみると、「示談金」と言っていたり、「慰謝料」と言っていたりすることに気づくかもしれません。

両者は、同じ意味ではありません。

「示談金」は、交通事故によって被るすべての損害を金銭に換算した合計のお金のことをいいます。

一方で、「慰謝料」とは、交通事故により被った精神的苦痛を金銭で評価したもので、示談金の一部の項目にすぎません(次の、「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」とあるのが、慰謝料です)。

損害の項目は、交通事故の被害内容によって異なります。損害の項目としては次のような項目が挙げられます。

- 自動車の修理代

- 入院雑費

- 治療費

- 通院交通費

- 付添看護費

- 休業損害

- 傷害慰謝料

- 逸失利益

- 後遺障害慰謝料

- 死亡慰謝料

- 葬儀関係費

- 将来介護費 など

示談金についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

示談交渉を始めるタイミングと流れ

ここでは、交通事故でケガをした場合の示談交渉すべきタイミングとその流れについて解説します。

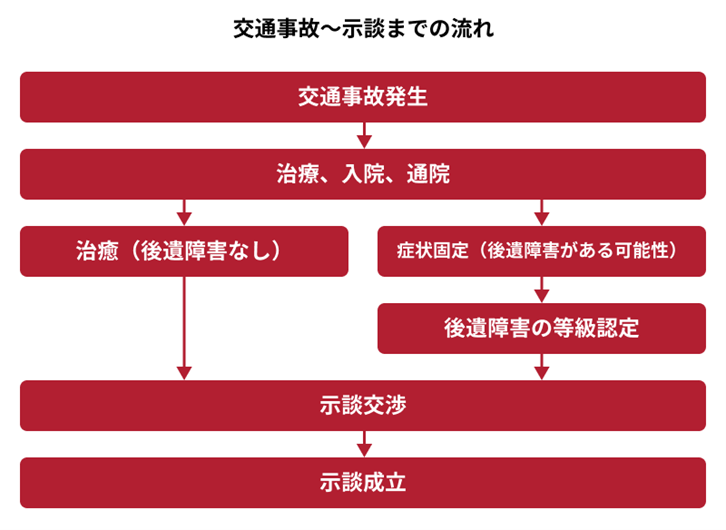

一般的に、交通事故でケガをした場合の交通事故~示談までの流れは、次のようになります。

(1)交通事故発生

交通事故が発生した段階で、加害者側から示談を持ちかけられることがありますが、この段階では、示談交渉をすべきではありません。

まずは、事故直後は警察や保険会社への連絡などを優先させる必要があります。

また、事故直後では、ケガの程度が分からないこともありますし、治療が必要な場合には治療費がいくらになるかも分かりません。

交通事故による全体の損害額が明らかになった後に示談すべきですから、示談を急ぐ必要はありません。

(2)治療・入院・通院~完治・症状固定

治療中は、必要な療養をし、ケガの治療と回復に努めるようにします。

治療が終わるまでは(ケガが完治する又は症状固定日(※)までは)、治療費や、入通院慰謝料等が日々発生し続けているので、全体の損害額が確定しません。したがって、治療中は、交渉するタイミングには適していません。

※症状固定とは、治療を受けたけれども一定の後遺症が残り、治療の効果・症状の改善が期待できなくなった状態のことです。

ただ、自己負担している費用がある場合には、後々請求する場合に備えて、自己負担した費用についての証拠(交通費の領収書、自己負担した治療費の領収書など)は残しておきましょう。

(3)(後遺症が残った場合)後遺障害等級の等級認定

症状固定時点において、完治せずに一定の症状が残ってしまった場合、この症状のことを「後遺症」といいます。

後遺症が残った場合、後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、原則として後遺障害等級認定を受ける必要があります。

「後遺障害等級」とは、後遺障害の内容に応じて、重篤なものから順に1~14級に割り振られたものをいいます。

後遺障害等級次第で、慰謝料や賠償金の金額が決められることになります。

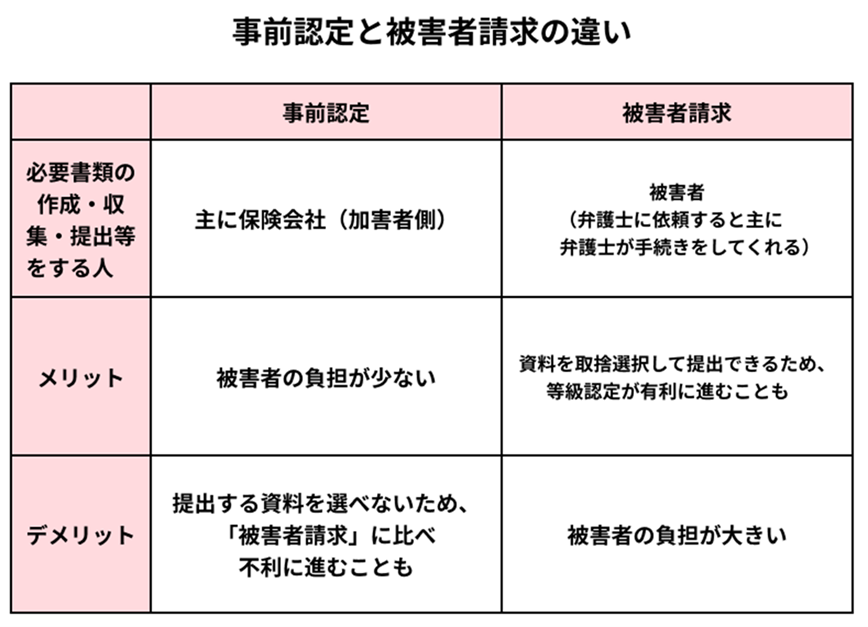

なお、後遺障害等級の申請には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があり、2つの方法の違いについてまとめると次のようになります(どちらの方法によるかは自分で選ぶことができます)。

後遺傷害等級認定に不安がある場合には、提出すべき資料をきちんとチェックできる被害者請求によるべきでしょう。

後遺障害等級に認定されるか否か、より上位の後遺障害等級に認定されるか否かは、後遺症に関する慰謝料や賠償金を決める際に、大きな影響を与え、金額が大きく変わってしまいます。

後遺障害等級認定についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(4)治療終了・後遺障害の等級認定後に示談交渉を開始

一般的には、治療終了後に示談交渉を開始すべきです。

具体的には、ケガが治った場合には完治後、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の等級認定の審査結果が出た後になります(なお、死亡した場合は四十九日法要後)。

後遺症が残った場合には、その後遺症に後遺障害の等級が認定されれば、示談金額が上がる可能性がありますので、示談を急がないようにしましょう。

(5)示談が成立・示談金の受けとり

示談案の内容に納得できたら、示談書を作成し示談成立となります。

示談金の振込先は、弁護士に交渉を依頼している場合には弁護士名義の口座となることが多いです。本人が交渉している場合には、本人名義の口座に振り込まれます。

ただ、ここで注意してほしいことは、いったん示談が成立してしまうと、原則、示談のやり直しをすることはできないということです。示談内容に納得がいかない、不当に金額が低く感じるという場合には、ご自身のみの判断で示談に合意してはいけません。

なお、経済的に苦しいときは、示談が成立していなくても、休業損害などの示談金の一部を内払してくれることがありますので、保険会社と話してみるとよいでしょう。

示談にかかる期間について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故の示談書の書き方や内容

話し合って示談案に納得できた場合には、示談書を作成します。

ここでは、示談書の書き方や内容について解説します。

(1)相手が保険会社であればご自身での作成は不要

加害者が任意保険に加入しており、その保険会社が示談代行をする通常のケースでは、保険会社が示談書を作成します。

被害者が内容を確認の上、署名押印して返送すれば示談が成立します。

(2)示談書の内容

保険会社が直接の交渉相手ではないケースでは、示談書を自分で作る必要がある場合もあります。

通常、示談書に記載する内容は以下のような事項になりますが、示談書作成にあたっては弁護士に相談した方がよいでしょう。

示談書に書くべき内容としては、基本的に次のとおりになります。

- 当事者の特定(被害者と加害者の特定)

- 事故の詳細(事故発生日時、車両番号、事故発生状況など)

- 損害の内容

- 過失割合

- 示談金額

- 支払条件(支払日と支払方法)

- 清算条項

- 示談日、当事者の氏名住所、署名押印

示談書を作成するときに注意すべきポイントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

示談交渉で損をしないための3つのポイント

次に、示談交渉で損をしないためのポイントを解説します。

示談はやり直しができません。損をしない示談のために、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

- 示談案の金額が妥当であるかを確認する

- 保険会社の示談案にそのまま従う必要はない

- 弁護士へ依頼すると示談金が増額する可能性がある

(1)示談案の金額が妥当であるかを確認する

示談交渉で損をしないためには、示談案の金額が妥当であるかを確認するようにしましょう。

加害者側の任意保険会社は、交通事故の示談交渉を代行しており、交通事故については豊富な知識を有しています。

しかし、あくまで加害者側の立場であり、裁判所のように公平で中立な立場にあるものではなく、弁護士のように被害者の利益を第一に考える立場でもありません。

そのため、提示された示談案が妥当な金額だとは限りません。合意する前に、示談案の内容が妥当なのかどうか精査する必要があります。

(2)保険会社の示談案にそのまま従う必要はない

保険会社の提案する金額が、「正しく」「適切」だとは限りません。

それどころか、保険会社の初回提案額は、裁判所の考え方からしても、低い金額であることがほとんどです。

被害者は、自身が受けた損害について、適切な賠償を請求する権利がありますので、納得できない場合には、「納得できない」と、明確に保険会社に伝えるようにしましょう。

妥当な金額が分からない場合には、ご自身で判断することは避け、事前に弁護士に相談するとよいでしょう。

(3)弁護士へ依頼すると示談金が増額する可能性がある

弁護士へ依頼すると示談金が増額する可能性があるということも知っておきましょう。

そもそも慰謝料の金額には次の3つの基準があり、保険会社が使う基準よりも弁護士が使う基準の方が、金額が高くなる傾向にあります。

- 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準

- 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準

- 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

3つの基準を金額の順に並べると、一般的に次のようになります。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

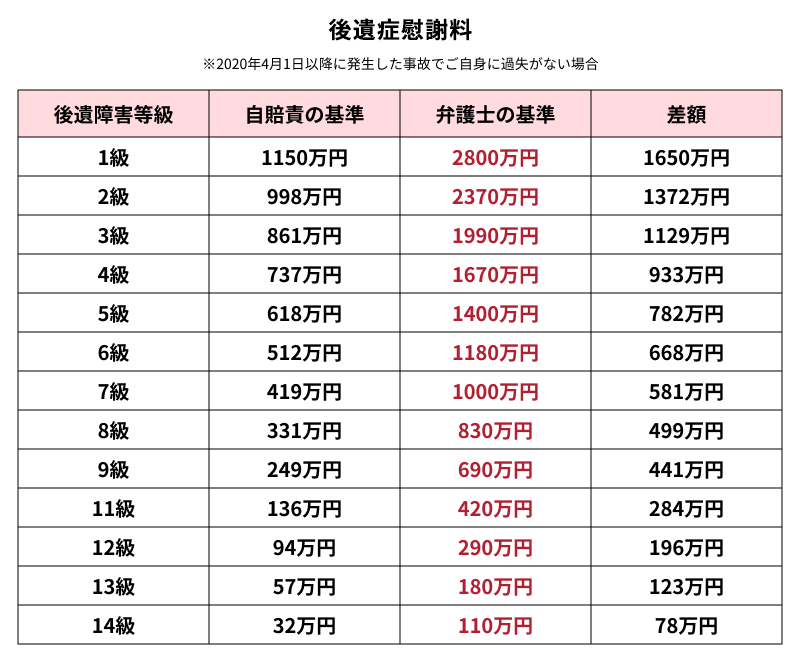

実際に、後遺症が残った場合の慰謝料で比較してみると、次のようになります(任意保険の基準は非公開とされています)。

この表のとおり、弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社が弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかないでしょう。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合には、訴訟も辞さない姿勢で交渉に臨むため、加害者側の保険会社も弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談に応じることが期待できます。

示談による合意が難しいとき

まずは、迅速な被害回復が可能な示談交渉による解決を目指しますが、当事者が損害の内容や額に合意できなければ、示談は成立しません。

そのような場合には、ADR(裁判外紛争解決手続き)や裁判所を利用して解決を図る必要があります。

| 手続 | 概要 |

|---|---|

| ADR (裁判外紛争解決手続) | ADRは、第三者が間に入って合意を目指す手続です。交通事故に関しては、次の2つの機関が有名です。 ・公益財団法人交通事故紛争処理センター(全国11ヶ所) ・日弁連交通事故相談センター(各都道府県) なお、後遺障害認定に関する紛争や、加害者が自転車の場合などは利用できません。 |

| 裁判所の利用(調停・裁判) | 裁判所を利用した解決には、調停(裁判所を介した話し合い)と裁判の2つの方法があります。 ・調停:調停委員と呼ばれる中立的な第三者が当事者双方の言い分を公平に聴き、調整して、合意を目指す手続(話し合いの手続) ・裁判:当事者の言い分を主張し、裁判官が賠償金の支払いの有無や金額などについて判断する手続(なお、裁判の中で和解することもあります) |

交通事故紛争処理センターや交通事故の裁判手続について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】交通事故の示談は治療・症状固定後から始める!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 交通事故から示談成立までの流れ

- 交通事故発生

- 入院・通院で治療~完治・症状固定

- (後遺症が残った場合)後遺障害等級の等級認定

- 治療終了・後遺障害の等級認定後に示談交渉を開始

- 示談が成立・示談金の受けとり

- 示談交渉で損をしないための3つのポイント

- 示談案の金額が妥当であるかを確認する

- 保険会社の示談案にそのまま従う必要はない

- 弁護士へ依頼すると示談金が増額する可能性がある

示談は保険会社に任せておけば大丈夫と思われているかもしれません。

しかし、保険会社の提示する示談案は、実はあなたが本来受け取れるはずの金額よりも低い金額となっていることも少なくありません。

示談をする前に、保険会社の提示する案が妥当な金額になっているのかを確認しましょう。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求や後遺障害等級認定のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。