交通事故慰謝料の金額を決める「自賠責の基準」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

実は、交通事故慰謝料の金額は、「自賠責の基準」を含む次の3つの算定基準を参考に決められるのが一般的で、どの基準を使うかで大きく金額が変わってきます。

- 自賠責の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準

これらのどの基準を使うかで、交通事故で同じようなケガの症状であっても、数十万~数百万円、時には1000万円以上違ってくる可能性もあるのです。

これらの基準を知らないまま示談をしてしまうと、「実は本来貰えるお金よりも低い金額のお金を受けとっていた」という事態も生じかねません。知らず知らずのうち損をしてしまわないように、交通事故慰謝料の3つの算定基準について知っておきましょう。

今回の記事では次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 交通事故慰謝料の3つの基準(自賠責の基準はその中の1つ)

- 【3つの基準で比較】通院期間に応じた慰謝料相場

- 【3つの基準で比較】後遺症が残った場合と死亡した場合の慰謝料相場

- 自賠責保険から支払いを受ける時に知っておくべきこと(支払限度額)

- 交通事故慰謝料を弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故慰謝料の3つの基準とは|任意保険の基準はその中の1つ

交通事故慰謝料の金額は、法律で決まっているわけではありません。

交通事故慰謝料の金額には、3つの算定基準(ルール)があり、どの算定基準を使うかで金額が大きく変わってきます。

交通事故慰謝料には、3つの算定基準(任意保険の基準・自賠責の基準・弁護士の基準)があり、「自賠責の基準」も交通事故慰謝料の3つの算定基準の中の1つの基準です。

まずは、交通事故慰謝料の3つの算定基準について見ていきましょう。

(1)自賠責の基準

自賠責保険により定められている賠償基準です。

必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合などには、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

(2)任意保険の基準

各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。

一般的に次に紹介する自賠責の基準と同額か少し上乗せをする程度でありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。

(3)弁護士の基準

これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。「裁判所の基準」とも呼ばれます。

一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

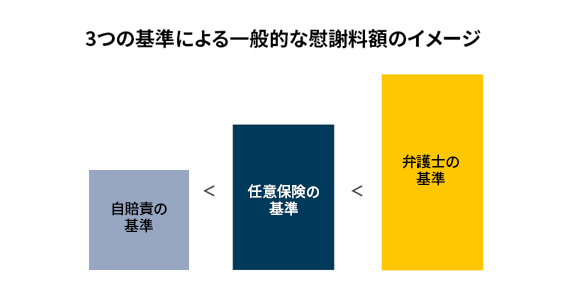

これまで紹介した3つの算定基準の金額を比べると、基本的には次のようになります。

この図のとおり、弁護士の基準が一番高額になりやすい傾向にあります。そのため、保険会社から提示された慰謝料額が弁護士の基準より低いかを確認し、弁護士の基準よりも低い金額となっている場合には、弁護士の基準もしくは弁護士の基準に近い金額に増額してもらうように交渉することをおすすめします。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼がおすすめです。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社が弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかありません。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない姿勢で交渉するため、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。

【3つの基準で比較】入通院期間に応じた入通院慰謝料の相場

では、実際に交通事故慰謝料の相場で3つの基準を比較して見ましょう。

まず、交通事故でケガをし、入通院をした場合に受けとることができる「入通院慰謝料」の相場について見ていきましょう。

「入通院慰謝料」は、治療期間や実際に入通院した日数に基づいて計算します。基本的に、入通院期間が長くなるほど高額になります。

【自賠責の基準】入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は基本的に1日あたり4300円と考えます。

実際の計算では、次のイ・ロのうち少ない金額のほうが採用されます。

- イ.実入通院日数×2×4300円

- ロ.入通院期間×4300円

(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)

【任意保険の基準】入通院慰謝料の計算方法

任意保険の基準は非公開とされており、厳密な金額はわかりません。

ただ、一般的に、自賠責基準と同程度か2~3割程度上乗せした程度と言われています。

【弁護士基準】入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。

おおまかに言うと、重傷か軽傷かによって異なる2種類の算定表が使われます(弁護士の基準による場合)。骨折などの場合は別表Ⅰ、むち打ち症で他覚所見がない場合別表Ⅱを用います。

縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |

入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

参考:日弁連交通事故相談センター東京支部 編(著)『民事交通賠償損害賠償算定基準 上巻(基準編)2022年(令和4年)』日弁連交通事故相談センター東京支部 208~209頁

(1)交通事故でむち打ち症(骨折なし)で1ヶ月通院をした場合

交通事故でむち打ち症(骨折なし)となり、1ヶ月通院治療(実通院日数は10日間)した場合の入通院慰謝料の金額(目安)は、次のようになります。

- 自賠責の基準の場合:8万6000円

- 弁護士の基準の場合:19万円(別表Ⅱ)

(2)交通事故でむち打ち症(骨折なし)で3ヶ月通院をした場合

交通事故でむち打ち症(骨折なし)で3ヶ月通院治療(実治療日数は30日)した場合の入通院慰謝料の金額の目安は、次のようになります。

- 自賠責の基準の場合:25万8000円

- 弁護士の基準の場合:53万円(別表Ⅱ)

(3)交通事故でむち打ち症(骨折なし)で6ヶ月通院した場合

交通事故でむち打ち症(骨折なし)で6ヶ月通院治療(実治療日数は50日)した場合の入通院慰謝料の金額の目安は、次のようになります。

- 自賠責の基準の場合:43万円

- 弁護士の基準の場合:89万円(別表Ⅱ)

(4)交通事故で骨折など重傷を負い1ヶ月入院・6ヶ月通院した場合

交通事故で骨折などの重傷を負い、1ヶ月入院・6ヶ月通院した場合(実治療日数は入院期間30日+通院日数40日=70日)の入通院慰謝料の金額の目安は、次のようになります。

- 自賠責の基準の場合:60万2000円

- 弁護士の基準の場合:149万円(別表Ⅰ)

なお、自賠責の基準では治療費や慰謝料を含めた損害賠償金について支払限度度額120万円が定められており、治療費などですでに120万円を超えていても120万円を超えては支払われることはありません(交通事故でケガをした場合)。

そのため、治療費などの金額が高額になる場合などでは、慰謝料を貰えない可能性もあるということに注意が必要です。

【3つの基準で比較】後遺症が残った場合と死亡した場合の慰謝料相場

交通事故の被害に遭った場合、入通院慰謝料に加えて、後遺症が残った場合には「後遺症慰謝料」、死亡した場合には「死亡慰謝料」を受けとることができます(※)。

ここでは、「後遺症慰謝料」と「死亡慰謝料」について3つの基準で比較して見ましょう。

※なお、交通事故で即死した場合には「死亡慰謝料」のみになります。

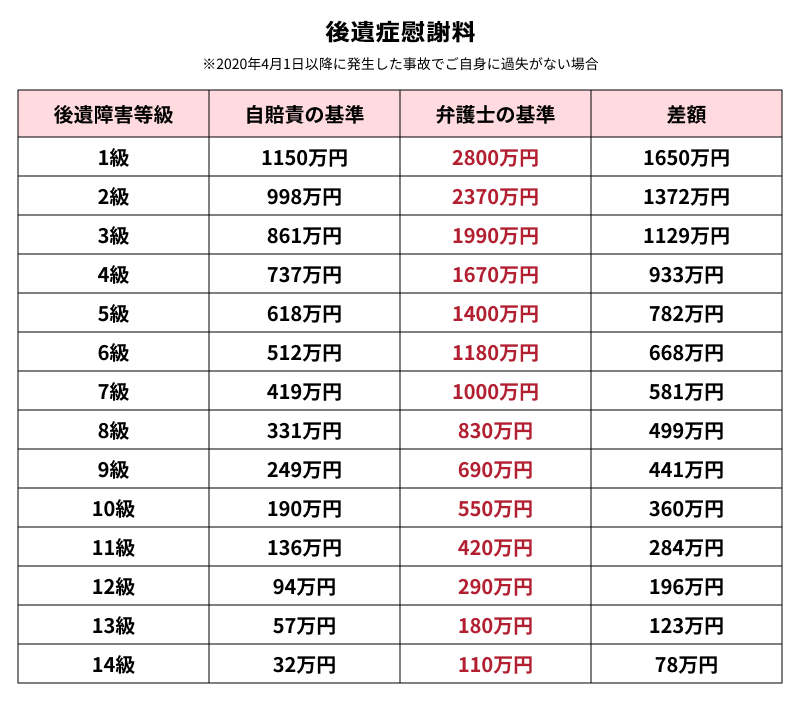

(1)後遺症が残った場合の「後遺症慰謝料」

後遺症慰謝料は、後遺症の内容に応じて認定される後遺障害等級によって金額の目安が決められることになります。

後遺障慰謝料は、等級によって基準額が決まっているため、入通院慰謝料のように実際に計算する必要はありません。

後遺症慰謝料について、自賠責の基準と弁護士の基準を表で比較してみましょう(2020年4月1日以降に発生した事故)。

任意保険の基準は、非公開とされており、厳密には慰謝料の相場を知ることができませんが、一般的に自賠責の基準とほぼ変わらないか約2割上乗せされる程度です。

この一覧表からも後遺症慰謝料の相場(目安)は自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となっていることがわかります。

(2)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合、死亡させられたことに対して請求できる慰謝料のことをいいます。

被害者の方の遺族にも被害者の慰謝料とは別に、近親者独自に、被害者を亡くしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められています。

後遺症慰謝料について、自賠責の基準と弁護士の基準を表で比較してみましょう(2020年4月1日以降に発生した事故)。

任意保険の基準は、非公開とされており、厳密には慰謝料の相場を知ることができませんが、一般的に自賠責の基準とほぼ変わらないか約2割上乗せされる程度です。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|

| 自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額(相場)を目安に死亡慰謝料が支払われることになります。 ・近親者が1人の場合:550万円 ・近親者が2人の場合:650万円 ・近親者が3人の場合:750万円 また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。 | 弁護士の基準では、被害者本人と近親者に対する慰謝料を合わせて計算します。 弁護士の基準では、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。 ・一家の支柱(家族を経済的に支えている):2800万円 ・母親や配偶者:2500万円 ・その他の家族(子供など):2000万~2500万円 |

<自賠責の基準と弁護士の基準の比較>

2つの具体例で比較してみましょう。

【具体例1】被害者本人に妻と子2人いる場合

<自賠責の基準>1350万円(400万円+750万円+200万円)

<弁護士の基準>2800万円

【具体例2】被害者本人に夫と子1人がいる場合(父母はすでに死亡)

<自賠責の基準>1250万円(400万円+650万円+200万円)

<弁護士の基準>2500万円

これらの具体例からも死亡慰謝料の相場(目安)は自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となっていることがわかります。

自賠責保険から支払いを受ける時に知っておくべき「支払限度額」

交通事故被害者が加害者の加入する自賠責保険から支払いを受ける場合には「支払限度額」についても知っておく必要があります。

自賠責保険は、自動車に乗る際に加入が義務付けられている保険で最低限度の保障をするものでしかありません。

そのため、保証額には「支払限度額」が設けられており、「支払限度額」を超える分については、自賠責保険から補償を受けることができません(超える分については加害者が加入する任意保険会社もしくは加害者本人から支払いを受けることになります)。

【自賠責保険の支払い限度額】

| 損害の種類 | 支払限度額 |

|---|---|

| 傷害による損害 (ケガをした場合の治療費や慰謝料など) | 被害者1名につき120万円 |

| 後遺障害による損害 (後遺症が残った場合の慰謝料や逸失利益など) | 被害者1名につき75万~4000万円 (後遺症の症状の内容に応じて) |

| 死亡による損害 (葬儀費用や逸失利益、慰謝料など) | 被害者1名につき3000万円 |

交通事故慰謝料でお悩みの場合に弁護士に相談・依頼する4つのメリット

交通事故慰謝料でお悩みの方は弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

「まだ弁護士に相談・依頼するには早い」「弁護士に相談・依頼することまでは考えていない」という方も、一度弁護士に相談・依頼するメリットについて確認しておきましょう。

交通事故の過失割合で揉めた時に、弁護士に相談・依頼するメリットは、次の4つです。

- 弁護士によるサポートが期待できる

- 示談金(賠償金)が増額する可能性がある

- わずらわしいやりとりから解放される

- 弁護士費用の負担がかからない可能性がある

(1)弁護士によるサポートが期待できる

まず、弁護士に相談・依頼するメリットとしては、弁護士によるサポートが期待できるという点が挙げられます。

例えば、後遺障害等級認定の申請にあたって、弁護士によるサポートは非常に重要です。

というのも、むち打ちに関して後遺障害等級の認定を受けるのに最も大事なのは「後遺障害診断書」の記載内容で、弁護士がその記載内容のチェックをすることができるからです。

後遺障害診断書の提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に訂正してもらわなくてはいけません。ただ、後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査のために提出した後に修正することはできません。

しかし、提出前であれば、書いてもらった後遺障害診断書を書き直してもらうこともできます。弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性の判断などについて任せることができます。

実は、後遺症があれば、必ず後遺障害等級の認定が受けられるというわけではありません。

後遺障害診断書に不備がある場合には、後遺症があっても後遺障害等級の認定が受けられないことがあるのです。

しかし、弁護士に依頼すると、後遺障害診断書の内容をチェックしてもらうことができ、後遺障害等級の認定が受けられる可能性を高めることができます。

(2)慰謝料を含む賠償金(示談金)の増額する可能性がある

弁護士が交渉することで弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できるほか、請求漏れも防ぐことができるため、賠償金(示談金)の増額する可能性があります。

例えば、交通事故でケガをし、仕事を休んだ場合には「休業損害」を請求できますが、保険会社からの提示額には休業損害が含まれていなかったり、本来請求できる金額よりも安かったりすることがあります(例:自営業や主婦には休業損害は請求できないとする保険会社もあります)。

しかし、弁護士は、保険会社からの提示額に被害者が請求できるお金が全てと含まれているかを確認し、請求漏れがある場合には、漏れているお金についても含めるように交渉します。

(3)わずらわしいやりとりから解放される

ご自身で保険会社との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。

時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

(4)弁護士費用の負担がかからない可能性がある

弁護士に相談・依頼される場合には、「弁護士費用特約」の利用がおすすめです。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます(※)。弁護士費用特約が利用できれば、基本的に弁護士費用の負担なく弁護士へ依頼することができます。

(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることは多くはありません。

弁護士費用特約は自身が加入する保険以外にも家族が加入する保険に付いている場合にも利用することができることがあります。

ご自身が加入する保険だけではなく、ご家族が加入する保険についても弁護士費用特約が付いているかをチェックしてみてください。

弁護士費用特約を利用した弁護士への依頼を保険会社から渋られるケースがあります。

しかし、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、積極的に利用すべきといえるでしょう。

弁護士費用特約についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】自賠責の基準とは、自賠責保険が使う基準|弁護士の基準の方が高額に

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故慰謝料の3つの基準

- 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準

- 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準

- 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

- 3つの基準のうち「弁護士の基準」が一番高額になりやすい傾向にある。弁護士の基準を使うには、弁護士への相談がおすすめ。

- 交通事故で弁護士に相談・依頼するメリット

- 弁護士によるサポートが期待できる

- 示談金(賠償金)が増額する可能性がある

- わずらわしいやりとりから解放される

- 弁護士費用の負担がかからない可能性がある

保険会社から提示された示談金額であれば、信用できると思う反面、本当に応じてもよいのかわからず困ってはないでしょうか。

実は、保険会社が提示する金額は弁護士の基準よりも低い金額であることが多く、保険会社に任せたままにしておくと知らず知らずのうちに損をしていることがあります。

保険会社から提示された示談に応じてしまう前に、一度適正な金額かどうか弁護士に相談するのをおすすめします。弁護士が保険会社と交渉することで、受けとれる示談金(賠償金)が増額する可能性もあります。

「弁護士に依頼するまでではない」「弁護士に依頼するのはこわい」と思わずに、一度アディーレ法律事務所へ相談されることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお困りの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。