交通事故の多くは、当事者双方に、交通事故が起きた何らかの過失(わき見運転、一時停止無視など)があります。

ただ、被害者に一切非がない、過失割合10対0となる交通事故もあります。

例えば、次のような交通事故です。

- 青信号で横断歩道にいる歩行者と車との事故

- 信号機のない横断歩道にいる歩行者と車との事故

- 歩道にいる歩行者と車・自転車との事故

- 停止中の車への追突事故

- センターオーバーしている車と対向車との事故 など

この場合、被害者自身に過失がないため、被害者が受けとれる賠償金(示談金)は、過失がある場合に比べて高額になるというメリットがあります。

ここで気を付けてほしいことは、過失割合が10対0となる場合には、被害者側の保険会社が示談交渉を代行してくれず、被害者本人が示談交渉をしなければならないということです。

なので、過失割合が10対0となる場合には、被害者本人が過失割合についての知識や注意点を知っておく必要があります。また、不安な場合には躊躇せず弁護士に相談するようにしましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 交通事故の過失割合の決まり方

- 交通事故の過失割合が10対0になるケース

- 交通事故の過失割合が9対1や8対2でも10対0になるケース

- 過失割合が10対0の場合に被害者が知っておくべき注意点

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故の過失割合とは?

「過失割合」や「過失割合」の決まり方について知っておきましょう。

(1)過失割合とは

「過失割合」とは、簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

すなわち、過失割合とは、交通事故が起きた際に、事故を起こされた側(被害者側)と事故を起こした側(加害者側)それぞれに、どのくらいの原因や責任(例えば、前方不注意、スピード違反など)があるのかを示す割合です。

例えば、過失割合は、次のように示されることになります。

【例1】加害者が100%悪い場合には、加害者:被害者=10:0

【例2】加害者が60%、被害者が40%悪い場合には、加害者:被害者=6:4

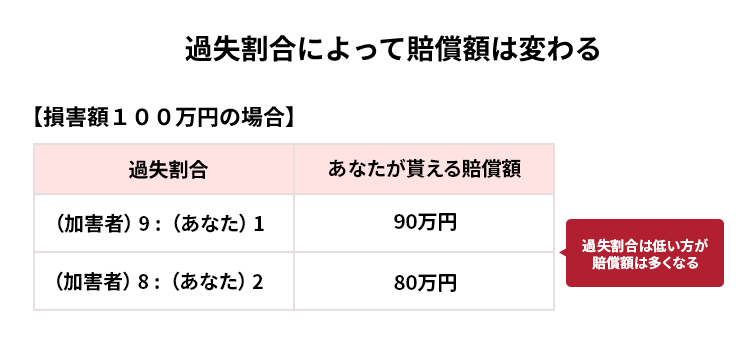

そして、過失割合は、被害者が最終的に受けとる賠償金(示談金)の金額に影響します。

例えば、交通事故が発生し、加害者と被害者との間に8:2の過失割合があるとします(交通事故が発生した責任については加害者80%の責任があるのに対し、被害者に20%の責任がある、という意味です)。

この場合、被害者に100万円の損害があるとしても、被害者の過失分20%が差し引かれて、加害者が支払うのは80万円となります。

つまり、被害者に過失がない場合(過失割合が10:0の場合)には、加害者は被害者に発生した損害100万円を支払うことになりますが、被害者に過失が発生した場合には、被害者の過失分を差し引いた金額を支払うことになります。

(2)過失割合の決まり方

「過失割合」は、これまでの裁判例の積み重ねを参考に、交通事故の態様(状況)ごとにだいたいの目安があります。

そして、過失割合を決める際には、これらの目安を参考に、加害者側と被害者側の話し合いで決められることが一般的です(話し合いで決まらない場合は裁判で決めることになります)。

加害者側に保険会社が付いている場合には、加害者側の保険会社から過失割合の提示を受けることになります。

ただ、加害者側の保険会社から提示される過失割合が必ず正しいというわけではありません。例えば、本当は10:0が適切な過失割合であったとしても、加害者側の主張(例:赤信号で進行してきたのに、黄色で進行したと主張している)に基づき、過失割合は8:2であると主張してくることがあるのです。

このような場合、本来であれば、被害者側は過失割合10:0として、賠償額全額を受けとるべきなのに、過失割合8:2で示談してしまうと、賠償額の80%分しか受け取れないおそれがあります。

被害者側も加害者側の保険会社から提示された過失割合が正しいのかどうかをチェックするために、過失割合の知識を身に着けておかなければなりません。

過失割合が10:0になるケース1|歩行者対車・バイク

まず、ここでは、歩行者と車(バイク)との事故で過失割合10:0となるケースについて紹介します(なお、ここで挙げるケースは、あくまでの原則の過失割合であって、実際には事故の状況に応じて過失割合が10:0から修正される可能性があります)。

(1)横断歩道上の歩行者と直進車の事故

歩行者が横断歩道を青信号で横断中、車(バイク)が赤信号で横断歩道に侵入してきた場合の過失割合は、車(バイク):歩行者=10:0となります。

この場合、歩行者の横断開始時点で信号が青であれば、歩行中に歩行者の信号が黄色信号や赤信号になったとしても、歩行者の過失は0のままです。

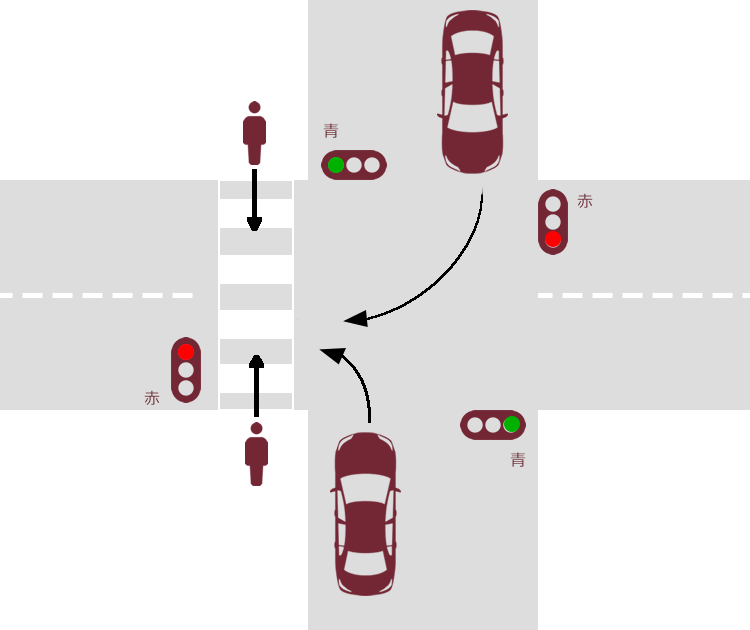

(2)横断歩道上の歩行者と右左折車との事故

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【12】

歩行者が横断歩道を青信号で横断中、車(バイク)も青信号で右左折し、横断歩道に進入してきた場合の過失割合は、車(バイク):歩行者=10:0となります。

この場合も、(1)の直進車の場合と同じく、歩行者の横断開始時点で信号が青であれば、歩行中に黄色信号や赤信号になったとしても、歩行者の過失は0のままです。

(3)信号機のない横断歩道上の事故

信号機のない横断歩道を歩行中、車(バイク)が横断歩道に侵入してきた場合の過失割合は、自動車(バイク):歩行者=10:0となります。

信号機がない横断歩道では、常に歩行者が優先されます。そのため、信号機がない横断歩道を歩行中の歩行者と車(バイク)の事故は、車両が直進もしくは右左折しているかにかかわわらず、歩行者の過失は0であると考えられています。

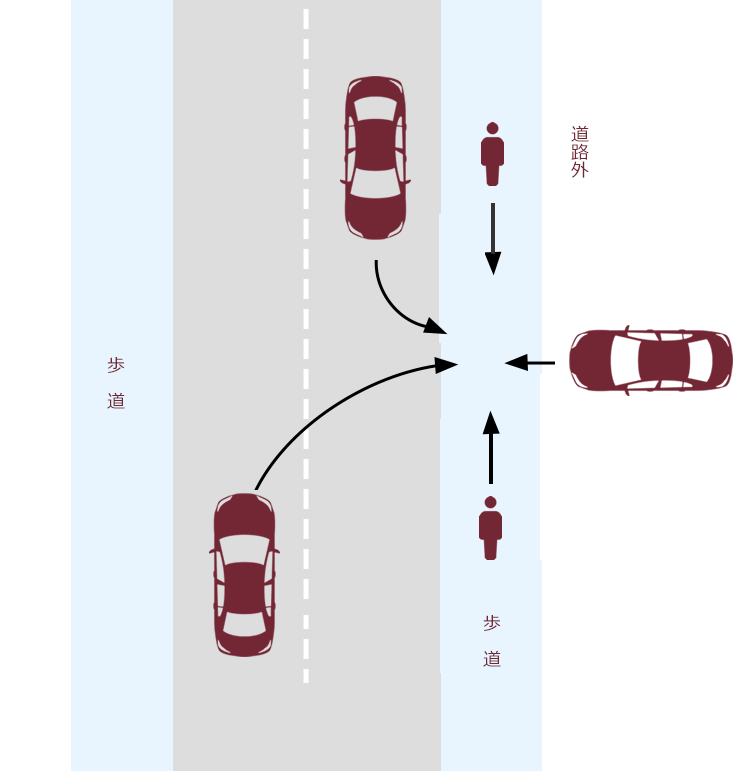

(4)歩道における事故

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【39】

歩行者が歩道を歩行中、車(バイク)が歩道に侵入してきた場合の過失割合は、車(バイク):歩行者=10:0となります。

歩道と車道の区別されている道では、歩行者は歩道、車(バイク)は車道を通るのが原則です。そのため、車(バイク)が歩道に運転ミスなどから突っ込んできた場合はもちろんのこと、車(バイク)が店舗などに出入りすることを目的に歩道に進入してきた場合も、歩行者の過失は0であるとされています。

(5)歩道のない道で、右側端を歩行している場合

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【43】

歩道と車道の区別のない道路の右側端を歩行していた歩行者と車(バイク)が衝突した場合の過失割合は、車(バイク):歩行者=10:0となります。

歩行者は、歩道と車道の区別のない道では、右側端を歩くことが原則です(道路交通法10条1項)。そのため、右側端を歩いている歩行者に車(バイク)が衝突した場合の歩行者の過失は0であるとされます。

なお、歩行者が歩道と車道の区別のない道路の左側の端を歩行していた場合には、少なからず歩行者に過失があるとされますので注意が必要です。

過失割合10:0になるケース2|歩行者対自転車

次に、歩行者対自転車の事故で過失割合10:0となるケースについて紹介します。

(1)横断歩道内の事故

横断歩道内で歩行者と自転車が衝突した場合の過失割合は、自転車:歩行者=10:0となります。

横断歩道を歩行中の事故は、歩行者が優先され、自転車に歩行者に注意する責任があると考えられています。そのため、横断歩道を歩行中の歩行者に自転車が衝突した場合には歩行者の過失は0となります。

なお、歩行者が自転車専用の横断帯を歩いていた場合には、原則歩行者にも少なからず過失ありとされるので、注意が必要です。

(2)歩道における事故

歩道内で歩行者と自転車が衝突した場合の過失割合は、自転車:歩行者=10:0となります。

歩道を通行する自転車には歩行者を注意する義務が課されています。そのため、歩道内にいる歩行者に自転車が衝突した場合には、原則歩行者の過失は0となります。

過失割合10:0になるケース3|車対車

次に、車対車の事故で過失割合10:0となるケースについて紹介します。

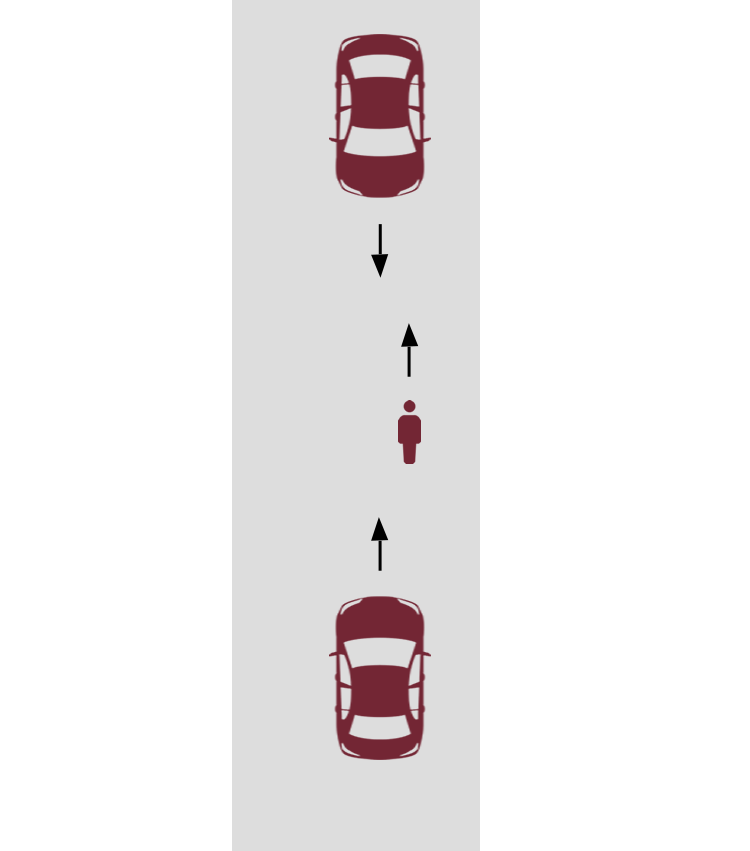

(1)追突事故

赤信号や一時停止、渋滞などを理由に停車中の前方車に後方車が追突してきた場合の過失割合は、後方車:前方車=10:0となります。

前方車が赤信号などを理由に停車しているにもかかわらず、後方車が前方車に追突した場合、後方車に前方不注意や車間距離不保持などの事故を起こした責任があると考えられており、前方車の過失は0であるとされます。

なお、前方車が危険を防止するためにやむを得ない理由がある場合以外に道路上で急ブレーキをかけて、後方車が追突した場合には、急ブレーキをかけた前方車にも交通事故が発生した責任があるとされ、過失割合は10:0とはなりません。

(2)青信号車と赤信号車との事故

信号機のある交差点で青信号車と赤信号車が接触した場合の過失割合は、赤信号車:青信号車=10:0となります。

青信号車は青信号であるから進行しているのであって、赤信号車に事故の責任があるとされ、青信号車の過失は0となります。

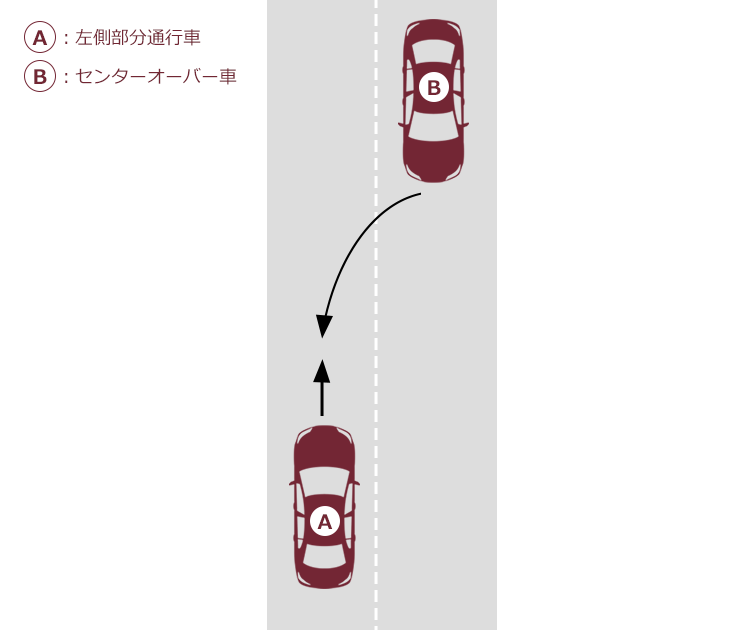

(3)対向車同士の事故(センターオーバー)

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【150】

車が車道を直進中、対向車がセンターラインを越えて進行してきた場合の過失割合は、センターラインを越えてきた対向車:直進車=10:0となります。

この場合、センターラインを越えてきた対向車に事故が発生した責任があるとされ、直進車の過失は0であるとされます。

なお、直進車が対向車のセンターオーバーを発見してから、進路変更するなどして避けることができたにもかかわらず、避けずに衝突した場合には直進車にも過失があるとされる可能性があります。

(4)駐停車している車に対する追突事故

故障その他やむを得ない理由で路肩に駐停車していた前方車に、後方車が追突してきた場合の過失割合は、後方車:前方車=10:0となります。

故障その他の理由によってやむを得ず路肩に駐停車する場合、駐停車する車には、非常点滅灯などを灯火したり、三角反射板を設置したりするなどして、車の存在を警告する措置をとらなければならないとされています。

駐停車する車がこのような措置をとっているにもかかわらず、後方車が衝突してきた場合には、駐停車する車には事故の発生に責任はなく、衝突してきた後方車に事故の発生の原因があるとされます。

なお、駐停車する車が非常点滅等などの灯火や三角反射板設置などの措置をとっていない場合には、駐停車する車にも過失があるとされる可能性があります。

基本の過失割合が9:1や8:2でも10:0に修正される可能性があるケース

過失割合は、交通事故の態様に応じて、基本的な過失割合が定められていますが、具体的な状況に応じて、この基本的な過失割合が修正されることがあります。

例えば、歩道と車道の区別のない道では歩行者は右側端を歩行することとされていますが、歩行者がフラフラしていて車と衝突した場合を考えてみましょう。

この場合、本来右側端を歩く歩行者には過失はありませんが、フラフラしていた場合には歩行者にも交通事故が発生した過失があると考えられます(過失割合が10:0から修正されます)。

このように、基本的な過失割合が9:1や8:2であっても、事故状況によっては10:0となる可能性もあります(そのような過失割合が修正される可能性のある事情を「修正要素」といいます)。

ここでは、過失割合が修正される可能性のある事情(修正要素)について説明します。

(1)歩行者対車・バイクの修正要素

歩行者対車の、過失割合の修正要素は次のようになります。

| 歩行者の過失を減らす要素 | 歩行者の過失を増やす要素 |

|---|---|

|

|

※「重大な過失」とは、著しい過失よりも重い過失のことをいます。例えば、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおよそ時速30キロ以上の速度違反、病気などによって正常な運転ができない恐れがある場合などのことをいいます。

(2)車対車の修正要素

車対車の、過失割合の修正要素は次のようになります。

| 車の過失を増やす要素 |

|---|

|

過失割合の修正要素についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

過失割合が10:0になる場合に知っておくべき2つの注意点

交通事故の過失割合が10:0になる場合に、交通事故被害者が知っておくべき注意点は、次の2つです。

- 加害者側の保険会社は、被害者側の過失を主張してくることが多い

- 過失割合が10:0となる場合には被害者自身が示談交渉しなければならない

順番に説明します。

(1)加害者側の保険会社は被害者側の過失を主張することがある

加害者側の保険会社は、被害者側の過失を主張することがあります。

そもそも加害者側の保険会社は、加害者が支払うべき賠償金(示談金)を支払う立場ですので、あなたに支払う金額を少しでも減らしたい立場です。そのため、あなたにも事故の発生について過失があったなどと、なんとかして賠償金(示談金)を減額する主張してくることがあるのです。

例えば、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

【例】- 信号が赤で加害者が交差点を進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している

- 加害者が飛び出してきたにもかかわらず、加害者が一時停止したと主張している など

このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、本当は過失割合10:0で賠償額全額を受けとるべきであったにもかかわらず、過失割合8:2であるとして賠償金額の80%分しか受け取れなくなるおそれがあります。

(2)過失割合が10:0となる場合には被害者自身が示談交渉しなければならない

そもそも被害者・加害者双方に過失がある場合には、加害者及び被害者の保険会社が交渉窓口になり、本人に事情を聴いて必要な資料を集め、過失割合や、賠償金(示談金)について話し合います。

しかし、被害者側に過失がない場合(10:0の場合)には、被害者側の保険会社は、示談交渉代行をすることができません。そのため、弁護士に依頼しない限り、被害者自身が交渉を対応しなければなりません。

もらい事故の示談交渉について詳しくはこちらをご覧ください。

ただ、被害者自身が保険会社と直接交渉するといっても、保険会社の担当者は、交通事故の示談交渉のプロです。プロを相手に、被害者が適切な額の賠償金額(示談金額)を計算し、反論し、交渉するというのは、簡単ではありません。

例えば、加害者側から納得がいかない過失割合が提示された場合には、加害者側の主張を覆すために、警察から事故状況についてまとめた供述調書や実況見分調書を見せてもらったり、また、目撃者を探したりすることも必要となるかもしれません。

弁護士に依頼すると、弁護士が被害者に代わって、専門的な知識に基づき、加害者側の保険会社に対しても反論し、交渉します。また、資料が必要となった場合には、被害者に代わって資料の収集や準備を行うこともあります。

被害者が加入する自動車保険などに弁護士費用特約がついている場合には、弁護士の費用負担を心配せずに弁護士に依頼することができますので、弁護士への依頼も検討してみましょう。

保険会社が主張する過失割合に納得がいかない方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

【まとめ】交渉次第で、交通事故の過失割合が10:0になることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 基本的な過失割合が10:0になる場合

| 歩行者対自動車・バイク事故 |

|

| 歩行者対自転車事故 |

|

| 自動車対自動車事故 |

|

- 過失割合が10:0になる場合に知っておくべき2つの注意点

- 加害者側の保険会社は、被害者側の過失を主張してくることが多い

- 過失割合が10対0となる場合には被害者自身が示談交渉しなければならない

加害者側の保険会社が提示された過失割合や賠償金(示談金)の金額は、必ず正しいとはいえません。

「保険会社は交通事故のプロだから、納得がいかなくても間違っていないのだろう」と思う前に、一度弁護士へご相談ください。

実際、過去にアディーレ法律事務所に相談された方からも「弁護士の先生から、保険会社に交渉していただくだけで、裁判にしなくてもかなり賠償金額がかわってきます。」との声もいただいています。

弁護士に相談することで、保険会社から提示された過失割合や賠償金(示談金)の金額が大きく変わるかもしれません。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年9月時点)

交通事故の被害にあって過失割合や賠償金(示談金)請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金(示談金)請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。