交通事故の示談交渉は、弁護士を立てずに自分で行うことも可能です。

ただし、示談交渉には一般的な流れや交渉のポイントがあります。

損をしない示談交渉を行うためには、示談交渉を行う前に、示談交渉の流れやそのポイントについて知っておくことをおすすめします。

そして、示談交渉を弁護士へ依頼した場合には、どのようなメリットやデメリットがあるのかについても知った上で、自分で示談交渉を行うのかどうかを判断するようにすると良いでしょう。

この記事を読んでわかること

- 交通事故の示談交渉の流れ

- 交通事故の示談交渉のポイント

- 示談交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリット

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故の「示談交渉」とは?

そもそも「示談交渉」とは、裁判所を介さずに当事者双方で話し合いに基づいて解決することをいいます。

交通事故で当事者にケガなどの損害が生じた場合、当事者同士が話し合い「示談金」という形で損害賠償金額を決めることが一般的です。

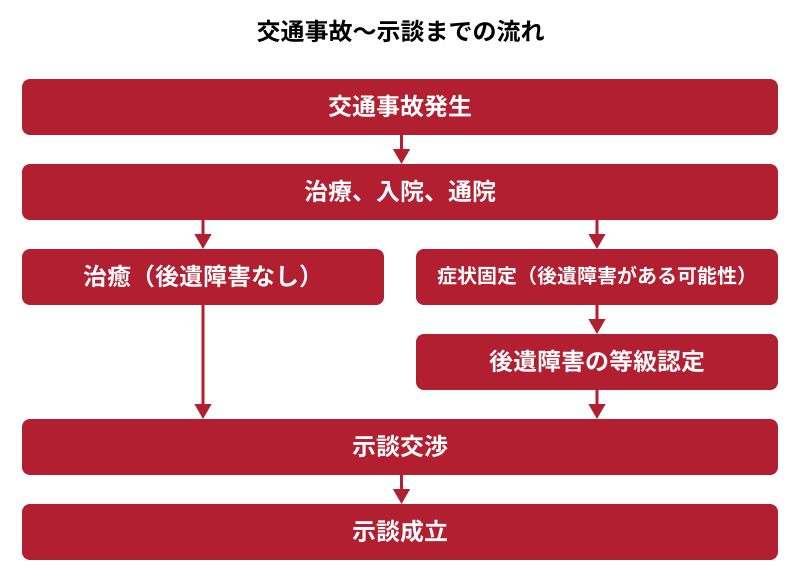

交通事故の「示談交渉」までの流れとは?

(1)症状固定や治癒まで入院・通院

ケガの自覚症状がない場合、または、軽傷の場合であっても、交通事故直後にすぐに病院で検査・治療を受けるようにしましょう。

治療や受診が交通事故発生から時期が経ってしまうと、ケガが本当にその事故によるものなのか、加害者側から反論され、交渉がスムーズにいかないことがあるからです。

なお、治療費は加害者の自賠責保険や任意保険で支払われることもありますが、いったん立て替える場合には、必ず領収書を受け取るようにして下さい。

「症状固定」とは、治療を継続してもその効果が見込まれず、症状の改善がない状態のことをいいます。

症状固定の時期や期間について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

<コラム>交通事故の治療には健康保険は使えない?

交通事故の治療には、健康保険が使えないと言われることがありますが、そのようなことはありません。ただし、診療報酬明細書などを開示してもらえないことがあるので、事前に病院と相談することをおすすめします。なお、交通事故で健康保険を使う場合には、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。

(2)(後遺症が残った場合)後遺障害等級の申請

症状固定時点において、完治せずに一定の症状が残ってしまった場合、この症状のことを「後遺症」といいます。後遺症が残った場合、後遺症についての慰謝料などを受け取るためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

「後遺障害等級」とは、後遺障害の内容に応じて、重篤なものから順に1~14級に割り振られたものをいいます。後遺障害等級によって、慰謝料などの金額が決められることになります。

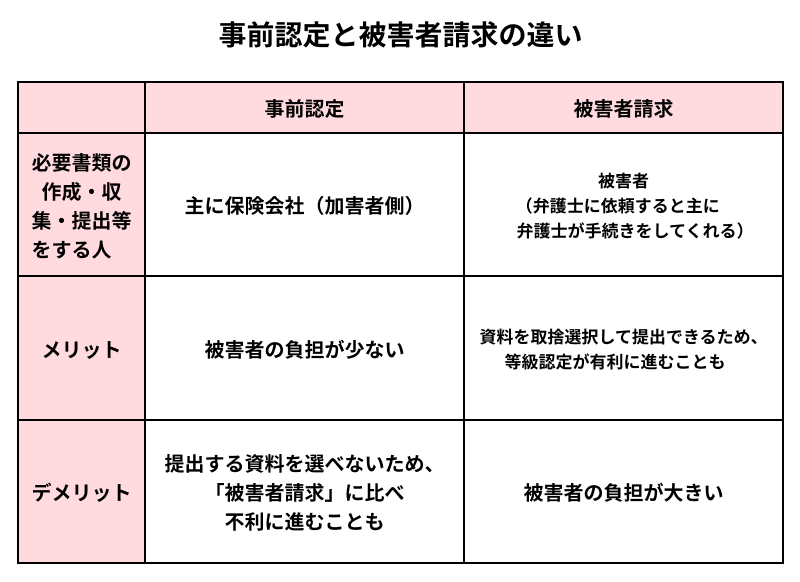

なお、後遺障害等級の申請には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があり、2つの方法の違いについてまとめると次のようになります(どちらの方法によるかは自分で選ぶことができます)。

後遺障害等級認定に不安がある場合には、提出する資料をきちんとチェックできる被害者請求によるべきでしょう。後遺障害等級が認定されるか否か、より上位の後遺障害等級に認定されるか否かは、後遺症に関する慰謝料などの賠償金を決める際に、大きな影響を与えるため、場合によっては受け取れる金額が大きく変わることになるからです。

(3)示談交渉

ケガの完治もしくは後遺障害等級認定の結果通知後(なお、死亡した場合は四十九日法要後)に加害者側の保険会社との間で示談交渉が始まります。

その際、加害者側の保険会社から賠償金の提示があると考えられます。

しかし、初回の提示金額が高額だと感じても、すぐには応じないことをおすすめします。

場合によっては、増額できる可能性があるからです。

それぞれの項目について適正な金額が確認する必要があります。

示談交渉で確認すべき項目は、主に次の項目です。

- 慰謝料や賠償金の金額

- 過失割合

それぞれ説明します。

(3-1)示談交渉で話し合うべき慰謝料・賠償金の項目

まずは、慰謝料の項目について説明します。

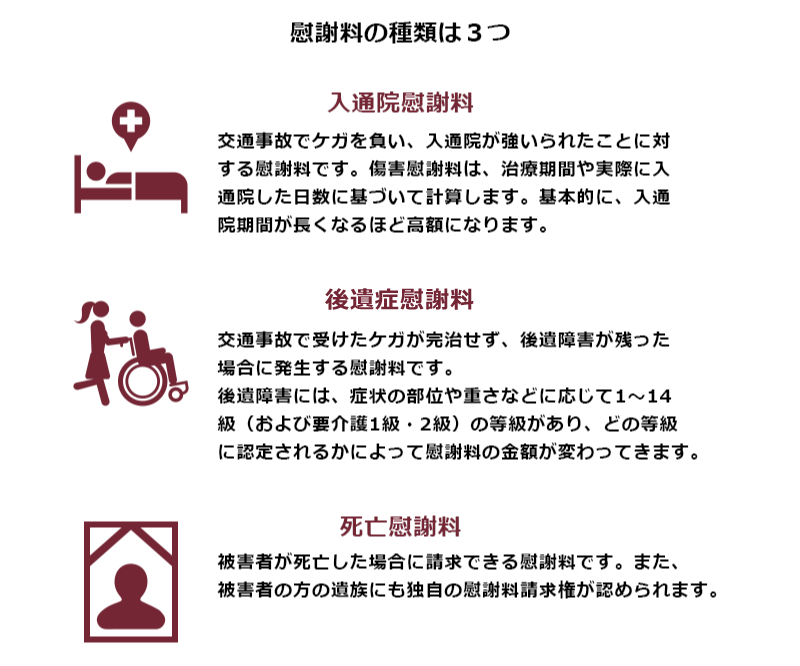

慰謝料の項目は、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料(死亡した場合)の3つです。

次に、慰謝料以外の賠償金の項目について説明します。

慰謝料以外の賠償金の項目は、主に、治療にかかった費用、休業損害、後遺症による逸失利益、車の修理費用、代車使用料、買替に必要な登録費用などです(交通事故により死亡した場合には、葬儀関係費用や死亡による逸失利益が受け取れる可能性があります)。

| 賠償金の項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費など | 病院へ支払った診察代だけでなく、入通院に付随して建て替えた金銭などです。治療関係費、入通院付添費、入院雑費、入通院管理費などがあり、金額は、必要かつ相当な実費または決められた基準に則って計算されます。 |

| 休業損害 | 事故によるケガで、治癒あるいは症状固定(治療してもこれ以上回復の見込みがないと医師が判断した日)までの間働くことができず収入が減少した場合の損害です。給与所得者や事業所得者だけでなく、主婦(主夫)にも認められます。 |

| 後遺症による逸失利益 | 後遺障害が残ったことにより仕事ができず、失われた収入のことをいいます。逸失利益についても休業損害と同じく、給与所得者や事業所得者だけでなく、主婦(主夫)にも認められます。 |

| 車両の修理費用など | 交通事故で車両が破損した場合、被害者は、原則として修理費相当額や買替差額などを損害として請求することができます。もっとも、修理全額が全て認められるわけではなく、修理が必要でまた修理費が相当と認められる場合に限られます。 |

| 代車使用料 | 車両の修理期間中または購入車両の納車までの期間中に車両を使用することができず、代車を使用したことによって必要となった費用です。代車を使用する必要性と代車費用の相当性が認められる限りで、代車使用料が損害として認められます。 |

| 買替に必要となった登録費用など | 車両が全損状態となり、買替が認められる場合に必要となった税金(自動車取得税、自動車重量税(未経過分かつ未還付のもの))や廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料などをいいます。 |

| 葬儀関係費用 | 葬儀(ご遺体の処置も含みます)や その後の法要(四十九日、百箇日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等のことをいいます。もっとも、実際に支出した金額ではなく原則150万円が上限となっています(※後述する「弁護士の基準」において)。 |

| 死亡による逸失利益 | 死亡したことにより失われた収入のことをいいます。後遺症による逸失利益同様に給与所得者や事業所得者だけでなく、主婦(主夫)にも認められます。学生についても賃金センサスといって平均賃金額をもとに逸失利益が認められます。 |

(3-2)過失割合

過失割合とは、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

例えば、加害者側が100%悪い場合には「100:0」、加害者側が60%、被害者側が40%悪い場合には「60:40」となります。

そして、被害者側にも過失がある場合、最終的に受け取れる賠償金が減額されることになります。

例えば、次のケースで考えてみましょう。

- 過失相殺前の損害賠償額が100万円

- 過失割合(加害者:被害者)が70:30

この場合、被害者の過失30%分が損害賠償額から減額されますので、加害者が支払うのは70万円ということになります。

過失割合や過失割合の判断基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(4)示談成立・賠償金の支払い

提示された金額に合意したら示談書を作成し、その後賠償金を受け取ることができます。

もっとも、いったん示談が成立してしまうと、原則として示談のやり直しをすることはできません。示談内容に納得がいかない、不当に金額が低く感じるという場合には、その示談内容で合意しないようにしましょう。

自分で「示談交渉」を行う4つのポイント

次に、「示談交渉」を行う場合には特に気を付けるべき4つのポイントがあります。

自分で「示談交渉」を行う前に気を付けるべきポイントは、次の4つです。

- 保険会社の言い分や提示金額を鵜呑みにしない

- 証拠を集める

- 適切な反論をする

- 感情的にならない

それぞれ説明します。

(1)保険会社の言い分や提示金額を鵜呑みにしない

加害者側の保険会社の提示を鵜呑みにしないようにしましょう。

加害者側の保険会社は保険金を支払う側の立場であるため、通常は支払う保険金を少しでも少なくしたいと考えるでしょう。

例えば、まだ治療が終了していないにもかかわらず、加害者側の保険会社の担当者から「そろそろ症状固定となりますから、治療費を打ち切りますね」などと言われることがあります(症状固定となってしまうと、その日以降の治療費や交通費などを加害者側に請求できなくなってしまいます)。

しかし、「症状固定」はあくまでも、医師が判断するものであって、保険会社が判断するものではありません。この場合、保険会社からの言葉を鵜呑みにしてしまうと本来請求できたはずの治療費や交通費が請求できなくなってしまう可能性があります。

保険会社の言い分や提示金額については、鵜呑みをせずに、その都度精査をする必要があります。

(2)証拠を集める

事故の状況を明らかにする証拠や、後遺障害等級認定に有利になる証拠を集めましょう。

事故の状況を明らかにする証拠、後遺障害認定に有利になる証拠についてそれぞれ分けて説明します。

(2-1)事故の状況を明らかにする証拠を集める

過失割合(交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか)は、事故の状況によって決められます。

そこで、有利となる過失割合の修正要素(運転者がわき見運転していた等の事実)を探しましょう。保険会社との交渉材料になります。

効果的な証拠として、例えば次のようなものがあります。

- 交通事故の目撃者

- ドライブレコーダー

- 物損資料

- 防犯カメラ

- 実況見分調書(人身事故の際に警察官が捜査資料として作成するもの)など

ドライブレコーダーが過失割合の決める際にどう役に立つのかについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

警察が作成する調書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2-2)後遺障害等級認定に必要な資料を集める

被害者請求によって後遺障害等級認定を行う場合には、後遺障害等級認定に必要な資料も集める必要があります。

例えば、次のような資料が必要となります。

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 医師の診断書

- レントゲン写真やMRIの検査結果 など

被害者請求に必要な書類、申請の手順について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)適切な反論をする

加害者側の保険会社と交渉する場合、相手は交通事故の示談交渉を仕事にしていますので、適切な反論をしなければなりません。

例えば、事故の状況に加害者側の保険会社と食い違いがある場合、ドライブレコーダーでの録画映像などの証拠がないと、なかなかとりあってもらえない可能性があります。

そのため、加害者側の保険会社の提案や提示には、適切な反論、証拠に基づく反論をする必要があります。

(4)感情的にならない

示談交渉はあくまで話し合いの場ですので、感情的にならないようにすることも意識する必要があります。

加害者側の保険会社はあくまで加害者の代わりに交渉しますので、あなたにとって納得のいかないような主張・提案がある場合もあり、感情的になってしまうかもしれせん。

しかし、感情的な態度は、相手から示談交渉の打ち切りを打診され、裁判になってしまう可能性もあります(納得がいかない場合には裁判で解決することもありますが、裁判になってしまうと、さらに肉体的・精神的負担が増えることになりかねません)。

弁護士への依頼によって受けられる3つのメリット

示談交渉は自分だけで行うこともできますが、自分だけでは負担も大きく、難しい場面も当然あります。

そこで、弁護士への依頼も選択肢の一つとして考えてみましょう。

弁護士への依頼によって受けられるメリットは次の3つです。

1.弁護士費用特約が利用できる可能性がある

2.賠償金を増額できる可能性がある

3.示談交渉を任せることができる

それぞれ説明します。

(1)弁護士費用特約が利用できる可能性がある

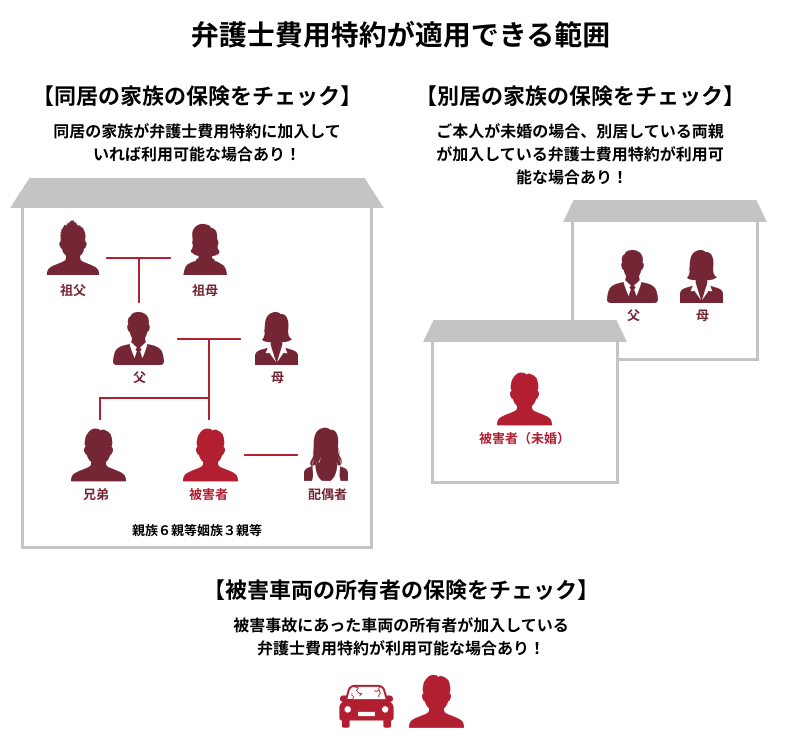

「弁護士費用特約」とは、一定限度額まで弁護士費用を保険会社が肩代わりする制度です。弁護士費用特約を使っても、基本的に保険の等級は上がりません。

また、「弁護士費用特約」は、自動車保険に附帯していることが多いですが、火災保険や傷害保険、生命保険などに附帯している弁護士費用特約が交通事故に利用できる場合もありますので、加入している保険の契約内容を確認することをおすすめします。

なお、自分が被保険者となっている保険には弁護士費用特約が付帯していない場合でも、家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースがあります。

保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。

- 被保険者本人

- 被保険者の配偶者(同居別居問わず)

- 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)

- 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子

- 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)

- 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

(2)賠償金を増額できる可能性がある

弁護士が代わりに交渉することで、加害者側の保険会社が提示してきた賠償金の金額から増額できる可能性があります。

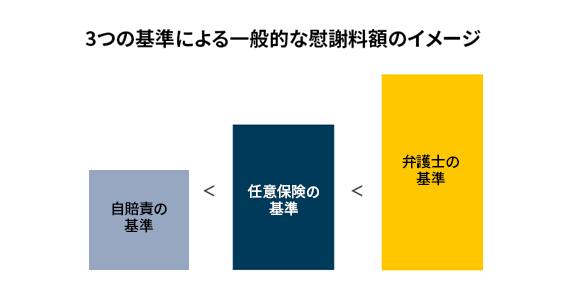

実は、交通事故による損害賠償、中でも慰謝料(=精神的損害に対する賠償)や休業損害の金額を算出する際の基準は3つあります。

| 算定基準 | 基準の内容 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。 |

| 弁護士の基準(裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |

上でご紹介した3つの基準で慰謝料額を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。

加害者側の保険会社は、賠償金の支払い額を抑えるため、弁護士の基準よりも金額が低い任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることがあります。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額となる、弁護士基準で賠償金を計算します。

そのため、弁護士へ依頼することで賠償金を増額できる可能性があるのです。

(3)示談交渉を任せることができる

弁護士に示談交渉を依頼することで、基本的には被害者が保険会社に応対する必要がなくなります。

また、必要となる証拠や資料の収集についてのサポートも受けられますので、精神的にも肉体的にも負担を減らすことができるでしょう。

弁護士に依頼するデメリットとは?

弁護士に依頼することで一番大きなデメリットは、弁護士費用がかかることでしょう。

もっとも、着手金を無料とし、成功報酬のみを請求する事務所もありますし、弁護士費用特約が利用できる場合には、基本的にあなたが弁護士費用を負担することはありません。

※ただし、弁護士費用特約を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。

弁護士費用がかかる

ここで、弁護士費用としてどういったお金が必要になるのか、また相場についても紹介します。

弁護士費用には、主に次の5つの項目があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法律相談料 | 法律相談にかかる費用となります。 30分5500円(税込み)が相場です。相談料無料とする法律事務所も多くあります。 |

| 着手金 | 成功・不成功のある事件について、結果に関わらず受任時に受領するお金です。20万円前後から30万円前後の事務所が多いようですが、着手金無料とする事務所もあります。 |

| 報酬金 | 弁護士活動が終わった場合に、成功の度合いに応じて事件終了時に受領するお金です。不成功の場合には支払う必要はありません。交通事故の場合は、弁護士が介入したことによって獲得・増額した賠償金の○○%と設定されることが一般的です。獲得できた賠償額等によって報酬額は異なります。 |

| 日当など | 弁護士が裁判所の期日に出頭するなど、事務所を離れて対応する場合に支払うお金になります。移動にかかる時間や距離に応じて金額が変わります。また、裁判所に出廷せず、事務所で電話やオンライン会議で裁判所の期日に対応することがあり、別途その費用について取り決めのある事務所もります。出張や期日対応がなければ支払う必要はありません。 |

| 実費 | 収入印紙代・郵便切手代・通信代・文書発行費・その他手数料など、事務的な費用になります。 どの程度の費用がかかるのかは、弁護士活動の内容によります。 |

これまで説明した通り、弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士費用は保険会社に負担してもらうことができます(上限額あり)。

一方、弁護士費用特約が利用できない場合であっても、成功報酬制をとっている事務所があります。

つまり、相談料無料、着手金を原則無料としており、獲得できた賠償金から弁護士費用の支払いを受ける費用体系のことです(事務所によっては日当や実費が必要になる場合もあります)。

この場合、手持ちのお金から弁護士費用のための出費が生じることなく、弁護士に依頼することができます。

交通事故における弁護士費用の内訳や費用倒れを防ぐポイントについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】交通事故の示談交渉は自分でもできるが、弁護士に依頼すれば、賠償金の増額などのメリットが期待できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 示談交渉は、ケガが治癒もしくは(後遺障害が残った場合)後遺障害等級が認定されてから行う。

- 交通事故の被害者が受け取れる可能性がある慰謝料は、後遺症慰謝料、入通院慰謝料、死亡慰謝料の3つ。

- 示談交渉で話し合うべき慰謝料以外の賠償金の項目は、主に、治療にかかった費用、休業損害、後遺症による逸失利益、車の修理費用、代車使用料、買替に必要な登録費用

- 自分で「示談交渉」を行う前に気を付けるべきポイント

- 保険会社の言い分や提示金額を鵜呑みにしない

- 証拠を集める

- 適切な反論をする

- 感情的にならない

- 弁護士に依頼することによって受けられる可能性がある3つのメリット

- 弁護士費用特約が利用できる可能性がある

- 賠償金を増額できる可能性がある

- 示談交渉を任せることができる

交通事故の賠償金について、保険会社と示談交渉を行う際には、金額の相場や交渉のポイントを知っているかどうかで最終的に受け取れる金額が大きく変わることがあります。

そして、保険会社と対等に渡り合い、賠償金の増額可能性をなるべく高めるためには、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。