追突事故の被害者としては、加害者は許せないものです。加害者を刑罰に処してもらいたいと考えるのも当然のことでしょう。

ただ、残念なことに、ケースによっては「不起訴」となり刑罰が科せられないまま終わってしまうことが多いのが実情です。

交通事故の加害者がどういった場合に起訴・不起訴となりやすいのかを知っておきましょう。

仮に、不起訴と判断された場合に、納得ができない被害者がとることができる対処法についても解説します。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 交通事故の加害者の起訴・不起訴になるケース

- 不起訴に納得できない場合の対処法

交通事故の加害者が負う3つの責任とは

交通事故を起こした加害者が負う法律上の責任には、次の3つの責任があります。

- 民事上の責任(被害者に対する金銭的な賠償責任)

- 行政上の責任(免許の停止・取消しなど)

- 刑事上の責任(犯罪を犯したことに対する刑罰)

なお、刑事上の責任は、検察官から起訴され、有罪が確定したときにのみ負うことになります。

加害者は必ず起訴されるわけではない!?

交通事故には、大きく分けて次の2つの事故がありますが、起訴されるのは主に人身事故の場合です(物損事故で起訴されることはまれです)。

- 物損事故(車両や物の破損にとどまる事故)

- 人身事故(ケガ人や死亡者が出た事故)

もっとも、人身事故だからといって必ず起訴されるわけではありません。

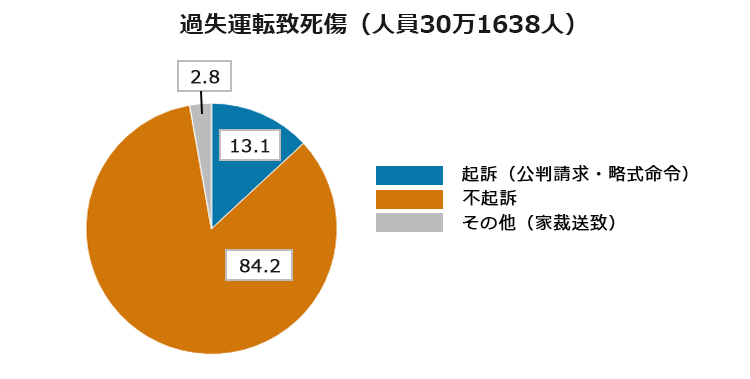

例えば、2020年における過失運転致死傷罪(※)の起訴・不起訴の割合を見てみると次のようになります。

※「過失運転致死傷罪」とは、不注意な車の運転により他人をケガ・死亡させる犯罪をいいます。

これを見ると、多くの過失運転致死傷罪が不起訴となっていることがわかります(なお、危険運転致死傷罪(※コラム参照)については72.7%が起訴されています)。

参考:令和3年版犯罪白書第4編各種犯罪の動向と各種犯罪者の境遇|法務省

<コラム>過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違いとは?

これまでは、車運転中の事故については、基本的に「過失運転致死傷罪」で処罰してきました。しかし、危険な運転による事故が多発し、厳罰化を求める声もあったことから、危険な運転による事故については、別に「危険運転致死傷罪」が設けられました。

危険運転致死傷罪とは、例えば、次のような場合に適用されます。

- アルコールや薬物の影響で正常な運転が難しい

- 運転手がコントロールできないぐらいの高速度で走行する

- あおり運転をする(妨害目的での強引な割り込みや他の車に著しく接近するなど)

- 殊更に赤信号を無視して、危険な速度で走行する

- 歩行者天国などの通行禁止の道路を危険な速度で走行する

過失運転致死傷罪の法定刑が、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」とされているのに対し、危険運転致死傷罪の法定刑は、「15年以下の懲役(死亡させた場合には1年以上の有期懲役)」となっており、危険運転致死傷罪の方が刑罰が重く定められています。

※2022年6月の刑法改正により懲役刑と禁錮刑が廃止され拘禁刑に一本化されました。2025年頃までに施行される予定です。

交通事故の起訴・不起訴の決め方とは?

交通事故の起訴・不起訴は検察官が決めます。

検察官が、刑事裁判を通じて刑罰を与えるべきと判断した場合には「起訴」、一方、刑事裁判を通じて刑罰を与えるべきではないと判断した場合には「不起訴」になります。

起訴・不起訴にするかどうかは、決まった基準やルールがあるわけではありません。犯罪の内容、罪の重さ、加害者の反省の態度、前科・前歴の有無などのそれぞれの個別事情を検察官が総合考慮して判断します。

(1)起訴となりやすいケース

一般的に起訴となりやすいケースとしては、主に次の場合が挙げられます。

- 危険運転致死傷罪など重い犯罪である場合

- 加害者に過去交通事故(人身事故)を起こした前科・前歴がある場合

- 交通事故により人を死亡された場合

- 交通事故により重篤な後遺症を残すようなケガを負わせた場合

このケースに当たる場合であっても、加害者が被害者とすでに示談し、被害者が加害者の処罰を望まない場合などには不起訴と判断されるケースもあります。

(2)不起訴となりやすいケース

一般的に不起訴となりやすいケースとしては、主に次の場合が挙げられます。

- 交通事故により人に負わせたケガが軽傷である場合

- 加害者に過去交通事故(人身事故)を起こした前科・前歴がない場合

- 加害者が反省し、被害者との間で示談が成立している場合

検察官が不起訴とする3つの理由とは?

検察官が不起訴とする理由には、一般に次の3つがあります。

- 犯罪の嫌疑がないこと

- 犯罪の嫌疑を立証する証拠が不十分であること

- 起訴猶予

上の2つ「犯罪の嫌疑がないこと」「犯罪の嫌疑を立証する証拠が不十分であること」とは、簡単にいうと、犯人(加害者)ではない可能性があるということです。

犯人が逮捕されたとしても、捜査をすすめると真犯人(加害者)ではない可能性があると判断された場合には、検察官は起訴せずに「不起訴」とします。

一方、交通事故の加害者は、ひき逃げ犯を除き、原則真犯人(加害者)であることは間違いありません。

そのため、交通事故の加害者が不起訴となる理由は多くが「起訴猶予」を理由としたものであると考えられます。

「起訴猶予」とは

「起訴猶予」とは、起訴すれば有罪になる可能性があるにもかかわらず、犯罪が軽微であることや被害者と示談が成立していることなどを考慮して、あえて起訴の判断を見送るものです。

犯罪が軽微な場合や前科・前歴がない場合、被害者とすでに示談が成立している場合などには、刑事裁判を通じて刑事罰を与える必要まではないと判断されることが多いのです。

起訴・不起訴は慰謝料請求にも影響ある?

交通事故の加害者に対する起訴・不起訴は、加害者に対する慰謝料請求には影響はありません。

起訴となっても慰謝料が増額されるわけではありません。一方、不起訴となったからといって慰謝料が請求できないというわけでもありません。

なぜなら、刑事での起訴・不起訴の判断と民事での慰謝料請求は、全くの別物であると考えられているからです。

起訴・不起訴の結果について被害者が知る方法とは?

被害者が、起訴・不起訴に関する処分内容を知るには、次の2つの方法があります。

- 刑事告訴をした者(※)に対する告知・通知

- 犯罪被害者等基本法に基づく通知

※「刑事告訴」とは、犯罪の被害者が警察官や検察官などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めること

それぞれ説明します。

(1)刑事告訴をした者に対する告知・通知

犯罪の被害者から刑事告訴があった事件では、検察官が起訴・不起訴処分を行った時に、速やかにその旨を被害者(刑事告訴をした者)に通知することとされています(刑事訴訟法260条)。

そのため、刑事告訴があった事件では、被害者(刑事告訴をした者)に対して、加害者を起訴・不起訴にしたかどうかを記載した処分通知書が郵送されることになります。

また、刑事告訴があった事件で検察官が不起訴処分とした場合は、刑事告訴した者(被害者)から請求があれば、速やかに不起訴とした理由を告げなければならないとされています(刑事訴訟法261条)。

<コラム>交通事故についての刑事記録を慰謝料請求に使いたい!

被害者が加害者に対して慰謝料を含む賠償金請求をする時に、交通事故についての刑事記録を使いたいことがあります。

加害者が起訴されれば、原則として、被害者やその家族に、裁判中に、交通事故の刑事記録を閲覧することができます。

これに対し、加害者が不起訴となった場合は、被害者やその家族であっても交通事故の刑事記録は閲覧できないのが原則です。

ただし、慰謝料を含む賠償金請求に必要な場合、被害者やその家族、弁護士などが検察庁に申請すれば、事故現場の実況見分調書や写真撮影報告書など、捜査記録の一部を閲覧・コピーさせてもらえることもあります。

(2)犯罪被害者等基本法に基づく通知

「犯罪被害者等基本法に基づく通知」とは、犯罪の被害者やその家族、弁護士などが希望する場合に、起訴・不起訴の処分結果や、裁判の進行状況、加害者の刑務所からの出所情報などが通知される制度です。

この制度では、被害者が刑事告訴していなくても請求できます。ただし、事件の性質などから、希望する情報の一部または全部が通知されないこともあります。

通知を希望する場合は、事件を処理している検察庁に請求します。

不起訴に納得ができない場合の2つの対処法

交通事故の加害者が不起訴となっても、被害者として納得できないと感じることも当然あります。

加害者の不起訴に納得できないときには、被害者は次の2つの方法をとることができます。

- 検察審査会に審査を申し出る

- 高等検察庁に不服を申立てる

それぞれ説明します。

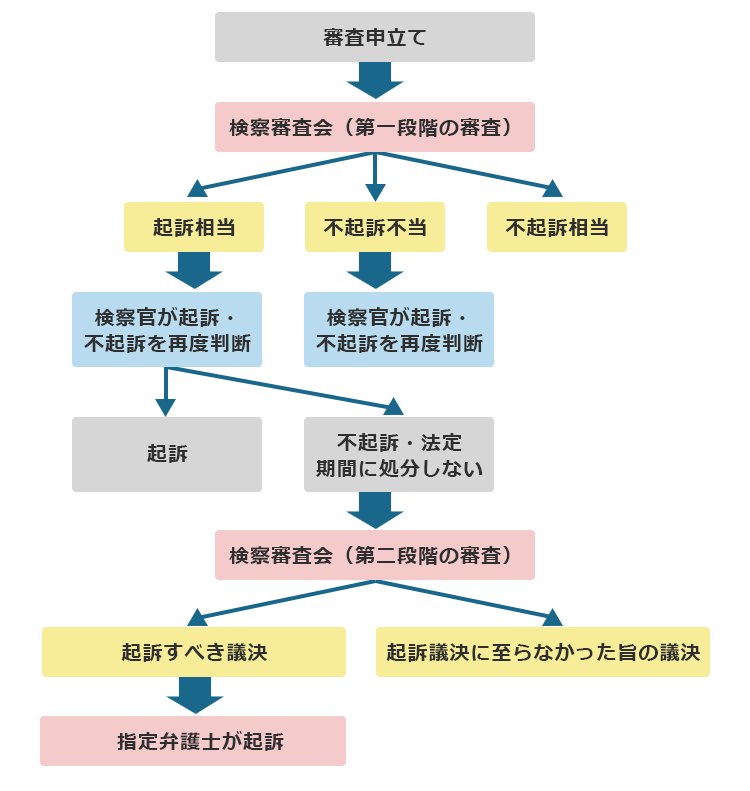

(1)検察審査会に審査を申立てる

不起訴処分に納得できないときに、検察審査会への審査請求を行い、検察官が被疑者を不起訴としたことが妥当かどうかについて、審査を求めることができます(申立て費用はかかりません)。

検察審査会は、全国の地方裁判所所在地と主な支部の所在地に設けられており、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人のメンバーで構成されています。

検察審査会では、審査請求があった事件について、検察官ではなく国民が検察官の起訴・不起訴の判断が正しかったのかを審査します。

基本的に審査員11人の多数決で決められ、1.不起訴相当、2.不起訴不当、3.起訴相当の議決がなされます。

検察が3.起訴相当の議決の結果を受けたにも関わらず、再度不起訴処分となった場合(又は決められた期間内に処分の通知がなかった場合)には、再度の審査(第二段階の審査)がなされます。

第二段階の審査の結果、8人以上の検察審査員が「起訴すべき」という起訴議決をした場合には、指定弁護士が検察官に代わって当該被疑者を起訴することになります(強制起訴)。

【検察審査会の審査の流れ】

参考:検察審査会での審査の流れ|裁判所 – Courts in Japan

検察審査会の審査会議は非公開ですので、会議の場で被害者が直接意見を述べることなどはできません。そのため、事前に、不起訴処分を不当とする理由や、起訴が相当であることの理由を裏付ける根拠などを準備して提出することが重要となります。

(2)高等検察庁に不服を申立てる

検察審査会への審査申立てとは別に、高等検察庁検事長宛てに不服を申立てることも可能です。

検事長は、高等検察庁の長として、地方検察庁の職員を指揮監督するものとされていますので(検察庁法8条)、指揮監督権に基づいて不起訴を撤回し、捜査を再開してほしい旨、不服を申立てることができます。

【まとめ】ケガが軽微な追突事故などでは、不起訴となってしまうことも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 起訴・不起訴にするかどうかは、決まった基準やルールがあるわけではありません。犯罪の内容、罪の重さ、加害者の反省の態度、前科・前歴の有無などのそれぞれの個別事情を検察官が総合考慮して判断します。

- 起訴・不起訴となりやすいケース

- 危険運転致死傷罪など重い犯罪である場合

- 加害者に過去交通事故(人身事故)を起こした前科・前歴がある場合

- 交通事故により人を死亡させた場合

- 交通事故により重篤な後遺症を残すようなケガを負わせた場合

- 交通事故により人に負わせたケガが軽傷である場合

- 加害者に過去交通事故(人身事故)を起こした前科・前歴がない場合

- 加害者が反省し、被害者との間で示談が成立している場合

- 起訴となっても慰謝料が増額されるわけではありません。また、不起訴となったからといって慰謝料が請求できないというわけでもありません。

- 不起訴に納得ができない場合の2つの対処法

- 検察審査会に審査を申し出る

- 高等検察庁に不服を申立てる

交通事故の被害にあい、加害者の起訴・不起訴について疑問や不安があるときは、刑事事件の取り扱いのある弁護士にご相談されることをおすすめします。