「交通事故に遭い全治1週間と診断されたけど、この程度のケガで慰謝料はもらえるのだろうか」と不安に思っていませんか?

あるいは、保険会社から提示された金額が妥当なのか疑問に感じているかもしれません。

たとえ軽傷であっても、慰謝料は請求できる可能性があります。しかし、適切に計算して請求しないと、損してしまう可能性があります。

本記事では、全治1週間の慰謝料相場や計算方法、そして慰謝料を増額するためのポイントを解説します。適切な慰謝料を受け取り、損をしないために、ぜひ最後までお読みください。

ここを押さえればOK!

慰謝料の算定基準は、自賠責、任意保険、弁護士の3種類があり、基本的に最も高額となる弁護士の基準で計算するようにします。全治1週間(実際の通院数は5日)だった場合の慰謝料の相場は、自賠責基準だと3万円程度ですが、弁護士基準だと約4万4千円となります。保険会社は通常、自賠責か任意保険の基準で慰謝料額を提示するため、被害者にとっては提示額が低いと感じることがあります。

慰謝料を増額する最も効果的な方法は、弁護士に交渉を依頼し、弁護士基準で計算して請求してもらうことです。また、慰謝料以外にも休業損害や通院交通費など、請求できる項目を漏れなく主張し、適切な過失割合で交渉することも重要です。

不当な金額で示談しないためにも、交渉に不安がある場合には、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故で「全治1週間」でも慰謝料はもらえる?

「全治1週間」という診断名から「軽いケガだから慰謝料はもらえないのでは?」と考える方もいますが、そんなことはありません。

「全治1週間」と診断されても、交通事故によるケガであれば慰謝料は受け取れる可能性があります。

慰謝料は入院や通院にかかった精神的な苦痛を補償するものだからです。重症であれば高額になる傾向がありますが、軽傷だからといってもらえないわけではありません。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種類ありますが、全治1週間の診断で実際に完治した場合には、請求できるのは入通院慰謝料のみです。

入通院慰謝料は、通院した日数や期間を考慮して算出されます。

慰謝料を適切に請求するためには、医師の指示に基づいてきちんと通院しましょう。診断書には「全治1週間」と書かれていても、実際には1週間以上通院が必要になるケースも少なくありません。

慰謝料は通院期間等に応じて増減するため、医師の指示に従い、痛みや違和感がなくなり完治するまでしっかりと通院することが大切です。

全治1週間で慰謝料がもらえる条件とは

交通事故の慰謝料を受け取るには、いくつか満たすべき条件があります。ここでは、特に大切な2つの条件について説明します。

(1)警察に「人身事故」として届け出ている

軽傷だと、加害者側の希望により物損事故として処理することに同意してしまう被害者もいるようですが、そうすると加害者側の保険会社が慰謝料の支払いに同意しないことがあります。

物損事故では、人への損害はないものとして、原則として慰謝料は発生しないからです。

ケガをした場合には、加害者から何か言われたとしても、正直に警察にケガをしたことを伝え、人身事故として処理してもらうようにしましょう。

ケガをしたら人身事故として処理してもらうべき理由や、物損事故を人身事故に切り替える方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)事故直後に、医師の診断を受け通院していること

ケガをしたら、すぐに、外科や整形外科などの病院の医師の診断を受けるようにします。

接骨院や整骨院に通院したい場合でも、必ず先に整形外科などの医療機関を受診し、接骨院や整骨院へ通う旨の指示をもらいましょう。

交通事故直後に病院を受診し、診断書を発行してもらっていることが、ケガと交通事故の因果関係を証明する重要な証拠となります。

特に、事故の状況や車の破損状況などから、加害者側の保険会社が軽微な事故だと判断すると、事故とケガの因果関係を否定してくるリスクがあることには注意が必要です。

全治1週間の示談交渉の注意点

示談交渉で注意すべき点を2つ説明します。

(1)示談前に適正額かどうか確認する

全治1週間だと、保険会社から示談金額の提案があるのも比較的早いはずです。

しかし、提案された示談金額が必ずしも適正な額とは限りません。

慰謝料を計算する基準は3種類あります。

保険会社は、そのうちの自賠責の基準や自社の基準(任意保険の基準)で慰謝料を提示してくることが多いため、被害者が本来受け取れる額よりも低くなることがあるのです。

保険会社の提示額に安易に合意せず、ご自身のケガや通院状況をしっかりと伝えて交渉し、納得できない点があれば弁護士に相談することが大切です。

(2)弁護士へ依頼するときは弁護士費用特約が利用できるか確認する

弁護士の基準で交渉することにより、保険会社からの提案額が上がる可能性はありますが、弁護士費用が掛かりますので、費用対効果を事前に検討する必要があります。

弁護士費用特約を利用できれば、弁護士費用は基本的に保険会社が負担しますので「弁護士に依頼してかえって損した」という事態は避けられるでしょう。

しかし、弁護士費用特約を利用できない場合、別途弁護士に依頼して交渉により示談金を数万円程度増額できたとしても、それ以上に弁護士費用がかかる可能性が高いです。

したがって、弁護士費用特約を利用できない場合、弁護士に依頼するかどうかは慎重に検討すべきと言えるでしょう。

全治1週間の入通院慰謝料相場と計算方法

「全治1週間」と診断された場合の入通院慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか。

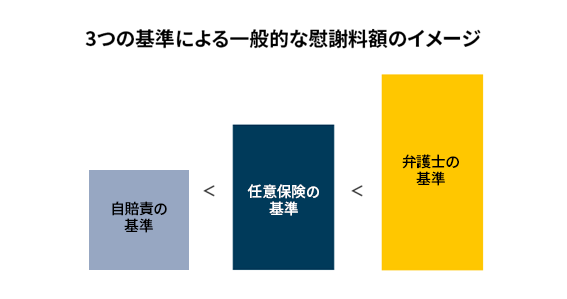

慰謝料の計算に使われる基準は、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3種類あり、基準によって相場が異なります。

(1)慰謝料を計算する3つの基準

自賠責保険の基準は、すべての車が加入する自賠責保険により定められている、必要最低限の救済を目的とする基準です。ただし、自賠責保険は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。

任意保険の基準は、各保険会社が独自に定めている基準で、自賠責基準と同程度かそれよりは高いものの、弁護士基準よりは低いのが一般的です。

そして、弁護士の基準は、裁判になった場合に認められる慰謝料の額を基準としており、基本的に3つの基準の中で最も高額になります。

(2)慰謝料の相場はいくら?

全治1週間(実際の通院数は5日)だった場合の入通院慰謝料の相場は、次のとおりです。

任意保険の基準は会社によって異なるので、自賠責保険の基準と弁護士の基準で計算します。

【自賠責保険の基準】

入通院慰謝料は、1日4300円(2020年4月1日以降の交通事故の場合)と決まっています。

計算式は、4300円×通院日数(※)なので、4300円×7日=3万100円 となります。

※実際に通院した日数×2と、総治療期間の少ない方

【弁護士の基準】

弁護士の基準による入通院慰謝料は、「赤い本」という書籍の「別表Ⅰ」「別表Ⅱ」で最もよく計算されています。軽傷の場合は、「別表Ⅱ」を基準にします。

この別表Ⅱを参考に、1週間通院した場合の入通院慰謝料を計算すると、19万円÷30日×7日=約4万4000円 となります。

示談交渉で提示された金額を増額する3つの方法

示談交渉で提示された金額が相場よりも低い場合、次のような点に注意することで、交渉により増額できる可能性があります。

(1)弁護士基準の適用

慰謝料を増額する最も効果的な方法は、弁護士に示談交渉を依頼し、弁護士の基準を適用して交渉してもらうことです。

弁護士は法律の専門家として、被害者の状況を正確に把握し、適正な慰謝料を算出して基本的には弁護士の基準で保険会社と交渉します。

(2)請求できる賠償項目はもれなく請求する

慰謝料の他にも、交通事故で生じた損害は賠償の対象になります。

例えば、通院交通費、治療費、休業損害、入通院雑費などです。

ご自身で交渉する場合、請求できる項目を見落としてしまうことがありますが、弁護士は請求すべき項目をすべて洗い出し、適切に計算したうえで請求してくれるでしょう。

(3)適切な過失割合を主張する

過失割合が「10対0」であれば、あなたに発生した損害については、加害者に10割請求することができます。

しかし、過失割合が「9対1」で、あなたにも1割の過失がある場合には、加害者に請求できるのは損害の9割の限度で、1割は自己負担する必要があります。

このように、過失割合が異なると、加害者側に請求できる金額も変わってきます。加害者側が主張する過失割合に疑問や不満がある場合には、示談する前に、一度弁護士への相談をお勧めします。

【まとめ】

全治1週間という軽傷であっても、交通事故の入通院慰謝料はもらえる可能性があります。慰謝料を計算する基準には、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準という3つの基準があり、どの基準で計算するかによって、金額の相場は異なります。

弁護士に依頼して弁護士の基準で交渉することで、慰謝料を増額できる可能性がありますが、弁護士費用特約を利用できない場合には、増額できたとしてもそれ以上に弁護士費用がかかる可能性が高いです。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリットがあるのかどうか判断するためにも、示談前に一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社との交渉に不安や疑問を感じる方は、1人で悩まずに、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。